“余庆经验”的“民”字诀

2012-09-06

文Ⅰ本刊记者 李 坤

“余庆经验”的“民”字诀

文Ⅰ本刊记者 李 坤

“余庆经验”不是 “谜”,而在一个“民”字。——余庆县委书记舒存水

近年来,余庆县先后摘获“全国社会治安综合治理先进集体”、“全国村民自治模范县”、“全国文明县城”等50余项国家级荣誉,抒写了一部创新社会管理、服务群众的华丽诗篇。

从“四在农家”到“五心教育”,从“服务型党组织”到“乡镇综治中心”。余庆,凭借敢为人先的勇气,开拓创新的精神,以一个又一个服务群众的新举措,切实维护群众利益,从源头上有效预防和减少矛盾纠纷的发生,为加强和创新社会管理、创建服务型社会奠定了坚实的基础。

“四在农家”乡间盛开幸福花

初秋时节,金桂飘香。行驶在余庆的乡间公路上,一幢幢漂亮别致的黔北民居格外抢眼。

2001年,余庆县创造性地开展了以“富在农家增收入、学在农家长智慧、乐在农家爽精神、美在农家展新貌”为主题的“四在农家”活动,把其作为解决农村民生问题、加强基层社会管理的有效载体,为山村播撒幸福种子。

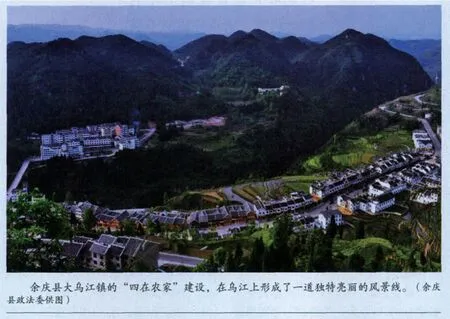

“四在农家”建设中,各乡镇纷纷结合自身实际各出新招。大乌江镇把“四在农家”规划设计理念融进小城镇建设,上百户城镇居民在规划区内修建原汁原味的黔北民居,在千里乌江上形成一道独特亮丽的风景线。敖溪镇结合黔北民居造型进行老街改造,其建筑呈现出“小青瓦、坡屋面、仿古漆、红木门、风火墙搭配吊檐、吊瓜、鳞角”的特色。松烟镇“阳光水岸”新村,被打造成了一个名副其实的“农民别墅区”,时任贵州省委书记栗战书2011年12月到此视察后称赞说:“余庆不愧是‘四在农家’的发源地,在建设上很有品位、很有富的底气。”

可以说,“四在农家”既美了家园,又富了人家。

如今,村民家门口的路变宽变平了,房子变得漂亮了,柴灶改成了沼气灶,厕所也改成了水冲式,村里建了文化广播室、体育娱乐场所,不少农民还掌握了农业实用技术……从外到里,从物质到精神,农民得到了真正的实惠。白泥镇大龙村村民蒋学高竖起大拇指赞道:“从山旮旯搬到公路旁,从破木房住进小洋楼,从温饱跨入小康,‘四在农家’给我的生活带来了大变化。”

数据显示,自“四在农家”创建以来,余庆县有序转移了5万多农民到城镇从事第二、三产业,全县城镇化率达到46.5%,高出全省城镇化率11.5个百分点。截至目前,全县“四在农家”创建覆盖率达94%。所有平安村寨无一例刑事案件,无一起矛盾纠纷因调处不力而激化,社会矛盾逐年减少。

作为西部地区新农村建设的新载体,余庆“四在农家”引起了中央领导的高度重视,并普及遵义、推广全省、影响全国。《四在农家——余庆》一文还入编全国初中德育教材。

“五心教育”洗涤心灵的净化器

如果说“四在农家”建出了一派山水田园的黔北新农村景象,那么“五心教育”则在余庆人心中构建起一座社会主义核心价值体系的心灵大厦。

作为“四在农家”创建的一个衍生“产品”,2006年,余庆县开展了“忠心献给祖国、孝心献给父母、诚心献给他人、爱心献给社会、信心留给自己”为主题的“五心教育”活动。

县委、县政府将“五心教育”纳入目标考核,在乡镇、学校、机关、企业单位广泛开展“五心”主题宣讲活动;县委宣传部、县文明办、团县委等通过定期举行“五心”教育模范先进事迹巡回演讲报告会,使“忠、孝、诚、爱、信”传统美德深入人心;通过评选“好媳妇、好公婆、好妯娌、星级文明户、文明村民组”等活动,在全社会树立爱岗敬业、敬老爱幼、助人为乐、诚实守信、自强不息的先进典型人物。

热心本职工作的工商干部陈建康、失败后又重新站起来的个体户祝常亮、免费搭载学生上学的客车司机田应强、毛克强,孝顺公婆的好儿媳王群、李华……一个个道德模范,恰似夜空中璀璨的明星,照耀着这方土地上的30万人。

2007年,“五心教育”获贵州省未成年人思想道德建设创新案例一等奖;2008年,“五心教育”促成长案例被中央文明委授予第三届未成年人思想道德建设工作创新奖三等奖,余庆也因此获“贵州省未成年人思想道德建设工作先进城市”荣誉称号。

毋庸置疑,“五心教育”已成为余庆继“四在农家”之后的又一亮点。

服务型党组织夯实基层战斗堡垒

走进敖溪镇指挥村石土地组党员便民服务点,挂在墙上的一块牌子格外醒目:“说好每一句话,接好每一个电话,接待好每一位群众,解释好每一项政策,干好每一天的工作。”这句话,正是全县服务型党组织竭力为群众服务的真实写照。

2008年,余庆县以强化基层党组织功能为突破口,在全国率先开展服务型党组织创建活动,建立了10个乡镇便民服务中心,随后,又在全县建起了县、乡(镇)、村(居、社区)、组四级联动的便民服务网络。并整合远程教育服务、农技、社会治安综合治理、信访等资源,形成了“群众动嘴、党员跑腿”的新型服务机制,使村民在家门口就能享受到更多、更便捷的服务。

“以前办木材采伐手续要到镇上去,7到10天才办得下来;如今在家门口的便民服务中心,只要几分钟就能办好,既不用跑冤枉路,又节约了很多时间。”大乌江镇凉风村村民孙贞华说。

“办理户口分户、身份证、民政救济、邻里纠纷、家庭矛盾、木材采伐证……凡是涉及老百姓利益的事项,都能在便民服务中心办理,而且是一个窗口受理、一次性告知、一条龙服务。”大乌江镇党委书记郭宗喜介绍说。

目前,余庆县69个村(社区)的便民服务站已全部建成,共建有276个便民服务点,400余个生产生活自治组织。“有事就找服务型党组织”,已经成为余庆广大群众的共识。

2010年,余庆服务型党组织被中组部评为“全国基层党建创新最佳案例奖”。2011年,敖溪镇党委被表彰为“全国先进基层党组织”,成为全省唯一获此殊荣的乡镇。

乡镇综治中心整合资源化解矛盾

“郡县治,天下安”,基层矛盾的化解是否及时,对于一个地方的安定和谐来说尤其重要。在余庆,及时疏通基层矛盾“堰塞湖”,成为社会管理创新的又一重要举措。

在加强和创新社会管理的过程中,余庆县坚持“人往基层走,物往基层用,钱往基层花,劲往基层使”的“一线工作法”,开展基层民主自治活动,把群众上访变为干部下访,让干部与群众面对面,听民声、察民苦、解民忧,使矛盾纠纷预防和排查化解关口前移,从源头上减少了矛盾纠纷的发生。

“现在真是太方便了,我反映的纠纷,不用到处找领导,在我们组的综治工作点登记后,工作人员就主动到家里来处理。”大乌江镇银坝村田坝组村民黄廷贵说。

今年初,几户邻居修路经过黄廷贵家门口,因协调不到位产生了纠纷,甚至双方动起手来,综治工作点的工作人员闻知此事后,及时向镇综治中心反映,5天后,这件可能激化的矛盾得到了妥善处置。

近年来,余庆突破人民调解由司法行政部门唱“独角戏”的体制局限,在全省率先建立了集民情收集、矛盾化解、社会管理、治安防范、法制教育、应急处置、平安建设等功能于一体的乡镇综治工作中心,并将机构向村组、企业、社会组织延伸,建立综治工作站(点),从组织形式、运行职能、职责权限、规章制度、运行机制、工作程序、建设模式等方面进行了规范,整合基层资源和力量,充分发挥了调解工作的基础平台作用。

“小中心”发挥了“大作用”。综治中心建立后,全县矛盾纠纷呈现逐年下降趋势,每年调处的矛盾有85%以上都在村、组一级得到有效化解,实现了“小事不出村、大事不出镇、难事不出县、矛盾不上交”。

截止2011年底,余庆共创“平安家庭”59583户,平安村寨802个,农村基层平安建设覆盖面达97.8%。所有创建点无一起矛盾纠纷因调处不力而激化,民间纠纷逐年减少,农村治安形势明显好转。

2009年8月,省委向全省发出“远学枫桥,近学余庆”的号召。2010年,中央综治办把“余庆经验”作为夯实基层基础、推进基层平安建设的典型向全国推广;2011年11月,在全省加强和创新社会管理经验交流现场会上,时任省委书记栗战书对“余庆经验”给予充分肯定,要求在全省大力推广“余庆经验”。今年4月,余庆县被省综治委确定为全省社会管理创新示范点。

如果说“余庆经验”有什么秘密,那么县委书记舒存水的话一语破的:“只有进一步改善民生,促进民和,确保民安,增加百姓福祉,提高幸福指数,让改革发展的成果更多的惠及广大人民群众,才能得到人民群众的真正拥护。所以说,‘余庆经验’不是‘谜’,而在一个‘民’字。”(责任编辑/任玉梅)