高职院校顶岗实习的法律风险探析

2012-09-04张宇轩

张宇轩

(天津渤海职业技术学院,天津 300402)

一、导言

顶岗实习是高职教育创新教育模式,实现工学结合人才培养目标的重要环节。但是在近几年的实践中,也暴露出了许多问题,有的问题甚至是法律所没有明确规定的盲点,也就间接导致了,相关的研究中,对顶岗实习中容易引发的法律纠纷问题没有予以充分的关注和考虑,导致出现法律纠纷之后无法可依,无先例可循的状况时有发生。笔者希望通过对这个问题的讨论,能够促进我国法律法规对这一领域的规范,使得高职顶岗实习制度更加完善、高效。在高职学生顶岗实习实践中,学生遭受人身伤害的几率很大,又因为法律对此没有明确的规定,一旦发生问题,用人单位和学校之间责任不清。下面就是一则非常典型的案例。

背景:某高职院校大三学生赵某,由学校安排到某药业公司顶岗实习。协议约定:若学生违反管理规定造成工伤或意外,由学校协助学生按保险伤害条款处理;若因工厂原因造成学生意外伤害事故,由工厂按国家有关规定处理。

事发经过:一天,该生与工厂职工马某一起搬运空瓶子,由于马某错误操作,载重300余斤的液压车突然失压,掉下来砸到赵某的左脚大脚趾。经过检查,医生诊断该学生的左足第一趾粉碎性骨折。住院16天后,赵某回到药厂,其间治疗费4600元由工厂支付。经过治疗后,赵某恢复良好。但赔偿金未见着落。

学生赵某认为:工厂对工作没有培训到位是主要原因,应该负主要责任,自己在实习期间受伤应该算工伤,药厂应按工伤给他赔偿;而学校作为学生“娘家”,必须尽力尽快维护学生权益,不应一拖再拖。

公司认为:学生赵某受伤后,公司尽了最大的努力,送医、慰问、支付医疗费。且认为赵某对工伤赔偿的提法不准确,应该是困难补助或营养费补偿,而且“条件不能太高”。至于赔偿,应该是学校和公司之间的事。学校也应当承担相应责任。

学校认为:事故的发生地点、发生时间都在公司,学校并不知情,因此,应当由公司承担赔偿责任,与学校无关。

从以上案例可以看出,在现有法律的规定下,顶岗实习学生、企业和学校之间责任划分不明,常常发生法律纠纷。因此,理清三个主体之间的责任划分成为了需要首先解决的问题。

二、顶岗实习法律分析

我们首先将顶岗实习与普通用工比较,不难发现,其在法律责任主体的范围以及主体责任的划分都有很大的变化。

从上图可以看出,学校在普通用工的劳动关系中,不承担任何法律责任;但是,学校在顶岗实习的劳务关系中,却承担了过错责任,这无疑给学校新增了法律风险。下面将以法律责任承担的不同为切入点,逐层分析学校在顶岗实习中新增的各种法律风险。

(一)新主体的引入——学校

在普通的劳动关系中,只涉及到劳动者与用人单位,两方主体;而在顶岗实习中,依据我国现有的法律规定,涉及的法律主体有实习学生、用人单位和学校,三方主体。也就是说,在顶岗实习中,将学校有条件地引入到责任主体当中。

(二)学校法律责任的增加

在顶岗实习中主体的责任分担的变化是明显的(如表1)。因为有了第三方主体,即校方的加入,各方主体所承担的权利、义务也发生了性质上的变化:

在普通劳动关系中,法律为了平衡当事人的权利义务关系,规定了劳动者的“过错责任”,同时又为用人单位设定了“无过错责任”。过错责任是指当事人仅在自己有过错的情况下承担责任,也就是承担不利的法律后果。无过错责任是指在法律有特别规定的情况下,以已经发生的损害结果为价值判断标准,由于该损害结果有因果关系的行为人,不问其有无过错,都要承担赔偿责任。也就是说只要事实上出现了法律所规定的损害后果,在当事人不能证明自己没有责任的情况下,当事人就应当承担相应责任。过错责任与无过错责任相比,显然是减轻了当事人的责任。因此,我们可以得出结论,顶岗实习中的用人单位比起签订普通劳动合同的用人单位,减轻了部分责任。

(三)劳资关系的不同引发学校的法律风险

顶岗实习中各主体之间关系的变化的是显著的。根据《劳动法》第三十五条规定:“个人之间形成劳务关系,提供劳务一方因劳务造成他人损害的,由接受劳务一方承担侵权责任。提供劳务一方因劳务自己受到损害的,根据双方各自的过错承担相应的责任。”在普通劳动关系中,劳动者与用人单位建立的是劳动关系:而在顶岗实习中,劳动者与用人单位之间建立的正是上述法律所提到的劳务关系。这是因为,实习生不具备劳动者身份,因此实习生与用人单位之间的关系不是劳动关系,不能得到基于劳动关系的倾斜保护劳动者的有力保障。从劳动关系到劳务关系的变化引发学校法律风险的上升:

1.责任基础的不同引发的法律风险

在顶岗实习中,一旦出现人身伤害,通常只能依照民事侵权要求用人单位或学校承担相应的赔偿责任。而同样的人身伤害案件,按民事侵权的处理即是基于过错责任,各方责任的认定要比按工伤事故复杂得多,而作为学校,一旦进入到司法程序,就无可避免地增加了应诉的成本和败诉的风险。

2.诉讼程序的不同引发法律风险

因劳动关系而发生的纠纷,根据劳动法的规定,当事人必须先向劳动争议仲裁委员会申请劳动仲裁,对仲裁裁决不服,一方可以向法院起诉。仲裁是劳动争议案件必经的前置程序。而劳务关系当事人则需直接向法院起诉。因此不论是用人单位或学校都可以作为被告出现在法律程序中。

3.赔偿形式的不同引发法律风险

在劳务关系中承担过错责任的方式是经济赔偿,而在劳动关系中更多的是经济补偿和带有行政处罚性质的处置。以劳动关系为内容的劳动争议纠纷案件没有反诉;而以劳务关系为内容的民事纠纷案件则不受此限。劳动关系案件只要对劳动争议仲裁裁决的某一项提起诉讼,则该仲裁裁决不生效,而不是部分不生效;而劳务关系则是以不告不理为原则,按以《民法通则》为纲领的相关民事领域的法律规定来处理。因此学校也很有可能承担部分甚至全部的经济赔偿。

三、顶岗实习法律风险的规避

从上述分析可以看出,作为学校,如果能明确自身法律地位和法律责任,就可以找到相应法律风险点,并有针对性地避免这种风险的发生。笔者认为,在实践中,可借鉴的方案如下:

(一)避免“过错”行为的发生

学校应尽量避免过错行为的发生。由于学校承担的法律责任的性质为过错责任,因此,学校只要避免这些“过错”行为即可降低法律风险。例如:在学校联系顶岗实习单位的过程中,将学生推荐到了资质有瑕疵的企业中去,没有核实企业相关情况,在这种情况下,学生一旦出现问题,学校将依据自身过错程度,承担相应的法律责任。

同类学校就出台了相关规范化的《顶岗实习管理制度》,非常具有借鉴价值。

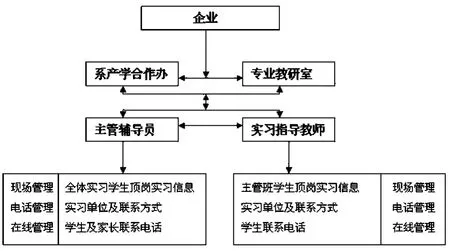

图1 顶岗实习管理制度流程图

如图1所示,将管理责任细化,管理制度化,为顶岗实习的法律风险的避免做出了积极有益的努力。

(二)普及顶岗实习保险

保险作为一种转移风险的方式,是解决顶岗实习法律风险的现实选择。将学校的法律风险,通过保险的方式,转化为社会风险。因此实习保险是稳妥且可行性最强的方法之一。

而在中等职业学校,已在教育部等多部门2009年发出的《关于在中等职业学校推行学生实习责任保险的通知》中,强制普及学生实习责任保险。通过其反馈意见表明,确实是解决高职学校顶岗实习问题值得借鉴的好方法。

四、结论

由于用工单位偏重对于高职院校毕业生在实际操作能力方面的考察,使得顶岗实习成为高职院校学生毕业之前必须完成的教学环节。综合上文的分析与探讨,不难发现,学校在对于毕业生实训方面的教学需要,与对学生在用人单位实习可能发生的法律纠纷承担责任上存在一定的冲突与矛盾。只有健全相应规范,加强风险管理,进一步理顺学校、学生、用人单位三方法律主体的关系,明确各方权利与责任,才能有效保障顶岗实习顺利进行,降低学校的法律风险,并推进顶岗实习工作积极、有效、稳妥的开展。

在法律分配各个主体权利和义务时,只有综合考虑各方利益、达到相对平衡,才能使得法律实现“公正”。学校开始实行顶岗实习后,原本简单的学校——学生,二元主体,由于用人单位的介入,变为三方主体,势必引起主体各方利益天平被打乱,而实际上,每一个新的法律风险点的产生都是因为制度规定的变化,导致这种权利义务“失衡”。因此,笔者认为,在制定每一项新制度新规定之前,应对于其所可能引起的法律风险有一个充分的认识。只有这样,才能从开始避免这种法律风险的产生,尽可能的从法律的开始就避免这种风险,这才是法律风险分析的题中之意。

[1]刘一展.从法与利益的视角看高职学生顶岗实习[J].湖北经济学院学报,2010,(10).

[2]梅爱冰.顶岗实习安全建议的预防与处理[J].湖北水利水电职业技术学院学报,2010,(04).

[3]舒胜.高职院校学生顶岗实习法律风险及防范[J].职业时空,2009,(12).

[4]杨春平.高职院校学生“顶岗实习”存在的问题和对策[J].职教探索与研究,2009,(02).