“政治正确”与生命的意义——美国堕胎议题的媒介叙事与价值困境

2012-09-03陈刚孙艳茹

□ 陈刚 孙艳茹

引 言

作为一个极富争议的议题,在美国与生命相关的议题之中,从未有哪个议题像堕胎(abortion)一样,能产生如此巨大的争议。有关堕胎的论争涉及宗教、伦理道德、法律、哲学、医学、文化以及社会运动(女权主义)等众多领域。因此,堕胎在美国被认为是“争议最大、最情绪化的议题”。(Forlizz,1990)美国早期堕胎权利拥护者、著名的医学专家迈尔文·施瓦茨(Melvin Schwartz)认为:“堕胎问题是医学问题……在密苏里州,法律的撰写者大多是些老式学者,他们总是会把医学的自然规律和各自的道德价值观混淆在一起。能否堕胎的结论将对孕妇的生理和心理健康产生深远影响。堕胎与否,无关神学,无关政治。”(Craig&M·Brien,1993)但从1973年的罗伊诉韦德案(Roe v.Wade)点燃了“堕胎争论的熊熊大火”后,美国的堕胎论争便超越了之前的道德、法律、社会范畴的地方性议题,不再是纯粹的社会或道德问题,“有关堕胎权利的争论从未像今天这样充满力量、极端对立地摆放在政治舞台上”(Lawrence,1999)。

在现代美国,堕胎和枪支管制(gun control)已成为政治生活中的两个经典议题和政治景观。本文选择美国《时代周刊》(Time)和《华盛顿邮报》(The Washington Post)在2008年总统大选时期关于堕胎议题的报道。透过作为政治景观(political landscape)的堕胎,考察大众媒介在“总统竞选”这一极富政治情境的场域中,对争议性议题堕胎的叙事框架,探讨如何建构基于生命意义的媒介伦理及对政治、公共决策等的影响等议题。

一、生命的分歧:美国堕胎的争议与罗伊诉韦德案(Roe v.Wade)

2012年1月22日,美国民主党总统奥巴马在纪念罗伊诉韦德案39周年的讲话中认为,罗伊诉韦德案中最高法院的判决,不仅保护了妇女的健康与生育自由,更是承认了一个在美国更为普遍的原则,那就是政府不应该侵犯宪法所保护的美国人的家庭事务和个人的隐私。我们支持罗伊诉韦德案,其目的是让我们的女儿和儿子一样,享有同样实现自己梦想的机会和权利。同时,奥巴马承认自罗伊诉韦德案以来,堕胎已成为分裂美国的政治议题。

堕胎问题及其论争在美国历史中存在已久。其中罗伊诉韦德案是一个具有历史意义的转折点。1969年,美国得州失业女青年麦科威(Norma Mccorvey)怀孕但无力抚养想堕胎。由于德州禁止堕胎,麦科威只好生下孩子并转送他人抚养。1970年,麦科威化名“简·罗伊”(Roe)委托律师,谎称自己遭性侵犯导致怀孕,要求堕胎,指控德州禁止堕胎的法律,侵犯了她的“隐私权”。达拉斯县检察官韦德(Wade)出庭应诉,此案被称为罗伊诉韦德案。得州法院拒绝发出执行堕胎的强制令。此案历经几年,最后上诉至美国最高法院。1973年1月22日,九位最高法院大法官以7比2判决罗伊取得胜利,最高法院裁定妇女的自主堕胎权受宪法保护。最高法院大法官的判决依据有两点:一是女性的“隐私权”,二是生命的开端难以界定。罗伊诉韦德案被称之为美国继奴隶制之后的“第二次内战”,成为美国历史上影响美国的25个大案之一。罗伊诉韦德案在保护美国妇女堕胎权的同时,也分裂了美国。罗伊诉韦德案之后,堕胎问题成为美国最敏感的话题,重要的是对于堕胎问题的分歧造成了社会力量的分化与集结,极端地分裂了美国社会。案件及此后,关于堕胎的争论焦点在于pro-choice vs.pro-life即妇女选择自由权优先,还是婴儿生命权优先。主要分为两方,pro-choice即支持堕胎的一方大都是自由派人士,深受女权运动思想的影响,认为妇女有生育自由的权利和选择的权利,并应该受到宪法的保护;pro-life即反堕胎、强调生命价值的一方中,以天主教徒、新教右翼人士及主张维护传统价值观及社会秩序的保守主义者为主,则认为,婴儿也应该有生存的权利,特别是妇女在受孕的晚期,婴儿已经成型,堕胎无异于杀人,是不道德的。围绕pro-choice和prolife的分歧,引发了被称为美国历史上最为激烈的辩论和争议。堕胎的争议涉及美国社会中的宗教、伦理道德、司法等众多领域。从宗教的价值观出发,反对堕胎的一方认为“怀孕是上帝的礼物,生命始于受孕”,堕胎违犯了圣经所揭示的自然法及神律;而支持堕胎的一方则认为宗教不反对堕胎。在罗伊诉韦德案中,最高法院法官哈里·布莱克门(Harry Blackmun)就认为:“古希腊和古罗马法律给未出生的婴儿提供的保护少之又少……古代宗教不反对堕胎。”由于堕胎问题长期的争辩,堕胎话题也成为美国政治生活的重要政治景观。

罗伊诉韦德案“点燃了堕胎争议的烈火,将长期以来堕胎改革运动推向了最高潮”。(Pojman,J.Beckwith,8)时至今日,美国反堕胎的一方,始终在努力废除罗伊诉韦德案中最高法院的判决,重新制定禁止堕胎的政策和法律。2003年,美国共和党总统小布什签署了《禁止晚期堕胎法案》,法案禁止对第二和第三个阶段的胎儿实施流产。保守的共和党认为,该法律的通过是反堕胎运动的一个小小胜利,但还是没推翻1973年的判决。2008年,民主党总统奥巴马上任后的第一周,就签署了一项命令,撤销了布什政府执行了8年的一项禁令,支持联邦政府拨款给一个提供堕胎服务和信息咨询的国际家庭计划生育组织。另一方面,美国多次发生反堕胎暴力事件,极端分子袭击堕胎诊所和计划生育咨询中心的暴力事件,仍不时成为美国媒体的头版头条新闻。围绕生命的分歧,堕胎在美国从社会问题成为敏感的政治问题。在堕胎问题与争议的历史中,新闻媒体从来都不是旁观者而是参与者和见证者,也是社会分裂的一部分。自从堕胎合法化之后,美国新闻媒体在报道堕胎这个敏感议题时,总是谨小慎微,稍有不慎或不客观,就被贴上支持堕胎(pro-choice)或反对堕胎(anti-abortion)的政治化标签,陷入左右不是,甚至“政治不正确”的困境。

二、“政治正确”:《时代周刊》与《华盛顿邮报》堕胎议题的话语与叙事

2008年的总统大选,是美国历史上颇具特色的一次总统选举,民主党候选人奥巴马(Barack Obama)是美国第一个拥有黑人血统的总统候选人,而共和党候选人约翰·麦凯恩(John McCain)则是美国总统大选历史上年龄最大的候选人;同时,在选举过程中还有佩林、希拉里等女性候选人的加入。关于堕胎的相关议题,一直是总统竞选期间无法回避的敏感话题和重要议题。民主党候选人奥巴马是坚定的堕胎支持者,共和党候选人约翰·麦凯恩则是禁止堕胎的倡导者,佩林、希拉里等女性候选人也都有自己的堕胎立场,使2008年的大选极具话题性与争议性。在“总统竞选”这一极富政治情境的场域中,作为政治景观的堕胎问题,对选举、政党、政治以及政策等都具有不可忽视的重要影响,是大众媒介报道和关注的重点议题之一。本文的研究中,媒介样本选取了《时代周刊》和《华盛顿邮报》的报道文本。《时代周刊》是美国影响最大的新闻周刊,素有“世界史库”之称,《华盛顿邮报》则是享誉世界的时政类大报,两者都是美国具有权威性和影响力的主流媒体。文本选择的时间跨度为奥巴马宣布参选到最终被任命的时间段,即2007年2月10日到2008年11月5日,有效样本共计78篇,其中《华盛顿邮报》44篇,《时代周刊》34篇。

1.内容议题

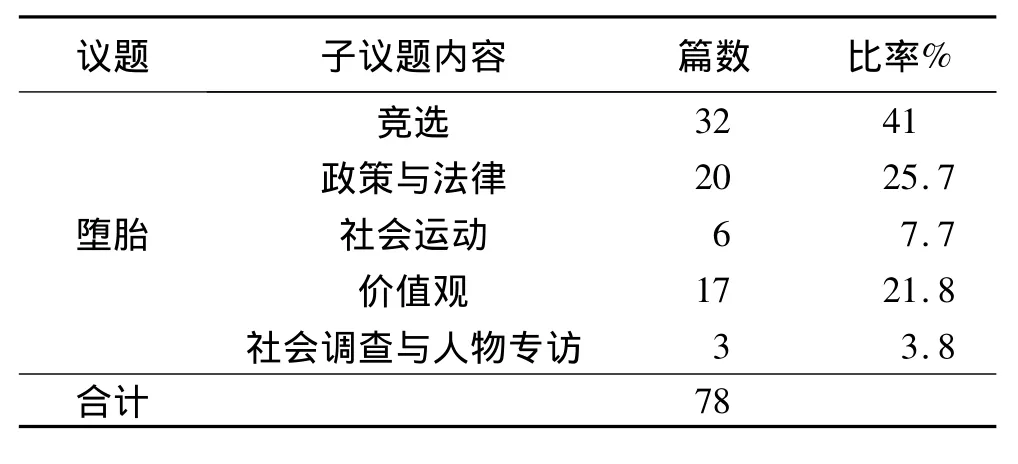

由于堕胎议题的复杂性,在《华盛顿邮报》和《时代周刊》的78篇有关堕胎议题的文本中,内容议题涉及的范围与领域广,富有交叉性。依据议题的内容指向与侧重,样本媒体有关堕胎议题的报道内容,主要包括竞选(election)、政策与法律(policy and law)、社会运动(social movements)、价值观(religious,culture and medicine)、社会调查与人物专访(social survey and character interview)等五个方面。堕胎问题是2008年美国总统竞选的重要议题,不仅两党候选人需要对堕胎问题表明立场,与竞选相关的组织和人员也都参与到堕胎问题的讨论中,在两个样本媒体中,此议题有32篇;政策与法律议题是指涉及到堕胎的政府政策制定与实施以及法律法规的相关问题,共有20篇;围绕堕胎在医学、文化以及宗教等层面产生的价值观争议,也是两个媒体报道的重要内容,有17篇;社会运动议题主要包括女权主义者支持堕胎的运动以及反堕胎运动组织的活动有6篇;针对堕胎问题进行的社会调查和人物专访的有3篇。

从内容议题的分布可以看出,《华盛顿邮报》与《时代周刊》在对堕胎议题进行定位时,既充分把握总统竞选的事实热点进行报道,同时也兼顾受众全面获取信息的需求,与堕胎相关的社会、宗教、文化以及政策法律等层面的讨论,也都纳入视野,进行较为全面均衡的报道,以图增加受众对堕胎议题的认知与理解。其中,竞选中的堕胎问题和与堕胎相关的政策、法律是媒体关注的重点内容。

2.议题倾向

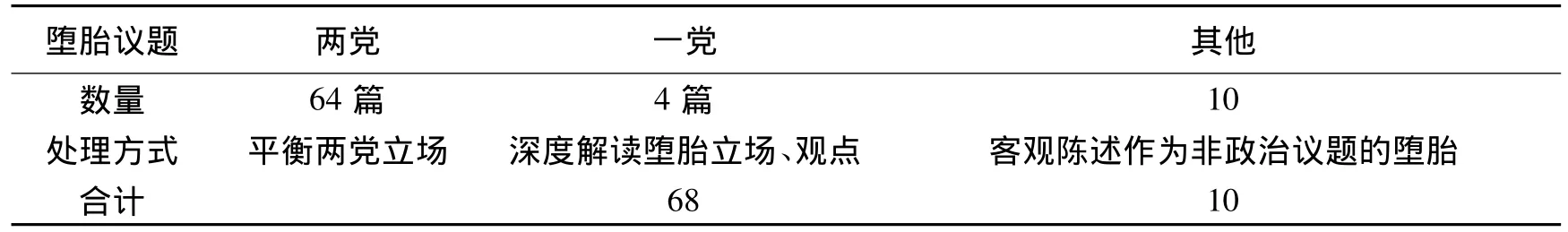

堕胎是美国公众关心的问题之一,美国两党候选人的态度、立场是影响公众投票的重要因素之一。公众会依据自己所关注的问题以及所持立场,选择与自己立场相近的政党。堕胎议题在美国的争议性和复杂性,使媒体在选择和报道此类议题时,如何报道,采用何种立场等,都是不得不考虑的关键因素(Rohlinger,2006;Gamson,2004,et al)。对78篇样本中媒体堕胎议题倾向的考察,主要体现在总统选举中。透过对两党堕胎立场与观点的报道,折射媒体对堕胎问题的立场即支持、反对堕胎或中立等倾向。在78篇样本中,涉及民主党、共和党的文章占到87%的比重,共有68篇文章涉及政党。

表1 《时代周刊》与《华盛顿邮报》堕胎问题的内容议题分布

表2 《时代周刊》与《华盛顿邮报》堕胎问题的倾向

从中可以看出,《华盛顿邮报》和《时代周刊》在堕胎议题上对“平衡”报道的重视。在63篇涉及两党的文本中,凡是提到政党的,基本上都是将两党的立场、话语、政策都有提及。《华盛顿邮报》(2008年8月20日)一篇名为“Candidates’Abortion Views Not So Simple”(《候选人的堕胎立场没那么简单》)中,分析了两位总统候选人奥巴马以及麦凯恩的堕胎立场。文中先是明确指出了两人的堕胎立场。随后,对奥巴马与麦凯恩的进行对比,把两人各自在该问题上的利弊与进行全面解析。在采访对象的选取上,也是一个支持奥巴马、一个支持麦凯恩。整篇报道对双方保持平衡,兼顾每一方的立场与话语,同时尽量让人物、专家和数据说话。单独提到民主党或共和党的堕胎问题的4篇,基本都是深度报道。其中2篇是专门透过某一事件来分析共和党或民主党的堕胎理念,另外2篇则是深度解读两党的堕胎政策与立场的。《华盛顿邮报》(2008年4月2日)的“Obama’s Abortion Extremism”(《奥巴马的堕胎极端主义》)是专门解读奥巴马的堕胎政策与立场形成背景的解释性报道。在10篇没有涉及两党堕胎问题的文本中,主要是报道一些支持堕胎的社会运动和反堕胎运动组织的活动以及堕胎在文化、医学等领域的争论和社会调查等。

3.议题叙事偏向与框架

新闻框架(framing)被认为是认识、阐释和陈述新闻的一种持久稳固的方式,也是挑选、强调和剔除的依据,框架影响媒介如何反映现实并规范人们对新闻的理解。《华盛顿邮报》和《时代周刊》在报道堕胎议题时,主要采用的是冲突(conflict)框架,即围绕堕胎将冲突双方(不仅包括两党,还包括一些支持堕胎和反对堕胎的社会组织等)平衡设置在同一个特定场域内,突出双方的论争以及最大的不同点,尽量运用中立的态度、立场,呈现双方的观点,并以此设置悬念,构造冲突的戏剧性场面。美国传播学者纽曼等在其著作《常识:新闻和政治意义建构》(Common Knowledge:News and the Construction of Political Meaning)中,详细考察了大众媒介对美国政治议题,尤其是像堕胎、枪支管制等公共争议的报道与建构中的方式,发现大众媒介采用较多的就是形式上客观的冲突框架,并指出“冲突框架可以说是传统新闻价值判断与平衡报道下的产物。冲突框架常见于争议性的公共议题,并多以平衡对立的形式呈现,是媒体得以维持客观形式的便捷方法”(Neuman,1992)。另外,在新闻框架的叙事偏向上,样本媒体透过冲突的设置与叙事,将堕胎定性为具有争议的,在竞选等美国政治和社会生活中扮演重要角色的政治议题。

整体而言,在报道堕胎议题时,媒体尽量保持中立、客观以及权威的形象。透过冲突框架的设置,平衡双方,并对比双方观点制造强烈的对比效果,使新闻报道更具冲突性和可读性。但这种平衡的叙事手法和偏向,保持媒体专业性的同时,也突出和固化了堕胎问题的冲突性,强化了堕胎的政治色彩,造成了社会认知的分裂。

4.议题的媒介话语

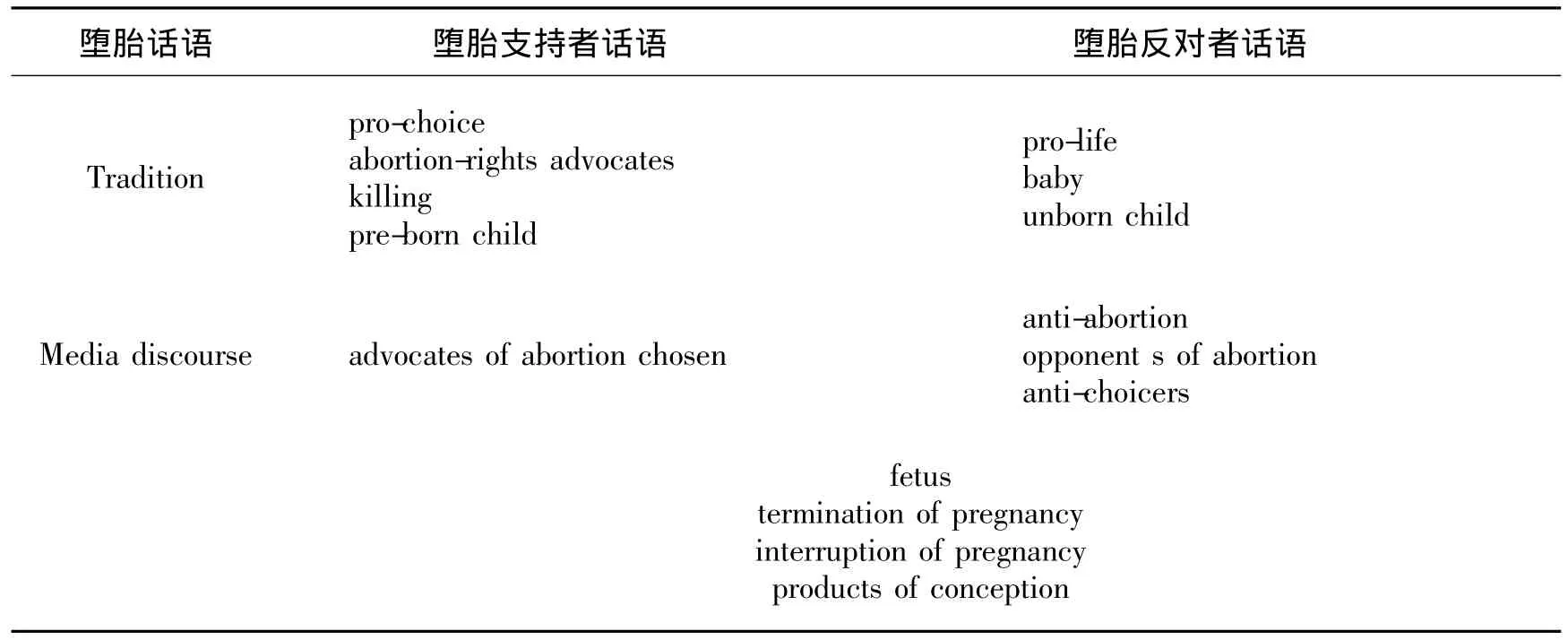

考察媒体堕胎议题的话语行为,就是关注媒体如何叙述堕胎以及这种叙述产生的社会效果。作为具有社会性和权力象征的沟通与传播方式,话语(discourse)是媒体报道和建构堕胎议题的重要方式。围绕堕胎争议的话语主要有三方:堕胎支持者话语、堕胎反对者话语和媒介话语。美国报业联合会专栏作家Ellen Goodman对堕胎话语的研究发现,语义学已成为堕胎这场内战的武器,双方都有自己的话语规则,没有哪一个领域比在新闻媒体上贴话语标签使语义学武器更有效(Platt,2000)。这使媒体在报道堕胎议题时,总是面临语义学的潜在风险。因此,样本媒体在报道堕胎时,话语的使用更多的是采用话语置换的方式。

样本媒体对堕胎议题的话语运用上,采用话语置换的方式,争取意义的重构。在报道中媒体常用“fetus”(胎儿)一词替代“pre-born child”(流产儿)或“baby”(婴儿),“fetus”(胎儿)一词被认为是医学专用、不受价值观影响以及情感中立。透过这种方式,力图在堕胎支持者和反对者话语之间寻找中立的第三方话语,或者称之为公共话语。这种话语行为与方式,被认为是媒体寻求和保持一种美国式的“政治正确”(Political correctness)。这种“政治正确”通常与国家政治权力意志无关,是美国特殊社会、文化等因素主导下的一种社会共识。美国社会的“政治正确”有“四项基本原则”:不能冒犯少数族裔;不能冒犯女性;不能冒犯同性恋;不能冒犯不同的信仰或政见持有者(刘瑜,2009)。堕胎议题上媒体追求“政治正确”,更多的是平衡不同信仰或政见持有者以及保护女性等弱势和易受伤害的群体。

表3 《时代周刊》与《华盛顿邮报》堕胎议题的话语置换

三、共识的焦虑与决策的幻象:大众媒介堕胎议题叙事的价值困境

作为一个世界性的问题,堕胎在世界其他地方,基本取得共识,却在美国引发影响如此大的争议。有研究者从美国特殊的历史与文化出发,认为美国深厚的自由主义传统和源自于清教徒的基督教传统与文化价值观,更重要的是美国的文化特质及其特殊的历史发展进程。具体体现在:一是70年代末以来强大的保守主义潮流,二是个人主义文化,三是平等观念和权利意识(赵梅,1997)。罗伊诉韦德案之后,堕胎在政治的裹挟与推动下,渐成美国能够影响大选的重要政治议题之一。围绕堕胎,美国政治体制中的一切,都被卷入了这场被称为“新的内战”的“堕胎之战”(the war of abortion)。历届总统、州长选举,大法官就职,都要对这一问题进行表态。堕胎问题还进入国会,成为预算辩论时的焦点。民主、共和两党分别把它们在堕胎问题上的主张写进总统的竞选纲领中。“罗伊诉韦德案”以来的每场选举,堕胎都是两党候选人不可回避的议题。一般而言,民主党和持自由主义观点的人,认同堕胎行为的合理性;而共和党和保守主义者则认为,堕胎行为无异于谋杀,是不道德的,应禁止堕胎。透过对样本媒体关于堕胎议题的统计与分析,可以进一步发现堕胎与政治的紧密关系,堕胎是影响政党选举、候选人提名以及大选胜负的重要因素之一;同时,堕胎议题也渗透到每个具体的美国家庭中。当他们决定挑选国家领导人的时候,当他们选择党派进行支持的时候,堕胎成为她们进行投票的重要因素。2008年大选前夕,《纽约时报》的调查发现,有将近1/5的选民不会把票投给与自己堕胎立场不同的候选人,其中有26%的共和党人会有相同选择;而在民主党内,这个选择的成员比重为18%。2008年9月17日《时代周刊》的报道《淋漓尽致的妈妈们:战场上的投票集团》(“Maxed-out Moms:The Battleground Voting Bloc”),就是以普通家庭妇女的视角切入,分析她们在选择奥巴马还是麦凯恩时所考虑的事情,其中堕胎就是她们思考的问题之一。

堕胎问题的政治化,其产生的影响与后果也是复杂的。一方面,堕胎问题只有上升到政治层面,才能够得到美国社会各方面更大的重视;另一方面,作为政治议题与争议的堕胎,也给美国社会各方面产生共识的焦虑(anxiety of Consensus),堕胎日益成为政治竞争的筹码,这是美国社会问题政治化所产生的严重弊端。一位长期从事堕胎问题研究的美国学者就认为,堕胎问题“应该被解释和定性为一个社会道德问题”。但由于政治的影响,作为社会问题,可以进行协商,取得共识的堕胎争议,却在引起社会的极端冲突后被陷入政治竞争的深渊,成为政治竞争与游戏中的筹码与工具。堕胎问题政治化的弊端,也引发了美国社会的反思与警醒。美国天主教的常务董事Frances Kissling提出“堕胎到底谁能做主?是谁将本该由妇女或胎儿决定的堕胎问题成功的变换为由政府或法律来决定的?”另一位堕胎问题的研究者则质问:“美国人为了确保政治上的胜利,要在堕胎这个问题上走多远?”(Louis P.Pojman,1998)堕胎问题政治化,使美国在践行民主政治的同时,让争论激烈、分歧严重的堕胎问题偏离其本质意义,被无休止的政治辩论和竞争所吞没和模糊,在达成共识或制定政策的道路上,渐行渐远。更为严重的是,堕胎的政治化,不但不能解决问题,反而激化更多的矛盾,不断产生出新的争端。因此,一些悲观者甚至认为,只要美国存在两党政治,堕胎问题就不可能完全解决。

政治等因素的渗透与裹挟,使堕胎问题在取得社会共识的努力上,总是受到来自政治的左右,造成了美国社会的大分裂。新闻媒体在这场堕胎政治化的竞争与游戏中,也陷入了困境与焦虑之中。在堕胎议题的报道中,媒体首先考虑的不是如何报道堕胎更有价值,而是如何处置报道才能确保在政治上中立,在社会、文化层面不违反“政治正确”的一些基本原则,尽量避免冒犯女性、不同的信仰和不同政见持有者以及弱势群体等,以确保媒体的“政治正确”。政治之外,美国的堕胎问题还涉及复杂的社会阶层和敏感的种族问题。根据最新的数据显示,美国白种人、富人的堕胎比重下降,而有色人种、贫困家庭选择堕胎的数量却不断增多。由于美国各州取消了堕胎的财政补贴,而堕胎的费用又极其的昂贵,则进一步激化了社会矛盾。堕胎问题滋生的弱势群体、激进的反堕胎暴力事件以及宗教机构、女权组织的社会运动等,加剧了媒体报道堕胎议题的困境和“政治不正确”的风险。共识的焦虑与潜在的风险影响了媒体堕胎议题的报道,尤其是媒介话语的立场。美国社会家威廉·加姆森认为,媒介话语是一个能够赋予某个议题意义的集合,具有其内在的结构。这种结构具有核心的组织思想,能够框定对相关事件的理解,并且暗示了该议题的性质(Gamson,1989)。《洛杉矶时报》长期从事堕胎问题报道的资深记者Karen Tumulty说,在一篇涉及堕胎问题的新闻报道中,如果对一方使用“pro”,对另一方用“anti”,就不可避免地使媒体陷入“支持堕胎,反对禁止堕胎”的指责和抗议。美国Milwaukee一家媒体的编辑在堕胎议题报道中,用“pro-life”来平衡“pro-choice”,结果招致大批读者和媒体内部编辑、记者的抗议。最后,媒体不得不在内部形成共识和戒条,有关堕胎议题的报道中不使用“pro-life”和“pro-choice”,尤其是标题中禁止使用①。在《华盛顿邮报》和《时代周刊》的堕胎议题报道中,就使用话语置换的方式以规避可能带来的风险与指责。《论美国的民主》的作者、法国社学家托克维尔认为“在美国出现的政治问题,最终几乎没有不转变为司法问题的”。罗伊诉韦德案之后,堕胎问题自身的争议以及政治等因素的影响所产生的复杂性,致使堕胎问题一直是美国的司法难题,而与堕胎相关的政策,也在两党的政治竞争中由于堕胎立场不同而缺乏确定性和连续性。在堕胎政治化主导的游戏与竞争中,新闻媒体的平衡冲突的政治中立和“政治正确”的处置方式,使堕胎报道被异化为对立的“零和游戏”,新闻的价值与意义成了“解释现实过程中的权力游戏”。

四、生命的意义:大众媒介堕胎议题的关怀伦理与公共参与的诉求

堕胎问题是对胎儿不道德的谋杀?还是要尊重妇女的自由选择权?这个问题也许永远没有答案。堕胎问题的争论表明,对于生命和个人权利这样的基本问题,人类在文化、道德、法律等方面,也必须面对多元化的难题与困境。当然,这种多元化的难题与困境的破解,是新闻媒体无法承重的,否则就会陷入“媒介中心主义”。但公共政策的研究发现,虽然新闻媒体不能代替决策者制定法律、政策,但媒体在设置议程、引导或改变公众对议题的认知、影响决策者等方面,发挥的重要作用是无法替代的。

针对堕胎问题的过度政治化,一些堕胎问题的研究者呼吁堕胎问题应该回归本质,即堕胎是社会问题、人类伦理学问题或生命伦理问题。堕胎问题的过度政治化,不仅无助于争议的解决,更为重要的是遮蔽了堕胎产生的一些社会问题与冲突,包括社会老龄化、暴力冲突、弱势群体以及宗教冲突等。美国学者Wagner Michael认为,媒体的报道应该回归堕胎问题本身,媒体关于堕胎及相关政策的报道,很大程度上会影响公众对堕胎问题的立场与态度,以及公众对于美国两党的认识与支持;反过来,影响堕胎政策的制定,而媒体“政治正确”的边框,过度左右了公众的理性思考,无法走出思想的禁区(Wagner Michael,2007)。在《时代周刊》的报道《仍然在寻找正确人选》(“Still Looking for MR.Right”,2007年10月8日)中,一位研究堕胎、同性恋婚姻的调查对象,针对堕胎问题政治化以及确保“政治正确”指出,媒体对堕胎的报道,存在误导公众的倾向。堕胎问题的解决不仅仅是把票投给哪个候选人的问题,媒体应该重视堕胎及产生的社会问题,需要正视妇女等公众的意见。显然,媒体对此的关注不够。这方面,对媒体的指责与批评,主要有两个方面:一是堕胎报道媒体最大的问题是忽略了公众。媒体如何看待女性?是被动的政策规定者?还是主动的参与者?媒体留给女性的报道版面很少,一些女权主义者和社会活动家批评堕胎问题经常被局限于一个狭小的议程设置中,但这种议程的设置并不能真正代表当代美国妇女权利的真正需求。而堕胎是相关女性切身利益的事情,但是媒体在引用话语或者采访对象的时候,仍是男性居多(Barakso&Schaffner,2006)。总体上来说,女性在媒介中展现的机会要比男性少很多。这一方面导致女性在推动自身利益解决方面遇到的阻碍更加大,另一方面也说明媒体报道在消息源的选择上有偏向性。社会学家Ferree和Gamson,考察了两份美国报纸和德国报纸关于堕胎问题的长达30年的报道,发现媒体的报道在某种程度上,存在将公众隔离的现象。媒体对于堕胎的报道应该推进公众政治参与的进程,妇女们应该被描绘成为活跃的个人,有权作出自己的决定,并且积极投身到影响公共政策制定的过程中去,而不是国家政策管理的对象,需要保护的弱者(Ferree&Gamson,2004);二是狭隘而且肤浅(superficial)。美国天主教常务董事Frances Kissling指出,当女性等公众需要透过媒体了解相关信息、以作自由选择时,媒体堕胎问题的报道非常狭隘而且肤浅,几乎没有深度调查性的报道,一些重要事件的解释性报道也很少见。(Rohlinger,D,2002)媒体缺乏提供公众理解堕胎及参与相关决定的各种信息的努力。由于堕胎问题的影响,美国对此问题的研究成果,可以用浩如烟海来形容,涉及众多学科,但媒体与这些研究成果之间的互动不够。这一点也体现在《华盛顿邮报》和《时代周刊》的堕胎报道中。显然,媒体这种狭隘且肤浅报道堕胎的倾向,影响公众理性看待堕胎问题,更不利于公众对人类基本问题的理解,对生命的敬畏以及对生命意义的认知。

在堕胎争议中,有研究者认为,争论往往忽略堕胎困境的前因后果,只把焦点集中在受精卵、胚胎、胎儿是否是人的问题上,企图藉由立法来解决争议。(陈文珊,2002)但司法也无法回答这个问题。罗伊诉韦德案中,关于胎儿生命权的争议,最高法院法官哈里·布莱克门(Harry Blackmun)撰写的判词中说:“我们必须解决生命何时开始这个难题。如果医学、哲学和神学都无法就这个问题达成一致,司法也无法就这一人类知识的问题做出任何臆测的解答。”(Hull,Hoffer,2010)面对堕胎的难题与困境,美国妇女神学家夏朗·威区(Sharon Welch)在《女性主义危机伦理》(A Feminist Ethic of Risk)中主张“关怀伦理”作为解放妇女的社会伦理指引,进而建构一个可以让具有不同价值理念的社群相互校正,进而形成公共政策的依据。关怀伦理(ethics of care)是反省的,包含了向外(对他人)及向内(对自己)的批判性思考,要求对他人及自己的情感和反应进行积极的思考,进而促进人际间的相互理解。(Welch,2000)堕胎问题中,关怀伦理主张敬畏生命,正视堕胎所处的、性别不正义的社会现实。在此基础上,重新界定“何谓德行,什么才是负责任的行为”。美国社会学者E.Maigrer在研究现代社会存在的争议时强调,争议是社会扩张的方式,介于探索可能的新世界和集体的构成功能,为的是寻找共同的世界。争议的传播不只是一种简单的信息传递,更多的是多元化自我实现的过程(Maigrer,E,2009)。堕胎争议的报道与传播,需要强调公众的参与,体现关怀伦理。媒体将公众界定为具有自我实现能力的潜在的行动者,而不是国家政策被动的管理对象,才能打破决策与公众的隔离,甚至可能改变政治话语的规则。

注释:

① http://www.life.org.nz/abortion/aboutabortion/controversy/Default.htm.

[1] Lori Forlizzi,The Battle over Abortion:Seeking Common Ground in a Divided Nation,Dayton:National Issue Forums Institute,1990:8.

[2] Barbara Hinkson Craig & David M.O'Brien,Abortion and American Politics,New Jersey:Chatham House Publishers,Inc.,1993:11.

[3] David Lawrence.America:The politics of diversity.Wadsworth Publishing Company,1999:363.

[4] Deana A.Rohlinger,Friends and Foes:Media,Politics,and Tactics in the Abortion War,Social Problems,Vol.53,Issue 4,2006:537-561.

[5] Maryann Barakso and Brian F.Schaffner,Winning Coverage:News Media Portrayals of the Women’s Movement,1969-2004,The Harvard International Journal of Press/Politics 2006.

[6] W.R,Neuman,M.R,Just,& A.N.Crigler.Common knowledge:News and the construction of political meaning,Chicago:University of Chicago Press.1992:104.

[7] Myra·M·Ferree,William Anthony Gamson,Jürgen Gerhards,Dieter Rucht,Shaping Abortion Discourse:Democracy and the Public Sphere in Germany and the United States,Cambridge university press.2004:101.

[8] Rowen.Platt,Authenticity and Prevalence of Third Camps in the Abortion Debate:A Web Content Analysis Social Science Computer Review,Vol.18 No.3,Fall 2000:293-300.

[9] Louis P.Pojman and Francis J.Beckwith,The Abortion Controversy:25 years after Roe v.Wade,Wadsworth,1998:8.

[10] W.A,Gamson,& A.Modigliani.Media Discourse and Public Opinion on Nuclear Power:A Constructionist Approach.American Journal of Sociology,95,1989:1-37.

[11]Wagner.Michael W.The Utility of Staying on Message:Competing Partisan Frames and Public Awareness of Elite Differences on Political Issues.Forum-journal Applied Research in Contemporary Politics,2007,5(3):23-34.

[12] N.E.H.Hull,Peter Charles Hoffer,Roe v.Wade:The Abortion Rights Controversy in American History,University Press of Kansas.2010:11.

[13] Rohlinger,D.Framing the abortion debate:Organizational resources,media strategies,and movementcountermovement dynamics.Sociological Quarterly,43(4),2002:479-507.

[14] Sharon D.Welch,A Feminist Ethic of Risk.Minneapolis,Fortress Press,2000:29.

[15] 刘瑜,民主的细节[M].上海三联书店,2009:185.

[16] 陈文珊.堕胎不?堕胎!堕胎?不堕胎!.台湾本土妇女神学初探[J].台北:永望,2002:147.

[17] 赵梅,“选择权”与“生命权”——美国有关堕胎问题的论争.美国研究,1997(4).

[18] 〔法〕埃里克·麦格雷(E·Maigrer),刘芳译.传播理论史:一种社会学的视角[M].华夏出版社,2009:190.