大众传播研究范式之内容分析:社会科学、诠释研究与批判分析

2012-09-03爱德华芬克沃尔特甘茨翻译侯晓艳

□ 爱德华·J.芬克 沃尔特·甘茨 翻译 侯晓艳

多样的研究范式①是大众传播研究的显著特征,而对这些范式的研究,应该着力于它们的异同②。大众传播研究大致可分为社会科学(social science)、诠释研究(interpretive studies)、批判分析(critical analysis)三大范式。本文通过评估大众传播学者对三大范式属性的遵从度,考察这些范式的异同。本文的研究问题是:大众传播学者在多大程度上遵从其范式的期望?希望本文能为大众传播研究作为学术研究领域的构想作出贡献。

一、文献综述

很多学者都提出了对大众传播研究范式的看法③。在探讨研究路径时,学者们采用了不同的分类方法。有的分类将大众传播研究分为两大范式——科学(science)与非科学(nonscience)④;还有一种相似的二分法,即定量和定性之分⑤。

这些二分法没有充分描绘大众传播研究的全貌⑥。特别是“人文主义”(humanism)范式(即“非科学范式”或“定性研究范式”),包含了至少两组不同的假设(assumption),即包含了整体分析(holistic analysis)⑦为特征的诠释研究和以价值评判为特征的批判研究。因此,一些学者发现,将大众传播研究分成三大范式是必要且有用的⑧。他们赞成社会科学为一大研究范式,而将以往的人文主义范式分成了两个不同的范式:诠释研究和批判分析。许多研究者都依据这种三分法开展研究⑨。本研究亦是如此。

最近,一群学者致力于研究三大范式的特征。他们分析1965年至1989年间的期刊论文,考察这些研究范式存在的证据⑩,其结论为“强有力的社会科学范式”一直是,将来仍会是大众传播研究领域的流行范式。该研究的意义在于它是通过实证方法阐明三大范式的特征,而之前的学者仅仅是推测而已。本文将继续拓展该研究,考察1990年至1992年间的文献。不过,本研究不再考察三大范式存在的实证证据,而是以实证方法探究文献作者遵从这些范式的程度。本文的意义在于探究这些范式对当前大众传播研究的影响力。

二、操作化部分

研究组件。我们可以从本体论(ontology)、认识论(epistemology)、目的论(purpose)和方法论(methodology)四个概念组件(conceptual component)来分析三大范式的异同[11]。将这些组件分层次组织起来,有助于研究的操作性。本体论关乎现实之本质,被置于最高层,而认识论关于我们对现实的认识,被置于第二层。这两个假设又引出第三层——研究目的,即问题(problem)或学者提出的问题(question)。这样,研究目的又决定了最下层——研究方法。

上层变量(superordinate variable):研究问题之本质。我们要从这一层级识别出一个属性变量,它在这个层级中要高到足以有效决定研究的路径,同时又要低到能够被有效地分类。因为本体论和认识论都是抽象的哲学概念,这就决定了必须从它们的下层——研究目的——来创造上层变量。而对研究目的来说,具有可操作性的变量就是学者们所提出的研究问题之本质。

社会科学家测量这些变量以寻求主要的趋势与变化[12]。因此,社会科学范式的研究问题之本质就是:研究对象(如:人、事件、现象、人工制品等)有没有可测量的趋势,如果有,是什么?而诠释研究者结合当时情境(context)从整体上(holistically)获取意义。默尔曼(Moerman)认为,诠释范式学者的主要目标“就是发现他在陌生环境中观察和体验的事件是如何被该环境中的人理解,生活于其中的人们的生活方式是如何凝聚并对这些人产生意义和价值”[13]。该目标反映了诠释范式的一个隐含问题:身在其中的人相信“就是如此”的东西是什么,即那些研究对象或情境(如:事件、现象、人工制品等)中的研究对象,对研究主题思考了些什么?批判学者则通过价值分析、评断或批判来进行研究。万德·伯格和温纳(Vande Berg和Wenner)断言:“批判分析的首先目的……就是理解、解释和评价……社会-文化的象征形式。”[14]该论断展示出批判范式的一个基本研究问题:是什么造就了研究对象(如:人、事件、现象和人工制品等)中的霸权;该霸权的价值观念应该被改变吗?如果应该,该如何改变呢?

总之,研究问题之本质可以是下面三种类型中的一种:关乎可测趋势的,指向社会科学研究;关乎人们的情境意义的,指向诠释研究;而关乎霸权价值评价的,指向批判研究。因此,这一变量(研究问题之本质)成为本文对不同研究范式进行内容分析的上层决定因子。

本体论。本体论议题关乎人们对存在与现实本质的观念。社会科学家相信理性的、原子的(atomistic)本体论。安德森(Anderson)写道,社会科学家“以原子式观点考察人类行为,认为人类行为可分成许多独立部分,各部分以可靠的、系统性的(理性的)而不是随意或反复无常的方式运行。”[15]在诠释范式中,“重要的现实是人们把现实想象成什么……诠释范式学者喜欢从行为人自身的参照框架来理解人类行为”[16]。诠释范式下的现实是各异的(idiographic)[17]——它依情境变动不居,本质直观(eidetic)[18]——它是属性(attributes)的整体混合,而非一套各自为阵的变量[19]。批判范式相信现象是负荷价值的:[20]“评断……被当作数据。”[21]这些评断源自研究者的意识形态视野[22],批判研究揭示了一些特定的价值观或一些关于权力集中的评断[23]。批判学者相信这些意识形态立场可以被识别并受到挑战。

总之,“本体论”变量可以按三种价值观来操作:理性的、原子的,符合社会科学范式;具体的、本质直观的,对应诠释范式;而意识形态和价值负载的,指向批判范式。

认识论。认识论指意义的产生或知识的创造。知识由共同的认知而产生[24]。社会科学认识论认为,人类认知是相似的、一元的,并将这一假定当作公理。诠释学者相信知识是通过更为主观的整体分析创造出来的[25]。卡瑞吉(Carragee)写道,诠释研究“视媒介文本为多义的——即文本多义性为其特色。[26]”而批判范式中的“知识”——恰如其名所暗示——经由“批判”而产生[27]。批判学者审视研究对象的内在价值观念,加以评估而获得知识[28]。

综上所述,一元认识论指向社会科学,多义认识论表明诠释范式,批判性认识论反映批判范式之研究。

目的论。每项研究都有具体目标,通常根据要回答的研究问题、要检验的假设、要探究的命题等等呈现出来。而隐藏于具体目标之下的是更广泛的研究目的,体现在下面三个变量中:所提问题之本质、所探理论之类型、所定假设之种类。研究问题之本质在上文中已作为上层变量加以解释过。因此,接下来我们来讨论理论与假设。

(1)理论。三个范式都有其理论建构部分,不过,并不是所有研究都要建构理论。很多学者都认为,社会科学理论的目标就是预测和控制。[29]而诠释理论的目标是情境解释(contextual explanation)。劳尔(Lull)写道大众传播诠释研究的意图就是“允许研究者尽可能抓住……相关的传播和社会文化问题的‘本土视角(native perspective)’”。[30]诠释理论下的“理解”依情境而定:是对共同感知(common perception)的“深描”(thick description)[31]。批判理论的目的是解放[32]和变革[33],它主张增强对现象的了解,以达成自由和新的社会秩序。

这样,理论可能是下面三种之一:力求预测和控制的社会科学理论、偏好情境理解的诠释理论、寻求解放和变革的批判理论。另外,一些研究可能没有理论,诠释范式因其情境本质最常出现这种情况。

(2)假设。社会科学假设及其对变量关系的正式陈述,折射了它们的观念即研究目的就是探究现象中个体属性间的可测趋势。诠释范式假设是关乎观念的论点陈述。批判范式假设也是论点陈述,但它们还包含另一元素——评判。人们会期望社会科学家使用正式假设,因为科学方法是通过包含了可操作、可测量变量的假设来检验理论的,人们对诠释范式和批判范式的研究方法就无此期待。

方法论。方法论指学者收集、评估证据的方式。可以通过以下五个变量来操作:抽样、数据收集、验证、数据分析和归纳[34]。

(1)抽样。抽样指从较大总体挑选一组研究对象的过程。将样本进行归纳并推导到总体,对社会科学范式来说是重要的,因此,概率抽样是理想的方法,但是如果条件限制(如时间或资金原因),社会科学家就会转向非概率抽样法。对诠释学者而言,科学抽样不是准则,因为诠释研究者从整体上考察不同情境,因此,想通过分析足够多的情境来尽可能呈现更大总体是不切实际的。诚然,某些情境可能表现出共同性(commonalities);但这些更多的是“共有的感知”[35],或“共有的理解”[36],而不是科学的归纳。批判范式学者也不大考虑概率抽样,单个案例往往就够他们进行批判分析了[37]。

总之,抽样至少包括四个类型:概率、非概率、总体或案例研究——后两者无需抽样,还有些论文的样本是未知样本— —算作第五类型。社会科学家被期待采用概率抽样,是因为该范式认为代表样本具有可归纳性。诠释学者可能使用总体研究、个案研究或非概率样本,批判学者亦如此,因为他们更关心情境和价值,而不是样本代表性。

(2)数据收集。数据收集指为现象研究采集证据的过程。可以用2×2×2矩阵解释这个变量(见图1)。

图1 数据收集

第一个维度包含“过滤的”(filtered)和“非过滤的”数据收集。过滤收集,就是研究者根据预期的研究结果进行先验分类来推进研究:学者通过正式调查和内容分析等方法寻找特定数据。而非过滤数据收集,就是研究者先记录下研究对象之点滴,再制定组织方案的过程,比如一些非参与观察。

第二个维度包括“干预的”(obtrusive)和“非干预的”数据收集。所谓干预收集,就是调查对象知道研究者在场,比如实验室实验。而非干预过程,就是研究者在场与否不为人知,比如非参与观察。

第三个维度包括“交互的”(interactive)和“非交互的”数据收集。交互收集就是研究者在研究对象的情境中是积极的参与者,或者故意去影响数据,比如实验研究和一些参与观察。而非交互过程,就是研究者锁定主题后,不再去影响数据,比如设定调查问题后和设计内容分析类别后。

社会科学方法通过“调查问卷、量表(inventories)、人口统计学分析”等定量方法来寻求“事实”和“原因”,因此数据收集也要和这些方法相契合[38]。诠释范式数据收集要彰显研究者的方法偏好,即这些方法能开启研究对象的经验现实或交互现实[39],比如观察、深度访谈和档案文献研究[40]。批判范式最常见的数据收集呼应其研究方法,即采用意识形态视角对现象进行价值批判[41]。

(3)验证。验证指的是决定研究的精确性或价值的方式。在社会科学范式中,“精确性”是通过证伪和重复来决定的[42]。事实上,社会科学家最常用以下三种验证方式:工具、数据和分析。在某些研究中,研究者可能让受试者读研究报告,来验证受试者的回应是否被精确地呈现出来。这是一种特殊的分析验证——当研究对象为在世生者时,诠释学者可能会采用这种验证法,比如自然主义研究(naturalistic inquiry)[43]。而在别的诠释范式研究中,如历史研究,就不大可能用这种验证法了。人们并不总是期望诠释研究者进行正式的、内部研究(intra-study)验证。在批判范式中,研究效度(validity)是由“自由达成的共识”决定的[44]。同样,采用批判视角的研究者,可以接受也可以拒绝其他研究者的论断。因此,人们并不期望批判研究者进行任何正式的、内部研究验证。

概言之,“验证”有五个变量值:工具为基础的、数据为基础的、结果为基础的——这三个应用于社会科学范式;研究对象为基础的——有时应用于诠释研究;而“无验证”——既出现在诠释研究,也出现于批判分析。

(4)数据分析。数据分析指的是研究者理解所得信息之方式。社会科学家通常将信息进行量化汇总,以获得概率类型[45]。正因为社会科学家对汇总趋势感兴趣,他们往往采用定量分析法。而诠释研究者从情境中建构定性意义(qualified meanings)。林德洛夫(Lindlof)写道,诠释范式“设法保留社会现象的形式、内容和背景并分析它们的性质……定性研究通过一种或多种叙事展现出来,少用数据和推论;它们再现研究对象的历史或文化背景。[46]”诠释范式研究是定性的、整体的。批判范式学者根据预先决定的、评价性的框架调遣信息。他们将数据置于他们的评价系统内进行分析,挑战研究对象的价值从而获取解放性变革的可能实现。批判范式中的数据分析,包含定性和论断性的评估。

简而言之,数据分析会是以下三种类型:定量、汇总归纳指向社会科学范式;定性、整体主义表明诠释范式;定性、论断评估是批判范式。

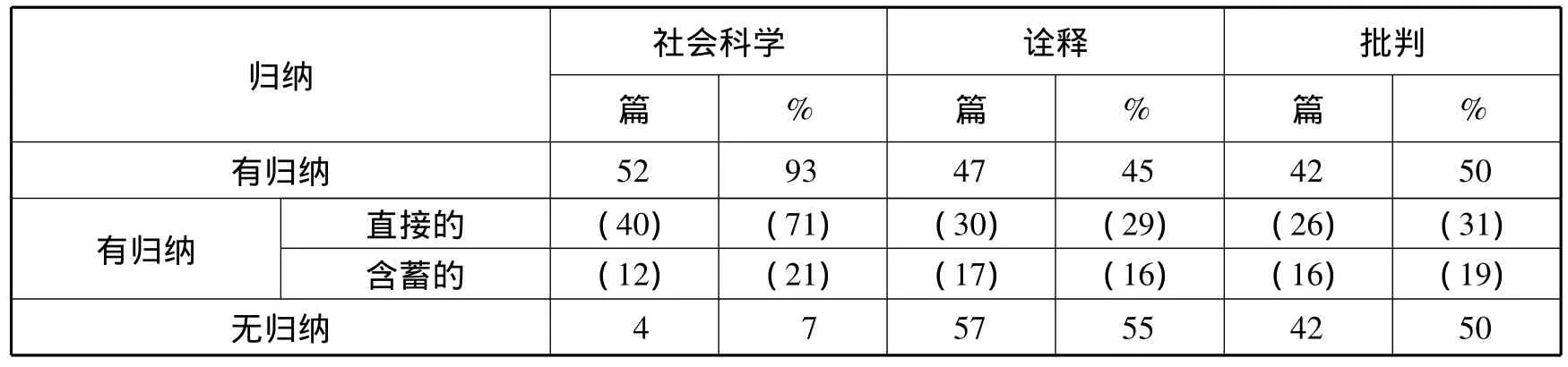

(5)归纳。归纳就是研究者根据所研究的部分总体,描述总体中的一些现象的过程。有的归纳直接明了,有的则隐晦含蓄。后者不刻意做任何归纳,但也不限制对具体调查研究的讨论。也有些学者根本就不归纳其研究结果。因此,“归纳”变量的情况是:明确的归纳是社会科学家的特征;不归纳是诠释范式的个性;而含蓄的归纳则指向批判范式。

三、方法论

本文是元研究,即关于研究的研究。所有研究都需要有某些假说和指导准则来进行操作,本研究也概莫能外。如前所论,研究问题之本质可作为范式的决定因素。社会科学范式的研究问题,关乎总体内部趋势以及所有总体的趋势。本文的研究问题——对研究期望值的学术遵从度——是关于大众传播研究趋势的。因此,本文的分析框架依循的是社会科学范式。

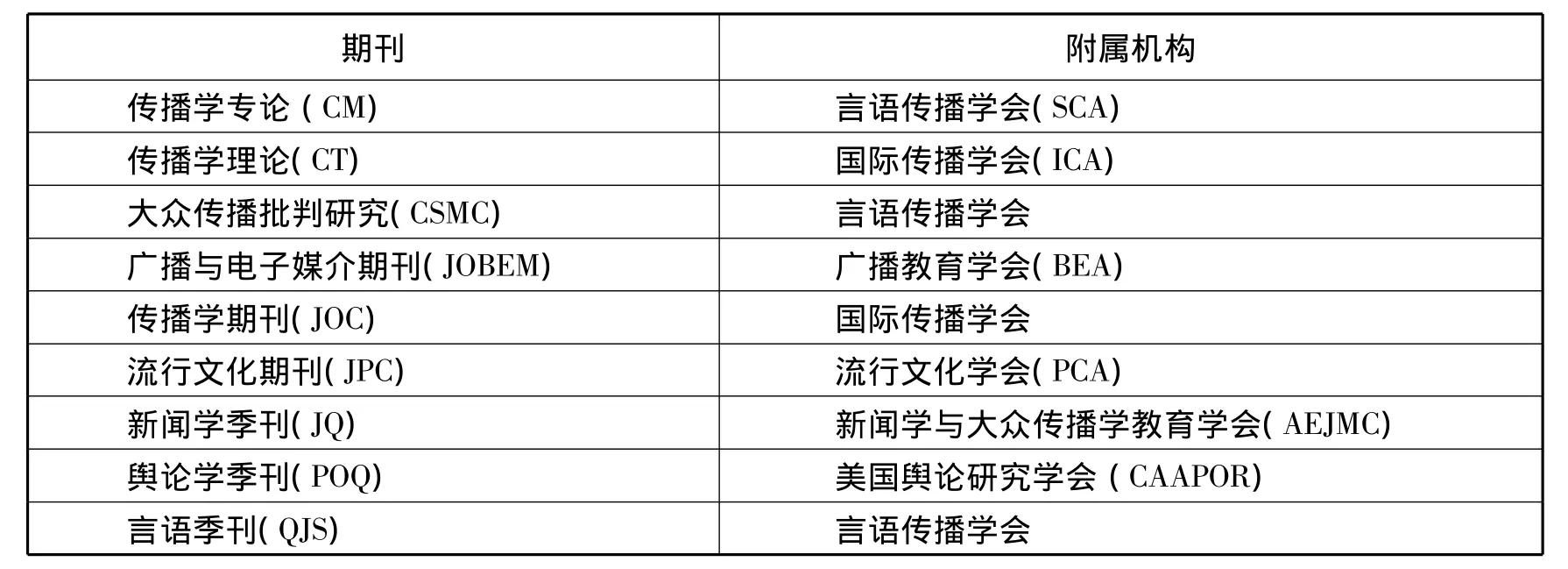

样本。本文研究主要考察当前大众传播研究的范式遵从情况,因此我们从美国主要的学术性传播与媒介机构附属的学术杂志中挑选9种,并对最近出版的期刊文章进行编码(见图2)。这些机构涉及了传播学研究全部范畴,因此,我们认为它们旗下的学术刊物能够代表该领域的研究多样性。

图2 期刊样本

编码人员首先对每种期刊的最新文章进行编码——大多是1992年12月或冬季刊出。之后,编码人员按此节点进行时间回溯,对每种期刊之前的文章进行编码。最初,他们对所有研究大众传播(媒介)的文章进行编码,其中不包括书评、评论、特刊导言、民意调查评论以及言语传播、人际传播、群体传播、组织传播方面的论文。

编码了约70篇论文后,样本明显偏向社会科学范式。因为希望各范式都有相对等量的样本,因此我们开始采用配额抽样法。我们指导编码人员仅对那些上层变量与诠释范式和批判范式契合的论文进行编码。由于论文以外的原因(如请的高级专家(senior author)居住在2000英里外、编码期间学校假期不一),等到作者们检查下一组编了码的文章,已经是一个星期之后的事情了。结果发现采用配额抽样后有点矫枉过正了,最后是编了码的诠释范式和批判范式论文,比编了码的社会科学范式论文要多一些。

这样,有253篇论文编了码。每篇论文在数据集中构成一个“案例”。有8例不能确定其上层“研究问题”变量。这样,余下的245例成为分析对象。其中,57篇(23%)是社会科学范式,104篇(42%)是诠释范式,84篇(34%)是批判范式。它们包括从1990年到1992年全年的文章,以及1993年出版的一期《传播学期刊》(Journal of Communication)。编码的文章中,3篇(1%)来自《传播学专论》(Communication Monographs),6篇(2%)来自《传播学理论》(Communication Theory),52篇(21%)来自《大众传播批判研究》(Critical Studies in Mass Communication),37篇(15%)来自《广播与电子媒介期刊》(Journal of Broadcasting&Electronic Media),45篇(18%)来自《传播学期刊》(Journal of Communication),43篇(17%)来自《流行文化期刊》(Journal of Popular Culture),57篇(23%)来自《新闻学季刊》(Journalism Quarterly),1篇(0%)来自《舆论学季刊》(Public Opinion Quarterly),9篇(4%)来自《言语季刊》(Quarterly Journal of Speech)。(由于四舍五入,总数并不是百分百)

数据收集。我们雇了两名编码人员。他们来自一所规模较大的中西部大学,就读于大众传播学专业研究生一年级。为避免重复,每人编码一组文章,文章各个不同;同时,为了最小化编码者的期刊偏见,每一种期刊都有他们各自编码的文章。

我们从每位编码者中各抽取20篇进行信度(reliability)检验。高级专家对这40篇独立编码,并同两位编码者的编码结果对比。我们算出每个变量的霍尔斯提(Hoslsti)信度系数:范式0.78,本体论0.80,认识论0.80,理论0.78,假设0.73,抽样0.78,数据收集0.98,验证0.80,数据分析0.76,归纳0.53。

其中有两个变量——假设和归纳——的信度出乎意料地低(分别只有0.73和0.53)。因此,我们去除这两个变量的内部分类,尽管丢失了内部差异,但我们获得了更高的信度数值。我们将“假设”变量的两个类别(正式的和非正式的)合并,因为两者都再现了假设形成的某种类型;而另一类别“无假设”就显得突出了。我们将“归纳”的两个内部类别(直接的和含蓄的)合并,因为二者都表示某种类型的归纳;而剩下的变量“无归纳”就得以保留。这样,经过这一整合,我们重新计算了霍尔斯提信度系数,得到了可接受的数值(假设0.93;归纳0.75)。

数据分析。我们着手进行以下三个分析。首先,按照研究范式来计算频数分布,以测定每一范式下的论文遵从其范式的程度,即这些论文作者坚持各自研究路径的程度。

其次是建构遵从指数。我们用累积性方法测量每个学者遵从其范式的总期望值。每个变量按是、否二分法分类,“是”表示每一范式的期望值,“否”表示每一范式的非期望值。然后,算出每个范式“是”的数量,生成该范式期望值的遵从指数。

第三个步骤就是以遵从指数为基础,考察期望值的偏离类型(pattern of deviation)。我们分别检查了遵从分值相对较高(7和8)的文章。按照上面的“是/否”遵从方案,计算每个变量的频数分布。作者最常遵从期望的变量和最常偏离期望的变量就显现出来,这样,就可按照不同范式,评估这些偏差变量。

四、研究结果

频数分布

本体论。几乎所有文章都遵从各自范式的本体论变量(见表1)。每篇社会科学文章(100%)都展现出理性的、原子的现实观。诠释范式文章(98%)显示出对现象具体的、本质直观的观念,只有2篇例外;而批判范式文章(96%)的研究主题,都有意识形态和价值负荷的观念,只有3篇例外。

表1 本体论比较

认识论。这一变量也高度遵从所期望的结果(见表2)。每篇社会科学文章(100%)都指向一元知识观。诠释范式文章(97%)展现知识多义观念,只有3篇例外。每一篇批判范式论文(100%)都通过评断论述事物。

表2 认识论比较

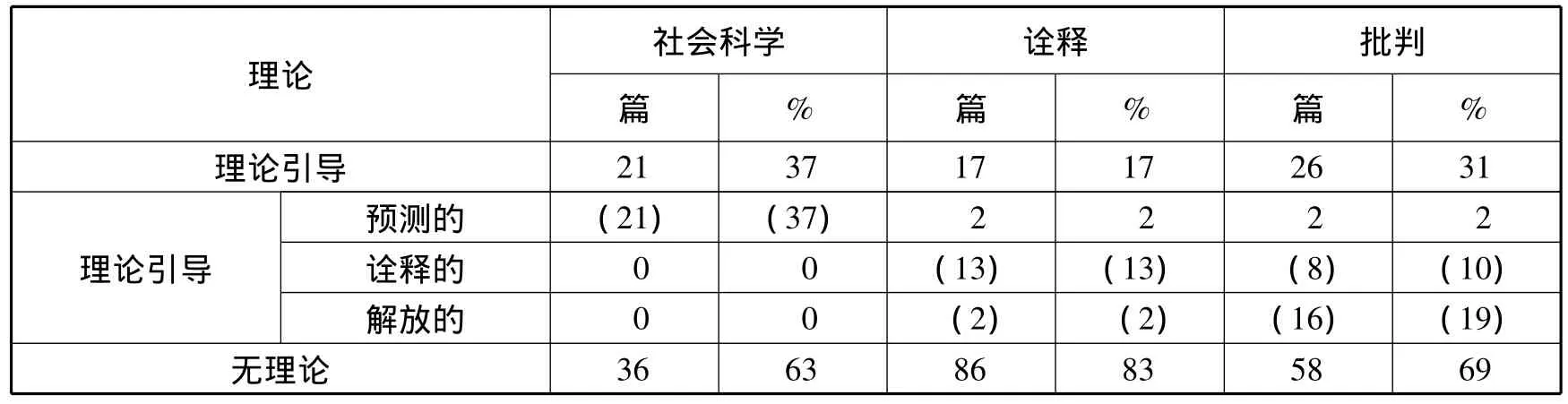

理论。考察发现,大部分文章都没有理论应用(见表3),比重分别为社会科学范式(63%)、诠释范式(83%)、批判范式(69%)。而那些确实有理论应用的社会科学范式文章,都符合预测的期望。有17篇诠释范式文章有理论引导,其中76%的文章所用理论符合期望值。大部分(62%)运用了理论的批判文章都满足期望值,即呼求解放和变革。

表3 理论比较

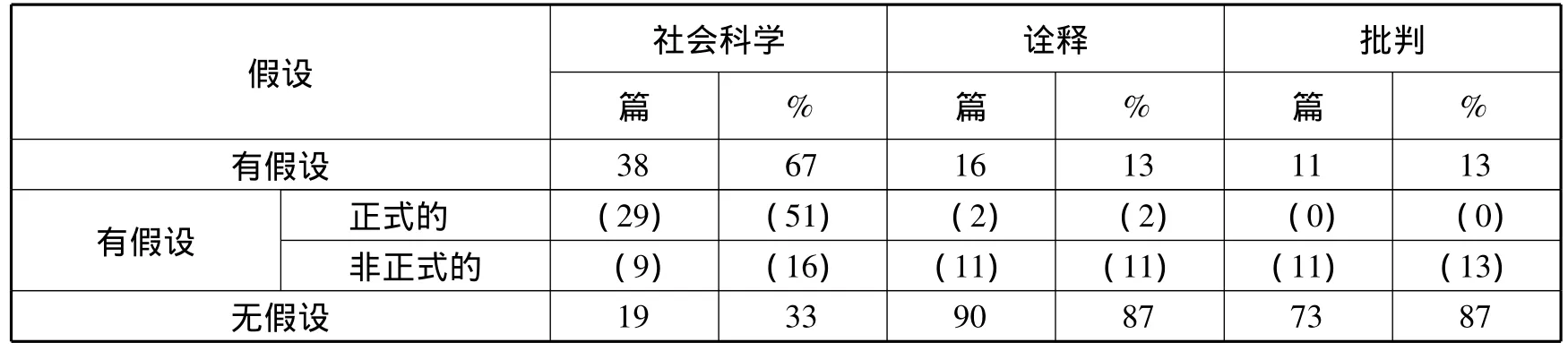

假设。67%的社会科学文章都有假设(见表4)。不出所料,大部分诠释范式和批判范式文章都没有假设(均占87%)。

表4 假设比较

抽样。正如所料,大部分(85%)社会科学文章都用了抽样方法(见表5),其中有60%采用的是非概率抽样,25%是概率抽样。9篇社会科学文章采用未知样本、总体研究或个案研究。诠释范式文章较多地(37%)采用未知样本,其次(31%)是“个案研究”,再次(28%)是“使用了样本”——几乎采用的都是非概率样本,剩下5%诠释文章使用的是“总体研究”。而批判范式文章较少用抽样法。在使用抽样法的文章中,约一半(48%)文章使用“未知样本”;约四分之一(26%)使用“个案研究”;23%的文章用了样本,而且全是非概率样本;余下4%的批判文章,用的是“总体研究”。

数据收集。“数据收集”变量契合每个范式的相关期望(见表6)。92%的社会科学文章遵从最为期待的三个变量值(过滤的、干预的、交互的);85%的诠释文章使用非过滤的、非干预的、非交互的数据收集,在档案研究(如,历史、法律和政策)和非参与观察中尤为如此。批判研究者几乎总是(92%)用“非过滤的、非干预的和非交互的”数据收集法,这类研究包括应用预先视角考察现象,以期对其进行价值评判。

表5 抽样比较

表6 数据收集比较

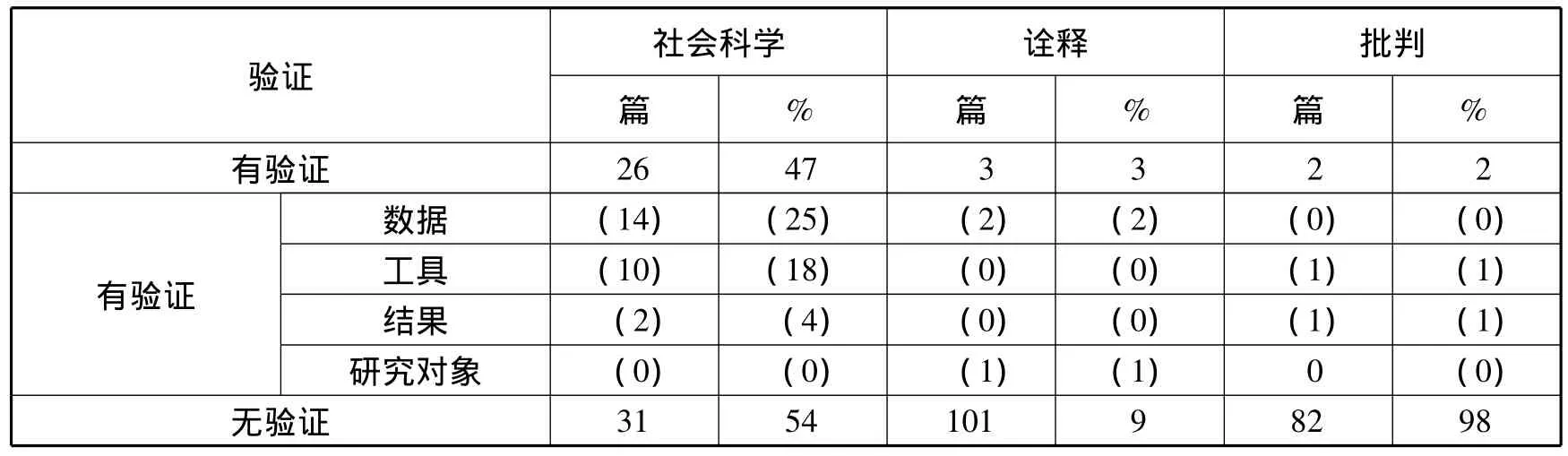

验证。研究发现,不管何种范式,大部分文章都没有采用任何正式形式的验证。不过,这种情况在不同范式中所占比例差别很大(见表7)。在社会科学范式中,有54%的文章没有做验证,25%验证了数据,18%验证了使用的工具,4%验证了研究结果;而诠释范式和批判范式中,几乎所有的文章(分别为97%、98%)都没有验证。

表7 验证比较

数据分析。研究发现,“数据分析”这一变量在三个范式中,都和各自范式的期望高度一致(见表8)。所有社会科学范式文章,用的都是定量研究。90%的诠释论文属于定性研究,并且主要是整体研究。有95%的批判文章,是有价值评判的定性研究。

表8 数据分析比较

归纳。这一变量并不十分遵从期望,不过呈现出和预期方向一致的趋势(见表9)。绝大多数(93%)社会科学文章都有归纳,而55%的诠释文章都没有归纳。一半的批判文章没有归纳。

表9 归纳比较

遵从度测量。本研究接下来进行的第二项分析,就是利用指数来测量作者对范式的全部期望遵从度如何(见表10)。和遵从度测试相关的变量有9个,所以指数最高的可能分值为9分。社会科学范式均数(mean)是6.42,中位数(median)是6,众数(mode)为8,约有一半(48%)文章分值为7或8,没有社会科学文章遵从全部9个期望值;诠释范式的均数是8.19,中位数为8,众数是9,超过一半(54%)文章分值为7或8;而批判范式的均数是7.37,中位数是7,众数也是7,几乎所有(90%)的分值为7或8。

以上表明,大众传播学者对范式期望的遵从度是相当高的。诠释范式学者比社会科学研究者和批判学者更坚持范式期望。总的来说,三个范式的平均遵从度为7.33。

表10 遵从度比较

偏离类型。此项主要是探究不遵从全部9个期望值的类型。我们以遵从度分值为7和8的文章为样本,考察每个变量的频数分布,确定学者们最不常遵从的变量(见表11)。在26篇分值为7和8的社会科学文章中,有17篇(65%)偏离抽样变量,11篇(42%)偏离验证变量,8篇(31%)偏离理论变量;54篇分值为7和8的诠释文章中,43篇(80%)偏离归纳变量;75篇分值为7和8的批判文章中,61篇(81%)偏离了理论变量,而38篇(51%)偏离了归纳变量。总的来说,学者们偏离最为频繁的是归纳变量(52%,均为诠释范式和批判范式文章)和理论变量(46%,几乎都是批判范式文章)。而偏离所有其他变量的占比在30%以下。

表11 偏离类型比较

五、讨论

上层变量。所有编码了的253篇文章,除去8篇,都按上层变量(即研究问题之本质)加以分类。这也表明,实际上我们可以从文献中把三个范式的文章区别开来。余下8篇不能确定其归属,因为它们都或多或少地同时满足不同范式的要求,而且遵从度不好把握,编码者不能自信地把它们归入哪一个范式。虽然这种情况少见,但可见我们偶尔也会碰到一篇不能被轻易进行范式归类的文章。

本体论和认识论。几乎所有文章都按各自范式所期望的本体论和认识论编了码,这并不令人惊讶。人们对现象本质和知识生产的观念,是界定不同范式的部分基本设想。因为这些设想比其他设想(目的论、方法论)更为直观;也许相比目的论和方法论,根据本体论和认识论编码不易产生歧义。本体论和认识论一般都被当作抽象变量而不是具体变量,具体变量反映学者自觉的研究决策,抽象变量反映的是学者的直觉,指向的是上层变量本身的效度。本体论和认知论的编码准则就是学者们想当然的东西,而目的论和方法论编码依据的是学者所作出的决定。

目的论。虽然社会科学范式期待预测理论的运用,但仅1/3强的社会科学文章有理论引导。对此反常现象的一个解释是,社会科学文章的理论编码标准很严格:文章必须显明地陈述所用理论。有可能一些文章用了理论,但因为不显明而被编码进入无理论文章。还有可能是学者意在建立基础理论或归纳出理论,只是没给这些理论命名而已。这样的理论因为没有得到直白表述而可能被编码者错过了。

对诠释范式来说,学者们并不被期待直陈理论。事实上,诠释文章也确如人们所愿。如果诠释学者用了理论,往往是为了对环境进行情境解释。批判学者则被期待应用理论引导研究,不过大概只有三分之一文章这么做。对于社会科学范式来说,反常现象的最好解释是严格的理论编码标准,而对于批判范式来说,一个解释就是因为一些批判文章确实没有应用理论,这似乎和批判范式的要求相矛盾。批判学者,顾名思义,如果采取批判的理论立场,他们的文章又如何能没有理论引导呢?答案在于批判研究之本质。批判学者采用评判视角进行研究,倡导变革,但也许这些视角并没有被确实地表述为意识形态和理论的立场。

因为社会科学范式提倡假设,因此大多数社会科学家都被期待正式陈述其研究假设。然而研究发现,大多数社会科学文章并不包含理论,而科学假设一般都是从理论衍生而来的。按此逻辑,没包含理论,社会科学家就不会制定假设。但事实上,社会科学文章大多有假设:有2/3的社会科学文章有假设,吊诡的是2/3的社会科学文章无理论。

一个解释是,编码人员没有能力从假设中推导出理论,也可能是一些研究者的假设的确不是从理论中推衍出来的。当然,并不是所有的假设都根源于清楚明了的理论立场,一些假设的设定可能基于研究问题,或没有理论标准的观察,抑或基于没有理论引导的数据集。

诠释学者和批判学者并没要求制定假设,实际上他们也没有这样做。不过,这两个范式的学者偶尔也会做一些非正式的假设陈述。正式的假设一般专属于社会科学范式。

方法论。至于抽样,因为社会科学家要测量总体的一般趋势,因此概率抽样被认为是必要的;然而,大多数编码的社会科学文章都没用概率抽样。在诠释范式中,相对多的文章用未知样本,1/3的文章是个案研究,1/4的文章用的是非概率抽样。这也证明,较大总体的样本不是生成理解的必然途径。而批判范式,正如所料,完全没用概率抽样。

三个范式的学者在数据收集方面,都和各自范式的要求契合。社会科学家收集的数据一般是过滤的、干预的、非交互数据(如调查),或是过滤的、非干扰的和非交互的数据(如内容分析),抑或是过滤的、干预的和交互的(如实验)。诠释学者致力于非过滤的、非干预的、非交互的数据收集,如档案和民族志研究。批判学者也采用非过滤的、非干预的和非交互的方法,他们没有对数据进行先验分类,往往研究的是某类文本。正因为如此,他们的研究者身份也受到争议,他们也不操控情境来控制研究结果。

令人惊讶的是,大多数社会科学文章无验证。对此,有人试图从验证自身的本质找原因。有人认为,如果将研究置于研究的历史背景中,那么好的文献回顾就可以充当该研究的验证,或者研究设计的逻辑本身就是验证。的确,有一些探索性的研究可能没法进行验证,因为之前没有这方面的研究成果相比对,因此,这类研究者只能依靠他们的研究设计逻辑来提供某种验证。本次研究没有对非正式验证类型进行编码。

诠释范式没有要求正式验证,只有少部分诠释学者做了验证。验证方法是,另一个研究者检查研究的数据和结果,并对其进行效度(validity)评估。然而,因为诠释范式的各异性本体论和多义性认识论,第二个研究者的数据解释也许和原来的研究者并不一致。这样,由于解释的不同而使得验证难以在诠释范式中进行。

批判范式不要求做任何正式验证,也几乎没有批判学者去这么做。因为批判从本质上来说,是难以验证的。当运用批判的观点去力争变革时,验证只能交给赞同这一观点的人。伯克纳(Bochner)称之为“自由的赞同”(free consensus)[47]。那些赞成该学者观念的人,可以去验证他/她的结论,而不赞成的就没必要去验证了。

研究发现,学者们在数据分析方面都非常遵从各自范式的要求。所有编码的社会科学文章都是定量研究,这样就凸显出一个问题:“难道社会科学研究必须是定量的?”许多学者的答案是“否”。例如,安德森(Anderson)就从社会科学角度探讨定性研究[48]。不出所料,几乎所有诠释学者运用的都是整体的、定性的分析。这是诠释范式的情境本质(situational nature)决定的,诠释学者偶尔也会借用其他范式的数据分析类型。批判文章也如所料,几乎全是评判的、定性的分析。因为批判范式的意识形态本质,所以定性研究对现象进行价值评述也不意外。

几乎每个社会科学家都尝试归纳。这并不寻常,因为我们在“抽样”变量中发现大部分社会科学研究并没有使用概率抽样,而不使用概率抽样,之后的归纳就难以让人置信。不过,似乎学者们还是乐意归纳,即使(至少是有时)归纳缺乏传统科学所要求的置信度。诠释范式不要求归纳,但几乎一半诠释文章做了归纳,一些诠释学者似乎对所研究的情境进行了归纳才感到舒服。批判学者往往被期待做归纳,至少有含蓄的归纳,因为他们主张变革,而变革往往不限于单个个案,而是涉及广阔的背景。但吊诡的是,只有一半的批判学者做了归纳,而这些归纳往往都是非科学归纳,因为它们是建立在非概率抽样基础上,或文章没有抽样。这表明批判范式学者接受非科学抽样。仍然有一半的批判学者不进行归纳。这一出乎意料的发现,表明批判学者也接受那些没有更广阔的意识形态视角的,只对单个文本或情境进行批判的研究。

遵从度测量。遵从度分数相对较高,可以从两方面加以解释。第一种解释认为原因很简单,即大众传播研究者可能实际上非常严格地坚守各自的研究范式;另一种解释是,高遵从度也许反应了论文要发表必须满足的条件。为了能在上述期刊上发表论文,研究者可能不得不遵从各期刊的范式要求。将来的研究可以去考察一下那些发表在书中或在会议上发表的论文,看看这些论文对范式的遵从度到底如何。

具体到学者的范式遵从度(最高分值为9),诠释学者对自己范式的遵从度最高(分值为8.19);批判学者第二(7.37),而社会科学家最后(6.42)。对这一顺序的最好解释,也许和各范式的本质相关。相比而言,诠释学者对范式的遵从有最大的回旋余地,社会科学家自主权最小,而批判学者位列中间。相比其他两个范式,社会科学范式在方法上也许要求更加严格。因为社会科学范式的研究路径限定得比较狭窄,因此,社会科学学者更可能偏离自己的范式路径,而其他两个范式的研究路径较为广阔,跑偏可能性不大。

偏离类型。社会科学家最常偏离的变量是抽样、验证和理论;诠释学者不经常做归纳;批判学者最常偏离的是理论和归纳。总的来看,这些都表明了学者们并不总是迎合各自范式的要求。不过,有些文章可能是因为作者没有受到良好的学术训练而偏离范式的要求,也有一些是因为学者的研究设计本来就不想遵从范式传统而故意为之。

有两种方法解决上述偏离问题。第一种就是呼吁学者恪守各自范式传统,在同侪中获得更大影响力。代价可能是丧失部分学术创新力,学者们就不大可能采用跨界研究,从而导致“更多的雷同”;而且,如果一些问题可以采用非传统范式途径研究时,坚守传统的人可能会迟疑而不去做。

第二种方法,就是大众传播研究者可以根据他们实际的研究来变更各自范式的要求。这和德温(Dervin)、格罗斯伯格(Grossberg)、奥基夫(O’Keefe)和沃特拉(Wartella)的立场一致。他们认为分类系统“应该源于学者试图理解该领域实际研究构造的努力,而不是思维的元范式(metaparadigmatic)习惯”。[49]这样做的好处是研究更加务实:范式的期望应该契合学者们实际研究类型。不过也有人认为,扩张选择范围可能损害该领域的研究质量和声望。另外,那些受传统研究路径训练的期刊编辑,也许会发现他们的论文甄别任务越来越难。

这两种方法——改进实际研究以符合传统期望和改进传统期望以契合实际研究——乍一看似乎对立矛盾,但在大众传播学领域双方都有发展空间。当然,学者们总是努力提高研究质量,然而,并不是所有研究都符合传统范式“模子”。从这点来讲,第二种方法更具现实性:改进传统期望,映照现实世界研究。

六、结论

学者们似乎都非常遵从大众传播学的三个研究范式(社会科学、诠释研究和批判分析)的要求,从9个指数变量中获得平均分值7.33也说明这一点。因此,可以得出结论:三条研究路径引导着该领域的大量研究。

尽管遵从度很高,但在范式内部和范式之间也存在一些变数,学者们有时采用其他范式相关的属性而偏离自己的传统。这也说明范式之间的某些融合,至少在应用层面(目的论和方法论)的融合。而抽象层面(本体论和认识论)似乎是排他的:本体论和认识论方面几乎不存在偏离。

在美国主要的传播学期刊中,这三大范式是共存的。有意思的是,即使一些文章偏离了其范式的某些属性,也会在期刊上得以发表。这说明,即使研究者、评论者和编辑非常了解这些范式,他们也会允许一些跨范式研究,甚至容许一些范式之外的研究,并对其表扬和鼓励。每个范式都是该领域有价值的研究路径,因此,交叉使用其他范式的元素也是很有价值的。理解不同范式传统,认可跨范式(包括非范式)研究有发表可能,也许可以引导大众传播研究者开展新颖的、有创造力的研究。

原文刊载于《新闻与传播学季刊》1996年春季刊(Journalism and Mass Communication Quarterly,Spr 1996);翻译出版征得作者与原期刊同意。

注释:

① 原文使用的单词是“tradition”(传统),因国内传播学多用“范式”一词来概括大众传播研究的不同研究路径,故本文采用“范式”一词。

② Brenda Dervin,Lawrence Grossberg,Barbara J.O’Kee,and Ellen Waltella,eds.,Rethinking Communication:Paradigm Exemplars,vol.2(Newbury Park,CA:Sage,1989).

③ Thomas W.Benson and W.Barnett Pearce,“Alternative Theoretical Bases for the Study of Human Communication:A Symposium”,special issue,Communication Quarterly25(winter 1977);Charles R.Berger and Steven H.Chaffee,eds.,Handbook of Communication Science(Newbury Park,CA:Sage,1987);Frank E.X.Dance,“Essays in Human Communication Theory:A Comparative Overview,”inHuman Communication Theory:Comparative Essay,ed.Frank E.X.Dance(NY:Harper& Row,1982),286-99;Brenda Dervin,Lawrence Grossberg,Barbara J.O’Keefe,and Ellen Wartella,eds.,Rethinking Communication:Paradigm Issues,vol.1(Newbury Park,CA:Sage,1989);Dervin et al.eds.,Rethinking Communication:Paradigm Exemplars;George Gerbner,ed.,“Ferment in the Field”,special issue,Journal of Communication33(summer 1983);Mark R.Levy,ed.,“The future of the field:Between Fragmentation and Cohesion,”special issue,Journal of Communication43(summer and autumn 1993);Mary S.Mander,ed.,Communications in Transition:Issues and Debates in Current Research(NY:Praeger,1980);Claude Shannon and Warren Weaver,The Mathematical Theory of Communication(1949;reprint,Urbana,IL:University of Illinois Press,1963).

④ Alan Gaud and John Shotter,Human Action and It’s Psychological Investigation(London:Routledge,1977);Mary John Smith,Contemporary Communication Research Methods(Belmont,CA:Wadsworth,1988).

⑤ James A.Anderson,Communication Research:Issues and Methods(NY:McGraw-Hill,1987);Jean Folkerts and Steve Lacy,“Journalism History Writing,1975-83,”Journalism Quarterly62(autumn 1985):585-88;Stuart Hall,“ The Rediscovery of‘Ideology’:Return of the Repressed in Media Studies,”inSociety and the Media,ed.Michael Gurevitch,Tony Bennett,James Curran,and Janet Woollacott(London:Methuen,1982)56-90;Richard M.Perloff,“Journalism Research:A 20-year Perspective,”Journalism Quarterly53(spring 1976):123-26;Wilbur Schramm,“Twenty Years of Journalism Research,”Public Opinion Quarterly21(spring 1957):91-107.

⑥ Gene D.Fowler,“Philosophical Assumptions and Contemporary Research Perspectives:A Course Supplement”(paper presented atthe annual meeting of the Speech Communication Association,Chicago,November 1984).George Gerbner,“The Importance of Being Critical-in One’s Own Fashion,”Journal of Communication33(summer 1983):355-62;A.Giddens,“The Orthodox Consensus and the Emerging Synthesis,”inRethinking Communication:Paradigm Issues,ed.Dervin et al.,53-65;Stuart Hall,“Ideology and Communication Theory.”InRethinking Communication:Paradigm Issues,ed.Dervin et al.,40-52;James D.Halloran,“A Case for Critical Eclecticism,”Journal of Communication33(summer 1983):270-78;Klaus Kripperndorff,“On the Ethics of Constructing Communication,”inRethinking Communication:Paradigm Issues,ed.Dervin et al.,66-96;John Wills Lloyd,“The Art and Science of Research on Teachin,”Remedial and Special Education8(January/February 1987):44-46;Matthew B.Miles and A.M.Huberman,Qualitative Data Analysis:A Sourcebook of New Methods(Beverly Hills:Sage,1984);Everett M.Rogers,“The Empirical and the Critical Schools of Communication Research,”inCommunication Yearbook5,ed.Michael Burgoon(New Brunswick,NJ:Transaction Books,1982),125-44;Karl Eric Rosengren,“Communication Research:One Paradigm,or Four?”Journal of Communication33(summer 1983):185-207;Ralph L.Rosnow,Paradigms in Transition:The Methodology of Social Inquiry(NY:Oxford University Press,1981).

⑦ 又译全方位分析。既强调每个个案的独特性,又强调社会现实的整体性。

⑧ Arthur P.Bochner,“Perspectives on Inquiry:Representation,Conversation,and Reflection,”inHandbook of Interpersonal Communication,ed.Mark L.Knapp and Gerald R.Miller(Beverly Hills:Sage,1985 ,27-58;)Jǔrgen Habermas,Knowledge and Human Interests,trans.Jeremy J.Shapiro(Boston:Beacon Press,1971);Robert A.White,“Mass Communication and Culture:Transition to a New Paradigm,“Journal of Communication33(Summer 1983):279-301

⑨ Robert T.Craig,“Communication as Practical Discipline”,inRethinking Communication:Paradigm Issues,ed.Dervin et al.,97-120;Stephen W.Littlejohn,Theories of Human Communication,4th ed.(Belmont,CA:Wadsworth,1992).

⑩ W.James Potter,Roger Cooper,and Michel Dupagne,“The Three Paradigms of Mass Media Research in Mainstream Communication Journals,”Communication Theory3(November 1993):317-35.

[11] Bochner,“ Perspectives on Inquiry:Reprsentation,Conversation,and Reflection”;Craig,“Communication as a Practical Displine”;Thomas S.Kuhn,The Structure of Scientific Revolutions,2d ed.(Chicago:University of Chicago Press,1970);Yvonne S.Lincoln and Egon G.Guba,Naturalistic Inquiry(Beverly Hills,CA:Sage,1985);Smith,ContemporaryCommunication Research Methods.

[12] Earl Babbie,The Practice of Social Research,5th ed.(Belmont,CA:Wadsworth,1989);Roger D.Wimmer and Joseph R.Dominick,Mass Media Research:An Introduction,4th ed.(Belmont,CA:Wadsworth,1994).

[13] Michael Moerman,“Life after C.A.:An Ethnographer’s Autobiography,”in Text inContext:Contributions to Ethnomethodology,ed.G.Watson and R.M.Seiler(Newbury Park,CA:Sage,1992),23.

[14] Leah R.Vande Berg and Lawrence A.Wenner,Televsion Criticism:Approaches and Applications(NY:Longman,1991),10.

[15] Anderson,Communication Research:Issues and Methods.46.

[16] Robert Bogdan and Steven J.Taylor,Introduction to Qualitative Research Methods:A Phenomenological Approach to the Social Sciences(NY:Wiley,1975).

[17] Idiographic具体的、各异的、特殊的,强调现象的独特性,这种研究路径将个体(人物、地点、事件、背景等)视为独特的个案。

[18] 研究者对研究现象的结构和本质做出直观把握。

[19] Anderson,Communication Research:Issues and Methods.

[20] Bochner,“Perspectives on Inquiry:Representation,Conversation,and Reflection”;Craig,“Communication as a Practical Discipline.”

[21] Littlejohn,Theories of Human Communication.

[22] Timothy R.Haight,“The Critical Researcher’s Dilemma,”Journal of Communication33(summer 1983):226-36;Hall,“The Rediscovery of‘ideology’”;Stuart Hall,“Signification,Representation,Ideology:Althusser and the Post-Structuralist Debates,”Critical Studies in Mass Communication2(March 1985):91-114;Hall,“Ideology and Communication Theory”;David J.Sholle,“Criticism:From the Theory of Ideology to Power/Knowledge,”Critical Studies in Mass Communication5(March 1988):16-41.

[23] Michael R.Real,“Demythologizing Media:Recent Writings in Critical and Institutional Theory,”Critical Studies in Mass Communication3(December 1986):459-86.

[24] Mortimer J.Adler,Intellect:Mind Over Matter(NY:Macmillan,1990).

[25] Littlejohn,Theories of Human Communication.

[26] K.M.Carragee,“Interpretive Media Study and Interpretive Social Science,”Critical Studies in Mass Communication7(March 1990):85.

[27] Littlejohn,Theories of Human Communication.

[28] Bochner,“Perspectives on Inquiry:Representation,Conversation,and Reflection,”39.

[29] Babbie,The Practice of Social Research;Bochner,“Perspectives on Inquiry”;Craig,“Communication as a Practical Discipline”;Donald P.Cushman,B.Balentinsen,and David Dietrich,“A Rules Theory of Interpersonal Relationships,”inHuman Communication Theory:Comparative Essays.Ed.Dance,90-119;Dane,“Essays in Human Communication Theory”.Carl Gustav Hempel,Fundamentals of Concept Formation in Empirical Science(Chicago:University of Chicago Press,1952);Charles R.Spruill,Power Paradigms in the Social Sciences(Lanham,MD:University Press of America,1983);Wimmer and Dominick,Mass Media Research:An Introduction.

[30] James Lull,“The Social Uses of Television,”Human Communication Research6(winter 1980):197-209.

[31] Clifford Geertz,“Thick Description:Toward an Interpretive Theory of Culture,”inThe Interpretation of Cultures:Selected Essays,ed.Clifford Geertz(NY:Basic Books,1973).

[32] Bochner,“Perspectives on Inquiry”;Klaus B.Jensen,“Television Futures:A Social Action Methodology for Studying Interpretive Communities,”Critical Studies in Mass Communication7(June 1990):129-46.

[33] Littlejohn,Theories of Human Communication;Real,“Demythologizing Media.”

[34] Hugh M.Beville Jr.,Audience Ratings:Radio,Television and Cable(Hillsdale,NJ:Erlbaum,1988);Babbie,The Practice of Social Research;Wimmer and Dominick,Mass Media Research:An Introduction.

[35] Adler,Intellect:Mind Over Matter.

[36] Lincoln and Guba,Naturalistic Inquiry.

[37] Robert C.Rowland,“On Generic Categorization,’Communication Theory1(February 1991):128-44.

[38] Bogdan and Taylor,Introduction to Qualitative Research Methods,2.

[39] Thomas R.Lindlof,“The Qualitative Study of Media Audience,”Journal of Broadcasting&Electronic Media35(winter 1991):23-42.

[40] Bogdan and Taylor,Introduction to Qualitative Research Methods;Carragee,“Interpretive Media Study and Interpretive Social Science.”

[41] Littlejohn,Theories of Human Communication.

[42] Bochner,“Perspectives on Inquiry:Representation,Conversation,and Reflection”;Karl Raimund Popper,The Logic of Scientific Discovery(NY:Basic Books,1959).

[43] Lincoln and Guba,Naturalistic Inquiry.

[44] Bochner,“Perspective on Inquiry”;Habermas,Knowledge and Human interests.

[45] Anderson,Communication Research:Issues and Methods;Lincoln and Cuba,Naturalistic Inquiry.

[46] Lindlof,“The Qualitative Study of Media Audience,”24-25.

[47] Bochner,“Perspectives on Inquiry”,39.

[48] Anderson,Communication Research:Issues and Methods.

[49] Dervin et al.,Rethinking Communication:Paradigm Exemplars,26.