水务公用行业PPP现状综述及名词廓清

2012-08-29陈惜孙正基马宝玲天津港保税区水处理新技术产业化基地天津300191

陈惜 孙正基 马宝玲 (天津港保税区水处理新技术产业化基地 天津300191)

随着中国城市化与现代化进程的加快,城市的公共基础设施压力与日倍增。与此同时,在中国加入世贸组织10年后的今天,国内与国际接轨的程度也大大提高,人民对基础设施,包括日常生产生活用的水电煤气轨道交通的需求及要求也有了大幅增长,这对城市规划建设者们来说,既是机遇,也是挑战。

由于基础设施的建设一般对资金要求极高,仅凭传统的融资,尤其是过度依靠政府财政,无疑会抑制其发展。国际上对此采取的做法是引进私人资本,参与城市建设投资,人们一般将此形式统称为PPP,即Public-Private Partnership,通常译为公私合作。事实上,自20世纪90年代初以来,在中国也有了许多相关案例,尤其近几年,这种模式更是成为许多公司投资的热点。

但国内对于这种模式的运作尚不成熟,存在一定程度的误读,在实践方面产生了许多麻烦,并且由于许多名词的内涵及外沿界定不清,在法律上也产生了不小的问题。无论对于监管者还是被监管者,模式分类和名词的厘清都是非常重要的。本文即从这个角度入手,参考国外相关资料,对水务行业公私合作的类别及重要名词进行梳理和廓清。

1 文献综述

尽管中国开展水务行业ppp项目的历史可以追溯到20年前,但由于政治经济体制的特殊性,发展轨迹与西方国家有明显的不同。直到21世纪初,由于政策的逐渐放开甚至鼓励,PPP项目在我国才逐渐走入了主流的视野,水业PPP甚至已经逐渐成为经济增长的重点。然而相对于项目的五花八门,对PPP研究上,国内目前还处于比较初级的阶段,大部分停留在科普简介与可行性分析的层面,普遍侧重的是PPP的绩效分析与风险评估,对于PPP这个概念本身的研究并不是很多。事实上,很多研究者甚至都误读了PPP内涵及外延,将其与BOT、TOT等相提并论,并且用来比较,比如清华大学出版社出版的《特许经营项目融资(BOT、PFI和PPP)》、[1]《BOT、PPP与ABS三种融资模式的比较探析》[2]等。事实上,PPP是一系列模式的总和,是一个集合概念,而非某一种单一的融资模式。

国内其他对水务行业PPP项目研究比较权威的有清华大学管理学院的王守清、柯永健,北京市基础建设投资公司的王灏等。

然而,在内涵及外延不清楚的情况下就去研究PPP,往往会造成一定程度的资源浪费,而从立法角度来看,针对PPP项目的立法体系比较混乱,很大程度上正是因为PPP项目中涉及的种种概念尚无公认的中文法律术语与之匹配。有殆于此,才会产生上文中提到的众多研究者对PPP项目的误读。对于法律术语的研究,国内目前多数是从翻译的角度提出的意见和建议,在国内外期刊上均有不少论著,大部分都不约而同地强调了其准确性、严肃性等特点,另外,术语的规范化和标准化是所有研究者不约而同达成的共识。国内多数的相关研究刊载在《中国翻译》等期刊上。

针对PPP定义的比较专业的研究,较为重要的有《PPP的定义和分类研究》,[3]但多数人都将目光集中于轨道交通方面,比如关于北京地铁4号线的论述就有数十篇之多。特别针对水务行业的分类论述则很少能够见到。

2 PPP的一般定义

给任何事物定义,均在于揭示其本质特征与本质属性,以便确定研究对象与研究范畴,这是确保研究工作有序、有效、正确开展的必须。尤其是在法律领域,“法律如果有大量的专门词汇,其则会更好,而不会更糟。”[4]

PPP是英文Public-Private Partnership的缩写,国内多数研究者将其翻译为“公私合作”或者“公私合营”,简而言之,是指公共部门与私人部门建立合作伙伴关系共同提供公共产品的合作及融资模式。它是国际上通用的表述“基础设施/公共产品/市政公用特许经营/民营化”的专业术语,其应用不止在于具体项目中,在相关立法中也普遍用此表述而不会产生歧义。

但事实上,PPP并不是一个确定性的边界清晰的概念,自从其诞生以来,PPP的概念及边界一直在发展当中。欧洲学者们普遍认为PPP是没有标准化定义的,如David·Hall及Robin de la Motte认为“关于PPP是没有明确定义的,私人部门这个词的发明是试图涵盖所有的私人企业形式。”德国学者Norbert Portz也曾写道:“想要总结PPP的具体涵义是几乎没有意义的,因为无法为其寻找到一个固定涵义,想要考证这几个模糊的英文的起源也是很难的,其具体涵义必须依托具体实例去分析”。

在香港,负责促成政府与私人部门合作的机构名为效率促进组,其对PPP的定义为“公营部门与私营机构合作”,并将其定义为:“一种由双方共同提供公共服务或进行计划项目的安排。在这种安排下,双方透过不同程度的参与和承担,各自发挥专长,收相辅相成之功效”。

美国的相关机构NCPPP(The National Council for Public-Private Partnerships)则没有用定义形式,而是使用“关于PPP你必须知道的10件事”来说明PPP的运作,并在第一条中将其表述为:“PPP是一种公共部门和私营机构为使项目的资源、风险和收益对双方都达到双赢而事先达成的合同安排”,并在第八条中特意将PPP在水务行业中的应用单列出来。

加拿大的CCCPP(The Canadian Council for Public-Private Partnerships)则说:“公共和私人部门通过恰当地分配资源、风险和收益,充分利用双方的专长,以更好地满足公众需要的一种项目合作模式”。

欧洲的PPP机构如EPPPC(European PPP Centre)和EPEC(European PPP Expertise Centre)则甚少提及定义问题(或者对其定义已经达成了不去探讨的共识),而着重在每年的报告中讨论PPP的现状。

而作为PPP类项目最早产生的国家之一,英国到现在却甚少使用PPP(虽然也会使用),而用PFI来称呼相应的项目及模式。PFI是英文Private finance initiative(私人融资激励)简称,在1982年由英国国会提出。但从本世纪初开始,PPP作为此类项目的总称在国际上得到公认之后,PFI通常被表述为“PPP的另一种说法”。

综上所述,尽管针对PPP的定义多种多样,但是作为一类模式的总称,PPP本身的存在是可以得到公认而没有异议的。但是到了国内,情况则大大的不同。

3 水务行业PPP的外延

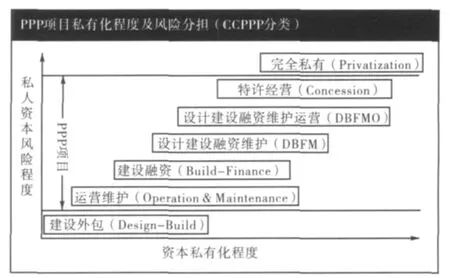

从语义学的角度看,外延一般指一个名词的应用范围,世界银行从资产所有权、经营权、投资关系、商业风险、合同期限等方面将PPP项目分为服务外包、管理外包、租赁、特许经营、BOT/BOO和剥离6种模式,[5]加拿大PPP项目研究咨询中心(CCPPP)则将PPP项目按照私人资本承担的风险而分为了大致5种(见图1)。

图1 CCPPP分类

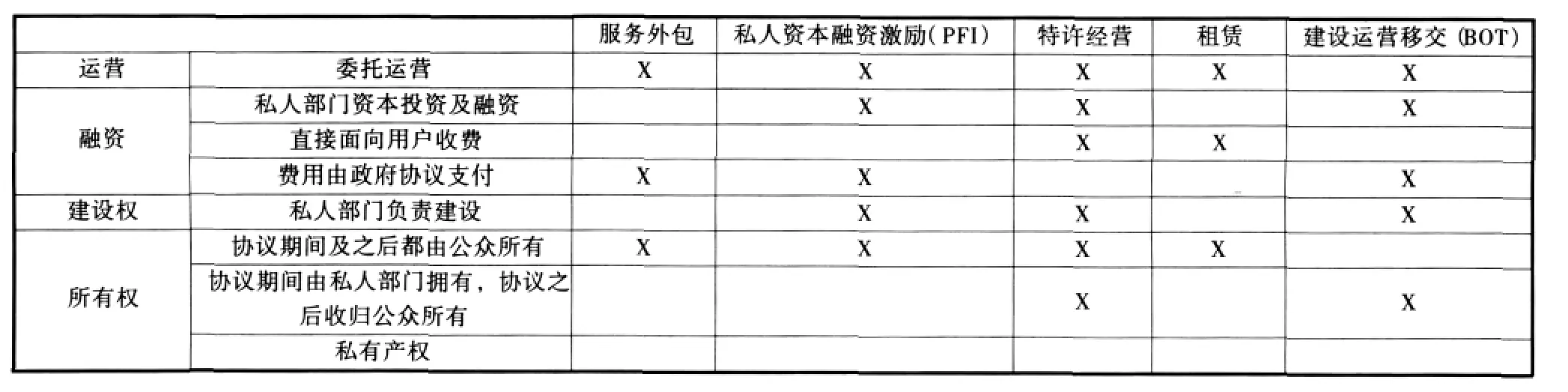

英国学者David Hall等人则根据运营、融资、建设、所有权4个关键词来表述PPP项目的各自不同的特点(见表1)。

表1 PPP项目的各自不同的特点

水务行业的PPP项目虽然符合PPP项目的大致分类和定义,但仍有一些与众不同的特点:

①实践表明中国的水务行业中很少存在“租赁”这种模式。首先因为我国特殊的政治经济体制,所有权很难界定,也很难保证;其次,水务项目往往不但是厂区,还有管网,由于管网的长度和跨度都比较可观,其建设年代也跨越了几十甚至数百年,产权所属往往很不清晰。因此,水务行业往往不会存在租赁的模式。

②PFI模式在我国很难得到有效推广。因为我国对水务行业监管比较混乱,金融市场也尚在快速发展时期,对于私人资本对水务行业各种服务的全面参与及融资活动都得不到保障,政策也尚未放开到如此程度,因此,短期内中国很难大规模开展真正的PFI活动。

③中国的水务项目基本都会有建设的部分。由于中国目前正处于高速发展时期,旧有的水务设施早已不能满足公众日益增长的需求,再加上金融危机之后国务院出台了扩大内需,提出了“四万亿”计划用于各地建设,因此在实践中,水务项目很少会不包含建设、升级改造、管网建设之类的计划。

④水务项目由于包含大量的管网及相关设施的建设,比起其他类的项目,在融资渠道上有更高的需求,又由于水价上调的诸多限制,水务项目往往需要依靠政府补贴才能达到预期的基本收益。

4 我国目前水务行业PPP的常用表述

尽管我国水务行业中开展PPP建设模式的历史可以追溯到14年前,但真正的行业起步,还要从20世纪初建设部开始鼓励行业市场化开始。但与世界其他国家的“项目未动,立法先行”比起来,中国采用的则是“先上试点项目”的“摸着石头过河”方式,在各地大举兴建各类水厂的同时,立法环节并没有完全跟上,甚至针对PPP这个术语的中文对应概念,都没有标准化的翻译,各种名称多达十余种。在立法领域,常用的有:

①“市政公用行业市场化”,如建设部2002年出台的《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》。

②“市政公用事业特许经营”,如建设部2004年发布的《市政公用事业特许经营管理办法》及2005年出台《关于加强市政公用事业监管的意见》。

③“基础设施特许经营”,如《北京市城市基础设施特许经营条例》。

④“市政公用设施特许经营”,如《天津市市政公用事业特许经营管理办法》、《山西省市政公用事业特许经营管理办法》、《杭州市市政公用事业特许经营条例》、《湖南省市政公用事业特许经营条例》。

⑤“市政基础设施”,如《云南省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标评标补充规定》。

⑥“政府投资项目”,如《乌鲁木齐市政府投资项目管理办法》。

在实践过程中,还有诸如“民营化改革”、“公共产品”、“公私合营”、“特许经营项目”等五花八门的表述方式。

由此可见,国内对于水务行业监管之问题,从名称的纷繁复杂即可见一斑。

5 水务PPP的标准化定名建议

在我国水务行业实践的过程中,首先要明确的一点是,由于中国政治经济体制的特殊性,许多PPP项目尤其是水务项目,其建设运营方都是国有企业。其中最知名的应属首创股份,是北京市国资委所属的特大型国有集团公司,其参与建设运营了数十个水务项目。从参与者的角度来说,首创股份和当地政府都是中国政府所有,但从项目实际来说,其本身从立项到建设运营都具有标准的PPP项目特征。因此可以说,PPP模式合作的水务项目中,“公”与“私”的划分不应该以是否由“国家”或“公众”所有为基准,而应该更多地考虑参与项目的一方,其目的是出于企业自身的盈利还是满足公众需求。从这个角度说,将PPP单纯地从字面翻译为“公私合作”在中国的水务行业中是不适合的,容易产生歧义的。

综上所述,得出以下结论:

①将PPP定名为“特许经营”是不恰当的。如同上文所述,“特许经营”只是PPP类项目中的一种应用范围比较广的模式,并不能完全代表PPP本身。

②单纯地用“基础设施建设或管理”表述也是不恰当的。因为在水务PPP项目的实践中,设施及外围建设,以及提供包括水厂的委托运营在内的各式服务与管理,是非常重要的两个部分,不能单纯地使用其中一个部分去代替两者,而除了建设及运营,在水务PPP实践中,还有很多比如管网建设与升级改造、水库及水站的建设、设备乃至水表的提供安装等等诸多方面,应该使用范围更大、涵义更广的词语才能尽可能地避免歧义。

③使用“政府投资项目”仍是不恰当的。因为政府许多时候并不参与直接投资,而且政府在水务PPP项目的实践中也充当着包括参与者和监管者在内的多重角色;在中国,政企不分的情况也俯拾皆是,用政府投资显然容易带来歧义。

④使用“民营化”亦是不恰当的。因为“民营化”这个词的外延中无可避免带有“私有化”的意味,而一来中国的政治经济体制不允许完全的水务项目私有化,二来完全的私有化也已经不在PPP项目的讨论范畴之中,因此使用这个词语是非常不恰当的。

⑤使用“公私合营”是容易带来歧义的。如同上文所述,由于中国政治经济体制的特殊化,“私”的涵义在这里容易产生争议,国有控股的水务企业在市场上非常活跃,用“公私合营”是很难避免歧义的,不符合法律术语的“准确性”要求。

⑥使用“公共产品”是不利于推广的。由于法律术语需要推广至全国各地,使用“公共产品”这种带有一定理论高度的词语是明显不利于推广的。

因此,笔者认为,水务ppp项目的总称定名为“水务公用行业市场化”是比较恰当且不容易带来歧义的。

当然,如何定名只是一家之言,如果可以,应该由国家尽快建立相应的标准化名称对照表与数据库,将水务行业纳入国家的规范化监管当中。■

[1]王守清,柯永健.特许经营项目融资(BO T、PFI和 PPP)[M].北京:清华大学出版社,2008.

[2]蔡宇飞.BO T、PPP与A BS三种融资模式的比较探析[J].企业导报,2010(1):166-167.

[3]王灏.ppp的定义和分类研究[J].都市快轨交通,2004(5):23-27.

[4]戴维.M.沃克.牛津法律大辞典[M].北京:法律出版社,2003:651-652.

[5]刘葭.城市水业PPP项目的风险分担研究[J].中国环保产业,2010(5):35-38.