DX旋挖挤扩灌注桩群桩数值分析研究

2012-08-17张德华北京交通大学土木建筑工程学院北京100044

万 飞,张德华(北京交通大学土木建筑工程学院,北京 100044)

1 前言

桩在实际工程中的应用,常以群桩的形式出现,即在一个基础(或墩基)下至少有两根或三根桩,甚至有更多的桩。在桩的顶部有承台,上部荷载通过承台分配给各桩的桩顶及与承台底相接触的土。桩顶荷载又传递到桩侧的土和桩端的土。因此承台—群桩—土形成一个相互影响和共同作用的体系,使群桩的工作性状较之单桩更为复杂。

目前,国内学者虽然已经对DX单桩进行了大量研究[1~7],但针对DX群桩的研究仍为空白。在原型群桩上进行载荷试验是很不经济的。通过原型群桩试验来研究其工作性状往往是不现实的。主要是通过缩小比例尺的模型试验及理论分析来研究群桩的传递和破坏机理。然而模型试验的影响因素复杂,试验条件无法精确控制,还难以揭示DX群桩的承载力机理。运用数值方法可以快速、方便地进行应力变形分析,对DX群桩的承载力机理进行研究。

为能了解DX群桩的承载性状和桩周土体的受力机理,笔者采用数值模拟手段,对DX群桩进行模拟,分析群桩的基桩受力情况,研究桩间距和承力盘布置方式对DX群桩承载力和沉降的影响。

2 计算模型及参数

1)单元及其网格的生成。模型为6桩2盘群桩,桩长20 m,桩径1 m,承力盘半径2 m,盘高1 m,于桩身8 m和16 m处各设置一道承力盘,桩间距为3倍桩径,其中自左上角基桩编号为1号桩,相邻中间桩编号为2号桩,依次编号。为了减小边界效应的影响,建模时按承台相应方向尺寸的3倍选取计算范围,深度方向按应力影响深度为1.7倍桩长。模型如图1所示。

2)本构模型和材料性质。计算采用三维有限差分软件FLAC3D,土体选用Mohr-Coulomb模型,桩体选用各向同性线弹性elastic模型,桩与桩周土设置无厚度的Goodman接触面单元模拟桩土之间的滑裂。具体参数见表1。

图1 群桩模型(单位:cm)Fig.1 Pile group model(unit:cm)

表1 材料参数Table 1 Parameters of the material

加载仅仅模拟竖向加载,没有考虑组合加载。加载等级参照实际工程中测桩试验的规定确定,而最大荷载根据计算极限承载力的经验公式估算。竖向加载分10次等级加载,群桩基础模型加载第一级为6180 kN,第十级为61800 kN,加载直至破坏。

3 计算结果分析

3.1 DX群桩承受竖向荷载时的受力性状和地基土的变形情况

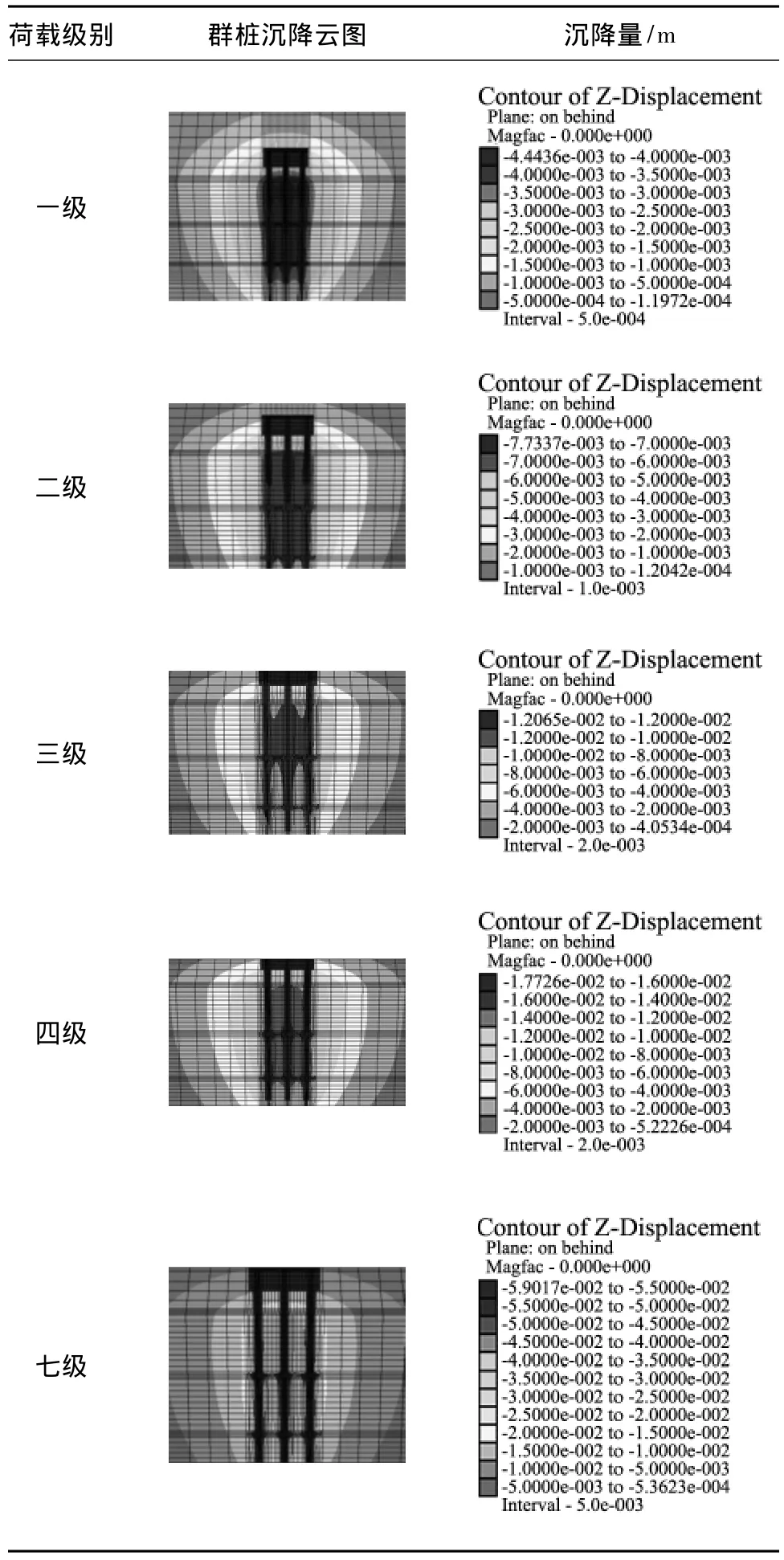

由表2可以看出:

1)第一级加载时,桩顶平均位移为4.4 mm,桩上部土体位移最大,与桩身位移相等,此时桩与桩周土体未出现相对位移,侧摩阻力起主要控制作用,且由于外侧边桩侧摩阻力引起的附加应力在桩中间处进行叠加,桩间土体位移大于桩外侧土体位移。

2)第二级加载后,桩顶位移为7.7 mm,桩周土体仍然与桩共同位移,但不同于一级加载的是,桩间土体受到应力叠加位移增大的区域减小了,仅局限在桩身周围。

3)第三级加载后,桩顶位移为12 mm,此时第一级承力盘已经发挥承载力,承力盘下的土体受到承力盘的压力而位移增大。

4)第四级加载后,桩顶位移为17 mm,此时第二级承力盘的承载力也开始发挥,第二级承力盘下的土体沉降增大。

5)综合第五、六、七级加载位移云图,桩顶位移为26~59 mm,在此过程中,可以看到土体位移最明显的变化特征是,桩下部土体位移逐渐增大,桩上部土体位移变化不大,此现象原因是侧摩阻力已经达到极限状态,桩身与桩周土体产生相对位移,且承力盘上盘面与土体脱离,在空腔区出现临空面,而盘阻在不断增大,致使承力盘下部土体受压位移增大,导致了这种下部土体位移大于上部土体位移的情况。

表2 桩土位移云图Table 2 Pile-soil displacement cloud

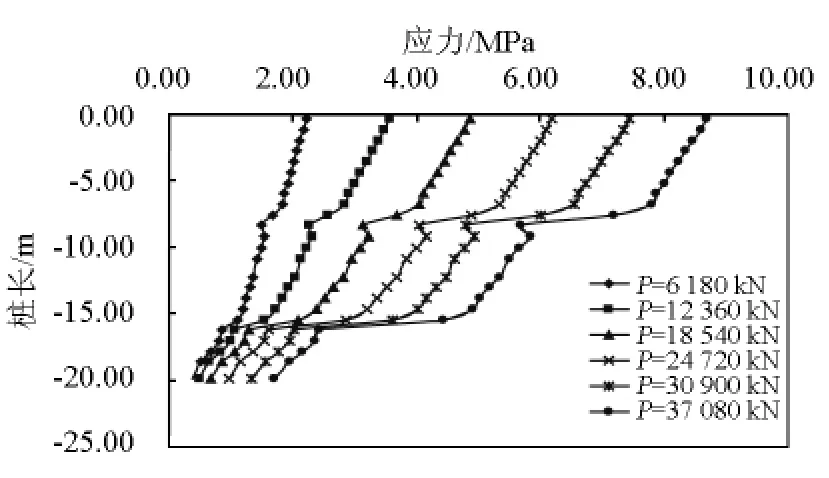

3.2 承受各级竖向荷载时桩身应力传递特性

桩身应力传递特性是桩承载性状的综合反映,它既能表现侧摩阻力的发挥性状,也能反映端阻力的发挥特性。图2、图3分别为3D(D为盘径)桩间距群桩在各级荷载作用下的桩身应力计算曲线,从图中可以看出:

1)在较小荷载时,承力盘以外桩身应力随着桩顶荷载的增大而增大,应力曲线斜率变小,说明此段桩身侧摩阻力增大。在承力盘标高位置,应力曲线有突变出现,说明承力盘发挥承载力使桩身应力减小。

2)桩顶荷载较大时,随着桩顶荷载的增大,此段曲线斜率没有变化,说明侧摩阻力已经发挥到极限承载力。而在承力盘标高处的曲线斜率在继续减小,说明随着荷载的增大,上部侧摩阻力发挥到极限后,主要由承力盘承担荷载,承力盘是DX群桩的主要承载构件。

图2 1号桩桩身应力图Fig.2 Stress of pile 1

图3 2号桩桩身应力图Fig.3 Stress of pile 2

3.3 桩间距对群桩Q-s曲线的影响

选取3种桩间距进行研究,其几何参数见表3。

表3 设计参数Table 3 Parameters of design

各桩间距群桩的Q-s曲线如图4所示。按《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008取沉降40 mm时为群桩的极限承载力,用内插值的方法可以得到3D、4D、6D(D为盘径)桩间距群桩极限承载力分别为37451、38442、33802 kN。比较可知4D桩间距布置时极限承载力最大,3D桩间距布置时其次,最小为6D桩间距布置。可以看出,当桩间距超过一定值时,群桩的极限承载力会随桩间距的增大而减小。

图4 各桩间距群桩Q-s曲线Fig.4 Q -s curves of pile group with different pile space

3.4 桩间距对基桩Q-s曲线的影响

不同桩间距布置的基桩Q-s曲线见图5。由图5可以看出,相同承台厚度的情况下,在3D、6D间距布置时,各基桩的Q-s曲线基本重合,说明沉降均匀。4D间距布置时,各基桩的Q-s曲线不重合,其中3号桩和6号桩沉降偏大,即右侧角桩沉降大,存在沉降差,沉降不均匀。由此说明DX群桩在3D、6D桩间距布置时,沉降更均匀,不会出现沉降差。

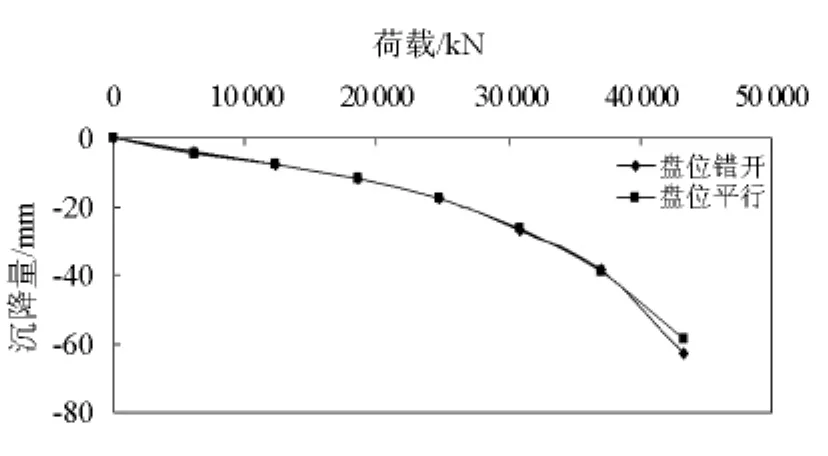

3.5 承力盘布置对群桩Q-s曲线的影响

研究选取的桩数均为6根,桩长均为20 m,桩径均为1 m,盘径均为2 m,桩距为3D,承台均为高承台,承力盘有错开布置和平行布置两种。其中错开布置群桩的基桩桩型有两种:承力盘标高为-8、-16 m和承力盘标高为-8.5、-16.5 m。平行布置群桩的基桩桩型承力盘标高均为-8、-16 m。模型见图6。

用内插值的方法得到承力盘错开和承力盘平行群桩的极限承载力分别为37445、37451 kN,Q-s曲线见图7。即在桩间距相同、承台相同的情况下,承力盘平行布置的承载力略大于承力盘错开布置,但差距微小。

3.6 DX群桩与直桩群桩极限承载力比较

研究选取的直桩群桩桩数为8根,桩长均为20 m,桩径均为1 m,桩距为3D,承台为高承台。DX群桩桩数为6根,桩长为20 m,桩径为1 m,盘径为2 m,桩距为3D,承台为高承台。计算结果见图8。

图5 各桩间距群桩的基桩Q-s曲线Fig.5 Q -s curves of the piles of pile group with different pile space

图6 群桩网格模型Fig.6 Grid model of pile group

图7 承力盘错开与承力盘平行群桩Q-s曲线Fig.7 Q -s curves of pile group with plate staggered arrangement and plate parallel arrangement

图8 直桩群桩与DX群桩Q-s曲线Fig.8 Q -s curves of straight pile group and DX pile group

由图8可以看出:

1)DX群桩的Q-s曲线是缓变型,直桩群桩的Q-s曲线是陡降型。在荷载小于24720 kN时,直桩群桩与DX群桩在相同荷载下沉降量差别不大,直桩群桩沉降控制能力略优于DX群桩。当荷载大于24720 kN时直桩群桩的Q-s曲线出现拐点,突然增大,说明此时直桩群桩已经无法控制沉降,失去了承载力。而此时DX群桩Q-s曲线仍然缓慢变化,由此可以说明DX群桩的沉降控制能力优于直桩群桩。

2)用内插值的方法可以得到直桩群桩和DX群桩的极限承载力分别为28527、36463 kN,即在相同桩间距、相同承台情况下,DX群桩的极限承载力为直桩群桩极限承载力的1.27倍。

4 结语

1)考虑群桩的承载力和沉降控制能力,3D和4D桩间距布置的承载力相接近且最大,但3D桩间距的DX群桩沉降更均匀,所以DX群桩的最佳桩形布置为3D桩间距。

2)DX群桩的桩间土体沉降大于桩周外侧土体的沉降,并且随着荷载的增大,由于侧摩阻力达到极限值,并且承力盘承载力的增加,桩间土体的沉降由承力盘标高上方的土体沉降控制,转变为以承力盘下方的土体沉降为控制要素,承力盘下方土体的沉降值大于承力盘上方土体的沉降值,致使盘腔上部出现临空面。

3)桩身应力曲线在承力盘部位出现陡降,说明承力盘起了很大的承载作用,并且侧摩阻力达到极限值后,承力盘承载力更是起了控制作用,继续发挥承载力,大约能占到整个桩基承载力的50%左右,因此DX群桩的Q-s曲线呈缓变状发展,不会出现直桩Q-s曲线的陡降现象。

4)在相同地层内,承力盘错开布置的DX群桩的承载力略小于承力盘平行布置的DX群桩,且差距微小。总体来说,在同一地层内,承力盘的布置方式对DX群桩的承载力影响不大。

5)6根桩的DX群桩的极限承载力大于8根桩的直桩群桩的极限承载力,大概是直桩群桩的极限承载力的1.27倍。在相同荷载下,6根桩的DX群桩的沉降量小于8根桩的直桩群桩,因此以沉降为主要控制要素的工程中,采用DX群桩可以有效地控制沉降,并且可以消减桩数,极大地节省了工程成本。

[1]常林润.挤扩多支盘灌注桩(DX桩)在工程中的应用[J].建筑技术开发,2003,30(1):3l-32.

[2]乔京生,邓永红,黄 浩.竖向荷载作用下群桩效应的数值模拟研究[J].唐山学院学报,2007(3):72 -74.

[3]吴 鹏.超大群桩基础竖向承载性能及设计理论研究[D].南京:东南大学,2006.

[4]蒋建平,高广运,汪明武.基于试验的群桩基础承载性状研究[J].探矿工程,2004(6):1 -5.

[5]徐 斌,王大通,高大钊.群桩沉降验算中接触单元模型应用的若干问题[J].同济大学学报,1998,26(2):149 -152.

[6]胡汉兵,余祖明,杨升威.竖向荷载下群桩承载特性的弹塑性分析[J].长江科学院院报,2001,18(1):4l-44.

[7]王幼青,张克绪,朱腾明.桩—承台—地基土相互作用试验研究[J].哈尔滨建筑大学学报,1998(2):31-37.