歌垣から見られる日本古代の婚恋観

2012-08-16李慧

李 慧

(云南大学旅游文化学院 云南 丽江 674100)

1 歌垣の担った社会的役割について

日本では8 世紀頃に成立した 『古事記』、『日本書紀』、『万葉集』、『風土記』に歌垣の記事があり、そこには男女が結婚や恋愛を目的にお互いに歌を掛け合うことが記載されている。

歌垣とは古代、男女が山や市などで集まり、飲食や舞踏をしたり掛け合いで歌を歌ったりしたもので、求婚の場の一つでもあった。 後にその歌垣が宮廷など貴族に取り入れられて一種の風流遊芸となった (日本大辞典刊行会1973:612)。

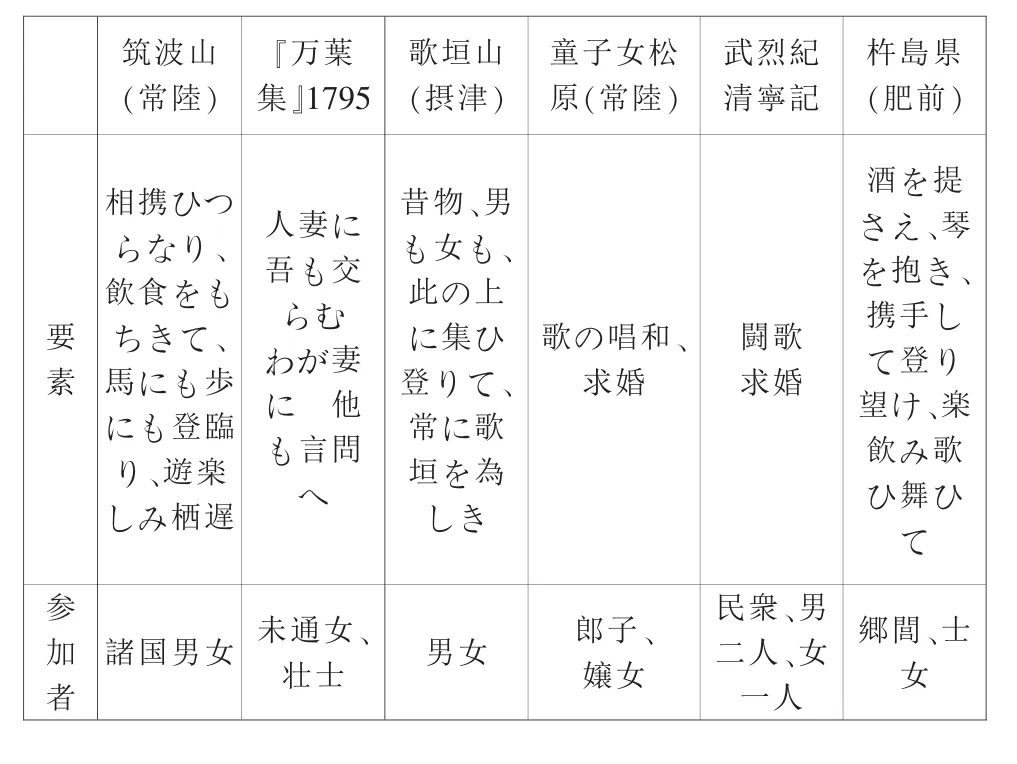

日本の古典文学や民俗文化の研究にとって、歌垣研究は欠かせないものである。 本稿において、本質的なところ、人々は一体何をしに歌垣にやって来たのか、つまり歌垣という行事の意義についてはどうだろうかについて考えてみよう。 まず、日本古代の歌垣の要素と参加者のを見てみよう。

表:日本の歌垣の要素と参加者

歌は歌なので、現実の恋愛とは違う。 ただ、歌垣という空間が恋愛をする空間であるということは確かである。 つまり歌垣は恋愛のできる場所であるということである。 問題は、「そこ」で歌うことの意味なのである。

まず、歌は何より恋愛へのきっかけになっている。ということはいえるはずである。 そして歌うことによって恋愛感情が高まってくることだとも当然考えられる。 歌は歌の上での恋愛を楽しむということを目的にして始まるであろう。 むろん、結婚という現実的な動機はその掛け合いの重要な論理を構成する。 しかし、あるのは、愛情を確認し、歌い手同士の恋愛関係を理想のものにしようとする歌と、他者である相手の素性やその心を絶えず探り、相手との距離を一定に保とうとする歌とが、それぞれ交互に繰り返されたり、両方の働きを抱えて歌が延々と繰り返されるというのである。 だから終わる時はなんとなく終わるのである。

次に、歌垣の場は非日常的な空間であるにしろ、歌を歌うことが彼らを日常生活から解放しているようには見えない。 むしろ、歌うことは、彼らの現実の社会生活と恋愛幻想の抱える理想的な男女の関係との「あいだ」に、彼らを据えることであり、彼らを恋愛の興奮の中に昇華させる一方で、冷静に相手を観察するように自身を抑制の働く存在にもするのである。

『常陸国風土記』筑波郡の「筑波嶺の会」の歌垣も、「筑波峯の会に娉の財を得ざれば、児女とせずといへり」などとあるように、男女が結婚という現実的動機を潜ませて歌を掛け合っていたであろう。 そして、少なくとも、「結婚相手」を得ようという現実的課題を優先させるものである。

2 歌垣から見られる日本古代の婚恋観

恋愛は人間社会における自然規則であるが、禁忌でもある(昔のこと)。 だからその禁忌が解除される歌垣での恋愛が可能になる、ということも分かるようになった。 歌は声で歌われるからである。 二人だけでの恋歌を歌っても、その声は社会に聞こえるものである。 筑波山の歌でいい、市での歌でいい、 声は歌垣の場を越えて社会に浸透する。歌垣での歌(声)はその歌う二人以外に聞こえるということであり、 社会の中で人々に共有されるということである。

歌垣による歌の掛け合いは、二人だけの完結した世界を構成しない、 これは何より大事なことであると思われる。 というのも、恋愛は、社会の中では禁忌であるが、それは歌垣の場で、歌で表現される限りでは、社会はその禁忌を許容する。 つまり、公の場で歌われる恋の歌というのは、結局のところ、 制度の側に認められる安全な歌なので、社会的な了解を得られるということである。 歌垣は、社会規則と自然規則の調和という存在だと言える。

社会对性的歧视是有原因的。 这原因就在于性威胁着社会结构的完整。 而社会结构的延续,还得靠两性关系里所得来的生育①(費孝通 1998:140)。

社会は男女が結婚へ至ることを期待する。 つまり、結婚は子を生産すると言う意味で極めて社会的なものなのであるが、恋愛というプロセスは社会にとって諸刃の剣である。 恋愛は男女を結びつけるが、これも男女が社会から離脱してしまう危険を孕む。 しかし、歌の恋愛が歌垣に存在していれば、 その危険性はかなり防ぐことができよう。歌うことで、男女は公共的な世界に開かれてしまうからである。 公共的な世界は男女の恋愛を非日常的なものとして括弧にくくる形で許容する。 そうすることで、恋愛は許容しながら恋愛の過剰さを融和し得るのである。

歌垣は、男女を歌垣の場に閉じ込めると同時に歌垣の場から社会へと開いてしまう。 言わば、婚姻と恋愛、またその伝承の薫りを染み込ませることに、歌垣の担う社会的機能がある、というのである。

定期的に行われる歌垣になってこそ、古代日本の民間の人々は突然、普段の狭い地界から、静かな村から、独りの生活から一同に集会の場に立ち会った。 この歌垣の集会は彼らの理想と関わっている伝統よりの聖なる性質も備えている。 彼らは閉鎖された状態から脱して自分の連盟のために祝い、 これはどの共同体においても大切な保障である。 それは、若い世代を公共生活と恋愛生活に導くというのである。 しかし、普段の日常生活において、歌垣の場合で使われている適当な表し方を求めるのは難しい。 彼らの気持ちを最大限に表現するように、他に何かの表し方が必要なのである。 それで、それは詩的言葉、即ち、歌である。

歌垣の存在を支える要因の诠索はともかく、この場合とても同様に理解できる点もあるように思う。

3 終わりに

歌垣の時代においての日本人が、すでに恋愛(性愛)と社会のつながりに対した認識は極めて明晰だといえるであろう。 なぜなら、婚姻と性とは直接に共同体の安定と伝承という大切なこととつながっている重要な要素である。しかし、その中に、矛盾と衝突も無視できないほど厳しい。一方、そのような状況に向かっていた日本人は自ら特有の恋愛観と結婚観を成立させた。 それは婚姻と恋愛の社会の安定と発展においての重大さを認める。 それで統一された社会規則の下で、個々の恋愛という天性にも充分気を配って、和らげる行為をとっていた。 これにより、古代日本人の生存知恵も良く示している。 それに、歌垣の存在はその中の一つとはいうまでもないであろう。

[1]青木和夫·稲岡耕二·笹山晴生·白藤禮幸(校注).続日本紀[M].東京:岩波書店,1995.

[2]秋本吉郎(校注).風土記[M].東京:岩波書店,1982.

[3]荻原浅男·鴻巣隼雄(校注·訳).『古事記 上代歌謡』[M].東京:小学館,1983.

[4]工藤隆.声の古代――古層の歌の現場から[M].東京:武蔵野書院,2001.

[5]坂本太郎·家永三郎·井上光貞·大野 晋(校注).日本書紀[M].東京:岩波書店,1981.

[6]高木市之助·五味智英·大野 晋(校注).万葉集[M].東京:岩波書店,1979.

[7]日本大辞典刊行会,編集.日本国語大辞典[M].東京:小学館,1973.中国語の書籍(著作者のピンインの順による、以下同)

[8]辰已正明.万叶集与中国文学[M].石观海,译.武汉:武汉出版社,1997.

[9]費孝通.生育制度[M].北京:北京大学出版社,1998.

[10]张正军.文化寻根:日本学者之中国云南少数民族文化研究[M].上海:上海交通大学出版社,2009.

注释:

①社会が恋愛(性)を違った目で見て来たのは、恋愛(性)は社会の完全さと安定を脅かすという存在である.しかし、社会の続くことがほかでなく、 この両性関係により生育に頼らなければならない.