四川盆地燕山期古构造发展及对油气的影响

2012-07-31刘树根韩克猷米色子哈代寒松

孙 玮 刘树根 韩克猷 米色子哈 代寒松 孙 东

(1.油气藏地质及开发工程国家重点实验室(成都理工大学),成都610059;2.中国石油西南油气地质开发研究院,成都610051;3.中国石油勘探开发研究院西北分院,兰州730020)

四川盆地的燕山运动介于印支运动与喜马拉雅运动之间,以往并不被重视,其主要的原因有:

a.盆地中侏罗统和白垩系广泛暴露,侏罗系出露的地区大部分没有见顶,厚度不全;白垩系分布的地区,则由于侏罗系埋藏较深,钻探工程很少。因此,侏罗系的厚度和变化情况不清楚,白垩系也多是残厚,给研究燕山期的古构造发展带来很大的困难。

b.燕山运动在四川盆地只是升降运动,没有发生大规模的褶皱运动,侏罗、白垩系大部分是红色陆相地层,只被认为是四川盆地区域性的盖层,没有认真研究该期的古构造发展。

c.后期喜马拉雅运动褶皱强烈,对燕山期的古构造改造较大,因此恢复古构造较为困难。

随着近年来钻探工作的扩展,上三叠统须家河组含煤地层的镜煤反射率资料的积累和对盆地古地温和古地温梯度的研究,以及裂变径迹资料的增多[1-3],使得重建盆地陆相地层的最大沉积厚度成为可能,从而为恢复盆地燕山运动的古构造情况提供了条件,进而分析上三叠统含油气条件的影响,为寻找陆相地层,特别是须家河组油气田提供资料。

1 燕山期古构造发展

燕山运动非常重要的方面是白垩系的分布。白垩系在盆地中残存不一,要全面了解在原始状态的分布是有难度的。为了解决这个问题,采用了Ro、古地温和埋深的关系,据此重建地层最大厚度。

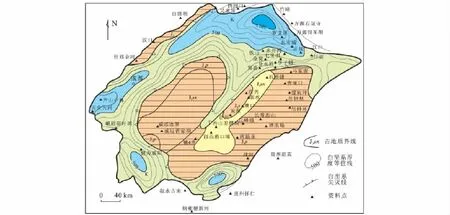

图1 四川盆地燕山期古地质图及白垩系厚度分布Fig.1 Paleogeologic map and the thickness distribution of Cretaceous in Yanshan period,Sichuan Basin

白垩系主要分布在盆地的周边地区以及华蓥山的西麓,川中和川东的广大地区没有白垩系沉积(图1)。川中和川东为古隆起,因而白垩系沉积厚度很薄或没有接受沉积。华蓥山在该时期已具雏形,核部出露最老的地层为中侏罗统沙溪庙组,其东地层较缓,西翼为陡带与广安箕状拗陷相接;威远-南充北东向川中隆起,最高点在威远南的观音场地区,出露地层也是沙溪庙组,它是一个短轴形的大型隆起。白垩系分布在2个隆起的北西以及营山-广安等拗陷中,最厚的地区在川北、通江、南江、巴中地区,沉积厚度>800m。从白垩系的岩石性质看,其物源主要来自龙门山区,有2个大的冲积扇,一是川西北的剑门关砾岩,二是灌口砾岩,向盆地相变为红色泥岩和灰绿、灰色砂岩或红色砂岩,泥岩中夹石膏层。

1.1 早侏罗世古构造情况

四川盆地进入燕山期时古构造较印支期有很大的变化和不同,虽然早侏罗世的沉积厚度不大(120~800m),表现出的构造也是很平缓的,但可以宏观地看出有以下特点:一是印支期长期继承发展的泸州-华蓥山隆起已不再继续上升,二是威远-广安一带形成一个大型的鼻状隆起。只有川西的成都-雅安地区仍为拗陷。从宏观上看,广元-重庆(嘉陵江)的东北地区是以拗陷为主;其西南面的广大地区是沉积很薄的地区,厚度<500m。

1.2 中侏罗世古构造

该时期继承早侏罗世的古构造,川北地区包括了苍溪、通江等地区和川鄂及三峡地区,为一巨大的中侏罗世的拗陷,川中地区构造极平缓。川西乐山、洪雅、成都地区有一平缓古隆起,向北在成都北面的磨盘山以鞍部和江油、绵阳古鼻状隆起相接。龙泉山以西是一个隆起带。其西是大邑拗陷,最低点为-1 480m。另外一点是此时在川西南的峨眉、马边、珙县也有拗陷存在的可能,它可以向东经南川、石柱与大巴山前缘拗陷相通。这时除龙门山北段前山带之外,四川盆地四面的拗陷已初见端倪,给盆地的定型打下了基础。

1.3 侏罗纪末白垩纪初的古构造概况

侏罗纪末,四川盆地再次上升为陆地,侏罗系遭受剥蚀,这次运动即燕山运动。在四川盆地的西缘龙门山地区,该运动较为强烈[4,5]。在四川盆地内部主要表现为一次上升运动,而在盆地以东的湘、鄂西却是一次强烈的褶皱运动,盆地东界齐岳山及其以东形成以北东向为主的隔槽式褶皱带[6,7],白垩系不整合在三叠-寒武系之上,可以说此时盆地的东南边界已确定下来。

盆地内部以上升为主且隆起的幅度和范围很大,从图1中可以看到,此时较晚侏罗世初构造发育得更完整,隆起幅度加大,拗陷变得更深,而且都为圈闭构造。原在中侏罗世出现的川西南宜宾地区的鼻状突起,此时形成以自贡为中心的北东向古圈闭,其长轴150km,短轴80km,闭合度达1.2km,圈闭面积约8.5×104km2;泸州古隆起已完全消失,成为向东南倾的单斜。川西的构造改变不大,只是有所偏移,隆起的幅度加大,如江油-成都-乐山古隆起带依然存在,乐山古圈闭的闭合度达到600m,有变化的是在龙泉山构造的东侧出现了梓潼-资阳箕状拗陷,龙泉山构造处在箕状拗陷与江油-成都-乐山古隆起的陡坡带上。这一特点给后来龙泉山构造的形成打下了基础。从宏观上看,该期的古构造特征仍然是盆地西南为隆起区,而东北部为凹陷区。这是侏罗纪时期的基本构造格局(图1)。

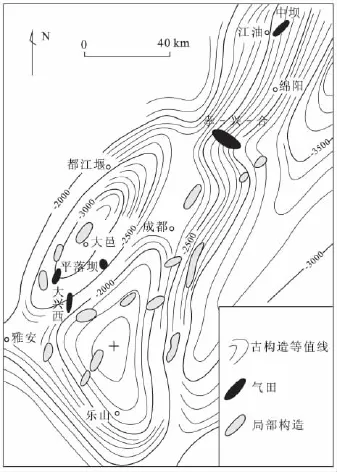

1.4 喜马拉雅运动前上三叠统顶面古构造

燕山运动之后,盆地中环中央隆起带沉积了白垩系,在川西还局部沉积了第三系,此时整个盆地面临喜马拉雅造山运动使全盆地地层全面褶皱的到来。此刻的上三叠统顶面的古构造面貌反映了当时的古构造特征,当时有3个大型的古隆起和3个拗陷(表1,图2)。

3个古隆起分别是龙门山山前古隆起、川中古隆起、华蓥山古隆起。龙门山山前古隆起主要位于大邑-绵阳一线以西,而川中古隆起和华蓥山古隆起则大体连在一起,主要高点位于威远南和合川,面积广阔。

3个古拗陷即川西拗陷、川北拗陷、川鄂拗陷。这3拗陷连在一起形成了以川中、川东南隆起为中心的西、北、东半环状的拗陷,这是燕山运动最后一幕的构造轮廓。

2 燕山运动对油气的影响

对四川盆地而言,侏罗纪末的燕山运动是一次重要的构造运动,它对盆地、构造格局的形成和区块划分,以至油气的运移都具有重要的作用,特别是对上三叠统油气藏的形成条件以及红层次生油气藏的形成都具有很大的影响。

表1 喜马拉雅运动前上三叠统顶面构造特征Table 1 Characteristics of the top structure of Upper Triassic before Himalayan movement

图2 喜马拉雅运动前(古近纪前)上三叠统顶面构造图Fig.2 The structural map of the top surface of Upper Triassic before Himalayan movement

燕山期的古构造发展最突出特点是川中古隆起的形成,它对油气藏的形成和分布是至关重要的。众所周知,四川盆地陆相地层所产的油气是优质能源,特别是天然气是不含硫化氢的。因此成为目前找油气的目的层之一,特别是上三叠统须家河组已成为主要勘探目标。但对于须家河组成藏条件的认识不够统一,也不够深刻,有关其成藏原因的观点众多[8-12],本文仅就古构造对油气的影响加以讨论。

2.1 燕山运动形成的川中古隆起对须家河组的油、气分布的控制和影响

川中古隆起是一个面积达25 000km2的大型隆起,而龙门山山前古隆起是一个北东向狭长的隆起。从勘探产油气的现状看,在古隆起区特别是隆起的高部位往往产原油和轻质油,如威远的盐井中产原油、安岳地区产轻质油、磨溪气田产气和轻质油,中坝气田也产轻质油,大邑火井产原油等。拗陷中只产气没有油,如大兴西、老关庙、拓坝场、九龙山、广安、八角场气田等。

古隆起上须家河组主要储层的孔隙度高,而拗陷中孔隙度低,例如:川中古隆起高部位威远地区孔隙度10%~7.5%,外围则为7.5%~5%;龙门山山前隆起带,例如中坝地区的孔隙度为6%,一般在5%以上;而拗陷中孔隙低,一般为3%~5%,低者仅有2%(图3)。这种现象有2种可能性:

a.由于古隆起上覆地层薄,上三叠统须家河组的生烃岩的演化程度低,仍然保存有原油或轻质油,须家河组储层也由于上覆地层薄,压实程度低而孔隙度稍高;而拗陷中则相反,烃源岩演化程度高,油已裂解为气,储层被压实程度高,孔隙度低。

b.油气在早期有运移,特别是在中侏罗世末期,须家河组烃源岩和其下的马鞍塘组烃源岩进入成油期[13],生成的油气向古隆起运移,当时的储层尚未全部致密化,孔隙度在10%以上,具备运移的条件,油气在古隆起上有所富集,由于之后古隆起的继承性发展使油得以保存,形成高部有油的现象。

从以上情况看,在须家河组的勘探还是考虑隆起为好,在隆起的范围选择有好的构造进行钻探,成功的希望比较大。目前已在川中古隆起的东南缘合川地区须家河组取得突破,探明储量>108m3。

2.2 燕山运动对陆相红层次生气藏的影响

图3 燕山期古地质图与T3x储层孔隙度、产油、气产关系Fig.3 Relationship between the porosity and oil/gas production of T3xreservoir and the paleogeologic map of Yanshan period

目前在川西发现的次生气田和气藏,给川西地区的勘探开拓了新的领域,如:新场气田,不仅沙溪庙组有气层,遂宁组、蓬莱镇组也有气层;白马气田气层为蓬莱镇组砂岩;平落坝气田,除主力产层为须家河组的须二段产气,千佛岩组和沙溪庙组也有工业气流。除此之外,在以往钻探中各构造在红层中具有很好的气显示,并有工业价值的天然气流,例如:中坝在千佛岩组普遍有低产气流,大兴场构造3井千佛岩组产气1.55m3/d,浅1井在J1q-J2s产气10.7×103m3/d;白马关构造白参井J1q-J2s产气3×103m3/d;三苏场构造2井是1971钻的井,井深3 003.57m,完井层位是下侏罗统千佛岩组(J1q),到1972年10月21日井口被憋爆之后可以间断喷气。据此可以说明,川西的红层含气是普遍的,是次生气田的有利区。

新构造运动较为活跃,红色地层中形成气藏需要的是油气有向上运聚的条件,当喜马拉雅运动形成现今构造之后,油气在红层有孔隙条件的储层中富集成藏。川西龙泉山和龙门山是经常发生天然地震的构造带,其中特别是龙泉山地区,如双流籍田、仁寿、蒲江乃至成都以北的磨盘山构造都发生过浅部低级别、低烈度的地震,有记载的地震不少于60次,一般在3~4级,震源深度在5 km左右。这表明现今地壳表层还不稳定,不平衡,地震结果不产生断层也要产生裂缝,这就为油气上窜创造了条件。

2.3 燕山运动对川西T3x气藏的影响

据图4,川西地区是须家河组生烃条件最好的地区。生烃的黑色泥页岩厚度大,例如生油岩的厚度,江油中坝为640m,玉泉为1 045m,龙泉山为576m,盐井沟为1 339m,大兴场为494m,汉旺场为367m:生烃能力是很强的,所以认为烃源充足。

川西地区在雅安以东的大兴场(熊坡)构造有一大型的古隆起,闭合度130m,面积约6 500 km2,向北倾没在成都市以南,在成都-磨盘山地区成为一鞍,再向北与江油隆起相连,成为江油-成都-蒲江隆起带,西邻大邑拗陷,东为川中斜坡。此时T3x顶埋深1.1~1.4km,生烃岩刚进入生烃门限。发展到白垩纪前,构造幅度加大,蒲江高点向东南偏移至乐山,成为乐山古圈闭,闭合度>400m,面积约1 120km2,向北变化不大,形成江油-成都-乐山古隆起带,西邻大邑拗陷位置未变,但幅度加大,T3x顶埋深1.6~3.4km。川西古隆起可以捕获拗陷中来的油气,为之后气藏的形成打下了基础。目前在大邑地区已有所突破。

图4 川西白垩纪初T3x顶面结构与气田关系Fig.4 The relationship between the gas fields and the top structure of T3xin the early of Cretaceous of West Sichuan

3 结论

四川盆地燕山运动形成了三隆三坳的构造格局,即龙门山山前古隆起、川中古隆起、华蓥山古隆起和川西拗陷、川北拗陷、川鄂拗陷,3个拗陷连在一起形成了以川中、川东南隆起为中心的西、北、东半环状的拗陷的围绕。

四川盆地燕山运动对于油气主要有3个重要影响,即:燕山期形成的古隆起有利于油气的富集,现已发现广安和合川须家河组气藏,相邻构造也具有良好的油气勘探潜力;燕山运动对于四川盆地陆相红层次生气藏的形成有重要的影响;川西地区是次生气藏形成的有利区。现已发现的构造都可能形成次生气藏,有利的构造有:仁寿、大兴场、磨盘山、龙泉山西翼断层下盘、苏码头、三苏场、龙泉山北端徐家坝等等,在这些构造带都可能找到次生气藏。

[1]王一刚,余晓锋,杨雨,等.流体包裹体在建立四川盆地古地温剖面研究中的应用[J].地球科学:中国地质大学学报,1998,23(3):285-288.

[2]朱传庆,徐明,单竞男,等.利用古温标恢复四川盆地主要构造运动时期的剥蚀量[J].中国地质,2009,36(6):1268-1277.

[3]邓宾,刘树根,刘顺,等.四川盆地地表剥蚀量恢复及其意义[J].成都理工大学学报:自然科学版,2009,36(6):675-686.

[4]刘树根,徐国盛,李巨初,等.龙门山造山带-川西前陆盆地系统的成山成盆成藏动力学[J].成都理工大学学报:自然科学版,2003,30(6):559-567.

[5]赵孟军,宋岩,柳少波,等.中国中西部前陆盆地成藏特征的初步分析[J].天然气地球科学,2006,17(4):445-451.

[6]颜丹平,汪新文,刘友元.川鄂湘边区褶皱构造样式及其成因机制分析[J].现代地质,2000,14(1):37-43.

[7]刘树根,邓宾,李智武,等.盆山结构与油气分布——以四川盆地为例[J].岩石学报,2011,27(3):621-635.

[8]叶军.川西新场851井深部气藏形成机制研究[J].天然气工业,2001,21(4):16-20.

[9]刘树根,李国蓉,李巨初,等.川西前陆盆地流体的跨层流动和天然气爆发式成藏[J].地质学报,2005,79(5):690-699.

[10]唐大海,刘兴刚,赵正望,等.充西气田须四段气藏成藏条件研究[J].天然气勘探与开发,2006,29(4):9-13.

[11]陈国民,刘全稳,徐剑良,等.蜀南地区须家河组天然气赋存地质条件[J].天然气工业,2006,26(1):40-42.

[12]蒋裕强,郭贵安,陈义才,等.川中地区须家河组天然气成藏机制研究[J].天然气工业,2006,26(11):1-3.

[13]叶军.川西坳陷马鞍塘组-须二段天然气成矿系统烃源岩评价[J].天然气工业,2003,23(1):21-25.