技术、制度和物流组织变迁——基于新兴古典经济学的分析

2012-07-31姚书杰

姚书杰

(厦门大学经济研究所,福建 厦门 361005)

物流组织从无到有,从物流自营发展到第三方物流,经历了复杂而深刻的发展变化过程。从分工的角度来看,物流组织变迁所反映的是分工经济与协调成本、交易成本之间的相互作用和比较,在这些背后起决定作用的力量主要是社会总体技术水平背景下的物流技术和社会一般制度条件下的物流组织制度。物流技术发展水平决定了物流分工所能获得的潜在好处,而物流组织制度则为发掘分工的最大好处提供了协调机制和手段。笔者从分工经济与交易成本出发,利用新兴古典经济学的分析框架,把物流组织变迁理论加以模型化并作出内在一致的分析。笔者相信,在理论层面上将物流纳入经济组织活动的框架,有利于理解物流在经济活动中的本质作用以及物流组织结构与形式的决策特征。

一、模型构建

考虑一个大经济体E,在这个经济体中有两种最终消费品x和y。假定既是生产者又是消费者的个体集合是一个数量为M的连续系统。①由于市场很大,生产消费品x和y的个人决策是独立的。假设所有人都是事前相同的,都有相同而不充分、连续和理性的偏好,并假设消费者—生产者对这两种消费品具有相同的偏好。每个消费者—生产者的效用函数表示为:U=f(xc,yc)。其中,xc和yc分别表示个人对x和y的实际消费数量,f(·)连续、递增且拟凹。[1]为简化计算,这里取效用函数形式:②

假定最终消费品x和y的生产除劳动投入外,还需要投入一种中间产品——物流z,如企业内外原材料和产品供求信息的搜集、运输、仓储、包装等。因而:

x、y分别是消费品x和y的自给数量,z表示中间产品物流z的自给数量。kx和ky表示产品x和y所处社会环境的制度效率系数,它们反映了物流组织外部的交通条件、社会经济和法律制度环境以及基础设施和城市化水平等,其内容包含了社会物流硬件设施水平和社会物流制度状况;kz表示物流组织内部的制度效率系数,反映了物流组织制度的发展程度。从而1-kx和1-ky表示产品x和y的制度费用系数,表示制度运行费用,而1-kz则代表了物流组织内部的制度运行费用。xd、yd、zd分别是从市场购买的两种消费品和物流服务的数量。由于制度运行费用的存在,消费者—生产者在购买所需产品时一般都会遭受一定的损失。因此,kx(z+kzzd)和ky(z+kzzd)表示x、y的实际交易效率,而kx(z+kzzd)xd和ky(z+kzzd)yd则表示在考虑到交易效率的前提下,买方实际得到的购买量。

每个人对x和y的生产函数都是相同的,本文采用柯布—道格拉斯(Cobb-Douglass)形式:

其中,xp、yp、zp分别代表最终消费品 x、y 和中间产品 z的产量,xs、ys、zs是个人对三种产品的市场供给量,tx、ty、tz表示三种产品的生产技术,lx、ly、lz代表生产三种产品投入的劳动份额,代表个人的专业化水平,a、b、c 是 x、y、z生产过程中的固定学习与训练成本。③

假设全社会被赋予一单位劳动,因而其劳动禀赋约束为:

每个人的预算约束为:

其中,px、py、pz分别表示最终产品 x、y 和中间产品z的市场价格。

由此,模型的个人决策问题就是在式(2)、(3)、(4)、(5)、(6)的约束条件下,求式(1)的最大化(数学极值)问题。在上述框架下,不同个体的决策形成了相应不同的市场结构和物流组织,对此进行比较静态分析,进而揭示物流组织变迁的内在机理,是本文下面各部分的内容安排。

二、个人决策与物流组织结构

由于生产产品的劳动时间lx、ly、lz不是独立的变量,所以每个个体需要决定的有 x、xs、xd,y、ys、yd,z、zs、zd等三组共计9个变量,这样就存在9个变量零与非零值的组合共计29=512种可能的角点解和内点解。利用文氏(Wen)定理,④我们只需考虑6种组态的个人决策可满足对产品x和y的消费需求。

1.消费品x和y自给自足,用(xy)来表示。个人既生产消费品x,又生产消费品y,个人是全能的生产者,生产处于最原始的状态。虽然生产过程中可能也需要搬运、传递和暂时储存原材料等物流活动,但这些活动都可以被理解为消费品生产的一部分。[2]由于不存在市场交换,所以也就没有社会层面的物流。(xy)组态的个体对9个变量的决策为:x>0,y>0,xs=xd=ys=yd=z=zs=zd=lz=0,可以得到:

2.生产消费品x,一部分自己消费,一部分出售给市场,并从市场购入消费品y,物流z自给,用(xz/y)表示。这一决策属于部分分工的情形。由于市场很大,消费品x和y的生产是独立的。(xz/y)组态的个体对 9 个变量的决策为:x>0,xs>0,yd>0,z>0,xd=y=ys=zs=zd=ly=0,此时有:

3.生产消费品y,一部分自己消费,一部分出售给市场,并从市场购入消费品x,物流z自给,用(yz/x)来表示。这是上个问题的对称问题,也属于部分分工的情形。(yz/x)组态的个体对9个变量的决策为:y>0,ys>0,xd>0,z>0,x=xs=yd=zs=zd=lx=0,可得到:

4.生产消费品x,一部分自己消费,一部分出售给市场,并从市场购入消费品y和物流z,用(x/yz)来表示。市场很大,消费品x和y的生产是独立的。(x/yz)组态的个体对9个变量的决策为:x>0,xs>0,yd>0,zd>0,xd=y=ys=z=zs=ly=lz=0,此时有:

5.生产消费品y,一部分自己消费,一部分出售给市场,从市场购入消费品x和物流z,用(y/xz)表示。市场很大,消费品x和y的生产是独立的。(y/xz)组态的个体对9个变量的决策为:y>0,ys>0,xd>0,zd>0,x=xs=yd=z=zs=lx=lz=0,可得:

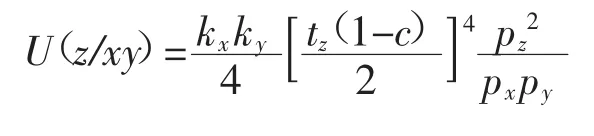

6.物流的生产本身除了投入劳动外,也需要中间产品物流的投入。个体专业化生产中间产品物流z,并从市场购入消费品x和y,用(z/xy)来表示。(z/xy)组态的个体对9个变量的决策为:xd>0,yd>0,z>0,zs>0,x=xs=y=ys=zd=lx=ly=0,此时有:

三、物流组织、市场结构和角点均衡

若个人选择不同的决策(组态)且彼此间相互作用,那么在一定条件下就能相应达到不同的市场均衡,从而相应构成不同的物流组织形态与市场结构。需要特别注意的是,有些组态的结合不能满足供求平衡条件,因为在这些组态中对某种产品的需求与它的供给不匹配。因此,本部分的均衡分析采用基本结构概念,也就是将其中的几种成分组态去除后不能得到另一种结构的结构。[3]

1.自然经济。组态(xy)是个人生产所有消费品,是一种自给自足的经济形态,此时并不需要物流,因此也就无所谓物流组织的存在。组态(xy)形成的自给自足的市场结构用A来表示。角点均衡的个人最大化效用为txty,说明自然经济条件下,个人效用由消费品x和y的固定学习和训练成本以及生产技术决定,由于此时不存在交易,因此还不需要物流制度和社会制度来为分工好处的实现提供保障。

2.部分分工结构,用P来表示。在这种市场结构中,一部分人生产消费品x,其他人生产消费品y,且中间产品物流都自给。用M(xz/y)表示生产x买进y的消费者—生产者人数,用M(yz/x)表示生产y买进x的消费者—生产者人数,这两类人构成了部分分工结构的所有人口,即M(xz/y)+M(yz/x)=M。市场均衡时,这两种人获得的总效用相等,有U(xz/y)=U(yz/x),且市场提供 x(或 y)的总量与市场需求x(或y)的总量相等,达到市场供求平衡,即M(xz/y)xs=M(yz/x)x(d或M(yz/x)ys=M(xz/y)yd)。用U(P)表示效用相等时的效用,此时有:

在部分分工经济结构中,在物流由经济个体自己提供的情况下,角点均衡时,从事最终消费品x和y生产的价格之比由固定学习和训练成本a、b、c以及产品x和y的技术和制度条件决定,人口之比由固定学习和训练成本a、b、c以及产品x和y的制度状况决定,均衡时的最大效用是U(P)。可以看出,部分分工均衡时的个人最大化效用U(P)是由消费品x、y和中间产品z的固定学习和训练成本,x和y的交易制度效率以及x、y、z的生产技术水平决定的。

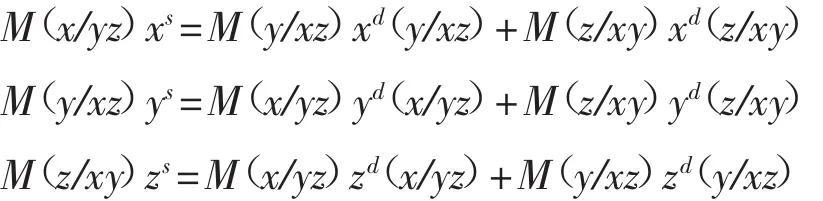

3.完全分工结构,用C来表示。在完全分工条件下,每个人都专业化地生产一种产品,其他产品则通过市场购买,其组态包括(x/yz)、(y/xz)和(z/xy)。用 M(x/yz)、M(y/xz)、M(z/xy)分别表示专业化生产x、y、z的消费者—生产者人数,这三种人构成了完全分工结构的全部人口,有 M(x/yz)+M(y/xz)+M(z/xy)=M。达到均衡时,这三种人获得的效用必然相等,即 U(x/yz)=U(y/xz)=U(z/xy)。此外,还存在 x、y、z的供求平衡:⑤

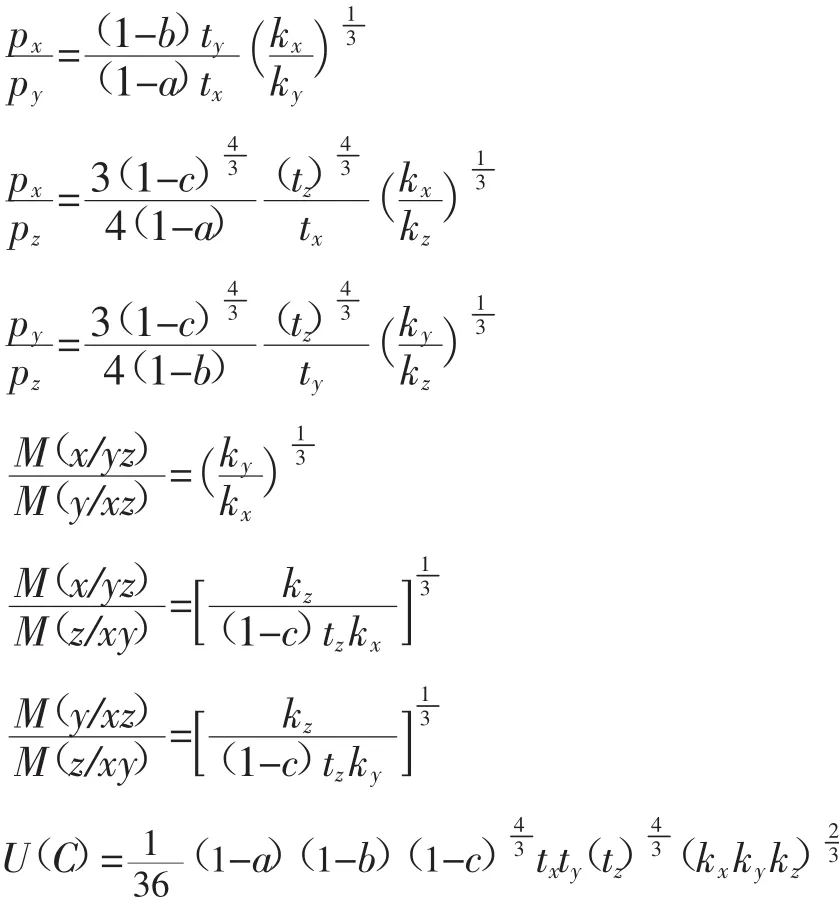

此时有:

完全分工经济下,达到角点均衡时,消费品x、y和物流互相之间的价格比分别由固定学习和训练成本 a、b、c 以及产品 x、y、z的技术和制度条件决定,其相应的人口之比由生产中间产品z的生产技术,固定学习和训练成本c以及产品x、y、z的制度状况决定,而e与固定学习和训练成本a、b无关,均衡时的最大效用是U(C)。此时,个人最大化效用U(C)由消费品x、y和物流z的固定学习和训练成本 a、b、c,x、y、z的交易制度效率及其生产技术水平共同决定。

四、物流组织变迁的超边际一般均衡分析

事实上,前一个部分是在分工发展不同阶段物流组织既定的前提下进行一般均衡分析的,是特定物流组织存在的必要条件。这一部分将对不同市场结构下的个人效用进行比较分析,可以视之为组织变迁的充分条件,也即物流组织结构的选择问题。这两个部分的分析结合起来,便完整地解释了物流组织变迁的演化动力和内在机理,为我们更好地理解物流组织选择问题提供了一个理论参照系。

紧接上文,我们自然会考虑在什么样的条件下自然经济、部分分工结构、完全分工结构才能够出现。从经济分析上来讲,自然经济的出现需要两个条件,一是 U(A)>U(P),二是 U(A)>U(C)。部分分工结构要求 U(P)>U(A),且 U(P)>U(C);完全分工结构要求 U(C)>U(A),且 U(C)>U(P)。通过对a+b、a+c、b+c不同取值区间的设定,以及kxky和kz两个临界值的不同范围,可分析得出,这些参数在满足某些条件时将会采用自然经济、部分分工或完全分工,进而据此确定物流组织形式的选择问题。由于自然经济不存在物流组织,又考虑到下文分析和聚焦本文主题及简化分类的需要,这里仅就U(P)、U(C)进行比较即可。[4]

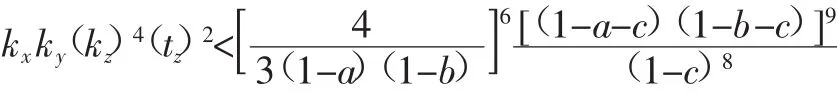

第一种情况,当a+c<1且b+c<1时,个人决策是部分分工还是完全分工取决于消费品x和y的交易制度、物流制度发展水平和物流技术发展状况(即 kx、ky、kz、tz的值)。当 U(P)>U(C)时,kx、ky、kz、tz满足下面的条件:

此时,分工不够发达,每个人需要学习和掌握的知识面较宽,且知识的传播渠道有限,这使得固定学习和训练成本 a、b、c较高,同时产品 x、y、z的联合制度协调效率比较低下,中间产品物流z的技术条件不够发达。在这种条件下,个人将会选择部分分工决策,结构P为均衡的经济结构。在这种情形下,合理的物流组织形式当为自营物流。

第二种情况,当a+c<1且b+c<1时,如果U(P) 此时,分工和专业化的发展使得个人能够在某一专业领域进行深度的学习和探索,现代信息和通信技术等的发展也能促进知识的共享和传播,每个人的固定学习和训练成本a、b、c相对降低,同时产品x、y、z的联合制度协调效率比部分分工条件下要高,当然中间产品物流z的生产技术也不断发展。在这种条件下,个人将会作出专业化的决策,即通过市场来完成其他消费品和物流的购买,结构C是均衡结构。在这种情形下,比较合理的物流组织形式应当为第三方物流。 第三种情况,显然,当a+c>1和(或)b+c>1时,部分分工决策者对最终消费品x、y的消费量以及消费品的供给量和需求量为负值,从而不可能达到均衡。此时,只有完全分工结构C才能实现均衡。在这种情形下,合理的物流组织形式为第三方物流,即市场组织形式。 从上述模型构建与分类比较分析结果,我们可以得到如下一些有意义的结论: 第一,消费品x、y和物流z的固定学习和训练成本(a、b、c)、技术水平(tx、ty、tz)及其制度发展程度(kx、ky、kz)决定了人们的收入(体现为效用U),进而影响个人的专业化决策,而个体决策相互影响,相互作用,最终决定了物流组织的形态,这就是物流组织结构和形式决定的微观机理。自然经济不存在物流,部分分工结构下的物流组织形式是自给自营的,完全分工结构下的物流组织形式为第三方物流。这里需要特别说明的是,固定学习和训练成本a、b、c随着社会知识积累总量、复杂程度和知识学习迂回程度的提高而逐渐增加。虽然专业化和分工部分补偿了学习和训练成本的增加,但它递增的趋势并没有改变。而且,尽管它是由技术水平与制度发展程度决定的,但在某个历史阶段上,它却是一个相对固定的数值。所以,在一个给定的时段上分析个人收入水平(即效用U)时,可将学习与训练成本a、b、c视为固定。从分工演变的角度来看,物流组织结构和形式是由技术水平和制度发展程度决定的。 第三,从 U(C)、U(P)比较的类别划分来看,最终消费品和物流的固定学习与训练成本之和(即a+c、b+c)影响了物流组织结构的选择。 当a+c、b+c较小(小于1)时,个人决策是部分分工还是完全分工取决于制度与技术的联合效率与发展水平,即由消费品x和y的交易制度效率、物流制度发展水平、物流技术发展状况,或者说kx、ky、kz、tz这四个要素联合起来共同决定的一个联合整体状况。这样一个联合整体状况,可称之为社会制度与物流技术联合效率水平,用e=kxk(yk)z(4t)z2表示,其临界示。当e<λ时,即社会制度与物流技术联合效率水平较低时,生产者对物流采取自营的形式是有利可图的。这一方面是因为,社会与物流的分工和效率水平还没有发展到一定程度,尽管生产者不能得到分工的最大好处,但却可以避免专业化带来的交易成本的增加;另一方面是因为,总的固定学习与训练成本较低,相对而言企业还是可以承担的。而相反的情形是,当e>λ时,固定学习和训练费用较高,物流自营成本也较大,因而对生产者来说,只能通过专业化和市场化在各自熟悉的领域进行生产,以降低固定学习和训练成本。如果企业将生产和物流专业化,通过市场分工节省固定学习和训练成本,那么本来由单个生产者负担的a+c(或b+c)就分别由两个生产者承担,各自减少为a或c(b或c)。在这种情形下,虽然市场交易对象的种类数增加了,交易成本也相应增加了,但由于社会制度与物流技术联合效率水平e提高了,足以补偿交易成本增加所带来的损失。总之,在固定学习与训练成本较低的情况下,a和(或)c的增加使得物流自营的成本增加,当其达到一个临界值时,通过市场分工向第三方物流转变是必要的,从而实现了物流组织的变迁。 随着专业化的深化,当分工发展到一定阶段,a+c、b+c较大(大于1)时,如果生产者设立专门的物流部门,采用部分分工的自营物流形式,与采用第三方物流的完全分工相比,生产者不仅不能获得分工带来的好处,还将负担大量的固定学习和训练成本,这种物流自营的部分分工形式必定不能达到均衡;而如果采用市场分工进行消费品和物流的专业化生产,生产决策者仅需负担a、b、c中的一项,甚至可以对物流本身进行细化,使之进一步专业化,仅承担其中的一个环节(如运输、仓储、包装、配送等),交易成本的增加完全可用专业化与分工收益的一部分来补偿,从而在完全分工结构C达到市场均衡。 第四,我们还可以把社会制度与物流技术联合效率水平e=kxky(kz)4(tz)2分为三部分(分别为等式右边的三个因子)进行分析:一个是kxky,⑥它反映外部社会制度的发展程度(包括社会硬件设施、交通条件、社会物流管理制度等);一个是(kz)4,它反映物流制度的发展水平(主要内容为企业内物流组织制度);一个是(tz)2,它反映物流技术水平。在分工不够发达的条件下,即在a+c、b+c较小的前提下,完全分工结构C均衡的实现,或者说第三方物流的出现,必须满足e=kxky(kz)4(tz)2>λ,它可以通过7种方式来实现。⑦舍弃其中意义不大的4种情况,⑧我们这里只考虑余下的三种具有实际意义的组合。第一种是三个部分发展程度都较高,这是社会分工与物流演化的结果,政府在其中所起的作用不明显。第二种是社会制度发展程度kxky和物流技术tz较发达,而物流制度kz的发展相对落后。这种情况的存在又有两种可能性:一是物流发展演化的自然过程,即它仍然处于从低级向高级发展的过渡阶段。在社会制度和物流技术发展的同时,由于物流制度变迁自身存在时滞,导致其发展相对落后于社会制度和物流技术的发展,如美国在20世纪40年代到80年代初就处于这个阶段。二是人为建构的结果,即在社会制度相对发展的情况下,引进了发达国家较高的物流硬件和软件技术。外部技术的引进使得生产分工在短时间内得到发展,但技术引进产生的负面问题却需要与之相适应的物流制度来协调,从而导致较发达的社会制度发展程度kxky和物流技术tz与较落后的物流制度kz达到完全分工均衡,这种完全分工是人为建构的结果。第三种是kxky和kz较小,而物流技术tz较大。在大经济体中出现这种组合,必然是人为建构的结果。市场主体(如政府)为了发展物流产业,从外部引进较高的技术,但社会制度与物流制度发展水平还不能很好地支持分工好处的实现,尽管也能实现完全分工市场结构,但它属于一种不能持续的发展态势,需要市场主体进一步对物流制度与社会制度环境进行建构,从而形成一种螺旋状的不断被建构的发展方式。 此外,当a+c>1或b+c>1时,市场均衡一定是完全分工结构,从而也说明了由部分分工向完全分工的转变乃是一个历史演进的过程。⑨ 这样,我们就从上述两个方面说明了这样一个命题,即无论固定学习和训练成本处于较低还是较高的状态,随着分工的演进,个人决策必然是从部分分工转化为完全分工,而与此相应,物流组织形式的选择也是从自营物流向第三方物流的方向历史演进。又由于固定学习和训练成本由技术和制度决定,进而我们可以得出如下推论:在一定的外部社会制度环境条件下,分工演进所推动的物流组织从自营物流向第三方物流变迁是由物流制度发展水平和物流技术发展状况共同决定的。其实,这也正是本文的一个基本观点。 运用新兴古典经济学分析框架,把固定学习和训练成本、技术和制度纳入模型进行超边际分析发现:一方面,固定学习和训练成本、技术和制度决定了个人的效用最大化决策,而个人决策彼此间相互作用则相应形成了自然经济、部分分工、完全分工等不同的组织和市场结构,从而决定了物流组织的结构和形式。这就是分工和演化角度的物流组织变迁机理。实际上,固定学习和训练成本是由技术和制度决定的,但由于其变化的相对滞后性,我们在分析物流组织结构与形成机制时,可将之视为常量。另一方面,无论固定学习和训练成本处于较低(a+c<1或 b+c<1)还是较高(a+c>1或 b+c>1)阶段,分工的发展必然通过技术和制度来促使物流组织从部分分工向完全分工演进,即从自营物流向第三方物流发展。另外,技术和制度的发展也导致了其他现象的出现,如人均收入提高、市场总容量增加、市场价格相对变化、劳动力向中间产品生产迁移等。 注释: ①这个假设保证了此经济体人口规模很大,下文分析不会遇到有可能导致分工均衡不存在的由各专业化领域专家数不同而引起的整数问题。 ②其他函数形式,如柯布—道格拉斯(Cobb-Douglass)函数、固定替代弹性生产函数(Constant Elasticity of Substitution Production Function,CES)等,都只会使得操作和计算过程复杂化,对本文结论并没有实质影响。 ③如为启动生产而投入的一些固定劳动、试错学习过程中的错误所导致的成本、寻找一种产品最佳生产方法时的智力投入等。详见杨小凯.经济学——新兴古典与新古典框架[M].张定胜,张永生,李利明,译.北京:社会科学文献出版社,2003:43. ④文(Wen)运用库恩—塔克条件证明:最优决策不会卖一种以上的产品,不会同时卖和买同种产品,不会买和生产同种产品。详见 Wen,M..An Analytical Framework of Consumer-Producers,Economics of Specialism and Transaction Costs[M]//K.J.Arrow,Y-K.Ng and X.Yang.Increasing Returns and Economic Analysis.London:Macmillan,1998:170-185. ⑤使用三个供求均衡条件中的两个就能保证瓦尔拉斯一般均衡。 ⑥由于消费品x和y是对称的,因此其联合的市场交易制度可以作为一个整体来分析。 ⑦分别为:三个值都较大,有一种;其中两个较大,有三种;其中只有一个较大,有三种。 ⑧舍弃的理由是:物流制度发展水平较高的情况下,物流技术不可能较低,这有两种情况;大经济体中,在社会制度发展程度高的情况下,物流技术和制度不可能同时都较低,有一种情况;大经济体中,社会制度发展程度低的情况下,物流技术和制度不可能同时都较高,有一种情况。 ⑨当a+c<1或b+c<1时,由于决策者必然采取完全分工决策,所以临界值λ此时无意义,也就没有再讨论临界值λ的必要。 [1]李克.转轨国家的机制性腐败:一个一般均衡模型[J].经济社会体制比较(双月刊),2003(1):30-40. [2]庞春.为什么交易服务中间商存在?内生分工的一般均衡分析[J].经济学(季刊),2009,8(2):583-610. [3]杨小凯,黄有光.专业化与经济组织——一种新兴古典微观经济学框架[M].张玉纲,译.北京:经济科学出版社,1999:142. [4]庞春.一体化、外包与经济演进:超边际—新兴古典一般均衡分析[J].经济研究,2010(3):114-128.

五、结语