沂蒙山区水土保持生态修复适宜性等级评价及分区

2012-07-26赵宏霞张光灿姚孝友

郭 帅,赵宏霞,张光灿,姚孝友

(1.聊城大学农学院,山东聊城252059;2.淮河水利委员会水土保持处,安徽蚌埠233001;3.山东农业大学林学院山东省土壤侵蚀与生态修复重点实验室,山东泰安271018)

为了使生态修复规划、措施的制定和实施更具针对性和实效性,水土保持生态修复分区研究逐渐受到国内外学者的重视,例如蔡建勤等[1]、第宝锋等[2-3]、冯伟等[4]开展的全国水土保持分区研究,山西省[5]、浙江省[6]、福建省[7]等绘制的水土保持分区图等。但是,上述研究成果多是基于大范围宏观尺度的,与指导某区域具体水土保持生态修复工作的需求仍有一定差距。因此,本研究以淮河流域沂蒙山区为例,从生态修复适宜性的视角进行水土保持生态修复分区,以期为区域水土保持工作的开展提供指导。

1 研究区概况

以淮河流域沂蒙山区为研究区,其行政区划涉及山东省临沂市的全部及淄博市、枣庄市、济宁市、泰安市、日照市的部分地区,共计26个县(市、区),总面积32 571.29 km2。在大地构造上属鲁中南断块隆起区,区内断块构造发育,海拔40—1 150 m,多为山顶平缓、四周陡峭的岱崮地貌。属暖温带季风气候区,多年平均气温11.0~14.2℃,多年平均降水量650~900 mm。地带性植被以暖温带落叶阔叶林为主,地表岩性以花岗岩、石灰岩、片麻岩为主,土壤主要为棕壤、褐土、潮土。

沂蒙山区经济体系以农业为主,人口密度大,人均耕地面积少,后备土地资源不足,土地承载力已接近饱和,经济相对落后,长期以来以资源消耗为主的经济增长方式导致许多地区植被破坏、生态极度脆弱、水土流失严重[8]。据2002年全国遥感普查资料,沂蒙山区水土流失面积1.38万km2,居淮河流域各区域之首,其中中度和强烈侵蚀面积分别占侵蚀总面积的45.68%和27.69%。沂蒙山区是山东省土壤侵蚀最为严重的地区,水土流失加剧了人口、资源、环境与发展之间的矛盾,水土流失及其诱发的各种环境问题严重制约了经济增长、社会进步与可持续发展。

2 研究方法

(1)评价指标选取的原则。综合分析与主导因子相结合,即综合分析导致水土流失的各类因子,以沂蒙山区水土流失的主导因子为评价指标;指标简明与内涵丰富相结合,即选取能集中反映多方面信息的综合因子;实用性与易操作性相结合,即在指标的选取上尽可能采用直接指标和定量指标,少用间接指标和定性指标;指标应符合客观规律,即指标的选取应切合实际,遵循客观规律;指标数据的易获取性,即在指标选取时应考虑数据的可获取性与易获取性。遵循以上原则,综合分析沂蒙山区不同自然环境因子和社会经济因子对生态修复的制约程度,确定生态修复适宜性评价的基本指标和辅助指标。

(2)生态修复适宜性等级评价方法。先采用主导因子分级组合法,将各评价因子进行分级组合,得出理论上的生态修复适宜性评价组合类型;再依据野外调查资料、遥感解译结果,结合生态修复的限制因子,采用专家智能集成法,得出每种组合类型的适宜性评价等级;最后将生态修复适宜性等级按适宜、暂不适宜和不适宜3个级别进行划分。基于生态修复的内涵[9]和狭义水土保持生态修复的概念[10],本研究对适宜生态修复的界定标准是适宜发挥生态系统的自我修复能力,主要采取封禁管护措施,包括补植造林与退耕还林等人工促进措施,保护生态林草植被并加速其恢复。

(3)生态修复适宜性分区方法。先根据区域相似性和差异性原理,结合适宜性区划的目的和任务,选取相应的主导因子与指标;再在综合分析的基础上按照区别差异性、归纳共同性的办法,进行适宜性分区;最后结合遥感资料和实地调查结果,将单因素图与景观图进行空间叠置,获得生态修复适宜性类型区空间分布图。

3 指标筛选与分级

3.1 评价指标选取

可将影响水土保持生态修复的因子归纳为自然因子与社会经济因子两大类。自然因子中,年降水量、年均气温、海拔、坡度、植被覆盖度等是生态修复的主要影响因子;社会经济因子中,人口密度、土地利用方式为主要影响因子。沂蒙山区年降水量、年均气温、无霜期、年平均相对湿度等均满足适宜水土保持生态修复的气候条件[11],说明气候因子基本不会对区域的生态修复和植被的自我恢复构成制约,因此在生态修复适宜性评价时对自然因子可不予考虑,重点考虑地形地貌、植被覆盖、地面坡度等生态系统下垫面状况,以及社会经济因子。

在沂蒙山区,自然环境和人类生产活动存在明显的空间异质性特点,随着海拔的增加,自然环境方面表现为地面坡度增大、水土流失的重力梯度和水力梯度变大、土壤层变薄、裸岩面积和石砾含量增加、区域生态系统潜在的脆弱性增强、植被生态功能的重要性增加,人类活动方面表现为人口密度减少和人类活动强度减弱、对土地和植被资源的依赖程度和干扰强度降低,随之开展水土保持生态修复的可行性、适宜性、必要性和重要性也相应增加。由于海拔指标能同时反映地貌地形状况,土地利用类型能同时反映植被覆盖状况,因此本研究选择海拔、土地利用类型、地面坡度3个指标作为生态修复适宜性评价与分区的基本指标,选择土壤侵蚀强度作为辅助指标,构建沂蒙山区生态修复适宜性评价指标体系。

3.2 评价指标分级

(1)海拔。根据沂蒙山区的具体情况,结合《中国水利百科全书:水利工程勘测分册》中关于地貌形态和成因类型的划分标准,将沂蒙山区各区域的海拔划分为≤100、100—500、500—1 000、≥1 000 m 4个级别,分别对应于平原、丘陵、低山、中山4种地貌类型。

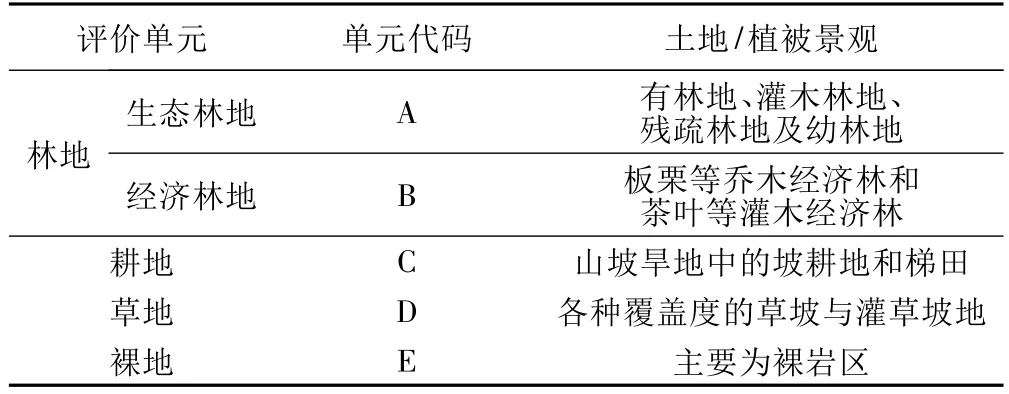

(2)土地利用类型。沂蒙山区的经济林地、耕地、裸岩地等是水土流失的主要源地和生态脆弱区,生态林地则是重要的生态功能区和重点保护区。本研究将沂蒙山区土地利用类型划分为以下6种,见表1。

表1 沂蒙山区土地利用类型

(3)地面坡度。地面坡度与土地利用类型共同影响土壤侵蚀强度。根据实地调查和遥感解译,将沂蒙山区的地面坡度划分为平缓坡(≤5°)、中等坡(5°—8°)、斜坡(8°—15°)、陡坡(15°—25°)、急坡(25°—35°)、急陡坡(≥35°)6 个等级。根据生态修复适宜性评价的实际需求,在具体应用中以25°为界划分为≥25°、<25°2个等级。

4 生态修复适宜性等级评价与分区

4.1 生态修复适宜性分级及评价

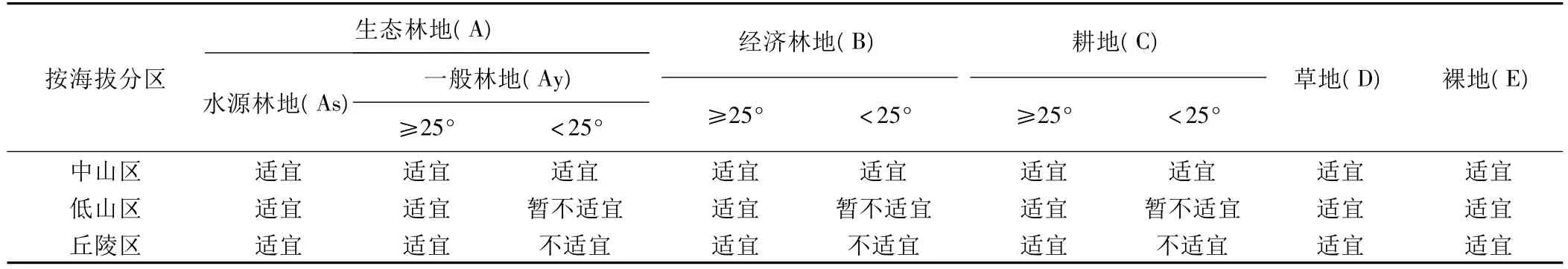

根据评价指标等级划分结果,将3个评价指标进行组合,其中海拔分3个等级、土地利用类型分6个类型、地面坡度分2个等级,构建了共27种组合的生态修复适宜性评价区域单元体系,确定各区域单元的生态修复适宜性等级,见表2。

表2 区域单元生态修复适宜性等级

(1)不同海拔区域单元的适宜性。中山区全部划分为适宜等级,低山区按土地利用类型和地面坡度的不同划分为适宜或暂不适宜,丘陵区按土地利用类型和地面坡度不同划分为适宜或不适宜。

(2)不同土地利用类型区域单元的适宜性。水源林地、裸地和草地全部划分为适宜,其余单元根据不同海拔、地面坡度划分为适宜、暂不适宜、不适宜。

(3)不同地面坡度区域单元的适宜性。将地面坡度≥25°的区域单元全部划分为适宜;<25°的区域单元,在低山区的为暂不适宜,在丘陵区的为不适宜。

4.2 生态修复适宜性分区

依据生态修复适宜性等级评价结果,进一步考虑区域社会经济特点、群众生产生活对土地的依赖性等生态修复限制性因子和应采取的生态修复对策,进行沂蒙山区生态修复适宜性分区,分区结果见表3。

(1)按照生态修复的适宜性等级将划分结果分为2个一级区,主要反映沂蒙山区生态修复适宜和非适宜区域的空间格局,包括:适宜生态修复区,即生态修复适宜等级区域;非适宜生态修复区,包括暂不适宜和不适宜等级区域。

(2)对一级区按照海拔和适宜性等级划分为4个二级区(亚区)。二级区的命名由地貌类型+适宜性等级类型构成。

(3)在二级区划分的基础上,进一步依据土地利用类型和需要采取的生态修复对策划分为13个三级区(类型区)。三级区的命名由地貌类型+土地利用类型+生态修复措施构成。

(4)结合遥感资料,对海拔、土地利用类型和地面坡度的单因素空间分布图进行叠加,进一步与植被景观图进行空间叠置,可得到沂蒙山区13个生态修复适宜性类型区空间分布情况。研究区内的城镇村、工矿、交通用地及水域、水利设施用地不作为分区对象。

表3 生态修复适宜性分区

4.3 修复措施

(1)中山适宜生态修复亚区(Ⅰ-1)。本亚区为沂蒙山区地势最高的区域,集中分布于沂山、蒙山等地海拔1 000 m以上的山区,面积较小,人口稀少,植被以生态林为主,土壤侵蚀以强烈、极强烈为主;全部划入生态修复适宜区,建议加强生态林草建设,加大植被修复力度,充分发挥生态系统的水土保持功能。

(2)低山丘陵适宜生态修复亚区(Ⅰ-2)。本亚区干旱瘠薄,多石灰岩和花岗岩,是沂蒙山区水土流失的主要源地,土壤侵蚀以中度、轻度和强烈为主;生态修复的重点是水源地保护,建议加强封禁治理,营造水源涵养林,调蓄径流,减少河流泥沙淤积;生态修复的难点是大面积的裸岩造林难度大、缺乏封禁种源,需在补充种源的条件下进行生态修复。

(3)低山暂不适宜生态修复亚区(Ⅱ-3)。本亚区较低山丘陵适宜生态修复亚区海拔低,坡度一般在25°以内;土地利用、植被覆被类型多样,主要是生态林,还分布有少量的经济林;土壤侵蚀较严重,以中度侵蚀为主。在进行生态修复时,对生态林可进行大面积封禁、补植、修枝、抚育,并配套营造薪炭林、薪材两用林等;对经济林则以抓好林下水土流失防治为主,配合经济林果—草种复合经营,配套水土保持拦挡、鱼鳞坑等措施;对坡耕地则建议加强改造,实施坡改梯。

(4)丘陵不适宜生态修复亚区(Ⅱ-4)。本亚区坡度范围在8°~25°之间,人口密集,植被覆盖率低,经济林开发面积大,土壤侵蚀强度以轻度、中度为主。考虑到生产与生活的协调问题,本亚区不适宜进行水土保持生态修复。

5 结语

本研究以淮河流域沂蒙山区为研究对象,基于国内学者对生态修复的内涵和狭义水土保持生态修复概念的界定,尝试性地开展了生态修复适宜性等级评价和分区研究,目前研究成果正逐步应用于沂蒙山区水土保持生态修复实践。本研究选取的评价指标切合了沂蒙山区自然环境和社会经济实际,分区结果客观地反映了各区域水土流失的成因及状况,使生态修复措施的制定更具针对性,其应用效果显而易见。但是,本研究是一次探索性研究,研究方法和观点对其他地域是否具有共性的参考意义,还需结合具体情况开展进一步的研究和论证。

[1]蔡建勤,张长印,陈法杨.全国水土保持生态修复分区研究[J].中国水利,2004(4):46-48.

[2]第宝锋,崔鹏,艾南山.中国水土保持生态修复分区[J].四川大学学报:工程科学版,2008,40(5):32-37.

[3]第宝锋,崔鹏,艾南山,等.中国水土保持生态修复分区治理措施[J].四川大学学报:工程科学版,2009,41(2):64-69.

[4]冯伟,丛佩娟,袁普金,等.全国水土保持生态修复类型分区研究[J].水土保持通报,2009,29(5):216-218,223.

[5]赵艺学.基于水土流失态势的山西省生态脆弱性分区研究[J].水土保持学报,2003,17(4):71-74.

[6]崔丹,王安明,叶碎高.浙江省水土保持生态修复分区与重点探讨[J].中国水土保持,2005(10):33-34.

[7]王新.福建省水土保持生态修复分区探讨[J].亚热带水土保持,2007,19(2):56-59.

[8]赵全科.鲁中南山地生态脆弱区生态农业建设——以沂蒙山区为例[J].山地学报,2000,18(3):253-257.

[9]王治国.关于生态修复若干概念与问题的讨论(续)[J].中国水土保持,2003(11):20-21.

[10]杨爱民,刘孝盈,李跃辉.水土保持生态修复的概念、分类与技术方法[J].中国水土保持,2005(1):11-13.

[11]钟明星,黄正建,黄明艳,等.浅谈水土保持生态修复的适宜条件及工作重点[J].中国水土保持,2005(1):16-17.