杭州市居住空间分异现象的统计调查分析

2012-07-24傅玳

傅 玳

(浙江金融职业学院,杭州 310018)

随着我国城镇住房制度的改革,城市居民由过去单位福利分房转为市场购房。不同收入阶层的家庭根据自身的经济条件、需要、偏好等自由选择住房,从而导致收入、职业、文化等特征相类似的居民聚居在某一特定区域,不相类似的居民则彼此分开,整个城市形成一种居住分异的格局。而杭州作为长三角南翼的中心城市,近年来城市居住空间分异的势头比较明显。面对这种现象,本文以杭州不同类型的典型住宅小区调查为基础,对杭州当前居住空间分异的现象进行了分析和思考。

1 城市居住空间分异现象产生的原因

具体来说,目前城市居住空间分异现象的产生具有以下三个方面的背景:

1.1 住房政策的变化是形成居住空间分异的前提

我国改革开放后住房政策的变化是导致城市居住空间分异的前提。我国传统的城镇住房制度是一种以国家统包、无偿分配、低租金、无限期使用为特点的实物福利性住房制度,居民没有选择住房的权利,因此不存在一般意义上的居住空间分异。而从1978年起,我国开始向城市居民全价售房的试点,从此开始进行住房商品化政策的探索;1994年国务院下发《国务院关于深化城镇住房制度改革的决定》,提出建立与社会主义市场经济体制建设相适应的新的城镇住房制度,实行住房商品化、社会化,建立以中低收入家庭为对象、具有社会保障性质的经济适用房供应体系和以高收入家庭为对象的商品房供应体系;国务院出台《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》,取消福利分房,实行住房的货币化改革。随着住房商品化和住房补贴货币化政策的实施,城市居民根据自身的经济条件、需要、喜好等因素自主选择住房。从而导致城市居住空间分异的逐渐形成。可见,我国住房政策变化是导致居住空间分异形成的前提。

1.2 的利益驱动是形成居住空间分异的基础

2002年5 月,我国国土资源部出台《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》,要求商业、旅游、娱乐和商品住宅用地等各类经营性用地,必须以招标、拍卖或者挂牌方式出让。该政策的出台使土地级差效应日益显著,区位条件好,环境优越的地段,土地价格高;而位于城市郊区、交通不便、配套不齐全的地段,土地价格低。对于开发商来说,为了追求利润最大化的目标,势必会在高地价的地段开发高档住宅,而在地价相对低廉地段开发普通住宅。开发商在利益的驱动下,通过选择开发的地段、开发档次等影响了城市空间结构,逐渐形成了城市居住空间的分异。可见,开发商的利益驱动是形成居住空间分异的基础。

1.3 城市居民的收入差距是形成居住空间分异的关键

在计划经济时代,城市居民的贫富差异相对较小,改革开放后,随着“让一部分人先富起来”的政策以及经济的发展,广大城市居民的收入在提高的同时,也出现了收入差距拉大的现象。2010年,我国的基尼系数已突破0.5,超过了国际公认的警戒线。居民收入的差异直接影响了住宅的选择的能力。高收入人群由于具有较高的购买力,在选择住房时对地段、景观环境和配套等都有较高的要求,他们往往选择高档住宅,如市中心地段优越的高档公寓或者城市边缘低密度的优质别墅、排屋等等,而低收入人群则只能根据自己的收入状况选择地段相对较差的居住区位,如偏远的城市郊区或是区位较差的住宅。不同收入阶层对居住空间的不同需求和选择从根本上引发了居住空间分异。可见,城市居民的收入差距是形成居住空间分异的关键。

2 杭州市典型住区小区居住空间分异调查

2.1 典型住宅小区的选择

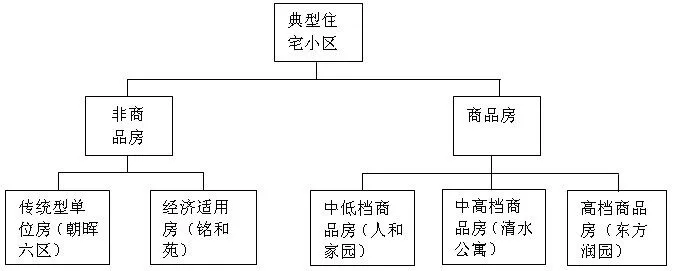

为了满足调研的需要,根据市场价格、区位条件、建筑质量、小区配套、景观环境等标准人为的将杭州市住宅小区划分为五种类型:①传统单位房;②经济适用房;③中低档商品房;④中高档商品房;⑤高档商品房。

在将所有住宅小区划分出五种类型的基础上,将分别从每一种类型里选择1个住宅小区作为代表,通过问卷调查的方式来分析各种不同类型住宅区的居住空间分异情况。考虑到代表性及实地调查的可行性,研究选择了朝晖六区、铭和苑、人和家园、清水公寓和东方润园5个住宅小区作为实际考察对象,它们分别代表了传统型单位房、经济适用房、中低档商品房、中高档商品房和高档商品房(见图1)。

图1

2.2 样本抽取及调查实施

本研究主要采用问卷调查的方法对上述5个典型住宅小区进行调查分析;调查时间:2011年4月至2011年6月;调查方法:随机问卷调查方式。具体的实施过程是,调查人员站在各个住宅小区内或门口处,对出入小区的行人询问,在确认为该住宅小区的住户的情况下即可对其展开调查。调查完全自愿的原则,且以户为单位,这一定程度上保证了问卷的有效性。共发放问卷220份,实际回收209份,其中有效问卷203,约占发放问卷的92.3%。

表1 各类典型住宅小区的居住条件比较

2.3 调查结果与分析

(1)各类典型住宅的居住条件比较。

从表1可见,不同小区居民居住水平差距大,这主要体现在住宅户型与面积、交通、环境、配套设施等主要方面。传统单位房原来是计划经济体制下的单位房,后随着经济体制及住房制度改革,以低于市场的价格卖给职工个人的住房。由于建造年代较早,小区的绿化环境较差,户型结构不太合理,建筑外观陈旧;经济适用房是政府为解决中低收入家庭住房问题而建设的小区,虽配备基本的配套设施和绿化活动空间,但因位置偏远,住区周边缺乏区域性的服务设施,居民生活相对不便。中低档商品房往往建在城市边缘地区,配套设施不全,居民交通、生活十分不便,居住定居意识不强,入住率不高。而中高档的商品住宅住区,由于采用市场化的开发运作方式,必须依靠良好的建筑品质、优越的区位条件、完善的配套设施、舒适的生活环境,才能吸引中高收入阶层的居民。因此,住房条件明显优于其他类型的住区。

通过绘制ROC曲线模型发现,Netrin-1联合Kim-1预测AKI风险的敏感度、特异度较高,利用COX回归性分析证实,两者均为新生儿窒息后AKI发生的独立危险因素,进一步提示两者与AKI发生密切相关。因此,通过对尿Netrin-1、Kim-1进行检测,能为预测窒息后AKI风险提供可靠性依据。有研究证实,AKI后上述两项指标呈正相关,且随着损伤程度加重,两者相关性越明显[20],提示AKI患者尿液中Netrin-1、Kim-1表达存在密切关联。

(2)各类典型住宅的居民基本情况比较。

表2 各类典型住宅小区的居民基本情况比较

如表2所示,随着住宅区档次的提高,居民的收入、文化程度及职业层次也逐步升高。形成城市不同社会阶层在居住空间上的分化倾向。经济适用房的居民以中低收入为主,文化程度大多是大专及以下,职业差别较大,但主要还是企业普通员工为主;传统单位房和中低档商品房的居民以中等收入为主,文化程度方面,传统单位房主要是大专及以下,中低档商品房以高中、大专为主,职业以企业员工、个体工商户为主。中高档商品房的居民以中高等收入为主,文化程度主要是专科及以上为主,职业以企业管理人员、事业单位人员、政府公务人员为主。高档商品房的居民以高收入为主,文化程度差异大,职业以私营企业主、企业高层管理人员为主。

为了了解杭州居民居住空间分异程度,我们采用隔离指数分析方法,用经济收入差别来反映居住分异情况。隔离指数公式为:

其中D就是隔离指数。结合杭州市城市居民的实际收入状况,设定指标如下:Xi是指某一调查点家庭人均月收入2000元以下者占所有调查点同一类型家庭的百分比;Yi是指某一调查点家庭人均月收入8000元以上者占所有调查点同一类型家庭的百分比。从分异度来看,分异度D值一般介于0~100之间,D值越高表明分异程度越高,当D=0时,表明区域处于完全混居的整合状态,当D=100时,表明区域内只有一种单纯的社会群体存在,亦表明是绝对的空间隔离。

由此我们计算出5个调查点的居住隔离指数为71,说明这5个调查点的隔离状况不仅存在,而且还存在较为严重的隔离状态。

表3 各类典型住宅小区的收入差异统计分析

(3)各类典型住宅的居民对住房选择因素的优先考虑比较

表4 各类典型住宅小区的居民对住房选择因素分析

(4)各类典型住宅的居民社区认同度比较。

不同类型住区居民的生活方式和生活态度不同,导致居民对邻里交往和参与住区活动的意愿也不相同。通过调查可知,传统单位房的居民交往相对频,这主要是因为这类小区建造年代较久,居民定居时间较长,而且很多居民直接是同事关系,因此相互往来也较为密切。其次是中高档商品房和高档商品房,居民一般都有1-2家比较熟悉、经常来往的邻居。而在经济适用房、中低档商品房的居民邻里交往较少,意愿也不强烈。探究原因,由于中低档商品房在城市郊区,由于配套不齐全,目前入住率不高,居民之间交流也受到限制。而经济适用房的自主率不高,很多是出租户,居民流动性强,因此会抑制邻里交往的需求。

表5 典型住宅小区的居民邻里交往意愿 (单位:%)

3 由居住空间分异现象引发的思考

综上所述,目前杭州已经出现居住空间分异现象。如果让这种现象进一步显现,势必引起诸如社群隔离、城市贫困的区域化集中、空间资源分配不公等一系列的社会问题,这些问题既不利于杭州市各个阶层的社会融合及城市化进程,也不利于社会的安定与团结。因此,如何促进不同社会阶层之间的交往与融合,推动城市化进程,构建一个和谐、公平、公正的城市社会,具有重要的现实意义。据此,笔者提出以下观点。

(1)一定范围内实施“大混居、小聚居”的居住模式

虽然在市场经济的规律下,不可能完全消除城市居住空间分异的现象,但我们可以借鉴国外解决居住空间分异的方式,在一定程度上、一定范围内实施混合居住模式。国内很多学者也提出了在我国实施“大混居、小聚居”的居住模式。笔者也非常认同这种居住模式。所谓的“大混居、小聚居”的居住模式即在城市的某一居住用地内,不同阶层的人群混合居住,但是在其内部有不同阶层的人群的聚居区,简言之就是“邻里同质、社区混合”。例如在一个混合社区中,可以开发多个组团,使社区内即有中高收入群体居住的组团,也有一定比例的中低收入群体居住的组团,使社区内各种档次的住宅合理配置。实施“大混居、小聚居”的居住模式,不仅可以使不同收入阶层的居民共享社区提供的居住环境、共享公共服务设施,体现居民的平等,实现不同收入阶层融合,也可以使相同收入阶层的居民有一定的聚居区。

(2)通过改善城市公共服务设施弱化城市居住分异。

无论杭州今后是否会实施“大混居、小聚居”的居住模式,但目前杭州城市居住空间分异的现状使得处于城市边缘的中低收入群体失去了享有城市中心区各种便捷的市政设施服务的权利。在这种情况下,我们应大力改善郊区的城市公共服务设施,提高当地的交通、教育、医疗、娱乐条件,减少不同区域居民生活条件的差距,从而弱化城市居住空间分异。

(3)扩大经济适用房、廉租房选址区域。

经济适用房、廉租房政策是政府为解决中低收入阶层住房问题的政策举措。但随着城市中心地价水平越来越高,政府从成本角度考虑,往往将经济适用房、廉租房集中布置在地价低廉的城市郊区,这些区域不仅周围的配套设施很不完备,甚至缺少一些基本的基础设施,造成了中低收入者居住质量下降。为此本文认为可以采用“遍地开花”的方式建设经济适用房和廉租房,除了在一些地价相对低廉的地方开发外,还应在一些地段相对较好的区域开发。从而达到经济适用房、廉租房在空间上的均匀分布,达到一种社会的融合。

[1]刘冰,张晋庆.城市居住空间分异的规划对策研究[D].住区规划研究,2002,26(12).

[2]韦晶磊.居住空间分异问题的探讨[J].当代经理人,2006,(7).

[3]王波.城市居住空间分异研究[D].同济大学硕士论文,2006,(3).

[4]陈燕.中外大中城市居住空间分异的动因比较分析[J].现代城市研究,2008,(12).

[5]陈燕.基于定量分析的南京市城市居住空间分异研究[J].工业技术经济,2009,(10).

[6]丁蕾.济南市居住空间分异研究[D].山东师范大学硕士论文,2009,(4).

[7]苏丽丽.城市居住空间分异的实证研究—以厦门市梧村街道金祥社区为例[D].厦门大学硕士论文,2009.