美学与认知心理学的交叉:审美认知研究进展

2012-07-21陈丽君赵伶俐

陈丽君,赵伶俐

(1.福州大学 人文学院心理学系,福州350108;2.西南大学美育研究中心,重庆400715)

审美认知是一种人类独特的伴随着审美价值判断和审美体验(美感)的高级信息加工方式,因为其必然伴随价值判断和体验,或者说在本质上与审美价值判断和美感体验根本不可剥离,其认知过程与方式显得格外复杂;生理机制上,除大脑神经之外生化反应几乎遍及全身,故长期被学界认为是几乎不可破解的“斯芬克斯”之谜。一般的认知加工研究为了能够更精准地重现人类的各信息加工阶段,通常剥离了价值判断和情感因素,而审美认知必然夹杂额外的非认知加工成分,比如审美价值判断、审美情感(美感)等。这也得到了Baltissen和Ostermann研究的验证:他们让20位被试评估24张绘画作品和23张情绪刺激照片,以因素分析抽取两种主要因素,其一是情绪因子,其二是认知因子,因此审美认知应该包含认知特质和情绪特质两个要素;[1]Leder等人于2004年提出的审美体验模型中,将对审美信息的处理区分出审美情感和审美判断,强调认知判断对于抽象艺术认知的重要性。[2]这些研究都已经告示人们审美认知是人类的一个重要心理过程,随着人类对美的需求的重视和认知心理学的发展,审美认知研究成为整合情感、价值判断等综合研究的重要途径。然而,审美认知这一心理学研究的重要领域却在2003年才被作为一个专业名词进行界定载入心理学大辞典。[3]

在心理学发展史上,审美认知的研究从未中断,却似乎只是零星点缀,直至近几年引起关注。国际上有关审美认知的研究集中在审美认知的加工机制、神经机制研究,及从专家(审美)与生手对审美对象的不同表现来推论大脑有关于审美信息加工特点,审美认知影响因素等方面。

一、审美认知研究背景

19世纪后期由德国心理学家开创的“实验美学”及所掀起的美学科学化进程,为当代审美认知研究的诞生与发展埋下了漂亮伏笔;当代信息科学、认知心理学与美学的交融,催生了“审美认知”这一崭新研究领域。1965年以此为宗旨在美国成立的“国际经验美学学会”(隶属美国心理学会)至今四十多年的发展,集中反映了这一国际研究的基本走向。1973年比利时大会,时任主席的欧文.L.蔡尔德综述了《科学美学的最新发展》,宣称“美学的科学研究已介入了”“人类科学向更适合方向发展的一般运动”;2008年芝加哥大会,来自全世界各国跨多学科领域的160多名专家所提交的论文,已涉及视觉行为与审美评价过程、认知结构与视觉艺术、认知与文学、音乐知觉、审美经验与结构、欣赏、情绪和创造力、神经认知心理美学、艺术的理论与测量等颇有深度的问题探究。2010年德累斯顿大会,来自北美、南美、欧洲、澳洲、亚洲三十多个国家,140多位专家参与了本届会议,共收录了120多篇论文。整个会议涉及的议题共有15个,分别是:审美心理学、知觉和艺术、美学的神经认知方法、认知和审美欣赏、美学理论、哲学和经验美学的桥梁、美感体验和艺术教育欣赏、艺术和环境、博物馆美学,其中还设置了一些特殊领域讨论专题包括建筑美学、设计美学、传媒、计算机和美学、文艺美学、设计中的创造性研究等。

目前国内还仅仅只有极少数大学和研究机构正在艰难跟进。2005年成立的厦门大学信息学院的艺术认知与计算中心及审美认知研究方向;2007年成立的北京师范大学哲学与社会学院应用美学实验室;2008年成立的西南大学的审美认知与行为实验室,分别从信息科学、实证社会学、认知心理学的角度,涉及到审美认知方式及其神经机制和生理机制问题。但是仍然因为学科局限和实验手段局限,研究思路、进度和成果水平都还很有限。这些研究内容涉及《易经》的审美思维与科学思维[4]、审美概念学习迁移和与感性[5]、创造性的关系[6]、中国儒道互补的审美情感模式[7]、审美心理的构建[8]、审美的神经机制综述及其意义探索[9-11]等。

二、审美认知加工

人们产生美的体验依赖于具体的事物,那么在面对审美客体时是如何对这些外在信息进行加工的?审美认知的加工机制的探索就旨在解决这一问题。

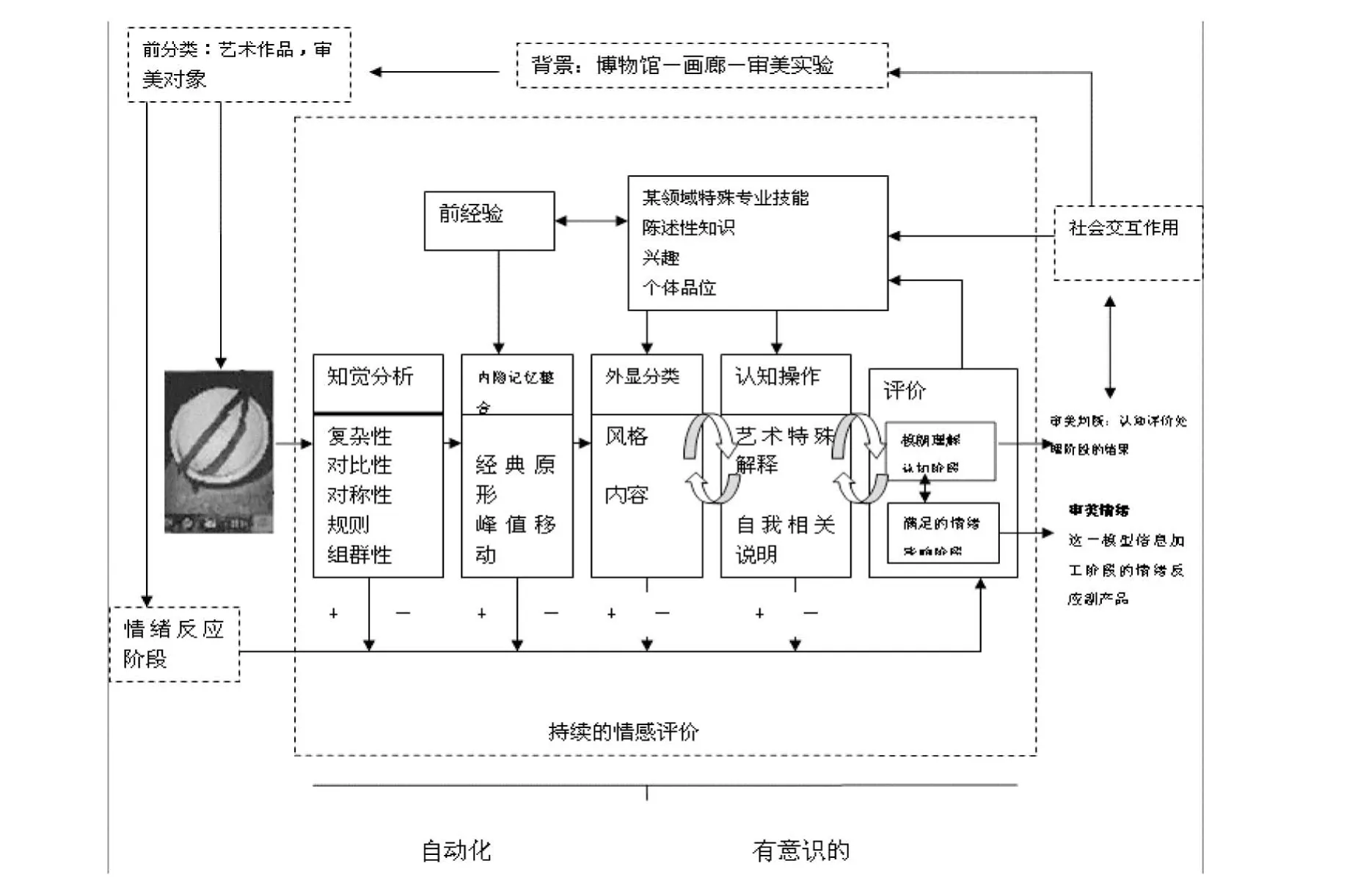

目前这方面的研究有三个比较有代表性的研究成果。在2004年,基于对审美过程中认识与情感的交融,Leder与其同事为了能够清晰地表现出对艺术作品的认知加工如何产生美感体验,他们建立了一个审美体验模型,包括了审美体验的各个加工过程及对此产生影响的变量。Leder等认为美感体验就是一个包含着不断增进升级情感的认知过程,反之亦然。由模型可以看出美感体验经过了知觉分析、内隐记忆整合、外显分类、认知操作和评价几个过程,每一个过程都有一定的影响因素,这一模型是对于审美活动的认知过程的纵向把握(参考图1)。[2]Locher等人对被试观察艺术作品的眼动及愉悦等级评定与在100ms内扫视后按照第一印象抽取绘画作品的意义和内容进行相关分析,发现在美感体验过程中对艺术刺激的视觉认知加工是在快速地扫视之后在认知评价的自上而下加工指导下对事物特征进行详细观察[12],这可以用Leder模型中知觉分析之后,对审美刺激的加工受到了“前经验”控制来进行解释,部分地验证了Leder的审美体验模型。

图1 审美体验模型(Led,.H,Belke,.B,Oeberst,.A.,&Augustin,2004)Fig.1 Aesthetic experience model

Chatterjee从视觉神经的角度出发,提出了一个较为简约的三阶段加工模型。第一阶段便是对审美对象的知觉分析,这是早期的自下的加工,第二阶段是对第一阶段加工分析的元素进行知觉整合,形成统一表征,以进行识别。第三阶段,有选择性地对审美对象的某一些方面进一步加工,激活记忆,赋予意义,进行审美判断。[13]

Höfel和Jacobsen则将知觉加工都作为感受阶段的认知加工(自下而上),对审美对象的记忆提取、思考、赋予意义则称为中央处理阶段,这类似于Chatterjee模型中的晚期阶段,是自上而下的加工,通过了前两个阶段的加工,则审美主体很可能会进入产出阶段,比如进行外显的审美判断,通过绘画、唱歌、跳舞等方式来表达。对审美客体的感受和中央处理是整个审美过程中必经的加工阶段,而产出则不一定。比如一个人被美的事物所吸引,产生了审美情感,但是没有报告出来(外显行为),则没有进入产出阶段。[14]这一模型的独特之处就在于简洁地描述了了“产出”,这一过程与“内模仿”理论有异曲同工之妙,人在美的体验之时,除了主观体验之外,还伴随着生理反应和外显动作,比如我们在听音乐时可能不自觉地随节拍扭动身体。

对于审美对象的信息加工,从Leader对心理过程的详细描述,到Hofel“产出阶段”的融合,三个模型从繁到简,都把审美体验融入到整个审美认知加工过程中,展示了对在情感状态下审美信息的整个加工流程,为后续的进一步区分审美加工的神经机制研究提供了基础。国内学者赵伶俐从另外角度来探索审美认知的整个系统。对审美概念的信息加工是审美认知要解决的首要问题,因为对审美概念的理解、迁移是形成高级审美能力的必要条件。因此,她将审美概念作为先从审美认知领域中的概念理解入手,对审美概念的认知进行了系统的科学阐释和实证研究,[15]从逻辑层面去探索审美的逻辑,为审美认知的架构寻找逻辑基础。[16]

三、审美认知的神经基础

任何审美活动都是人的审美活动,更精确地说是人脑活动,因此审美必定有其神经脑基础。随着研究手段的更新,近来的研究从神经机制的角度去探索人类对审美客体的加工和对美感体验、审美判断进行脑区定位。通过fMRI手段比较美、丑、中立的视知觉,不论是什么类别的作品,美的绘画作品会激起内前额脑区的具体活动,美与丑的图画会激活不同的运动皮层[17]。在欣赏不同审美风格的艺术作品或者自然风景图片时会激起左背侧前额区域[19];以不熟悉的、低情感色彩的几何图形为材料,fMRI显示审美判断会激活前中皮层的活动区域、双边额叶BA45/47区和脑部的后扣带脑皮质、左颞极和颞顶枢纽[19]。Cupchik等人一项研究将对审美认知加工的探索往前推进了一步:他们的结果显示审美(伴随着审美体验,对应着情感加工)观看条件下双侧脑岛(bilateral insula)被激活,并且左侧前额叶有更大的激活,在实用性(对外在客体的形状及场景的知觉加工)观看条件下右梭状回(right fusiform gyrus),由此推测审美体验很可能是自下而上的知觉信息和自上而下的注意定位交互作用的结果[20],这项研究再次印证了Leader等提出的模型,也将审美认知与一般的认知加工进行了分离,不仅找到了美感体验对应的脑基础,还揭示了审美知觉的基本加工方式,为解决“审美对象的形而下特征与形而上意义”之间关系这一重大问题提供了证据。由此可见,审美认知的实验研究中,通常采用审美判断和描述性判断作为任务,然后比较不同判断状态下的脑区活动,以确定审美判断、美感体验对应的脑区,这对于回答“审美的主体客体间性”、“美感的形成机制”等重大美学问题带来极大突破。

审美判断是除了美感体验外,审美认知过程中伴随的另一重要加工,要真正深入了解审美认知加工过程的奥秘,必然要将审美判断与其他的社会、道德判断进行区分。以往相关研究都集中在人的社会或道德判断,对于非社会和非道德评价的抽象实体的评价是否也有同样的神经网络?为了回答这一问题Jacobsen等通过fMRI来调查几何图形的审美判断与神经的关系。实验中让被试对同一个刺激作出对称与否、美与否的判断。实验材料采用新异、抽象的几何图形以减少态度或者记忆相关加工过程的干扰。行为分析结果表明对称性与复杂性确实影响了审美判断。审美判断会激活前中皮层的活动区域(布鲁得曼9/10区),双边额叶和后扣带脑皮质(布鲁得曼45/47区),左颞极和颞顶枢纽。与此相比,对称判断激活顶骨和促进三维信息加工的前运动区,有趣的是,审美判断不仅激起了前中皮层强有力的信号,还激起了对称网络的左顶内沟,这说明审美判断与社会和道德判断的神经网络是部分重叠在一起的。[21]

另外,将ERP运用于审美研究中可以依据极点和振幅的变化,精确地确定审美活动中的信息加工过程。现有的研究表明审美判断包括了两步加工过程:首先,300-400ms是对刺激形状的加工,由不美的刺激引起的;在随后的440-800ms期间内对视觉刺激的审美判断引起C3和C4区的晚期正成分。[23-24]Tommaso等人通过观察对世界名画、几何图形的审美判断和无审美判定三种实验水平中P3b和N2b的振幅、潜伏期和头皮位置变化情况,以确定审美主体美的、中立的、不美的图片的注意分配情况。结果显示无论是世界名画还是几何图形,对于判定是美的刺激比那些中立或者丑的P3的振幅更大,这说明人们会把注意力集中在愉悦的视觉上。[24]Onofrj等的研究中脑区分布图也证实了P3振幅的增强是由于美的刺激物引起的,并且广泛分布在顶枕区,[25]这与来自于愉悦情绪图片的研究结论是一致的。[26]

依据这些研究结果及成熟的ERP成分和脑区定位的结论,Chatterjee提出的审美认知早、中、晚期加工模型很可能对应着以下的神经基础:早期加工诱发枕叶皮层区的活动;额-顶叶皮层的注意神经回路的活动则反应中期加工;晚期阶段中,审美判断可能对应背外侧和内侧额叶皮层区,偏好的情感反应则对应内侧额叶、内侧颞叶、内侧额叶和额眶部皮质、皮层下结构等。Höfel和Jacobsen的模型中产出阶段则可能对应了控制肢体动作的运动皮层区。同样可以预测在Leader等的模型中,知觉分析、分类、认知操作等可能激活相对应的枕叶、颞叶皮层;而后面的评价阶段则可能激活前额叶皮层,审美情感则可能激活内侧眶额、扣带前回等。

四、审美认知的个体差异(专家与生手的比较)

按照知觉加工的“知识经验”的自上而下加工观点以及Leader的模型,专业知识在审美过程中将影响被试的外显分类和认知操作,因此,对专家与生手的比较研究是探究知识对美感、理性对感性作用的一个良好的视角,同时从他们对审美对象的不同反应中,探求“美”和“快感”的判断有什么不同。

艺术背景明显与审美偏好相关。在早期的知觉分析阶段,当审美对象是一些与现实事物偏差比较远的绘画作品时,专业知识就开始起作用了。专业的训练和经验会加强对艺术作品和图形组织的敏感性:有经验的观察者能够更好地进行艺术鉴别,他们倾向于去观察事物的特征比如线条、形状、纹理,这些都是未经过训练的观察者所不能觉察的差异,总而言之,专业者能够发现非专业者所不敏感的各种特征和组织结构性,从中获得更多的审美感受,他们就更会喜欢不同的特征,感受不同而更多的事物,然而对于那些描述清晰的图画内容的分类也没有出现显著差异,比如风景画和日常生活画。[27]

在对艺术作品的归类方面,专业者更可能通过风格来进行分类,而非专业者更倾向于从个人的感觉、颜色出发。[28]专家分类反应了他们的艺术史知识而不仅仅是艺术品表面的特征。[29]Hekkert等人从艺术专业者和非艺术专业者对艺术作品的评估出发来考察二者的差异。10-20序列年轻艺术工作者的艺术作品幻灯片作为刺激材料。每一序列进行评定,包括非原创-原创,技能缺乏—技能,差的质量—好的质量。与非专业组比较,专业组对原创性和质量性有显著的相关(r=0.88)。这说明专家在对作品进行评估时会比非专业者更看重作品的原创性和质量。[30]Augstin和Leder对艺术专业者对绘画作品的概念结构进行研究,发现与他们所假定的艺术专家更会对风格进行归类的假设相反,两个组都没有明显的区别,他们都比较倾向于通过明确的内容和颜色属性来归类。但是在对绘画进行定价时,艺术史的学生更反对用其他人工技术手段而做的画,比如拼贴画、丝网印刷和计算机辅助产品,而非专业者既不通过画的经典着色也不根据人工技能来对作品进行分类。[31]Shafto和Coley在2003的研究中就提及有些对于非专业者来说是完全不知的属性恰恰能激活专业工作者分类判断所需要的专业知识。专业者对于那些能够反应背景知识和绘画作品所体现的政治信息会进行分类,而非专业者更可能从表面的属性出发来对绘画作品进行归类。[29]因此,艺术经验和知识更可能与特质分类相关。

以上研究显示专业知识水平会对审美判断、审美偏好和作品分类有影响,那么专业知识水平是否会调整那些与视觉加工、记忆和奖励加工有关的神经系统从而导致这样的影响?Kirk等人(2009)的一项fMRI研究表明即使行为结果显示:建筑专家与普通群体之间对建筑图片和面孔图片的审美评定和反应时没有显著差异,但是对美的建筑图片,建筑专家在 OFC(bilateral medial orbitofrontal cortex)和胼胝体下区、扣带回区的激活强于普通被试,并且专业技能对于那些与记忆联系紧密的脑区比如海马回和楔前叶都有不同的激活,专业水平不仅调控了审美的认知进程,而且调控了与奖励相关的神经系统。[32]

五、审美认知加工(知觉分析)的影响因素

审美的认知加工与一般认知加工的最大区别就在于审美认知加工伴随美感体验,并对审美对象产生趋近的行为(审美)。在Leader等人模型中就提及审美对象本身固有的特性如对称、平衡、复杂等,个体的专业知识经验(个体差异),认知操作特性等会影响人们对审美信息的加工。目前这方面的研究集中在对审美知觉分析阶段影响因素的探索。

格式塔对于“好的形”的研究就是审美属性对认知加工影响的探索,比如平衡、对称、清晰度等等,目前偏向于认为“好的形”之所以会产生愉悦感受主要是因为这些“形”更容易被加工。[33]比如,Schwarz和Winkilman就认为是因为人们看到了其中的一半就可以知道另外一半的状况,对称图形的认知比非对称图形要容易许多,可能是由于这个原因导致了这样的结果。[34]但是Zaidel等人后来的研究却发现对称性更多地与健康相联系而更少与吸引力相关,面部的对称性可能对于健康判断是至关重要的,但对于吸引力则不一定,这可能是因为人脸和大脑已经进化成自然非对称性了。[35]对于平衡特性的研究也证明了这一点。Locher等人通过比较人们在看原始的绘画跟改变了之后的图片发现二者所引起的扫视路线不一样。将原始图片进行改变或者是去掉某一特征,或者是改变绘画作品的宽度,人们看那些歪曲的图片眼动会更频繁,而更少地集中在某点上,这说明人们拼命地想要去找出图片中的平衡和规律性,缺乏平衡的组织结构就难以形成良好的扫描模式,[36]这从实证的角度验证了阿恩海姆所认为的不平衡构图会使人感觉模糊不确定。[37]国内最新的研究也支持了这点:加工流畅度和对作品的偏好评价呈显著正相关,[38]流畅性概念就是对于刺激处理的容易度,使得知觉的处理较为容易,也就是所谓“好的形”。

通常我们会说“审美疲劳”是由于刺激重复出现而出现的状态,为了避免或者缓解这种消极的审美状态,复杂多样性的变化是必须的。心理学的研究提出了一个词“简单暴露效应”(Mere Exposure Effect),这与审美疲劳是相对应的。简单暴露效应是指刺激的简单暴露能够成为提高个体态度的充分条件,也就是简单的无强化暴露可以提高对刺激的喜欢程度,即熟悉导致喜欢。[39]有研究表明对12岁和14岁两组儿童呈现50张著名艺术家绘制的复制品,一组呈现多次,一组只在开始和结束之时才呈现,结果表明儿童们增进了对那些在开始阶段便表示喜欢的画的喜爱,减少了对那些开始阶段便不关心的画的注意。[40]那么简单暴露效应所带来的喜好程度的加强与刺激重复出现所带来的审美疲劳到底存在什么样的转化关系?Miller(1976)的研究中,受试者对于海报呈现的刺激,以中等暴露较具说服效果,然而超过200次以后开始有负面反应。[41]这对于研究复杂性和变化性所引起的审美判断及审美感受具有一定的借鉴意义。

对称、平衡等因素因为加工便利使得人们产生审美偏好,那与复杂是否矛盾?这一问题推动研究者们去建立复杂度与美感体验关系的模型。Berlyne(974)发展了一个理论:中等唤醒度的复杂性最容易引起人们的喜爱。[42]Vitz通过增加图形的棱角以增加复杂性,平均线也显示人们对于那些中等程度复杂性的图形更喜欢。[43]Berlyne的预测向人们揭示了一个审美愉悦的规则:变异中的统一。研究表明人们即会被有规律的统一的型所吸引,但也会去搜寻复杂性和变化性,因此在这些相反的因素中取得平衡就很容易产生最大的愉悦感。

六、研究不足及展望

综合已有研究,审美认知的研究存在着以下不足:对审美认知的加工阶段尚不明确,虽构建出几个加工模型,但还需要不断经过验证;生理反应的研究也只局限于血液循环系统,需要寻求更多的指标;实验材料虽涉及审美概念、学科概念、音乐、图形等,但是对更广泛的审美对象例如居室、服饰、网络、手机、汽车等产品外观等综合审美材料还有待涉及;跨文化和纵向研究都还没有展开等。还有非常重要的一点便是缺失对审美价值观的研究。从Leader对心理过程的详细描述;Chatterjee认为的知觉分析、知觉统合到第三阶段对审美客体赋予意义晚期阶段,及Höfel等认为的审美感受、中央处理及产出阶段都提及审美感受、审美判断对审美认知的影响作用。审美判断在整个的认知加工过程中起着至关重要的作用,是连接个体审美体验与认知加工的桥梁,另外个体对审美刺激做出判断的价值来源于他们的价值观,为此,深入到价值观层面考察变化知觉的影响因素也是研究不可避免的趋势,但在以往的研究中还未系统提及到,因此这也是未来研究中应该着重考虑的、富有创建性的变量。

[1]Baltissen R,Ostermann B M.Are the dimensions underlying aesthetic and affective judgment the same?[J].Empirical Studies of the Arts,1998,16(2):97-113.

[2]Leder H,Belke B,Oeberst A,Augustin D.A model of aesthetic appreciation and aesthetic judgments[J].British Journal of Psychology,2004(95):489-508

[3]林崇德,杨治良,黄希庭主编.心理学大词典[M].上海:上海教育出版社,2003:1097.

[4]赵伶俐.《易经》:人类科学思维和审美思维方式的精典阐释[J].心理科学,1999,22(3):237-240

[5]赵伶俐.审美概念学习效应与迁移的逻辑线路探究[J].心理科学,2002(1):60-63

[6]赵伶俐,黄希庭.审美概念理解对于创造性思维作业成绩的影响[J].心理科学,2002,25(6):649-652

[7]彭彦琴.中国传统情感心理学中“儒道互补”的情感模式[J].心理学报,2002,34(5):540~545

[8]周冠生.审美心理学初探[J].心理科学.2000,23(2):180-183

[9]丁晓君,周昌乐.审美的神经机制研究及其美学意义[J].心理科学,2006,29(5):1247-1249

[10]丁峻.审美活动的神经机制与认知意义[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2010,49(2):151-158

[11]王乃弋,罗跃嘉,董奇.审美的神经机制[J].心理科学进展,2010,18(1):19-27

[12]Locher P,Krupinski E A,Mello-Thoms C,Nodine C F.Visual interest in pictorial art during an aesthetic experienc[J].Spatial Vision,2008,21:55-77

[13]Chatterjee A.Prospects for a cognitive neuroscience of visual aesthetics[J].Bulletin of Psychology and the Arts,2004(4):55-60.

[14]Höfel L,Jacobsen T.Electrophysiological indices of processing aesthetics,Spontaneous orintentional processes?[J].International Journal of Psychophysiology,2007(65):20-31.

[15]赵伶俐.审美概念认知—科学阐释与实证[M].北京:新华出版社,2004.

[16]赵伶俐.多值逻辑与审美逻辑——论审美认知的逻辑基础[J].西南师范大学学报,2003,29(2):22-27

[17]Kawabata H,Zeki S.Neural correlates of beauty[J].Journal of Neurophysiology,2004,91:1699-1705.

[18]Cela-Conde C J,Marty G,Maestu′F,Ortiz T,Munar E,Ferna′ndez A,et al.Activation of the prefrontal cortex in the human visual aesthetic perception[J].Proceedings of the NationalAcademy of Sciences of the United States of America,2004,101:6321-6325.

[19]Jacobsen T,Ricarda I,Schubotz R I,Hofel L,Cramonb Y.Brain correlates of aesthetic judgment of beauty[J].NeuroImage,2006(29):276-285.

[20]Cupchik G C,Vartanian O,Crawley A,Mikulis D J.Viewing artworks,contributions of cognitivecontrol and perceptual facilitation to aesthetic experience[J].Brain and Cognition,2009(70):84-91.

[21]Jacobsen T,Ricarda I,Schubotz R I,Hofel L,Cramonb Y.Brain correlates of aesthetic judgment of beauty[J].NeuroImage,2006(29):276-285.

[22]Höfel,L.,&Jacobsen,T.Electrophysiological Indices of Processing Symmetry and Aesthetics,A Result of Judgment Categorization or Judgment Report?[J].Journal of Psychophysiology,2003(21):9-21.

[23]Jacobsen T.Höfel L.Descriptive and evaluative judgment processes,behavioral and electrophysiological indices of processing symmetry and aesthetics[J].Cognitive,Affective &Behavioral Neuroscience,2003(3):289-299.

[24]Tommaso M D,Pecoraro C,Sardaro M,Serpino C,Lancioni G.Livrea P.Influence of aesthetic perception on visual event-related potentials[J].Consciousness and Cognition,2008(17):933-945

[25]Onofrj M C,Fulgente T,Nobilio D,Bazzano S,Colamartino P.Mapping of event-related potentials to auditory and visual odd-ball paradigms in controls[J].European Neurology,1991,31(4):220-228.

[26]Delplanque S,Lavoie M E,Hot P,Silvert L,Sequeira H.Modulation of cognitive processing by emotional valence studied through event-related potentials in humans[J].Neuroscience Letters,2006(356):1-4.

[27]Hekkert P,Leder H.2008.product aesthetics.Retrieved October[EB/OL](2006)[2010-03].http://www.dagstuhl.de/Materials/Files/08/08292/08292.HekkertPaul.Paper.pdf

[28]Winston A S,Cupchik G C.The evaluation of high art and popular art by naive and experienced viewers[J].Visual Arts Research,1992(18):1-14.

[29]Shafto P,Coley J.Development of categorization and reasoning in the natural world:Non-experts to experts,na?ve similarity to ecological knowledge[J].Journal of Experimental Psychology:Learning,Memory & Cognition,2003,29:641-649.

[30]Hekkert p,Wieringen P C W.Beauty in the eye of expert and non expert beholders:a study in the appraisal of art[J].American journal of psychology,1996,109:389-407

[31]Augstin M D,Leder H.Art expertise:a study of concepts and conceptual spaces[J].Psychology Science,2006(48):135-156

[32]Kirk U,Skov M,Christensen M S,Nygaard N.Brain correlates of aesthetic expertise,aparametric fMRI study[J].Brain and Cognition,2009(69):306-315.

[33]伊彬,林演庆.近一世纪审美实证研究趋势[J].设计学报,2008,13(2):1-29

[34]Schwarz R P,Winkielman N P.Processing fluency and aesthetic pleasure:Is beauty in the perceiver’s processing experience?[J].Personality and social psychology review,2004(8):364-382

[35]Zaidel W Z,Aarde S M,Baig K.Appearance of symmetry,beauty,and healeth in human faces[J].Brain and cognition,2005(57):26-263

[36]Locher P J.The usefulness of eye movement recordings to subject an aesthetic episode with visual art to empirial scrutiny[J].Psychology Science,2006,48:106-114

[37]阿恩海姆.审美心理描述[M].滕守尧译.成都:四川人民出版社,1998:113.

[38]陈睿,高湘萍.加工越流畅越美?——抽象艺术作品审美加工探秘[J].心理科学,2011,34(3):565-570

[39]张立荣,管益杰,王詠.简单暴露效应的理论模型[J].心理科学进展,2006(14):932-937

[40]瓦伦丁.实验审美心理学[M].潘智彪译.海口:三环出版社,1987,p 9-10.

[41]Miller R L.Mere exposure,psychological reactance and attitude change[J].Journal of Abnormal and Social Psychology,1976(59):1-9.

[42]Berlyne D E.Studies in the new experimental aesthetics:Steps toward and objective psychology of aesthetic appreciation[M].Washinton,DC:Hemisphere,1974.

[43]Vitz P Z.Preference for different amounts of visual complexity[J].Behavioral Science,2006(11):105-114