水工重力式挡土墙构造设计及应用

2012-07-20孙剑

孙剑

(大同市水利规划设计研究院 山西大同 037004)

重力式挡土墙是用墙体本身重量来平衡外力以满足稳定要求,多采用浆砌石和混凝土构建。由于重力式挡土墙取材和施工均比较方便、经济实用,所以在中小型水利工程中得到广泛的应用。水利工程中常见的重力式挡土墙高度一般在6 m以下,由于重力式挡土墙结构简单,并且具有较好的稳定性,因此经常作为水闸、溢洪道、堤防工程和大型渠道的边墙使用。科学的设计和使用重力式挡土墙是水工设计中的重要项目。

1 重力式挡土墙的断面结构形态

重力式挡土墙可分为仰斜式、垂直式与俯斜式3种形式。挡土墙土压力计算比较复杂,目前主要利用库伦理论和朗肯理论,两种理论均适用于无黏性土。通常的俯斜式重力式挡土墙的墙背摩擦角δ≤0.67φ,不能满足朗肯理论,因此重力式挡土墙多采用库伦理论进行土压力计算。

选择重力式挡土墙的形式时,需要结合工程的使用部位、地质条件等实际情况来综合考虑。仰斜式墙后坡比一般采用1∶0.2~1∶0.4,墙背可降低土压力,但墙后填土却不易压实。当为获得较好的水流条件,仰斜式常作为过渡段的扭曲翼墙。当墙后允许开挖边坡较陡时,也可作为大型渠道的侧墙或滑坡防护工程。俯斜式和垂直式的墙背可以回填土料,有利于防渗,同时墙体可以承受较大的土压力,填土也易于夯实。实际工程中以俯斜式使用居多,主要原因是由于外墙面垂直的挡土墙与周围建筑物更容易衔接,同时还可以得到较好的水流条件,因此常作为水闸闸室、溢洪道等水利工程的岸墙。俯斜式墙后坡比一般采用1∶0.4~1∶0.7,当俯斜式墙身的高度较大时,为了增加墙体的稳定性,可将外墙面做成 1∶0.1~1∶0.2 的坡面。

工程建设中重力式挡土墙的下部常做成底板形式,底板埋深通常在冻层以下。为了增加挡土墙的抗滑稳定性,通常采取增加底板宽度、基底面做成向内倾斜和增加凸榫基础几种措施。增加底板宽度后的前后趾宽度不宜大于0.5 m,前趾埋深还应大于水流冲刷深度0.5 m;采用基底向内倾斜措施时,土质地基斜坡不陡于0.2∶1,岩石地基不陡于0.3∶1;凸榫基础深度宜为0.5~1m。

2 重力式挡土墙的构造措施

挡土墙的细部构造对工程的质量和安全有着非常重要的影响。工程设计中许多挡土墙的计算和施工都满足规范要求,但在工程完工后,尤其在汛期或冬春交替期间,却出现墙体裂缝或倾覆的现象,分析其主要原因是挡土墙的细部构造措施不够完善。

2.1 墙体分缝和止水

为了避免地基沉陷和温度应力引起的裂缝,挡土墙沿长度方向上应设置沉降缝或伸缩缝,这两种缝通常设置在一起。对建在软基上的混凝土挡土墙分段长度为15~20 m,对于浆砌石挡土墙分段长度不宜大于10 m。挡土墙沿长度方向的分缝还应考虑以下两种情况:挡土墙在平面和立面布置的突变折点处应设置沉降缝;挡土墙基础下地基岩性发生明显变化处也应设置沉降缝。

墙体分缝宽度约2.0~2.5 cm,内填闭孔泡沫板或嵌入沥青衫板等材料用以防止墙后填料流失。根据施工经验,由于闭孔泡沫板容易变形,因此施工时多采用沥青衫板填充。对于有侧向防渗要求范围内的分缝中应设置垂直向止水,一般水利工程可仅在墙前分缝中设置一道止水,而对于重要水利工程中的挡土墙,应在墙内分缝中设置前后两道止水。挡土墙分缝的垂直止水应和墙前迎水面的底面缝间的水平止水构成封闭系统。缝中止水可使用橡胶止水带或铜片止水(多在混凝土墙中可使用),也可用遇水膨胀止水条(多在浆砌石墙中可使用),特殊部位有时也可用双组份聚硫密封膏进行止水处理。

2.2 墙体排水措施

位于非防渗范围内的挡土墙,为了降低挡土墙后的地下水位,减小墙后的静水压力,通常在墙身布置适当数量的排水孔,使墙后积水或地下水易于排出。挡土墙排水除减少静水压力外,对于填黏性土的挡土墙还可以提高填土的强度指标,从而减少作用于墙上的土压力,特别是在寒冷地区,降低墙后填土的含水量和削弱地下水补给,对减少作用于挡土墙上的水平冻胀力也有显著作用。

墙体排水孔可根据墙高布置1~2排,孔的竖向和水平间距通常为2~3 m,孔径为5~8 cm,最下一排距离基础约30 cm。排水孔墙后进口位置要求设置反滤,以避免排水时带走墙后填土。实际工程中为了便于施工,排水孔内可预埋PVC管,管插入墙内侧后,管口填滤料并裹多层针刺无纺土工布作为反滤保护。若墙后地下水位偏高,可以将排水孔后的滤料连起来,形成纵向排水带,以便于排水。若墙后积水量较大,可在排水带中埋设滤水管,以增强快速排水的效果,有效降低墙后地下水位。纵向排水带的大小可根据实际的渗流量确定。

2.3 墙体抗冻胀措施

在寒冷地区,冻土层的冻胀破坏是挡土墙产生破坏的主要原因,这种破坏多发生在冬春交替的融化期。挡土墙的断面尺寸多是按非冻胀土理论设计的,但是当墙后水平冻胀力远大于非冻胀土压力时,挡土墙将失去稳定。对于土基,挡土墙基础置于冻土层以下,过大的水平冻胀力将使挡土墙的前趾给予地基的压应力过大,地基应力大小比超过允许值,导致不均匀沉陷前倾变位,这种破坏对于浅基挡土墙更为明显。对于岩基,水平冻胀力的倾覆力矩大于抗倾力矩,从而导致墙体沉陷前倾变位。

目前还没有一套完整的理论来解决墙后水平冻胀力的计算问题,为了保证挡土墙的稳定和安全,工程设计中就需要采取必要的措施来减弱冻胀力的影响。从工程实践中看,降低墙后填土的含水量和墙后地下水位是防止挡土墙冻害的最有效方法。

在满足侧向防渗要求的前提下,应尽量设置墙后排水,尤其是布置纵向排水带和滤水管的方法,在排除墙后积水和降低地下水位方面,效果非常明显。

消除冻害的另一种方法是在挡土墙后换填非冻胀性土料。根据现场实验资料,在相似条件下,亚黏土、亚砂土、砾石土及粗砂水平冻胀力之比为 1∶0.75∶0.67∶0.2,因此中粗砂、砾、卵石和块石,当细颗粒含量小于14%时即可认为是非冻胀土,但应注意换填料中小于0.05 mm的细颗粒含量不应超过总重的4%。对于小于6 m的重力式挡土墙,换填厚度顶部可为0.5 m,中部为可按1.2Zd-0.5dZ计算(Zd为基础埋深,dz为中部墙宽),墙后趾部厚度为0。此外,重力式挡土墙可以结合开挖边坡,考虑在回填料外铺设防渗土工膜形成封闭的系统,以防止外水补给。土工膜的两侧用铁板压条和螺栓锚固在挡土墙的后趾板和墙顶处。

一些工程中也有采用在墙背上铺聚苯乙烯泡沫保温板的方法来消除冻胀影响,但该种方法的造价成本相对较高,使用也相对较少。

由于产生水平冻胀力的因素相对复杂,采用单一的结构措施很难达到理想的效果,因此在工程设计和施工中,应充分考虑到挡土墙的结构形式、使用部位和防渗要求,以及当地回填料造价等条件,采用排水、换填、保温等多种工程措施相结合的方法来消除或降低冻胀影响。

3 重力式挡土墙的施工实例

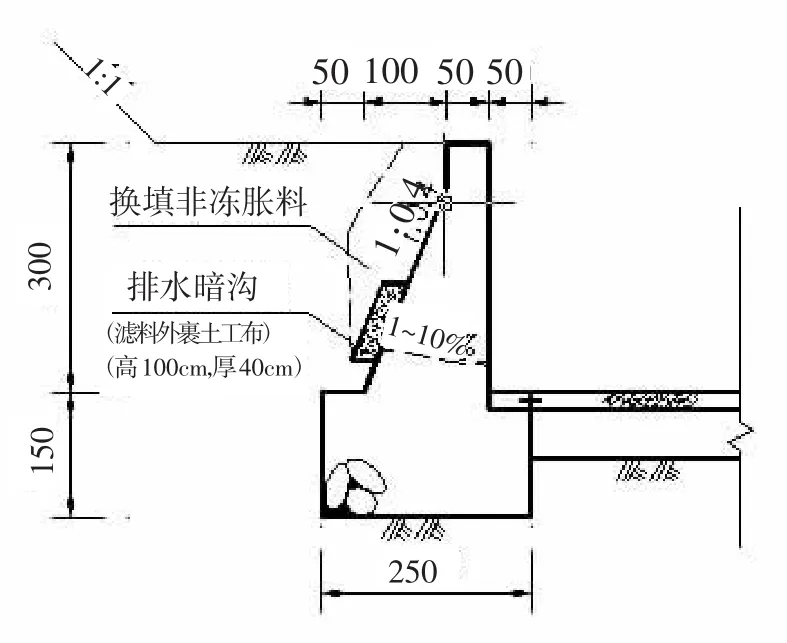

大同县茹庄水库除险加固工程中,溢洪道泄槽段侧墙采用浆砌石重力式挡土墙,断面形式采用俯斜式,墙高为2~3 m。左侧边墙墙后土质边坡较高,设计在墙体分缝为10 m,墙体下部布置1排φ50排水孔。工程在施工过程中,左侧边墙基槽开挖后,在墙后位置发现大量地下水出溢,地下水位较高,由于出水量较大,墙体排水孔已不能满足墙后排水要求,因此在排水孔后回填滤料外裹针刺无纺土工布,形成纵向排水暗沟(宽100 cm厚40 cm),将墙后积水排至下游河道,降低地下水位,同时在冻深范围内回填非冻胀性土料,做法见图1。采用多种措施相结合的方法降低了冬春季节的冻胀影响,极大地提高了泄槽侧墙的稳定性,取得了良好的运用效果。

图1 挡土墙剖面图