我国古代的三项水利工程

2012-07-18刘英楠

文/刘英楠

都江堰水利工程、新疆坎儿井、北海团城古节水工程,是我国古代的三大著名水利工程。从中让我们得窥古人用水智慧之一斑。

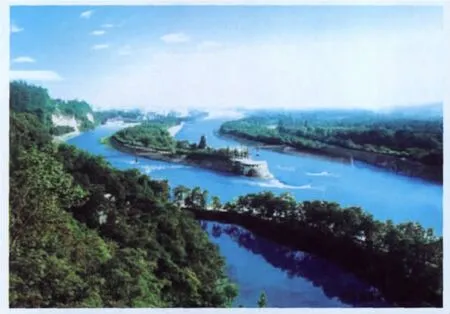

“独奇千古”都江堰

全球迄今为止年代最久、唯一留存、以无坝引水为特征的宏大水利工程——都江堰水利工程位于四川省都江堰市城西,古时属都安县境而名为都安堰,宋元后称都江堰,被誉为“独奇千古”的“镇川之宝”。李冰父子主持修建的都江堰水利工程,2200多年过去仍然连续使用,发挥出巨大效益,不愧为文明世界的伟大杰作、造福人民的伟大工程。2000年11月,青城山——都江堰被联合国教科文组织遗产委员会列入《世界遗产名录》。

岷江是长江上游的一条较大的支流,发源于四川北部高山地区。每当春夏山洪暴发之时,江水奔腾而下,从灌县进入成都平原,由于河道狭窄,古时常常引起洪灾,洪水一退,又是沙石千里。灌县岷江东岸的玉垒山又阻碍江水东流,造成东旱西涝。秦昭襄王51年(公元前256年),李冰任蜀郡太守,主持修建了都江堰水利工程。

都江堰渠首工程主要包括鱼嘴分水堤、飞沙堰溢洪道、宝瓶口进水口三大部分,科学地解决了江水自动分流、自动排沙、控制进水流量等问题,消除了水患,使川西平原成为“水旱从人”的“天府之国”。目前灌溉面积已达40余县,超过1000万亩。都江堰每年都接待不少外国游人,其中有些是水利专家。他们仔细观看了整个工程的设计后,都对它的高度的科学水平惊叹不已。比如飞沙堰的设计就是很好地运用了回旋流的理论。

旱地生命之泉坎儿井

素称“火洲”、“风库”,气候极其干旱的新疆吐鲁番,很久以来就出现了大片的绿洲。奥秘之一就在于吐鲁番盆地上分布着四通八达、犹如人体血脉似的坎儿井群和潜流网络。新疆大约有坎儿井1600多条,分布在吐鲁番盆地、哈密盆地、南疆的皮山、库车和北疆的奇台、阜康等地,其中以吐鲁番盆地最为集中,达1200多条,总长超过5000公里。

坎儿井是一种结构巧妙的特殊灌溉系统。它由竖井、暗渠、明渠和涝坝(一种小型蓄水池)四部分组成。竖井的深度和井与井之间的距离,一般都是愈向上游竖井愈深,间距愈长,约有30至70米;愈往下游竖井愈浅,间距愈短,约有10到20米。竖井是为了通风和挖掘、修理坎儿井时提土用的。暗渠的出水口和地面的明渠连接,可以把几十米深处的地下水引到地面上来。

坎儿井之所以能在吐鲁番大量修建,与这里的地理条件分不开。吐鲁番盆地北部的博格达山和西部的克拉乌成山,每当夏季来临,就有大量的融雪和雨水流向盆地,当水流出山口后,很快渗入戈壁地下变为潜流。积聚日久,使戈壁下面含水层加厚,水储量大,为坎儿井提供了丰富的水源。

世界上最早的坎儿井出现在亚美尼亚。我国新疆坎儿井的起源,一般认为源自汉代今陕西关中地区挖掘地下窖井的技术——“井渠法”。汉通西域后,塞外乏水且沙土较松易崩,就将“井渠法”取水方法传授给当地人民,后经各族人民的辛勤劳作,逐渐趋于完善,发展为适合新疆条件的坎儿井。吐鲁番现存的坎儿井多为清代以来陆续兴建的。据史料记载,由于清政府的倡导和屯垦措施的采用,坎儿井曾得到大量发展。

据悉,一条坎儿井灌田数十亩至数百亩不等,井里的清泉浇灌滋润吐鲁番大地,使火洲戈壁变成绿洲粮田。现在,尽管吐鲁番已新修大渠、水库,坎儿井仍在现代化建设中发挥着生命之泉的特殊作用。

北海团城古节水工程

北京北海公园团城,800多年前是湖中的一个土岛,元代以后岛址建成一个高出地面四五米、面积不过6000平方米的小小围城。数百年来,无论是大雨倾盆,还是久旱无雨,这里都没有积水、不见泄水;生长的数十棵古树百代常青,历久不衰。

我国园林科研人员披露,在团城地下发现的一座建于公元15世纪初的古代雨水利用工程,造成了上面描述的奇妙现象。

团城上的古树,绝大部分是油松、白皮松、侧柏和桧柏等常绿树,包括年龄800多岁、分别被乾隆皇帝册封为“白袍将军”、“遮荫侯”的一棵古松、一棵油松,并有21棵树龄过百、17棵树龄超过300年的古树。虽都是北方常见树种并有耐旱习性,但要在这样一个面积不足6000平方米、地面高出北海水面的封闭单元内生长,所需的水分只有来自天然降水。但根据气象资料,北京的雨水根本无法满足其需要。

2001年,由北海公园副园长赖娜娜和沈方领衔专门成立课题组,对北海团城古渗井雨水利用项目进行攻关,才揭开了古树屹立800年葱翠常青之谜。发现团城并没有北京古建筑中常见的排水明沟,也没有像正阳门箭楼、鼓楼、万里长城及北海白塔等处城墙一样,设置泄水石槽(吐水嘴),而是在地面上采用干铺倒梯形青砖和深埋渗排涵洞的做法,起到良好节水、存水效果。

团城每块地砖的四周立面,都不是垂直的而是倾斜的,砖呈倒梯形,砖与砖之间也并无灰浆粘合,为古树创造了良好的根部透气和接受降雨的条件。砖铺装后形成了一道道高10厘米、底宽2厘米左右、断面成三角形的空的通道,而且纵横交叉。通道的上端透过砖与砖之间的狭窄缝隙与地面相通,雨水和空气很容易进到通道中来。砖的下面有一层很厚的灰土与砖黏结,既能承载和稳定上面的砖块又能很好地使土壤透水透气。灰土下是黑色的肥沃土,内含兽骨、螺壳等物,为古树供应养料。专家测定,这些砖烧制年代最早为公元1411年(明永乐年间),最晚为公元1821年(清道光年间)。实验证实,这种设计确能起到“城外雨水四溢,城上全盘吸收”的效果。

此外,团城渗水古井内也“别有洞天”。井的下部有一个拱形的涵洞,由青砖砌成,洞口有一层厚厚的淤积物。专家借助先进的地球物理电磁法探明涵洞的走向,发现团城9个入水井口分别与地下涵洞相通,呈逆时针“C”字型走向,9号井为起点,到达1号井,最后通向团城外的排水管。当大雨或暴雨来临时,雨水由井口流入涵洞储存起来,同时不断地向周围土壤渗透,当土壤水分饱和时,涵洞逐渐形成一条暗河,排出城外,这样古树在多雨时不致积水烂根,干旱时不致缺水干枯。根据现状取样,专家估算涵洞埋深以上土体的最大蓄水能力,发现它在正常参数下可储存全年天然降水量。

团城集中体现了我国古代水利工程师们科学的集水思想,创造了和谐的生态环境,专家们认为,这些思想为发展节水型园林提供了宝贵的科学依据。