广西蚕业考察报告

2012-07-17吴钢

吴 钢

(四川省蚕业管理总站,四川 成都 610041)

近年来,广西抓住国家“东桑西移”战略机遇,调整农业产业结构,大力发展蚕桑产业,促进了农业增效、农民增收和县域经济发展,成为广西农业的新兴优势产业和承接产业转移的成功范例。广西蚕业为何能迅速崛起,广西经验对我省蚕桑产业的发展有何启示和借鉴意义?为此,我们对广西蚕桑产业进行了考察,现将考察情况报告如下。

1 广西蚕业基本情况

2000年广西桑园面积20000hm2,蚕茧产量2.9万 t,列全国第7位。2011年全区109个县(市、区)中,有73个县 (市、区)共88万农户种桑养蚕,桑园面积16.8万hm2;全区29个蚕种场,生产蚕种437万张;蚕茧产量29.6万t,鲜茧收购均价34.78元/kg。农业板块综合产值100亿元以上。从2005年至2011年连续7年蚕茧产量居全国第1位。2011年全区有缫丝企业81家,缫丝规模29.3万绪,绸机600台,消化本地蚕茧量由原来的10%提升到70%以上;生丝等级4A以上,部分5A、6A;生丝产量1.76万t,批绸549万m,丝棉被40万床。工业板块综合产值约90亿元。

广西发展蚕桑产业具有一定的自然优势。广西地处热带、亚热带湿润季风气候区,高温多雨。年平均气温 16.5~23.1℃,≥10℃积温 5000~8300℃,是全国积温最高的省区之一。年降水量为1080~2760mm,大部分地区在1300~2000mm。年日照时数1169~2219h,较湘、黔、川等省偏多,比云南大部地区偏少。广西光、热、水资源丰富,且雨热同季,为因地制宜发展蚕桑生产提供了有利的气候条件。

土地资源优势。根据2011年广西统计年鉴,2010年末广西人口5159万,农作物总播种面积5897万hm2,人均面积为1141m2/人。根据2011年四川统计年鉴,2010年末四川人口8042万,实有耕地面积401.1万hm2,人均面积500m2/人。广西土地资源较四川丰富,人均耕地面积多近667m2。

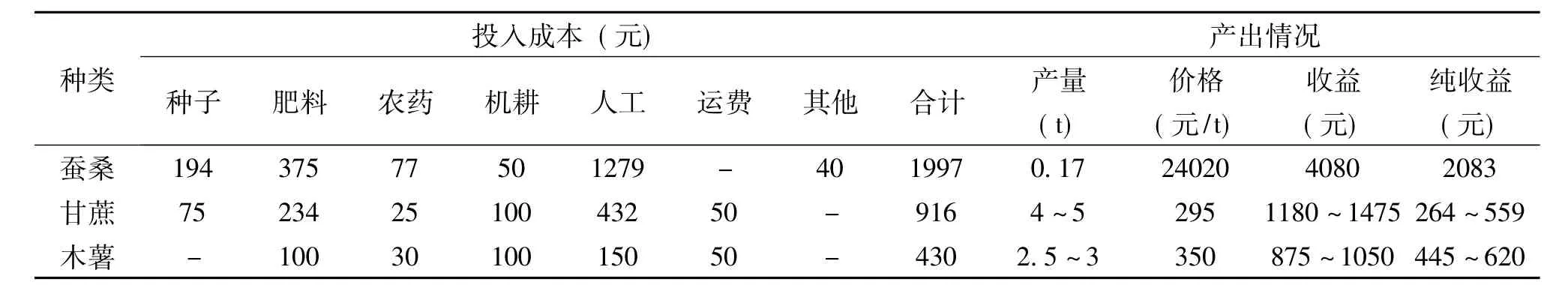

比较效益优势。广西蚕桑生产在当地和全国具有明显的比较效益优势。蚕桑、甘蔗和木薯是广西主要经济作物,近年其产量均在全国排位第一。根据黄贤帅资料,2006年广西每667m2桑养蚕、甘蔗和木薯的投入成本与收益比较见表1。

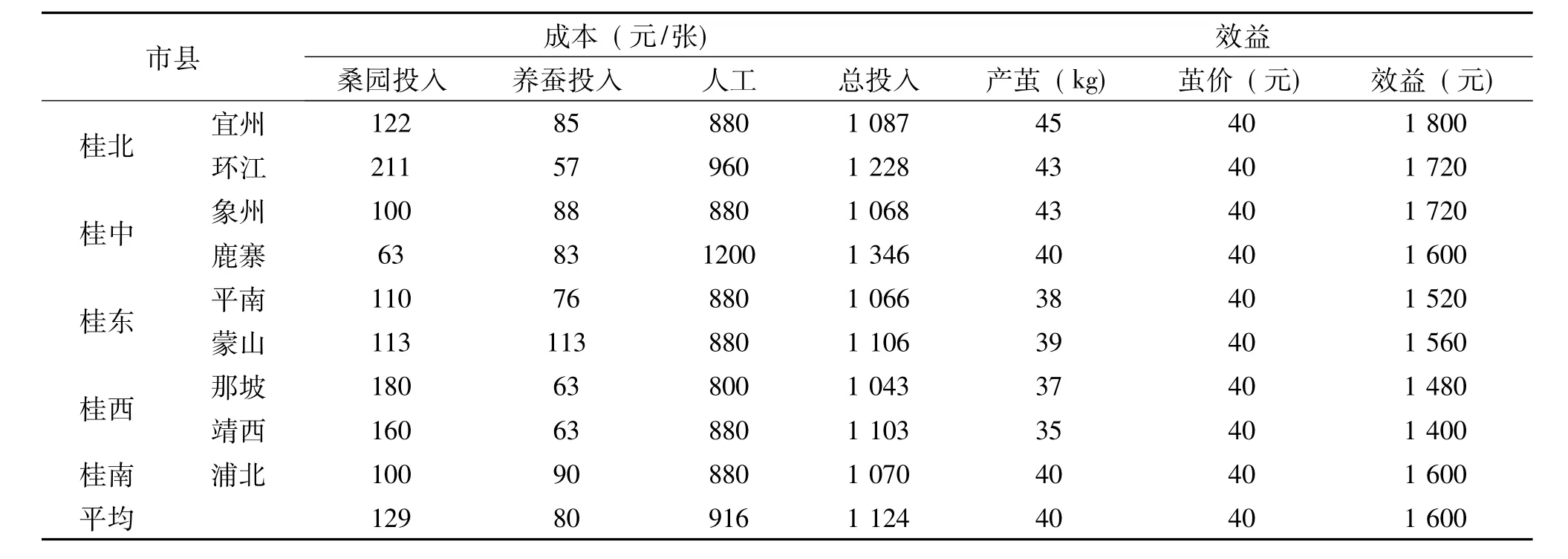

全年蚕桑、甘蔗和木薯种植收益分别为4080元、1180~1475元和875~1050元,其中纯收益分别为2083元、264~559元和445~620元,种桑养蚕收益最大,分别是种植甘蔗和木薯的3.72倍和3.36倍以上,说明每667m2土地种桑养蚕比较效益最高。根据曾森等资料,广西2011年上半年具有代表性的主产区9市县养蚕成本和效益分析见表2。

按照广西主产区平均年667m2桑养蚕4.5张计,667m2桑养蚕产值7200元。扣除成本940元/667m2(不含人工成本),667m2桑毛利润6260元;扣除成本 5058元/667m2(含人工成本),667m2桑净利润2142元。

表1 2006年广西667m2蚕桑、甘蔗和木薯的投入成本与收益比较

表2 9个市县单张种养蚕成本和效益 (2011年上半年)

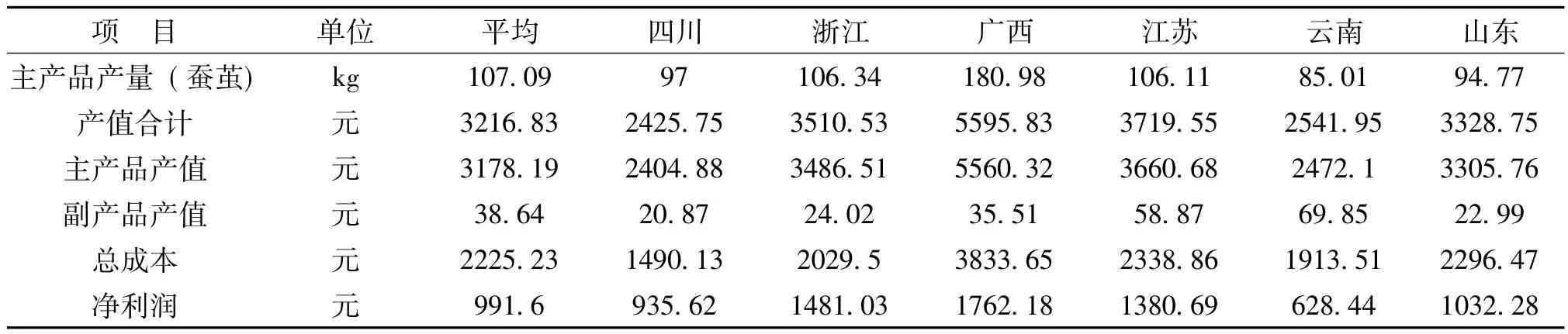

根据2011版《全国农产品成本收益资料汇编》,2010年全国主要省区桑蚕茧成本收益调查见表3。

表3 2010年全国主要省区桑蚕茧成本667m2收益调查表

综合表2、表3数据,广西667m2桑养蚕比较效益全国最高。

2 广西蚕业基本做法

2.1 管理方面

一是建立了蚕业管理体系。桑、蚕、种的行政管理由农业行政主管部门负责。其中:蚕种生产许可证,跨市和跨县级蚕种经营许可证,蚕种生产、经营许可证变更等,由区农业厅核发;经营范围不跨县 (市、区)的县级蚕种经营许可证,由经营者所在地县级农业行政主管部门核发,报自治区农业行政主管部门备案。销售区外母种、原原种、原种,报自治区农业行政主管部门备案;共育商品小蚕,报所在地县级农业行政主管部门备案。茧、丝、绸的行政管理由经信委负责。其中:鲜茧收购资格认定、缫丝绢纺企业生产经营资格认定,由区经信委负责认定。二是建立了政府主导的蚕桑技术推广体系。在政府主导下,广西形成了区、市、县、乡、村五级联动的栽桑养蚕技术指导推广网络,建立完善了蚕桑管理及产前、产中、产后配套技术服务推广体系。三是建立以小蚕商品化为中心的社会化技术服务体系。政府统一建立小蚕共育基地,聘请懂技术、会经营的蚕桑技术人员,实施租赁经营,开展商品化小蚕共育,自主经营,自负盈亏,小蚕价格随市场蚕农需求而调整。小蚕共育场指导大蚕农户饲育,培训栽桑养蚕技术,提高大蚕户养蚕单产,增强对共育蚕的认可和信任,提高小蚕共育场的信誉,提高小蚕共育经营效益。目前,全区小蚕共育面、方格蔟推广面均60%达以上。四是建立了完善的市场化供应、收购服务体系。通过市场对资源的配置,通过法律法规政策等规范引导,逐步建立并完善了蚕茧收购、蚕需物资供应、茧丝交易等市场化服务体系。同一区域允许多家蚕茧收购企业存在。具备蚕茧收购经营条件的,经申请同意后均可参加蚕茧收购经营服务,收购主体间的市场竞争,防止了区域性蚕茧收购垄断。蚕需物资供应市场化服务网点较完善。取得兽药、农资经营许可证企业或个人即可经营蚕药及蚕需物资,并为蚕农提供产前、产中服务。茧丝交易市场。广西大宗茧丝交易市场建在南宁,开展干茧、生丝现货、期货交易,每5t为一个交易标的,合同交易周期1周。2011年干茧交易1.5万t,生丝1500t。茧丝交易市场的建立,为蚕茧的商品化提供了平台。

2.2 技术方面

一是推广桑树良种良法。现主推桑品种有“桂桑优12”、“桂桑优62”、“桑特优2号”等,不需嫁接,667m2产桑叶4000kg,667m2桑产茧量250kg。通过育苗、密植移栽或种子直播、一步成园技术,实现当年育苗、栽桑、投产。桑园盛投产期通常可持续约5a。桑树育苗中667m2播种量0.75~1.00kg。育苗后移植,667m2栽5000~6000株,行距0.6~0.8m,株距0.13~0.20m;深耕翻松土地,施入基肥;按规格植入桑苗,踩实、淋足定根水,剪留苗高10~20cm,加强管理,不久即可产叶养蚕。或可按照栽植规格,用杂交桑种子直接播种,一步成园。

桑园管理。桑园每年剪伐两次:冬至前后冬伐,冬伐留长枝 (即留下半年生枝条高30~60 cm);6月下旬至7月下旬夏伐,即离地面20cm处剪伐。大蚕用成熟叶。桑园冬施有机肥,及时追肥,除草、排涝抗旱、防治病虫害。

二是推广养蚕良种良法。广西充分利用光热土地资源,养蚕布局与桑品种选择、桑树栽培紧密联系,最大限度地提高亩桑养蚕量和均衡用工,确保亩桑效益。每年3月初春蚕第1批出库催青共育,其后每间隔约20d出库共育1批,至7月下旬约150d,可养蚕6~8批;其后桑树夏伐,秋蚕从8月中下旬至11月约100d,养蚕6批。全年养蚕12~14批。春蚕第1~2批,秋蚕最后1~2批,因气温不高,选用多丝量蚕品种“桂蚕一号”;其余养蚕批次,选用抗高温多湿蚕品种“两广二号”。亦有全年使用“两广二号”。共育规模150~200张/户,通常共育至4龄起蚕发蚕。大蚕饲养户从共育室领回4龄起蚕,多采用地面育及方格蔟自动上蔟技术。家有桑园0.33hm2的大蚕户,春蚕每批养2张,秋蚕每批养1.5张,可基本不请人,一年养蚕21~25张,养蚕茧款收入约3~4万元,667m2桑产值约6000~8000元。收购企业根据生丝现价确定鲜茧收购价格。随行就市的价格在目前鲜茧供不应求的情况下,农户养蚕收益高。较大型茧站多采用“川西牌”、“创艺牌”自动循环热风烘茧机,多收购毛脚茧,但通常需扣2% ~5%的水分。干茧质量一般可达到:毛折303、茧丝长700~900m、解舒率50% ~60%、清洁96.5分、洁净92分、万米吊糙4次以下。

3 广西蚕业发展的思考和启示

3.1 效益优势,调动了农民栽桑养蚕的积极性

在全国桑园面积锐减、蚕茧产量大幅下滑的情况下,广西蚕业能逆势而上的主要原因,就是栽桑养蚕的比较效益得到了充分体现。一是667m2桑比较效益高。现行栽桑养蚕方式,极大地提高了667m2桑养蚕数量和产茧效益。二是规模效益高。广西人均耕地较多,在以户为主体及其现有劳动力条件下,实现了户均养蚕规模、户均养蚕效益的最大化。三是用工效益高。多批次滚动养蚕,一年四季均衡用工,避免了季节性、突击性用工,确保了从事栽桑养蚕人员数量和素质。

3.2 市场开放,保证了农民栽桑养蚕的收益

广西蚕鲜茧收购价格高于国内其他蚕区,其市场化运作发挥了主要作用。具有资质、从事鲜茧收购企业均可在同一区域收购蚕茧。其与蚕农的关系就是市场中的买卖关系。蚕茧收购企业鲜茧收购价格紧跟生丝现价,上季收茧价格若偏高,下一季则偏低收购,因年收茧12~14批,茧价调整周期短,在目前丝价情况下,茧价普遍较四川高。企业在鲜茧收购环节通常微利,但不会亏损,其效益主要在干茧加工及缫丝环节体现。

由于广西鲜茧收购资格准入门槛低,市场化程度高,收购主体间形成了一种公平的市场竞争,防止了区域性蚕茧收购的垄断,鲜茧收购价格随行就市,极大的保护了蚕农的售茧利益,提高了蚕农经济效益和市场经济意识,增强了蚕农抵御市场风险的能力,稳定了蚕桑产业的发展。

3.3 技术引领,体现了科技对栽桑养蚕的贡献

广西因地制宜,以市场为导向,通过技术创新,总结推广了杂交桑种育苗、合理密植、一步成园等栽桑技术,及抗高温多湿蚕品种选育推广、多批次养蚕、商品小蚕共育、大蚕地面省力化饲养、方格蔟自动上蔟等养蚕技术,促进了养蚕稳产高产,品种抗性及茧质解舒率优势等得到充分体现。

3.4 服务到位,确保了农民栽桑养蚕的需要

广西蚕需物资供应市场化服务网点较为健全,配套服务逐步完善。同时,省、市、县、乡、村5级农业技术推广部门等政府部门设立的技术服务网点健全,确保了农民栽桑养蚕物资技术的需要。

3.5 政策引导,促进了广西蚕业持续发展

通过市场对资源的配置作用,广西蚕业得到了迅猛发展。在其过程中,政府先后出台了一系列的政策,引导广西蚕业规范、科学发展。一是规范蚕种生产经营、商品小蚕共育等行为。二是降低鲜茧收购资格准入门槛低,允许多家企业在同一区域收购蚕茧;三是对蚕种场改造、基层蚕桑技术服务站建设等提供补贴,支持桑蚕品种选育、栽桑养蚕技术及机具的研发和推广。

4 借鉴意义

如何因地制宜、学习借鉴广西蚕业先进经验,如何正确认识、准确定位、科学发展四川蚕业,值得我们思考和探索。

4.1 四川重点蚕区气候及产业特点

4.1.1 攀西蚕桑产业带。气候特点:地处川西南山地雅砻江、金沙江流域海拔1000~1400m的河谷地带,属局地河谷南亚热带。日温≥10℃日数在280d以上,积温6000~7400℃,年日照2200~2700h;年降水750~1100mm,90%集中在5-10月;四季不明显,干湿季分明,冬干夏雨,干、水、热矛盾突出,形成独特的干热河谷气候。

产业特点:全国优质蚕茧生产基地,蚕茧质优价高。

4.1.2 川南、川中北 (偏南部分)蚕桑产业带。气候特点:属中亚热带。日温≥10℃日数在250d以上,积温5000~6000℃,日温≥10℃的时段较长,年日照 1000~1600h;年降水量 1000~1400mm,春、夏、伏旱频率均较大,秋多绵雨。

产业特点:全省优质蚕茧生产基地。

4.1.3 川中北 (偏北部分)蚕桑产业带。气候特点:属山地北亚热带。日温≥10℃日数不少于220d,积温4000~5000℃,日温≥20℃时段结束较早,年日照1000~1400h;年降水量1000~1200mm之间,多春、夏、伏旱,秋多绵雨。

产业特点:全省优质蚕茧生产基地。在养蚕水平高、收购市场规范的部分蚕区,是全国优质蚕茧产区。

4.2 四川蚕业借鉴意义

4.2.1 立足质量,提高优茧效益。四川现有攀西、川南、川中北三大优势蚕桑产业带,其中攀西蚕区、川南及川中北部分蚕区,因气候干燥适宜,是优质蚕茧生产基地。

与广西相比,四川蚕茧具有较大的质量优势,每年广西从四川购进蚕茧缫丝做织绸的经线。因此,做强四川优质蚕茧生产基地,做大优质蚕茧产量,充分发挥优质蚕茧的优价效益和品牌效益,是四川蚕业发展的基石。

4.2.2 因地制宜,提高667m2桑效益。借鉴广西经验,因地制宜,利用科研院所及国家蚕桑技术体系综合试验站,通过产学研相结合,在我省川南或攀西部分蚕区光热水资源相对充足的地区,研究探索桑品种选择、桑树栽培方式改革;研究探索养蚕布局改革,实施多批次养蚕;研究探索蚕品种选择,推广抗高温多湿蚕品种;推广蚕桑资源综合开发利用。提高667m2桑养蚕产茧量,提高667m2桑综合效益。

4.2.3 适度竞争,提高规模效益。借鉴广西经验,适度降低我省鲜茧资格准入门槛,通过分类指导,在龙头企业带动能力较弱的地区,允许同一区域内多个收购主体,收购环节让利蚕农,调动蚕农养蚕积极性,促进栽桑养蚕数量规模扩大,提高规模效益,稳定产业发展。

4.2.4 政策扶持,促进持续发展。建议:一是整合省级部门资金。支持桑田、桑路、桑水、共育室、大蚕房等基础设施建设,支持高效蚕桑创新技术研发。二是设立省级财政蚕桑高效产业化发展专项资金。重点支持:蚕桑产业基地建设;桑蚕种良繁体系建设;省、市、县、乡、村等政府主导蚕桑技术推广体系建设;共育户联农户的社会化技术服务体系建设;桑资源开发产业化建设;轻简化栽桑养蚕技术;企业品牌和区域品牌打造及丝绸文化建设。三是创造有利于引进优势企业和企业强强联合的政策环境和金融环境,支持蚕桑体制机制创新。