车载平台系统接地技术研究*

2012-07-11李宁

李 宁

(东北电子技术研究所 锦州 121000)

1 引言

随着应用平台装备及系统的不断发展,车载平台系统得到了大量的应用,其水平也逐步提高,从初期的独立功能设备发展为具有复杂功能的应用平台和装备系统,同时也带来了一个新的问题,在平台系统承载车辆有限的空间内,安装大量的设备,各个分系统、设备都会发生不同程度的电磁干扰,车载平台系统所面临的电磁环境越来越复杂和严酷。采用严格的EMC设计要求,使用有效的系统接地方法,是保证车载平台系统在复杂电磁环境下工作稳定可靠,消除系统内设备间以及和其他系统之间(如高功率的微波、通信设备)电磁干扰的主要措施。与大功率雷达车辆需布设专用接地网[1]和高频通信车辆必须需多点接地[2]不同,平台系统的通常在工作频率在1~10MHz之间,常采用单点接地方式,本文研究方舱、轮式车、履带式车等不同载车上组建平台系统的多种接地方式,总结出了适合车载平台系统的接地技术[1]。

2 车载平台系统接地分析

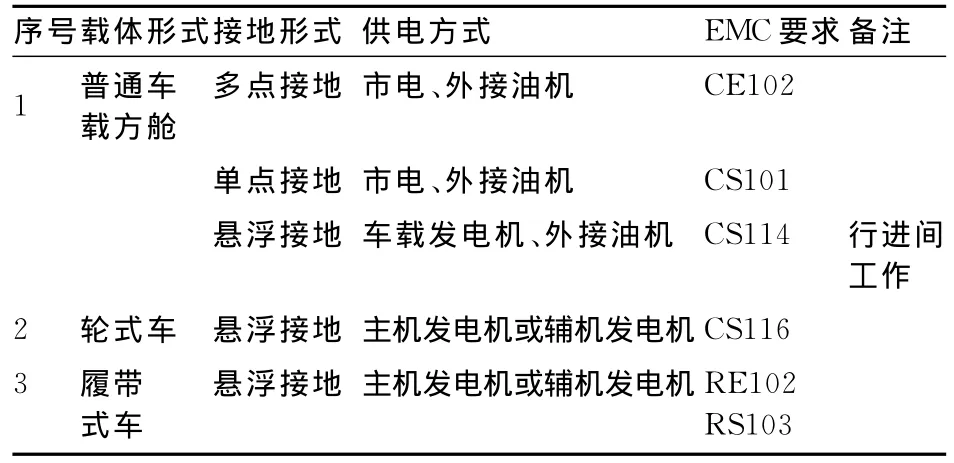

车载平台系统常用接地方法和应用范围见表1。

2.1 方舱接地技术分析

经长期使用,发现这种接地方式有较多的不足之处。

1)首先,采用双地钉接地方法不便于现场布设。双地钉接地方法对地钉之间的间距、地钉间的接地电阻有明确的数值要求,造成外出试验和使用时对场地要求较高,影响布设速度。

表1 平台系统常用接地方法和应用范围表

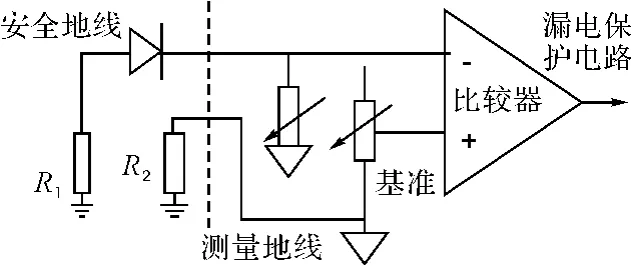

2)设置测量地影响漏电保护系统可靠性。电压型漏电保护装置原理图见图1。从图1可以看出,漏电保护系统以车体泄露的电流在接地环阻(R1+R2)上形成的压降(及车体电位差)高低为动作信号。如两接地钉距离过近或因土壤导电条件较好导致接地环阻较小时,漏电保护系统可能会失效。

图1 电压型漏电保护装置原理图

从图1可看出,如接地环阻小于比较器启动阈值时,不管车体真实电位多高,取样电压降无法达到启动额定值,不会造成比较器状态的翻转,这时如发生漏电事故,保护装置无法实施保护动作。有可能造成人体在远离接地体的位置接触车体而发生触电事故。

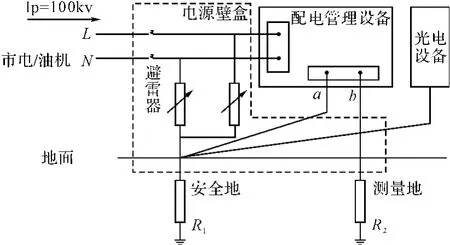

3)设置测量地易引起雷击现象。图2所示中,假设从电源线传输进来10kA雷电电流波(典型雷电峰值电流波为10~20kA,电击时间40~60ms)[4];车皮地接地电阻R1=10Ω、测量地接地电阻R2=10Ω,则Va=Ip×R1=100kV,由于测量地为独立接地,Vb=0V,故Vab=100kV,形成了地电位反击,a、b两点在车内分别接入比较器的正、负两端,100kV的高压会损坏综合电源内部的漏电检测电路。

图2 测量地和车皮地接地电位差图

通过多年的实践摸索,平台系统方舱均采用电流型漏电保护体系结合单点接地形式的系统接地方式可以很好地解决上述问题。直接以车体泄漏的电流作为保护动作的信号,不需装设用作判断电位高低基准的“测量地线”,同时对接地实施现场的环境要求也很低,实践中便于应用。

2.2 悬浮接地

普通车载方舱(行进间工作状态)、轮式车和履带式车通常采用悬浮接地方式[3]。

普通车载方舱在行进间工作状态,由于装车的所有用电设备的地线最终都是连接到屏蔽车体,而汽车的车轮胎则是绝缘体,因此,整车在运动中相当于悬浮接地。由于操作人员在车内,设备供电由车载油机或蓄电池来保证,整个车体包括车内各设备的外壳均是等电位体,只要人体不直接跨接高低电位点,就不存在触电现象。在普通车载方舱在行进间工作状态还应考虑车辆轮胎的辅助接地功能。车辆轮胎为了加强耐磨性都会进行渗碳处理。经用接地电阻测试仪在北方户外土地操场时实地测量,干燥条件下车体对泥地静态阻抗变化范围约为4~10KΩ,相当于经一较小电阻接地,对系统的EMC有很好的改善。

她的每一次亮相仿佛都受到他人灼灼目光的洗礼,作者也不惜用最华丽的笔墨来赞美安娜,书中第一部分二十二小节和二十三小节对舞会的描写里就一口气连用六个“迷人的”描绘安娜,毫无疑问更是体现了作者本人对安娜这一形象独特的宠爱之情。

轮式车和履带式车由主机或辅机发电机和蓄电池并网供电(28V直流),电源电线供电,利用车体、转台体作为电源回线,所有用点设备的电源负线、信号地线和机壳就近接车体、转台体(接地),车体、转台体一般为装甲钢或铝装甲构成,接地电流流动情况和地上各点电位的分布比较复杂、难于预计。因此,系统容易出现EMC问题。

在某轮式车试验时,常发生计算机不正常复位或死机故障,经分析,发现这些故障均发生在发动机启动、转台启动或大功率设备启动过程中,在排除了其它可能的原因后,确认为地线干扰造成计算机故障。分析原因1)由于车体、转台和接地搭接存在电阻,计算机系统与大负载之间存在共阻耦合;2)传感器的地电位与计算机的地电位不同,存在电位差,当电位达到作用阈值时计算机或处理电路输出执行信号,产生误动作。

经过整改,为发电机、转台等大功率用电设备加装了专用低阻汇流排,大电流的回流经过汇流排后,并联接入车体接地点,计算机等用电设备的接地单独走线,最终并联车体接地点,经测试,整改后计算机不正常复位或死机现象得到彻底解决。

3 系统接地作用、原则和措施

通过2.1、2.2几种不同载体形式的接地实例可看出,车载平台系统接地系统是通过大地电极配置,将联接各分系统的所有金属单元通过系统统一配置接到大地。车载平台系统接地系统可为各设备、分系统提供公共的基准电位,并使整个系统保持低电位[4]。

车载平台系统通过系统接地,确保了在系统的某个选定点与电位基准面之间建立低阻的导电通路。理想的大地电极分系统可在系统中任何地方提供公共电位参考点,以消除不希望的电压和电流。作为设计目标,大地电极分系统对大地的直流电阻不应超过10Ω。可靠的接地对车载平台系统有着重要的作用:

1)确保人身及设备安全。车载平台系统中各设备通过设备金属外壳、导轨、安装架、方舱、载车底盘及不间断的专用接地带组成接地系统实现接地。通过建立低阻泄流通道,确保发生故障(如电源线破损搭接设备外壳)或意外(如雷击)时人员和设备的安全。

2)改善信号传输质量。车载平台系统中各设备通过信号接地线连接专用信号接地汇流铜排并最终接地,保证了一个公共的零电位基准面,给高频干扰电压提供一个低阻抗通路,降低电路内部的信号噪声,抑制设备之间的电磁干扰,提供信号传输质量。

3)提高EMC性能。接地系统不但要能够有效地排泄受外部感应的能量,如电磁辐射、雷电等。还要确保将系统本身对外辐射降到最低,如电源对外电场辐射、线缆辐射等。

4)提高供电质量。对于低压供电设备(目前的车载平台系统均属此类)而言,装设电源滤波器和压敏电阻网络是常用的安全和抗干扰手段。在负载端的可靠接地,并通过过压、过载、漏电保护和电涌保护等技术措施,是确保雷电突波和线路交流浪涌的能量向大地释放的重要方法。

车载平台系统接地总的原则:1)地线尽量短,以减小地线电阻,降低地线干扰电压;2)合理布局,减小互耦;3)各种地线各行其道,互补干扰。具体原则和措施如下[5]:

1)采用串并联结合的接地方式。如图3所示。安全地和电源地与大信号地、小信号地(也有写为模拟地和数字地,但在实际工作中从系统层面很难将两者完全分清并拆开连接,故通常采用信号地方式,如信号地之间的功率或频率有较大差异,为避免相互干扰,分为大信号地、小信号地)分开铺设,并采用独立的地线接入公用接地点。为减小接地电阻R1~R3,地线采用尽量宽的铜带,形成汇流排。R4~R9处地线采用专用电缆或铜带就近连接在各自的汇流排上。

2)使处于共同工作整体中的各个部分(对系统整体而言为分系统,对分系统而言为各分机,对各分机整体而言为各单元电路)有一个共同的参考点,保证各个部分处于同一参考电平(及系统等电位,保证整体的参考电平处于地电位,从而使各种干扰电压和地电位无电位差。要能够有效地排泄受外部感应的能,例如:电磁辐射、雷电等。

3)尽量采用电流型漏电保护方案。方便现场布设,提高供电系统可靠性。

4)对于大功率设备,应提供专用汇流排,截面尺寸不应小于总电流的1.5倍。最远端1.5∑I×∑R≤0.06V。

5)接地线不能中间打结或由于过长堆绕在一起,几根地线搭接时,不能交叉,要梳理整齐避免互感耦合。

4 结语

首先在一个系统的设计之初就应系统地考虑接地问题,提出接地要求和规范,并严格执行。如在后期系统级联调或试验中发现接地问题再予以解决,会付出很大的代价。车载平台系统接地是保障平台系统可靠、稳定地工作、消除电磁干扰的主要措施之一。本文总结出的一些经验和原则,是通过长期的经验不断归纳和总结而来。随着新产品、新工艺的不断出现和应用,接地技术还会不断的完善和提高[9]。

[1]王匀.高机动雷达的防电磁兼容改进[J].四川兵工学报,2007(2).

[2]强生泽,钱希森.移动通信车辆的接地问题[J].移动电源与车辆,2002(2).

[3]GJB 151A-1997军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求.

[4]GJB/Z 25-91电子设备和设施的接地、搭接和屏蔽设计指南.

[5]王霞云.某雷达机柜的电磁兼容设计[J].现代雷达,2005(9).

[6]王生,武俊.基于云理论和粗集的复杂电磁环境评估模型[J].计算机与数字工程,2010,38(5).

[7]白普易,任明秋,王学军,等.雷达抗干扰性能评估指标分析与测试平台设计[J].计算机与数字工程,2011,39(11).

[8]宋述林.计算机的电磁干扰及抑制[J].计算机与数字工程,2008,36(4).

[9]满永恒.大连新一代多普勒天气雷达防雷工程设计[J].辽宁气象,2004(3).