会议产业标准化建设初探

2012-06-26刘海莹

文/刘海莹

《国民经济和社会发展第十二个五年规划》中,明确提出要“促进广告、会展业健康发展”,商务部公布的《服务贸易发展“十二五”规划纲要》也提出将“会展服务”作为30个发展重点领域之一。会展业已成为带动城市发展和拉动城市经济的重要力量,而作为会展产业重要分支的会议产业发挥着越来越重要的中坚作用,取得了跨越式的发展。据商务部统计司2011年有关会展业的基础统计,2011年全国共举办50人以上专业会议64.2万场,比2010年增加了17.4%。

但与会议产业的发展现状相比,会议产业标准化建设要略显滞后,由此引发的产业发展不规范、会议统计缺位、政策法规及理论研究滞后等问题逐渐显现,并成为制约会议产业发展的瓶颈,同时也影响到相关产业如高端旅游业的市场。建立会议产业标准体系已经成为产业发展的迫切需要。

一、标准化建设的意义

标准化是指在经济、技术、科学及管理等社会实践中,对重复性事物和概念通过制定、发布和实施标准,达到统一,以获得最佳秩序和社会效益的活动。标准化建设的重要意义主要体现在如下两个方面:

1.规范行业秩序

健康有序的行业环境是推动产业发展的必要条件,而标准的推行正是为了创造这种行业环境,通过有章可循的行业运营准则规范企业的经营服务行为,维护市场的最佳秩序。以国家标准GB/T 14308-2010《旅游饭店星级的划分与评定》为例,其明确规定了各层次饭店必须具备的硬件及软件标准。这样不仅区分了饭店档次,客观上还形成饭店价格层次和客源的消费层次,形成了饭店业基本的市场秩序和经营规则,对饭店的定位及运营管理具有重要的指导意义。

2.提高行业水平

标准是对社会实践经验的精辟总结和高度概括,标准的推行过程本身就是先进经验和理念在全行业的一种贯彻,对行业的推动作用不言而喻。不同类别的标准对产业水平的提升发挥着不同的作用,技术类标准有助于提高管理和服务水平,进而提高生产率,降低经营运作成本,提高经济效益;统计类标准有助于反映行业整体发展情况及在宏观经济中的地位和作用,为商业决策或产业政策提供依据;评估类标准有助于建立优胜劣汰的法则,督促企业管理的提升和进步;与国际接轨的标准则是融入国际竞争和提升国际竞争力的有效手段。

二、会议产业标准化建设的现状

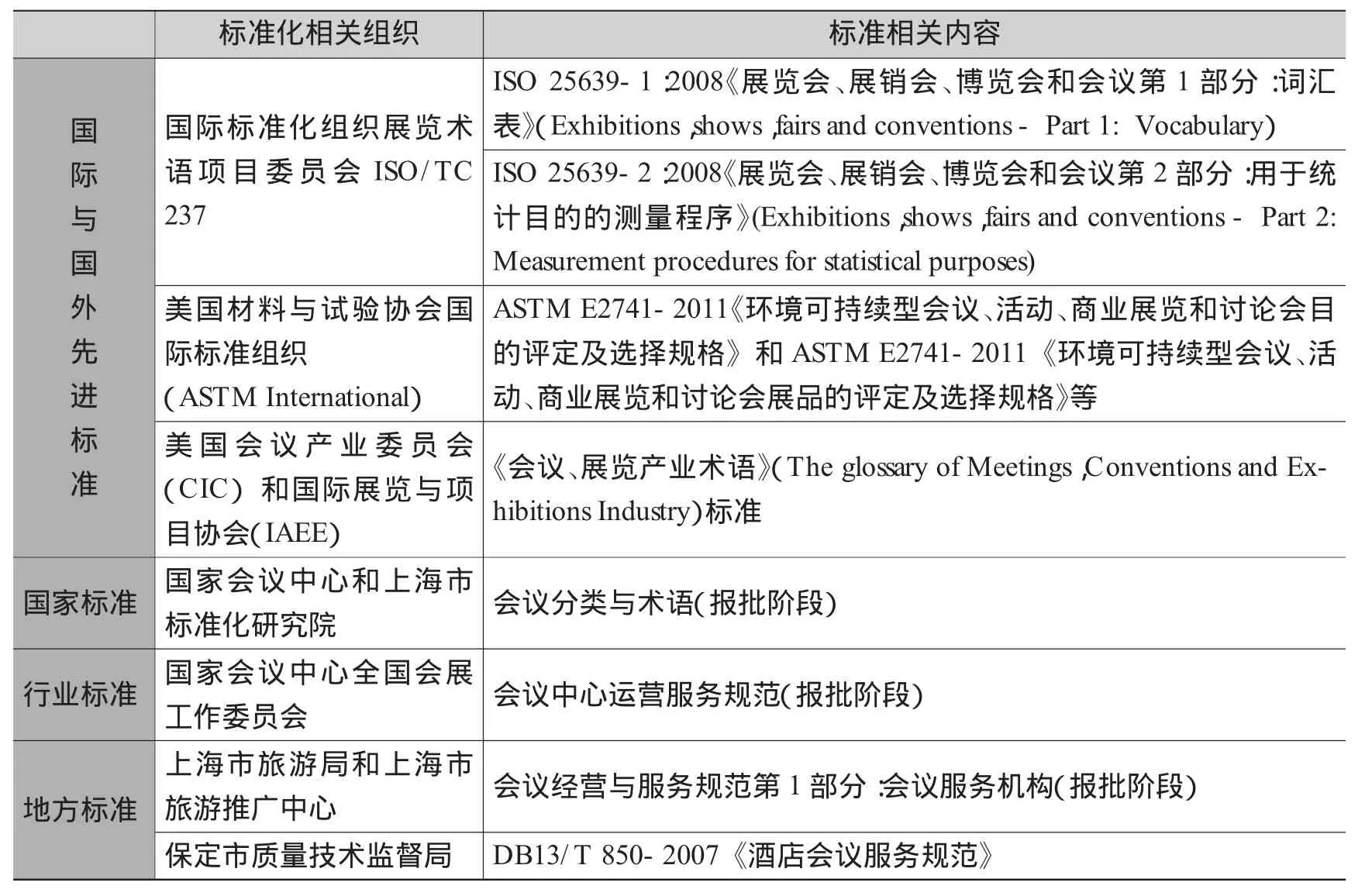

“会议”作为一种沟通交流形式可以追溯到人类起源,但是作为一种商业形态却属于新兴产业的范畴。也正是因为如此,目前尚未有全球通用的专门针对会议产业的国际标准可借鉴。笔者梳理了国内外与会议产业相关的标准和规范,以期能从整体上反映会议产业标准化建设的现状。(见表1)

表1 会议产业标准化建设情况一览表

1.国际与国外先进标准

从国际范围来看,迄今为止,只有ISO/TC 237发布的ISO 25639-1:2008和ISO 25639-2:2008两个国际标准与会议产业相关。前者主要是对常用术语的定义,后者则从统计的角度出发,给出了需要有计量结果的某些术语对应的具体测试方法。这两个标准虽然包含会议内容,但仍侧重展览术语,只是对部分会议术语加以定义和区分,如conference、convention、seminar、symposium和workshop。

另外,ASTM与CIC携手合作,已制定涉及9个会议产业的标准,其包括住宿、视听产品、食品和饮料、目的地、会议地点、展品、交通、联络和现场办公,以向会议策划者和会议服务商提供一个一致性的方法来定义、评估和测定所提供的产品、场址和服务。目前已公布其中8个标准。除此之外,专业化的行业协会和国际组织如国际大会及会议协会(ICCA)、国际协会联盟(UIA)、CIC、国际专业会议组织者协会(IAPCO)等在推动国际会议业的标准化进程中,也起到了不容小觑的作用,他们虽未制定严格意义上的“标准”,但是他们在会议及国际会议的范畴、会议的分类方法等方面所采用的做法已在全行业得到了认可和推行。尤其是CIC与IAEE联合制定的《会议、展览产业术语》已在一些国家和地区开始推广,取得了广泛影响,该术语包括了会展的基本定义、分类分级、场馆要求、工作程序和信息化建设等方面的术语。

2.国内标准

国内会议产业的标准化建设工作是在会展产业的框架之中推进的,其实质性的进展可以追溯到2007年。在国家标准化管理委员会的指导下,中国国际贸易促进委员会已经与行业内各单位就行业标准的制定展开了沟通与研讨,拟从会展场馆、会展组织者和参展商、展会的相关服务、展会的统计和评估以及会展行业的划分等层面出台行业标准。2008年会展业的标准化进程取得新的突破。在国家标准化管理委员会的大力支持下,全国会展业标准化技术委员会(SAC/TC 348)于当年6月5日正式成立,并得到了国家商务部、科技部、文化部、公安部、教育部和中国贸促会等国家主管部门及会展行业组织的支持。之后,在该委员会的大力支持和领导下,会展业各项标准化工作有条不紊地展开着。由国家会议中心起草的专门针对会议产业的第一个会议国家标准——《会议分类及术语》也是在这一阶段展开的。该标准统一了会议行业中基础术语的含义,便于行业管理和服务过程中的交流和沟通。目前,该标准处于报批阶段。2011年,受商务部委托,国家会议中心与全国会展工作委员会联合制定了会议产业的第一个行业标准——《会议中心运营服务规范》。此外,河北、上海等省市也出台了针对会议产业的地方标准。

三、会议产业的当前形势及标准化建设的必要性

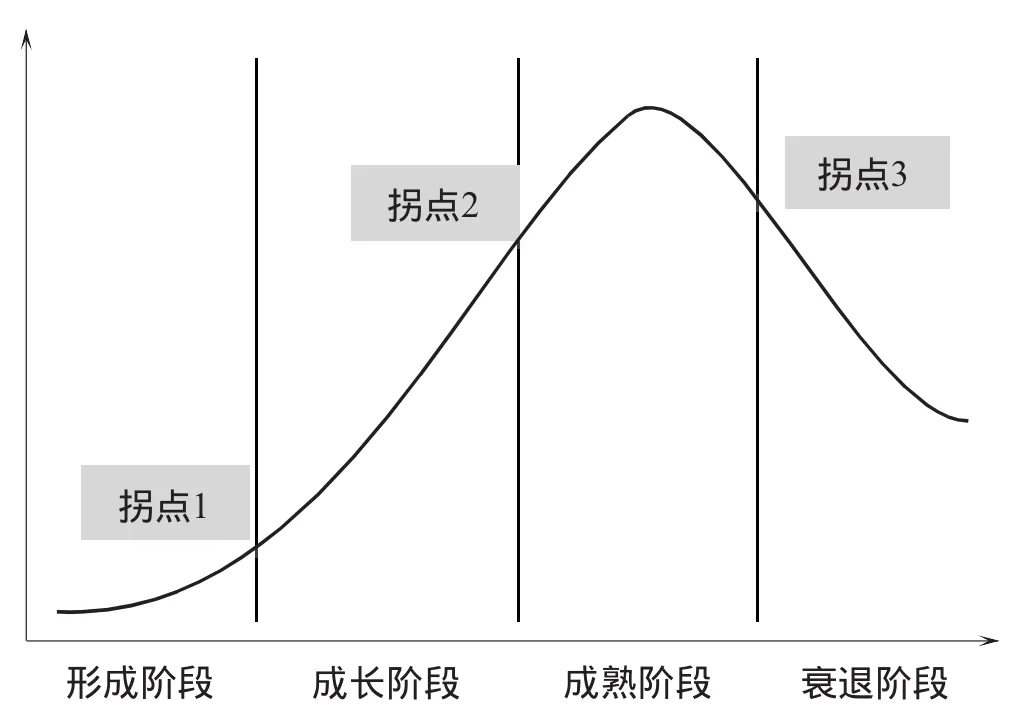

产业生命周期理论认为,产业的发展一般要经历形成阶段、成长阶段、成熟阶段和衰退阶段。在生命周期的这种演变过程中,通常会出现加速、巩固和控制这3个拐点(如图1所示),这些拐点是产业生命周期发展过程中少数的关键时期。笔者认为目前我国会议产业的发展即将迎来第2个拐点。

图1 会议产业生命周期示意图

虽然我国会议产业的发展取得的成绩不容否认,但是如果对会议产业这一阶段的发展特点加以分析,不难发现其取得的成就大多是通过“市场供给”的增加来体现的,突出表现为扩张数字的增长,如会议中心和会议型酒店等会议场所设施的增加、会议服务公司和会议策划公司等会议服务商的增加。行业管理的角色也主要是对“市场供给”的管理,即通过兴建会议中心、会议酒店提升会议基础设施,通过各种奖励和政策引导会议项目的增加。如果继续保持这种“粗放式”的增长,无疑会带来低水平的恶性竞争。

在这个重要的拐点时期,会议产业标准化建设工作就显得更为重要和紧迫。一方面,前一阶段会议产业快速发展所带来的隐患逐步显现,如发展速度和发展质量不协调、行业供给和行业需求不均衡、行业管理水平和行业发展水平不匹配等,并成为制约会议产业发展的瓶颈;另外一方面,产业自身的发展趋势也提出了很多新的挑战,新技术在行业的推广和应用、会议需求的复杂性多样性、参会者对会议内容和会议价值的诉求等增加了企业的运营难度。另外,从目前的发展趋势看,会议产业已由自然性增长转为竞争性增长,竞争不仅会出现在产业链上同一环节的企业之间,产业链上下游企业之间的竞争和合并也会出现。会议业、展览业、旅游业乃至一些相关行业的边界会越来越模糊,产业融合的趋势出现。这些都对产业的发展提出了挑战,目前的行业发展环境显然不能满足会议产业的未来发展需要,规范市场秩序,优化行业环境在这一时期显得更加重要,会议产业的标准化建设蓄势待发。

四、关于会议产业标准化建设的建议

一个产业如同一个生态圈,产业链上的各个企业是生态圈中的生物个体,产业环境则是企业赖以生存的生态环境。维护产业生态圈的可持续发展,既需要营造健康有序的产业环境,同时也需要企业个体的努力。同样,会议产业标准化建设工作也需要行业层面和企业层面的共同推动。

行业层面,加快会议产业标准体系建设,一方面,建立涉及会议产业运行全过程的全方位管理体系;另一方面,建立包括国家标准、行业标准、地方标准和企业标准在内的多层次管理体系。全国会展业工作委员会已经制定了关于会展技术标准、会展管理标准、会展服务标准、会展安全和卫生标准、会展环境保护标准和会展信息标准在内的会展标准体系框架。在该框架的指导之下,应加快推进带有全局性和紧迫性的重点标准制定工作。如尽快研制统计标准,以公布会议产业发展的权威数字,准确反映会议产业的整体发展情况,指导商业决策或产业政策。同时,尽快开展会议相关服务企业及会议项目的审核及评价标准,引入一定的市场准入机制,以解决发展中良莠不齐、低水平竞争的弊端。

企业层面,首先,结合企业的业务特点建立符合行业需求的企业标准,包括产品标准、服务标准及业务流程标准等,为企业的经营和服务提供依据,以提高工作效率,保证服务质量。企业标准的建设在某种程度上也会推动全行业的标准化建设工作;其次,积极引进国际通用标准,以提高服务质量和管理水平。国家会议中心成立之初就已经尝试将ISO质量管理体系应用到企业的管理之中,并成为国内首个同时取得ISO 22000:2005《食品安全管理体系对食物链中所有组织的要求》及危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证证书的会议会展机构,提高了全球客户对国家会议中心的信任度,增强了国家会议中心在全球的竞争力;最后,行业中的领先企业可积极抢占行业标准及国家标准制定的制高点,不但会大大增加企业产品的市场竞争力,也会大大提高企业品牌的附加值。

[1]刘海莹,许锋.会议中心设计、运营与管理[M].北京:旅游教育出版社,2012.

[2]马娜,邵启雍,晏绍庆.我国会展业标准体系框架构建研究[J].世界标准化与质量与管理,2008(11):23-26.

[3]郭牧,赵闯.中国会展产业年度报告2012[R].北京:中国商务出版社,2012:26-40.

[4]王丹.产业集群生命发展研究[D].河北:河北经贸大学,2011:17-21.