莫言 一个男人的奋斗史

2012-06-24魏一平卫毅叶开

魏一平 卫毅 叶开

北京时间2012年10月11日晚7点,瑞典文学院常务秘书彼得·恩格伦宣布:中国作家莫言获得诺贝尔文学奖。

从一个普通农民一步步攀登到文学顶峰,这一路走来经历了几多艰辛与曲折,莫言用几十个春秋写就了一部男人的奋斗史。

得了“全世界才一个”的奖

家里电话响起的时候,妻子杜芹兰看了看表,18点半刚过,天已经全黑了。西葫芦馅的饺子刚下锅,还没端上饭桌。今天是诺贝尔文学奖揭晓的日子,莫言最爱吃饺子,杜芹兰寻思着,“不管得不得奖,晚上都包顿饺子吃”。

自从半个月前“莫言极有可能获得诺奖”的消息见诸网络后,全家就从北京回到了山东高密。莫言的家在县城一个僻静的小区里,三室一厅的房子买了没几年,楼下住的就是他的大哥管谟贤。为了躲避媒体,莫言换了个本地的手机号,只有极少数人能联系到他。那时候,村里人还不知道有关他的诺奖传闻,等到听别人说起时,已经打不通他的电话了。平日里,除了早晚去小区旁边的植物园散散步,偶尔跟朋友赶个大集之外,莫言很少出门。

其实,有关莫言要得诺贝尔文学奖的消息,已经不是第一次出现了。早在五六年前,每到诺奖评选的时候,莫言总是被提及最多的中国作家。他得奖多,作品数量多,被翻译成外文的也多,以至于文学圈子里流传着一个说法,说“莫言是最接近诺贝尔文学奖的中国作家”。

但是,年年说,却年年落空,久而久之,就连身边的人也麻木了。10月11日上午,诺贝尔文学奖揭晓前,堂弟和二哥都觉得:“悬!全世界才一个,再说评委都是外国人,可能性太小了。”90岁的老父亲耳朵背,一脸茫然的神情:“不能吧?真的吗?”他对诺贝尔文学奖了解不多,但却知道它的分量——“听说中国写小说的还没人得过。”就连莫言自己也觉得诺贝尔文学奖无限遥远,“渺茫着呢”,前一天跟朋友赶集的时候,他还这么说。

但是,一通简短的电话,改变了一切。

来电的是瑞典文学院常任秘书彼得·恩格伦,他事后接受采访,被问及莫言得知自己获奖后的反应时回忆道:“他狂喜并惶恐。”对方问莫言该如何庆祝,莫言回答:“也没什么好庆祝的,跟家人吃顿饺子吧,因为我最喜欢吃的就是饺子。”当然,挂断电话前,对方嘱咐莫言,先别声张,待会儿公布了再说。

19点的《新闻联播》刚播了第一条新闻,家里的电话又响了,二哥接起,听了几秒钟,说道:“哦,得了?”电话是堂弟打来的,说凤凰卫视播了,是莫言。

屋子里顿时乱作一团,空气好像在瞬间爆炸了。二哥已经乐得合不拢嘴,赶忙起身到父亲房间报喜。父亲坐在炕沿上,少有表情的脸上终于露出了一丝笑意,但过了一会儿,他好像还不放心,又来问老二:“电视上演了吗?”他觉得只有电视上播过才算最终确认。

接到获奖的电话后,莫言下楼到大哥家走了一趟,他告诉大哥,明天估计会有很多记者找上门来,我不想说什么,麻烦你帮我顶一下。可是,记者们哪里等得到明天。无奈,当地领导出面劝说莫言,晚上21点钟在当地最高档的凤都国际大酒店召开新闻发布会。

新闻发布会只持续了半小时,莫言从一出场就被团团围住,一片长枪短炮中。众记者散去后,市领导们宴请莫言,夜里23点多,众人走出酒店门口时,天空腾起绚丽的烟花。人人脸上洋溢着兴奋之情,反倒是莫言,仰头看着五彩烟花,陷入了沉思。

粱地里,他这样走来

从娘胎里落到尘土上,嗷嗷成长,莫言的身份是不折不扣的农民。他在土里生,在土里长,他对这片高粱地的爱恋与憎恨同样强烈。

最深切的记忆是饥饿

莫言原名管谟业,1955年出生的时候,他已经是大家族里的第四个孩子。在那个年代的大家庭里,用大哥管谟贤的话说:“大人天天忙着干活,一天到晚想的是怎么填饱一家人的肚子,哪有什么欢声笑语和温暖可言,父母的爱被生活重担所淹没,只能埋在心里。”莫言3岁的时候,就赶上了“大跃进”,此后,又是3年困难时期,吃饭问题成了农村的头等大事。

饥饿,成为莫言童年的第一波记忆。后来,在他的成名作《透明的红萝卜》中,莫言对主人公“黑孩儿”的描写便是自己当年的写照——“他的头很大,脖子细长,挑着这样一个大脑袋显得随时都有压折的危险。”此后,有关饥饿的描写,就一直贯穿在莫言的作品中,真真假假,多半都来自他的生活经历。1961年春,村里的小学拉来一车煤块,那种东西孩子们从来没见过,有人跑上前拿起一块就啃,其他孩子也扑上去,每人抢一块吃起来,那味道至今还让莫言记忆犹新。后来他把这一情节写进了长篇小说《蛙》。

所以后来的几十年里,无论名气多大,莫言对吃一直没有要求,因为小时候吃不到面,现在尤其喜欢吃面食,馒头、面条、包子,永不厌烦。

“炮孩子”的悲哀

作为家里的小儿子,莫言不仅长得丑,还有点儿嘴馋,又爱吹牛,为此没少惹事,在家里并不受待见。后来,在解释《四十一炮》这篇小说的篇名时,莫言自述道,像自己这样爱说话的孩子在村里就叫“炮孩子”,意思是说话像放炮,毫无遮拦。

1966年“文革”开始,这个正在读小学五年级的“炮孩子”终于为此付出了代价。那一年,在华东师范大学读中文系的大哥回家,带回了一些有关上海“一月革命”的材料,莫言看后,也学着带领一帮同学搞起了造反。莫言亲自写了造反小报,带领同学撕了学校的课表,但是很快就因为队伍里出了“叛徒”而被镇压了。由于升初中需要贫下中农子弟的推荐,莫言被清除出了学校,只能下地务农。

当时,不满12岁的莫言还干不了农活,只能放牛、割草。学校就在自家老屋旁,每次牵着牛路过,听教室里传来读书声,他都深深地感觉到自己的可悲。作为被集体抛弃的一员,无法摆脱的孤独和自卑折磨着年幼的莫言。

一切只为“逃离”

饥饿以及大家庭生活中的压抑,让莫言在21岁之前所想、所做的努力,都是为了有朝一日能够逃离家乡。为此,他尝试过各种办法。

大祖父是远近闻名的老中医,退学在家的日子里,有一段时间莫言就跟着大祖父学医、读医书,但因为大祖父是地主身份,土改时被扫地出门,要想靠行医走出农村几乎不可能。

考大学似乎是最好的出路。大哥管谟贤1963年考上大学后,对莫言的触动很大,成为他儿时梦寐以求的榜样。大哥回忆,有一年寒假回家,莫言趁着他睡觉的时候,偷偷摘下大学校徽别在自己胸前,跑到街上向小伙伴好好炫耀了一番。“文革”后期,大学开始招收工农兵学员,按政策莫言或许还有点儿机会,但实际上大学招生名额很少,不等到村一级就被瓜分完毕,莫言一直没有机会。

除了考大学,农村孩子要想跳出面朝黄土背朝天的日子,还有一条路可走——当兵。但是,从17岁开始,莫言年年报名,年年体检,却从未成功,不是体检不合格,就是政审不合格。

转机出现在1976年。这一年,莫言已经是第四年报名参军,为了能当上兵,他没少下工夫,碰巧当时公社武装部领导的孩子也在棉油厂上班,莫言格外注意与他搞好关系。叔叔也找人帮忙,从厂里给莫言报了名。天时地利人和的是,这一年,生产队的领导和贫农代表们都在外地出工,没人打小报告,莫言终于如愿当了兵。

写作如同一根救命稻草

离开家乡的那天,别人都悲悲戚戚、恋恋不舍,只有莫言满心欢喜,头也不回地坐上开往军营的汽车。入伍后,莫言给大哥管谟贤写了一封信,这也是他第一次看到莫言写的东西,“当时为之一惊,那时候的作文都是‘遇到困难,背诵语录,战胜困难的三段论,莫言的信却是有人物、有情感”。在湖南当中学语文老师的大哥还曾把这封信拿到班上读给学生听。在信里,莫言除了表达成功入伍的激动之外,更多的则流露出一番失落之情。因为他所在的部队属于总参谋部下属的一个保密部门,军营里唱主角的都是有高学历的技术人才,像莫言这样既没学历又没技术的新兵,只能被分去做饭和站岗。

如果这样下去,过几年退伍后难免又得回到那个自己一直想离开的家乡,又得过在土里刨食的日子。恢复高考后,部队里还曾想推荐他去参加高考,莫言非常珍惜,跑到附近中学去借书、听课,但最后却被告知,名额没有了。无奈,莫言想到了写作,若是能在军旅刊物上发表几篇文章,说不定能够获得提干的机会。看上去,这是他最后一根救命稻草了。

那段时间,莫言写得很苦,但并没有什么收获,投出去的稿子都是石沉大海。由于压力大,他开始大把大把地掉头发,被胃病和鼻炎折磨着。虽然后来调往保定当教导员,但他仍焦虑无比,如果作品不能发表,就几乎没有提干的希望。在一封写给大哥的信中,莫言让大哥寄来他认为有参考价值的各类书籍,他说:“这是我能否达到目标的最后一次‘垂死挣扎,成败在此一举。”

1981年10月7日,莫言又给大哥写了一封信,信中说,他提干已经有眉目了,暑假里写了一篇小说,发表在保定的刊物《莲池》上。这就是他公开发表的第一篇小说《春夜雨霏霏》,有了这篇作品,如果提干能够顺利通过,最起码莫言不用再担心回家务农了。他告诉大哥,“往事不堪回首,几十年,一场梦幻。我马上也要30岁了,再不努力真的就完了。”

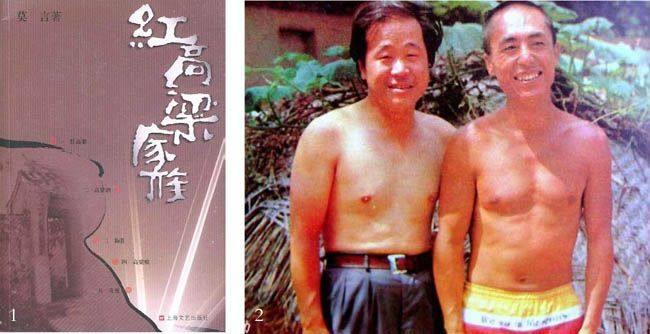

1985年~1986年,莫言完成了他的代表作《红高粱家族》。这部作品震动了国内外文坛,后被张艺谋改编为电影《红高粱》,莫言这个名字开始被越来越多的人所知晓。

奖意味着什么

获奖当天的20时~21时,在近一个小时的时间内,莫言的微博粉丝由258118人次上升到271084人次,平均每分钟增长216个粉丝。将近22点的时候,白岩松在央视连线莫言。

第二天早上,拥有莫言16部作品版权的上海文艺出版社立刻繁忙起来,出版社的座机成了热线电话。9月份刚下印厂第一批印了2万套,第二批还没有加印,诺贝尔文学奖的结果就出来了,还留在印厂的书要把“茅盾文学奖系列莫言作品”的标志全部替换成诺贝尔文学奖字样。而2万套的数量远远满足不了诺贝尔文学奖刺激下的读者需求,出版社第二天一上班就加印了5万套作品系列,其中颇具争议的《丰乳肥臀》和茅盾文学奖获奖作品《蛙》因为累计已经卖出了20万册,市场上很认可,出版社特意又印了7万册。

这天傍晚,有记者敲开了莫言家的门。开门的妻子杜芹兰显得有些不知所措,客厅里摆了几个花篮,这位朴实的家庭妇女之前从来没有接受过记者的采访,突如其来的媒体轰炸似乎把她给震住了。结婚33年来,夫妻二人虽然在文学创作上没有太多交流,但莫言所受的苦她却看在眼里记在心上。在部队时,莫言利用晚上的时间在仓库里写作,夜里饿了就啃大葱充饥,从此落下了胃病,直到现在还经常折磨他。虽然已经成了知名作家,但莫言用的笔,还是多年来一直用的一支1.5元的钢笔。2006年,他在北京借住到一个朋友的房子里,用了43天时间,耗去3瓶墨水,写出了43万字的《生死疲劳》。令众人狂欢的诺贝尔文学奖,在妻子看来,不过是让莫言多年的辛苦写作终于得到了一丝安慰。“他写得很苦,晚上常常睡不着觉,想起什么就爬起来记在纸上,写的时候遇到卡壳,就敲着自己的脑袋,说自己怎么这么笨,像个孩子一样。”杜芹兰眼里闪着泪光。

接受采访时,莫言虽不喜言谈,但却是个幽默的人,并且他的幽默里带着真诚,有时让人不得不深思反省。有记者问:“得了诺奖对你来说意味着什么?”他答:“意味着我得出来见你们。”又有记者问:“得了大奖,你会离开中国去国外定居吗?”他答:“永远不会。”

小时候的莫言,曾听一个被打成“右派”的邻居讲,济南一位写小说的作家,生活非常腐败,一天可以吃3顿饺子,从此莫言便祈愿自己有一天也能通过写作,顿顿吃上肥得流油的肉饺子。今天,他终于如愿了。