雷达组网及其“四抗”能力分析

2012-06-23曾海兵谢永亮赵朋亮

曾海兵,谢永亮,赵朋亮

(海军蚌埠士官学校雷达教研室,安徽 蚌埠 233012)

随着现代军事科技的发展,传统单基地雷达正面临综合电子干扰、隐身目标、反辐射导弹和低空/超低空突防四大威胁。雷达组网在抗“四大威胁”方面表现出了优良的性能,大幅提高了雷达系统的生存能力和作战效能,是当前应对“四大威胁”的一种有效途径[1]。

1 雷达组网简述

1.1 雷达组网的定义

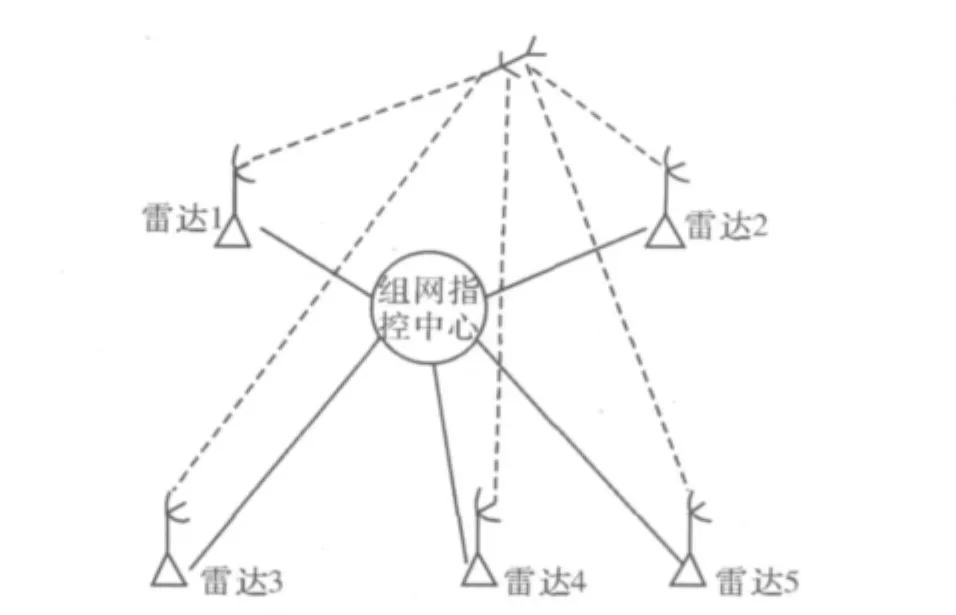

雷达组网是指将多部不同体制、不同频段、不同工作方式、不同极化方式的雷达或者无源侦察装备优化布站,借助通信手段链接成网,由中心站统一调配形成的一个有机整体[2]。网内各雷达和雷达对抗侦察装备的信息由中心站收集,综合处理后形成雷达网覆盖范围内情报信息,并按照战争态势的变化,自适应地调整网内各雷达装备的优势,从而完成整个覆盖范围内目标的探测、定位和跟踪等任务。

图1 雷达组网示意图

1.2 雷达组网的特点

(1)不同体制、不同频段的雷达交错配置。(2)静态部署与动态部署相结合。(3)前沿和纵深,陆基、海基、空基和天基部署相衔接。(4)低、中、高空探测互补。(5)有源探测和无源探测并存。

2 雷达组网抗综合电子干扰

随着雷达干扰技术的不断发展和提高,现代战争中的电磁环境日趋复杂,电子对抗日趋激烈,电子干扰形式多样、手段层出不穷,但总体上,对雷达干扰主要有两大类:有源干扰和无源干扰。

2.1 抗无源干扰

常用的无源干扰是通过施放金属箔条,以形成假目标或在对方雷达荧光屏上形成强杂波背景,以欺骗或降低对方雷达对目标的发现概率达到干扰雷达的目的。这种方法对单部雷达有效,但对于组网雷达,网内雷达可以从不同的方向对目标进行探测,因而干扰效果大幅降低。特别是施放金属箔条的干扰方式,是在战场上实施的战术干扰,此时目标处于对方腹地,干扰对某些方位上的雷达无效,因此,该方法就失去了掩护目标的作用。另外,在雷达网中有各种不同体制的雷达,如采用动目标检测技术的雷达对这种干扰具有较好地抑制作用[3]。

2.2 抗有源干扰

常用有源干扰包括:欺骗性干扰、应答式干扰和压制性干扰等,都是通过欺骗或降低对方雷达对目标的发现概率,以达到干扰对方雷达的目的。压制性干扰是发射一定频段和功率的电磁能量,对工作在该频段的雷达探测产生影响,在相同探测概率的条件下,使雷达的噪声增加,从而缩短雷达的探测距离,或在探测相同距离目标时,降低对目标的探测概率。在该干扰方式下,由于雷达的水平波束通常较窄,干扰电磁能量主要从雷达的副瓣进入,通过主瓣进入的电磁能量较少。因而,这种干扰方式能够发挥作用的前提条件是干扰波束必须对准雷达波束或基本对准雷达波束。欺骗性干扰和应答式干扰是通过接收雷达的发射信号,对雷达发射信号进行处理,产生与雷达发射信号同频率同重复周期但附加了虚假多普勒频移的假目标信号,来引导欺骗雷达跟踪虚假目标,从而降低对真实目标的发现和探测概率。与压制性干扰相同,要对敌方雷达进行有效干扰,干扰波束也必须对准雷达波束或基本对准雷达波束。从上述分析可看出,要想实施有效的有源干扰,必须首先侦测或估计出对方雷达接收机的方向或位置。对于单部雷达,要探测或跟踪目标就必须发射电磁波,而这样会很容易被敌方侦察设备侦察到雷达的方向或位置。如进行雷达组网,雷达网中的各部雷达是分布在广大的区域,对目标的探测是从不同方向实施的,在空中形成了交织的电磁波波束网络,增加了侦察设备分选、识别信号的难度,使敌方难以测得雷达的准确位置,从而使得电磁干扰达不到理想的干扰效果。对于压制性干扰,由于组网中的雷达是由多部工作在不同频段上的雷达组成,想用一部干扰机来干扰如此宽的频段是不可能的,即使干扰平台可以携带多部干扰机,但其干扰功率也将受到较大限制,使得干扰效果缩减。对于欺骗性干扰,由于雷达网是从不同方向进行探测,干扰时只能对某一方向上的雷达有效,而对其他方向上的雷达探测基本无影响,通过雷达网的数据融合处理就可完成对目标的探测并剔除虚假目标,因而欺骗性干扰将无法达到干扰目的。

3 雷达组网抗隐身目标

为尽量降低目标被雷达探测的概率,各种隐身目标不断涌现,特别是空中目标,如美国F-117、B-2、F-22等隐身飞机。在伊拉克战争中,美国F-117飞机出动次数仅为多国部队出动战机的2%,却轰炸了40%的目标,且无一伤亡。

然而隐身目标并非是完全隐身的,当前隐身技术主要包括:外形隐身和吸波材料隐身。外形隐身主要通过合理的结构设计,是将电磁散射波集中到对目标威胁较小的几个方向。如飞机的隐身主要是针对易受攻击的正前鼻锥方向水平±45°、垂直±30°,但在其他方向的雷达散射面积并未减小。由于隐身飞机的散射截面积在前方较小,而侧面和后部的散射截面积与普通飞机基本一致,这就为雷达网探测隐身飞机提供了理论依据。从隐身飞机的特性看:位于飞机前方的单部雷达较难发现目标或只能得到断续的目标回波,无法对隐身飞机稳定的探测和跟踪;而对于雷达网而言,网内其他方向的雷达,如位于飞机侧后方的雷达、天基雷达就有可能发现目标;另外,网内其他体制雷达如双/多基地、超视距等雷达也可能发现目标[4]。而对于吸波材料隐身,目标隐身的效果与吸波涂层的厚度及探测隐身目标电磁波的波长有关,为了达到较好的隐身效果,一般要求吸波涂层的厚度为波长的1/4~1/10,因此,吸波涂层越厚,隐身效果越好,但吸波涂层过厚,将增加隐身目标的重量,从而影响隐身目标的机动性能。目前隐身目标吸波涂层的有效频段为1~20 GHz,覆盖不到米波段,所以,吸波材料对米波波段的雷达信号的衰减将大幅下降。

通过以上分析可知,单部雷达对隐身目标的探测能力有限,但雷达组网后网内不同地域(平台)、不同频段、不同体制雷达探测的信息都集中到融合中心,通过数据融合处理就可得到隐身目标的连续信息。在当前尚无单部雷达具备探测隐身目标能力的情况下,雷达组网是当前对抗隐身目标的有效手段。

4 雷达组网抗反辐射导弹

反辐射导弹是专门用于摧毁对方雷达的一种武器,其可顺着雷达辐射的电磁波找到雷达所在位置并摧毁雷达。反辐射导弹从出现至今已经发展了3代,第3代反辐射导弹的速度>2252 km/h,作战距离为20~30 km,频率覆盖为0.8~18 GHz,采用被动雷达寻的和惯性制导相结合的工作方式,因此,即使对方雷达关机,反辐射导弹也可凭借记忆用惯性导航的工作方式继续对雷达实施攻击。

然而,反辐射导弹也其自身的弱点,反辐射导弹必须依靠辐射源对其照射才可被动寻的制导,并且要对辐射源进行分选、识别、跟踪才能确定所要攻击的目标。但受弹体空间的限制,导弹导引头上无法布置信号处理电路,从而无法对多个吉带宽的信号进行精确的分析判断,因此,侦测雷达的位置较为困难。另一方面如果雷达组成了雷达网络,在中心控制机的控制下可采取多频段、多波束、多方位雷达交替开机等方式工作,形成复杂多变的电磁波信号场,造成反辐射导弹接收机频率、波束和方位混乱,使之无法准确跟踪辐射源,从而难以对雷达造成毁灭性打击[5]。

5 雷达组网抗超低空突防

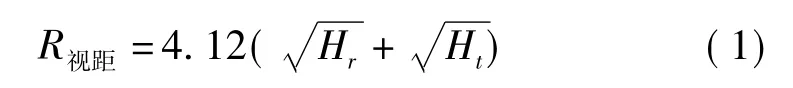

飞机或导弹等飞行目标在进行攻击时,为了避开雷达的探测,通常采用低空或超低空的方式机动,以降低被对方雷达发现和跟踪的概率。一般雷达难以发现和跟踪低空或超低空目标,这是由于雷达为了准确测得目标参数,其工作频率通常较高,较高频率的电磁波在空间中近似以直线传播,又由于地球是近似球体的星球,受地球曲率的影响,一定架设高度的雷达只能发现视距内的目标,视距公式如下

式中,Hr为雷达天线架设高度,单位m;Ht为目标高度,单位m;R视距为发现距离,单位km。如式(1)所示,受视距的影响,雷达对目标的最大探测距离与目标的高度和雷达天线架设高度的开方成正比,如果目标的高度较低,为尽早发现目标,雷达天线高度必须尽量提高,但受地形影响,很难将雷达均架设在山上,对架设高度较低的雷达而言,就几乎无法探测到低空或超低空飞行的目标,即使雷达偶而发现目标,目标的航迹也是断续的,无法对其进行稳定跟踪。

然而使用雷达组网的方式则可较好地解决这一问题[6]。一是充分发挥网内雷达分布布站的优势,将空基、天基和地面前站雷达获取的目标信息,通过雷达网络传输给指挥中心或后站雷达,通过雷达间信息的传递,应用接力跟踪的方式得到低空入侵目标的连续信息。二是发挥雷达网内特殊体制雷达的优势,使这些雷达和一般的警戒雷达的探测数据融合处理,获取低空入侵目标的连续信息。

6 结束语

现代战争中单部雷达正面临着“四大威胁”,其作战效能和生存能力受到严峻的挑战,雷达组网可有效地实现雷达的“四抗”,并形成立体化、全方位、多层次的防控体系,既具有网内单部雷达的特性,又可将其数据融合、资源共享,充分发挥其整体作战效能。雷达组网技术适应现代军事电子设备向系统化、一体化的发展需求,是未来雷达的发展方向。

[1]金虎,王玉松,刘江波.陆上阵地雷达组网技术[J].电子对抗,2011(3):42-45.

[2]母政.雷达组网技术研究[J].探测与定位,2011(4):37-43.

[3]王小谟,张光义.雷达与探测[M].北京:国防工业出版社,2001.

[4]栾胜利,闵路明.浅论雷达组网[J].现代导航,2010(6):59-63.

[5]胡宝洁,范江涛,杨沛,等.复杂电磁环境对组网雷达的影响研究[J].电子科技,2010,23(1):51 -53.

[6]李强.一种新的自适应背景建立与更新算法[J].电子科技,2007,20(10):10 -12,16.