转基因抗矮花叶病玉米对大鼠生长发育的影响

2012-06-22雁平梅阎小艳高晋华

屈 静,宋 鑫,雁平梅,阎小艳,高晋华

(太原师范学院生物系,山西太原 030031)

玉米不仅是重要的粮食作物,而且是重要的饲料作物,其在国民经济中占有非常重要的地位,因而,玉米基因转化研究也是国内外的研究热点之一[1]。玉米矮花叶病是世界上广泛发生、为害严重的玉米病毒性病害,严重影响着玉米的产量和品质[2]。玉米矮花叶病毒(Maize dwarfmosaic virus,MDMV)侵染禾本科植物,会引起玉米、高粱发生严重的病害。玉米感染MDMV后,普通玉米单株会减产42%,对农业生产造成极大损失[3]。转基因玉米是排在转基因大豆之后的第2位主要生物技术作物[4]。而且应用转基因技术可提高玉米对玉米螟、食根害虫以及除草剂的抗性,弥补了玉米遗传改良中传统育种方法的局限[5]。孙毅教授课题组采用花粉介导的方法,将RDV运动蛋白缺陷型基因(RDV MP-基因)导入玉米自交系478中,最终筛选到转基因抗矮花叶病玉米纯合株系[6]。目前,对转基因玉米安全性评价主要集中于抗虫、抗除草剂转基因玉米的研究,而对转基因抗矮花叶病玉米的安全评价涉及较少。

本研究应用2代生殖毒性试验,观察转基因抗矮花叶病玉米对大鼠F2生长发育及雄性生殖器官组织结构的影响,以评价多代饲喂转基因抗矮花叶病玉米对大鼠健康和生长发育的长期影响。

1 材料和方法

1.1 材料

健康断乳SD大鼠雌雄各40只,体质量为110~130 g,由山西医科大学提供。试验用转基因抗矮花叶病玉米和非转基因玉米由山西省农业科学院生物技术研究中心孙毅教授惠赠。

1.2 试验方法

1.2.1 试验动物繁殖 断乳SD大鼠(F0)适应性饲养1周后,随机分为对照组和试验组,每组雌雄各20只,对照组(C1)饲喂含有33%普通玉米的全营养饲料,试验组(M1)饲喂含有33%转基因抗矮花叶病玉米的全营养饲料,期间均自由饮水和进食。对照组和试验组分别饲喂饲料60 d之后,各组按雌、雄1∶1交配,F1仔鼠断乳后雌雄分笼饲养,继续给予与亲本(F0)相同饲料,繁殖传至2代(F2),饲喂受试饲料至出生后60 d。

1.2.2 检测指标及方法 在F2仔鼠出生后第1天记录初生仔鼠体质量、性别比,于出生后第4天、第21天分别计算仔鼠出生成活率和哺育成活率。出生后第3天至10周龄,按文献[7-8]的方法观察记录194只仔鼠的各项生长发育和早期神经行为发育指标,统计试验组及对照组的达标率。

F2雄鼠生长至60 d后,各组随机选择20只断颈处死,分别取出两侧睾丸及附睾,称质量。取右侧睾丸及附睾用10%甲醛固定,采用常规组织制片,苏木精-伊红染色,光学显微镜下观察睾丸和附睾结构,同时测量60个视野各级生精细胞的直径,以及附睾管壁厚度。

1.3 数据分析

试验结果采用SPSS 17.0软件进行显著性检验,仔鼠成活率和生理指标采用独立性检验,其他采用t检验(P<0.05为差异显著)。

2 结果与分析

2.1 F2仔鼠出生体质量、出生性别比及存活率

F2仔鼠出生时平均体质量、出生性别比以及出生成活率和哺育成活率结果列于表1。检验表明,体质量、性别比没有差异,饲喂转基因抗矮花叶病玉米组出生成活率与哺育成活率分别比对照组高8.2百分点和3.6百分点,但影响没有超出生物学显著范围(P>0.05)。

表1 F2仔鼠出生体质量、出生性别比及存活率

2.2 F2仔鼠生长发育检测结果

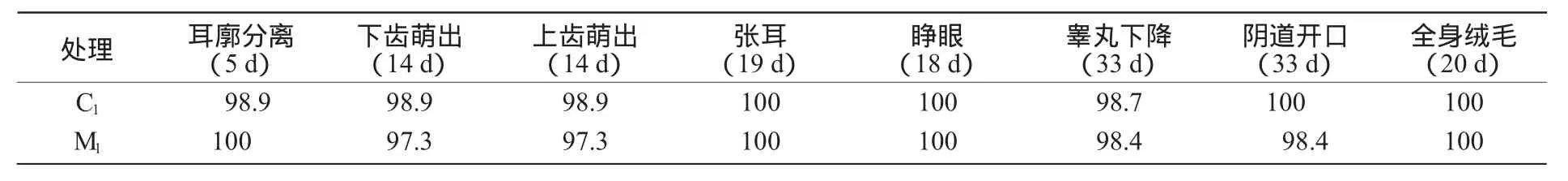

表2显示,饲喂含33%转基因玉米饲料的仔鼠与饲喂含33%非转基因玉米饲料的仔鼠相比,生长发育各指标没有显著性差异(P>0.05)。

表2 F2仔鼠生长发育指标达标率比较 %

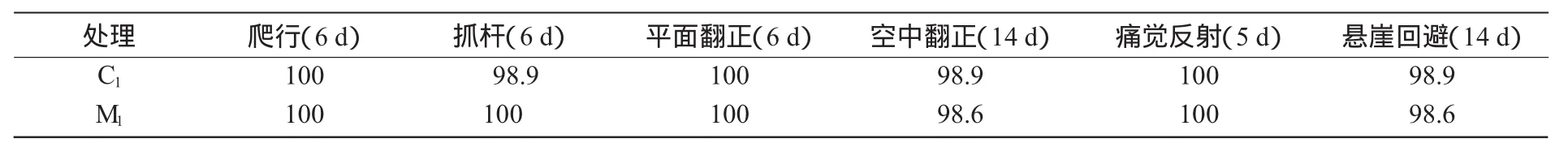

观察记录的F2早期神经行为发育指标达标率结果如表3所示。运动协调能力如爬行、抓杆、平面翻正和空中翻正以及神经反射行为,试验组与对照组无统计意义上差异。

表3 F2仔鼠早期神经行为发育指标达标率比较 %

2.3 F2雄鼠生殖器官的组织结构

解剖观察睾丸及附属器官的外观、色泽、充血与出血情况未见异常。光学显微镜下观察发现,试验组雄鼠的睾丸组织与对照组相比,各级生精细胞界限明显,排列规则,结构完整,附睾管上皮腔面平整,平滑肌丰厚,均未见结构异常。

表4 F2雄鼠睾丸、附睾质量比较及组织形态学比较

从表4可以看出,饲喂含有33%转基因玉米的F2雄性大鼠睾丸质量及附睾质量同对照组相比,没有明显差异(P>0.05),分别比较2组睾丸中精原细胞、初级精母细胞和精细胞的直径以及附睾管壁的厚度,发现其差异没有统计学意义(P>0.05)。

3 讨论与结论

目前,评价转基因作物安全性所遵循的是实质等同性原则(substantial equivalence)[9]。将待评价的转基因食品与现存的传统同类食品相比较,以确定这种新食品与非转基因品种在有益健康方面的相似性[10],而动物饲喂试验是明确转基因作物营养成分实质等同性的一个重要部分[11]。吴凯晋[12]进行的90 d全食物饲喂试验结果表明,饲喂转基因抗矮花叶病玉米与饲喂传统玉米相比,大鼠各周累积体质量以及各脏器系数没有显著差异。但转基因抗矮花叶病玉米对子代影响目前没有明确数据。通过本试验研究可知,试验组F2仔鼠的出生体质量、幼体存活率与对照组相比,无显著性差异,表明转基因抗矮花叶病玉米未对动物繁殖及繁殖行为产生影响。

神经行为学的变化是一种早期和敏感的毒理学指标,可能引起后代在组织结构产生不可逆的损害之前,表现出行为功能的障碍[13-15]。Kilic[4]研究表明,3代喂养食物中添加20%转Bt基因玉米并未对F1,F2和F3大鼠的神经行为产生有害影响。本试验期间没有观察到F0,F1和F2大鼠行为、姿势及外形的异常;对F2仔鼠早期各项生长指标检测后得出,饲喂转基因玉米对仔鼠生长发育指标、运动和协调指标均无明显影响,且2组仔鼠合格率均较高。

睾丸和附睾的结构及微环境对于精子生长、发育和成熟以及功能完成至关重要[15],而哺乳动物睾丸组织高速的细胞增殖和独特的细胞分化,使其成为敏感检测细胞和分子变化的器官[16]。Polat对2代饲喂转Bt基因玉米试验的结果表明,大鼠雄性及雌性生殖器官没有明显组织病理学方面的差异[3]。Poulsen等[17]的转基因水稻90 d饲喂试验显示,Wistar大鼠睾丸、附睾的质量以及组织结构没有发生改变。本试验得出同样的结果,F2雄性大鼠睾丸及附睾组织没有观察到与试验处理相关的肉眼可见的病变,光镜下观察可见睾丸组织曲细精管内各级生精细胞排列规则,结构无明显变化,说明有正常的生精过程。

本试验结果显示,中长期饲喂转基因抗矮花叶病玉米,对大鼠F0,F1的繁殖功能、繁殖行为未造成有害影响,F2早期生长发育各参数、雄性生殖器官质量和组织结构均未检测到异常,其结果可与其他结果相互验证,表明转基因抗矮花叶病玉米与常规非转基因玉米具有相同的营养等价性。今后可考虑采用其他动物开展长期饲喂试验,以进一步确定转基因抗矮花叶病玉米对人体的安全性。

[1]阎小艳,晋小婷,王青,等.转基因玉米的生物安全性问题[J].山西农业科学,2010,38(12):12-13,16.

[2]王永霞,赵荣兵,丁俊强,等.玉米矮花叶病抗病基因Rscmv1 新型标记的开发[J].河南农业科学,2009(8):84-87.

[3]蒋军喜,李桂新,周雪平.玉米矮花叶病毒研究进展[J].微生物学通报,2002,29(5):77-81.

[4]Kilic A.A three generation study with genetically modified Bt corn in rats:Biochemical and histopathological investigation[J].Food and Chemical Toxicology,2008,46:1164-1170.

[5]李余良,胡建广.转基因玉米研究进展 [J].中国农学通报,2006,22(3):71-75.

[6]杜建中,孙毅,王景雪,等.转基因抗矮花叶病玉米的遗传、表达及抗病性研究[J].生物技术通讯,2008,19(1):43-46.

[7]方福德,周吕.现代医学实验技巧全书[M].北京:北京医科大学、中国协和医科大学联合出版社,1995:423-431.

[8]Branchi I,Alleva E.Effects ofperinatal exposure toa polybrominated diphenyl ether(PBDE 99)on mouse neurobehavioural development[J].Neurotoxicology,2002,23(3):375-384.

[9] MacKenzie S A.Thirteen week feeding study with transgenic maize grain containing event DAS-Ø15Ø7-1 in Sprague-Dawleyrats[J].Food and Chemical Toxicology,2007,45:551-562.

[10]Kuiper H A,Kleter G A,Hub P J M Noteborn,et al.Assessment of the food safety issues related to genetically modified foods[J].The Plant Journal,2001,27(6):503-528.

[11]Hammond B G,Dudek R.Results of a 90-day safety assurance study with rats fed grain from corn borer-protected corn[J].Food and Chemical Toxicology,2006,44:1092-1099.

[12]吴凯晋.转基因抗矮花叶玉米对大鼠部分亚慢性毒性指标的影响[J].安徽农业科学,2010,38(12):6224-6226.

[13]严锐.不同时程砷暴露对子代大鼠神经行为和学习记忆能力的影响[J].实用医学杂志,2009,25(9):1378-1380.

[14] Hass U.Current status of developmental neurotoxicity:regulatoryview[J].ToxicologyLetters,2003,140/141:155-159.

[15]宁艳花,刘秀芳,郭凤英,等.乙酰甲胺磷致雄性大鼠生殖毒性作用[J].中国公共卫生,2008,24(10):1233-1234.

[16] Brake D G.A generational study of glyphosate-tolerant soybeans on mouse fetal,postnatal,pubertal and adult testicular development[J].FoodandChemicalToxicology,2004,42:29-36.

[17] Poulsen M,Kroghsbo S,Schroder M,et al.A 90-day safety study in Wistar rats fed genetically modified rice expressing snowdrop lectin Galanthus nivalis(GNA)[J].Food and Chemical Toxicology,2007,45:350-363.