工程运行期的文化遗产保护与利用研究——三峡工程博物馆策划

2012-06-13谭徐明万金红

邓 俊,谭徐明,万金红

(中国水利水电科学研究院水利史研究所,100048,北京)

长江三峡水利枢纽工程是我国迄今为止兴建的工程规模最大的水利工程,在世界坝工技术、江河水能资源开发中创造了多个第一,是当今中国综合国力的重要标志。作为目前世界最大的水利枢纽工程,其建设规模、施工难度、发电量和防洪效益等多项指标都突破了世界水利工程的纪录。十几年的建设也凝聚了三峡工程工作者的心血和汗水,在这片土地上留下了很多生产生活的痕迹。三峡工程管理区本身就是一座巨大的博物馆,纪录是对过去时光的总结,也是留给后代珍贵的水利文化遗产。

随着工程建设进入尾声,三峡工程进入运行期,其众多的机械设备面临着闲置和废弃的问题,场地特征即将消失,急需以文化保护的态度梳理三峡工程管理区内的工业遗存,合理地改造与利用,发掘其价值,探索保护与利用新途径。

一、工业遗产保护与利用发展

工业遗产作为技术进步的重要见证,也是文化遗产的一部分。早在20世纪50年代,西方就开始了工业建筑保护与利用的研究。我国关于工业建筑遗产的理论研究与再生实践开始于20世纪90年代中后期。

2003年国际产业保护遗产联合会(TICCIH)在莫斯科通过的《有关工业遗产的下塔吉尔宪章》中指出,“工业遗产(Industrial Heritage)指的是工业文明的遗存,它们具有历史的、科技的、社会的、建筑的或科学的价值。这些遗存包括建筑、机械、车间、工厂、选矿和冶炼的矿场矿区、货栈仓库、能源生产和输送和利用的场所、运输及基础设施,以及与工业相关的社会活动场所,如住宅、宗教和教育设施等”。

对工业遗产保护与利用的杰出案例有德国鲁尔工业区。鲁尔工业区位于德国西部、莱茵河下游支流鲁尔河与利珀河之间的地区,以采煤、钢铁、化学、机械制造等重工业为核心,是部门结构复杂、内部联系密切、高度集中的地区工业综合体。随着二战的爆发及结束,战败后的德国经济萧条,加之煤炭资源的日趋枯竭,鲁尔区传统的煤炭工业和钢铁工业开始走向衰落。鲁尔工业区的改造始于1968年,包括对工业结构转型、旧工业建筑和废弃地的改造和重新利用、当地自然和生态环境的恢复以及就业和住房等社会经济问题的解决等等。到目前工业区已经形成了具有19个工业遗产旅游景点、6个国家级工业技术和社会史博物馆、12个典型工业聚落、9个利用废弃工业设施改造而成的瞭望塔以及3个游客中心的泛博物馆。如鲁尔区的亨利钢铁厂,建于1854年,1987年倒闭关门,厂内的部分设施曾经由中国某钢铁厂拆分与收购。目前该废弃钢铁厂已经变成一个露天博物馆,其最大特色是设计了一个儿童可以参与并在其废弃的工业设施中开展各种活动的游戏场所,从而大大吸引了亲子家庭旅游者。此外,导游人员由原厂工人志愿者承担,活化了旅游区的真实感和历史感,同时也激发了社区参与感和认同感。

2006年,在无锡举行的首届国内工业遗产保护论坛,通过了我国第一部关于工业遗产保护的共同宣言——《无锡建议》,对工业遗产有了明确界定:具有历史学、社会学、建筑学和科技、审美价值的工业文化遗存。包括建筑物、工厂车间、磨坊、矿山和相关设备,相关加工冶炼场地、仓库、店铺、能源生产和输送及利用场所、交通设施、工业生产相关的社会活动场所,以及工艺流程、数据记录、企业档案等物质和非物质遗产。对于工业遗产的时间范围,《无锡建议》认为鸦片战争以来中国各阶段的近现代化工业建设,都留下了各具特色的工业遗产,见证并记录了近现代中国社会的变革与发展。

目前,全世界有33处工业遗址被联合国教科文组织列入世界文化遗产。而中国还没有任何一处工业遗址被列入。

二、三峡工业遗存调查

1.遗存种类

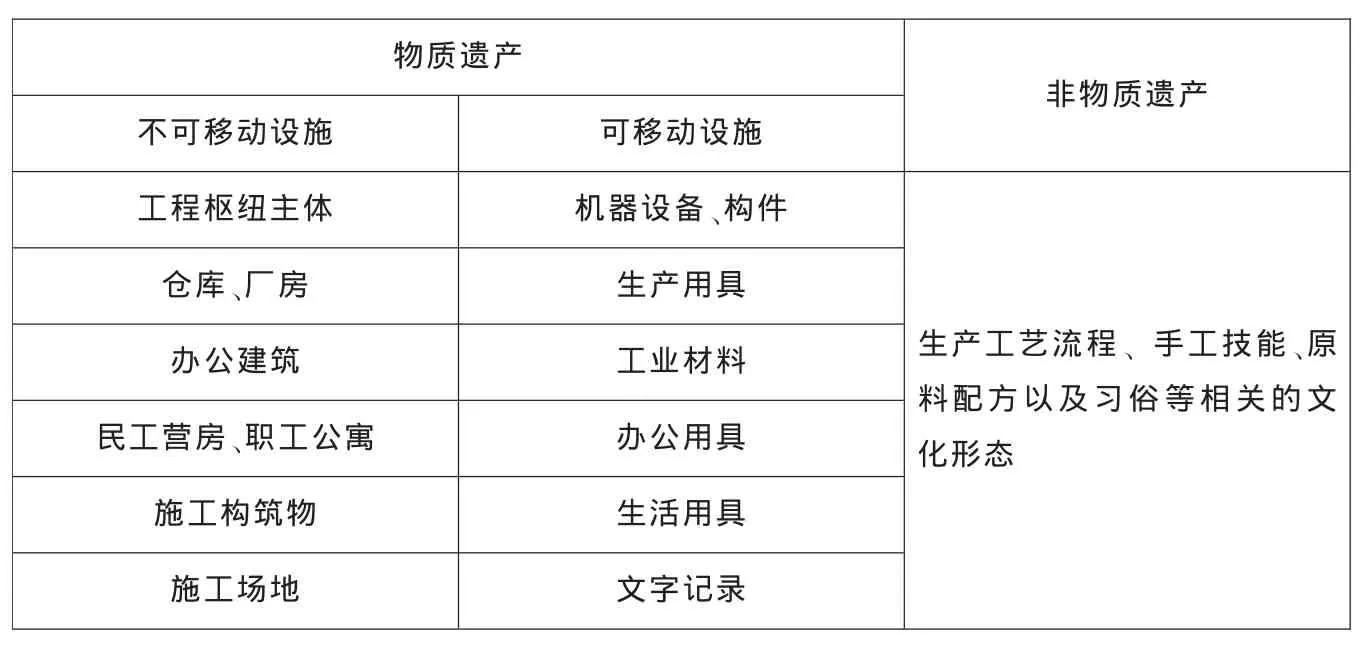

依据下塔吉尔宪章和 《无锡建议》对工业遗产的界定,对三峡工程管理区工业遗产进行了分类调研、认定,按内容可分为物质遗产和非物质遗产,如表1所示。

表1 三峡工业遗存种类

2.主要特点

(1)保护与利用价值高

历史价值——三峡工程是“千年大计,国运所系”,对国家社会经济产生重大影响,三峡工程知名度使其保护利用具有很高的价值和巨大的吸引力。

科技价值——三峡工程作为世界级的水利工程,具有相当的科技含量,其规模创造了世界水利史上的无双奇迹,其工业遗存的体量和工业特征形成了宏大的意象,突出了三峡工程的科技成果和建设文化成就。

人文价值——三峡工程从规划、立项到实施,历时数十年。三峡人以“三峡精神”创造了“三峡模式”“三峡速度”,这是世界水电建设史上的一个奇迹,象征了中华民族的凝聚力和创造力。无论是坝区沧海桑田的变化,还是建设过程中发生的重大事件,抑或是无数为之付出汗水和心血的建设者,都值得讴歌和纪念。

(2)遗存丰富,空间分布较广

三峡工程管理区内工业遗存具有数量大、类型多、分布范围较广的特点,既有原生产系统,也有现代科技文明。同时左岸、右岸、中心岛均有分布,工业遗存与场地关联密切。

3.存在问题

目前,三峡工程对外展示点主要有三峡工程展览馆、坛子岭、截流纪念园等,做不到系统全面展示,而三峡工程丰富的内涵需要多角度、全方位地保护与展示。

随着施工期的结束,大量的工业生产场地即将清理,临时建筑面临拆除,生产设备也陆续转移,生产场景也逐渐消失。施工期的功能设置需要重新适应运行期的功能需要,实现三峡工程管理区的可持续发展。

三、保护与利用策略

1.整体保护,全面展示

三峡工程是个连续体,是完整的。从采石到粉碎、加工,从制冷到搅拌,从混凝土传送到浇筑,整个三峡工程是一套体系。把整体体系展示出来,才能充分体现其价值,抛开任何环节的展示都不能充分展示三峡工程的全貌。所有三峡工程工业遗产需要进行整体保护,全面展示三峡工程建设的各个环节。

2.事件相关,历史再现

三峡工程的建设是国运所系的重大工程,是几代人几十年努力的结晶。三峡工程从移民、开工、建设到运行,作为三峡建设的过程,具有特殊的历史价值,作为事件本身是值得纪念和讴歌的。应以三峡工程建设为线索,展示与三峡工程有关的历史事件、历史人物等。

3.综合利用,生态接轨

三峡工程逐渐由施工期转向运行期,对工业遗迹保护与利用的同时应更好地与运行期接轨。对施工期的场地、建构筑物、设备等进行整理,同时对部分原施工场所进行生态修复,完成功能的转型,更好地服务于运行期。

四、三峡工程博物馆概念策划

1.策划理念

采用博物馆模式和公共游憩空间模式为主的“泛博物馆”综合利用模式,充分挖掘三峡工程建设的内涵,通过博物馆室内场馆和室外团组建设,系统整体地展现三峡工程的建设过程和宏大场景,并与三峡工程运行期相接轨,以达到综合保护与利用的目标,创造世界级水利工程的“泛博物馆”。

博物馆策划中,尽可能利用原施工构件、节余材料等进行艺术化处理。如收集三峡工程管理区内有意义的原施工构件、节余材料等,进行功能的转换。

2.主题定位

三峡工程博物馆的主题是“我们的三峡!我们的长江!”寓意每一位进入博物馆的游人,融入三峡特有的科技人文环境中,领略三峡工程的人文与科技内涵,从近代百年水利水电科技发展的历史,了解三峡工程的科学与技术成就,展望未来新能源技术前景;同时也寓意着每一位进入三峡的游人,置身于长江山水之中,体验水利工程创造的自然之美,陶醉于三峡地区自然与人类的历史长河中,思考人类与江河共存的和谐之道。

三峡工程博物馆以“三峡枢纽工程”和“三峡工程建设史博物馆”构成参观主体场所,在不同区域设置“自然能利用的历史与未来科技馆”“三峡区域人类与自然史博览园”两个专题馆(园)。四个组团集合为参观与参与为一体的具有博物馆、科技馆和博览园三种形式的科学技术类大型博物馆,表达出4个展陈方向:三峡工程及其科学技术成就,三峡工程建设史,自然能开发与利用技术史,三峡区域人文与自然史。

上述4个专题馆内陈列与场外实物展陈相互呼应,参观与参与项目互相关联又相对独立。各场馆间通过三峡大坝、坛子岭、环江岸园区节点,联系馆内外与长江、江岸(滩)、山岭共同构成具有科普、观光、休闲等功能的泛博物馆园区。

3.专题场馆规划与内容设计

(1)三峡枢纽工程

主体展品包括大坝主体、地下电站、五级船闸、垂直升船机、茅坪溪防护坝以及相关建筑物。作为三峡工程博物馆的主要参观项目,应根据安全、保密、可观赏性等方面的需求,利用观景台进行整体参观设计;利用坝体内的观光廊道,对中央控制室、发电机层和水轮机层等进行参观。由枢纽区观景台、大坝、发电厂、中控室和坝内观光廊道,将三峡枢纽工程全貌和科学技术成就立体地展示给游人。

(2)三峡工程建设史博物馆

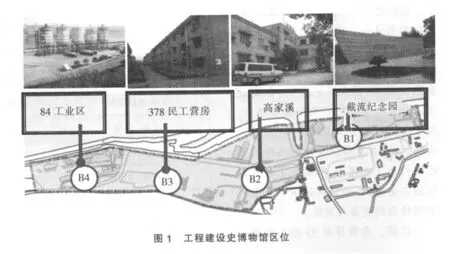

工程建设史博物馆区位于坝区右岸。区域内有截流纪念园、高家溪办公生活区、378民工营房、84工业区等(见图 1)。

区域内高差变化较大,陡坎较多,场地情况复杂。总体看来,由南向北地势逐渐降低,由东向西地势逐渐升高。

本专题展陈的主题为 “纪录、展示、体验、科普”——纪录三峡工程建设历程,展示三峡工程建设举世无双的伟大成就和巨大效益,体验三峡工程建设施工的艰辛与荣耀,科普三峡工程建设的施工技术和水利水电知识。以截流园和地下砂石料廊道为重点,在大坝和地下厂房的背景下,以地下和半地下建筑建设陈列馆和体验式参观项目,重现令人震撼的建设过程,通过影像技术展现三峡建设的10个之最。

截流园遗留四面体构件、拌和楼及机械、砂石料廊道等,既辟为博物馆的展陈空间,也构成主题展品。截流园改为开放式的空间,以四面体构件表达博物馆的建设史主题。可以根据截流合龙的场景,搭建反映合龙壮观情景的抽象大型雕塑。对目前的拌和楼场地进行整改,影响大坝景观的机械应当拆除,留下部分施工机械和拌和楼机械作为三峡建设史展品。综合节省养护成本的目的和展示需要,选择一个拌和楼进行外形美化和内部改造。

(3)自然能源利用科技馆

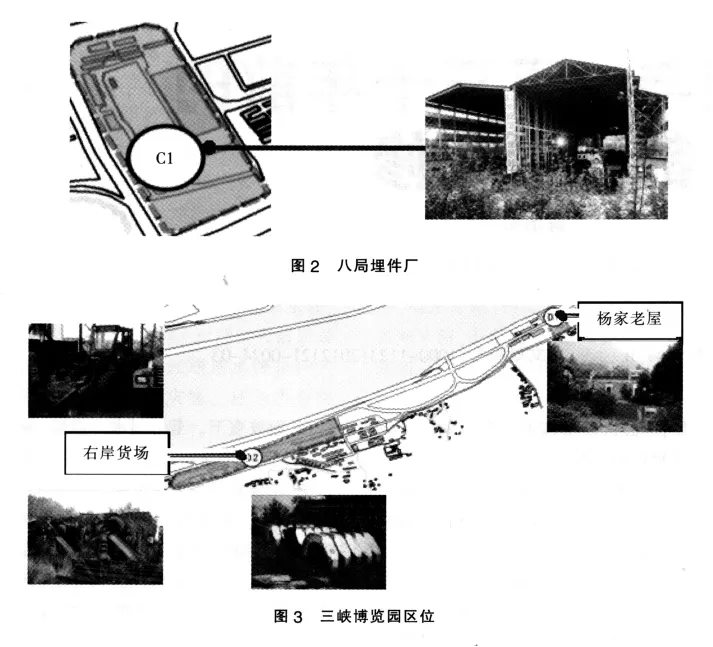

自然能源利用科技馆区位于三峡枢纽工程管理区内,左岸桥北路下游,原八局埋件厂单位用地及周围场地(见图 2)。

①室内展示

馆内为图片展陈为主,少量实物展品。人类利用水力的历史至少有3000多年。水力应用主要表现为两方面的进展:a.科学认知层面。展陈需要表达水力应用在科学技术史上的地位(水能转化为机械能,转化为电能,是人类历史上两次重大的技术革命),科学概念及其社会学价值(对生活和观念改变的影响)。b.技术进步层面。展陈以此为主线,反映历史时期中国水力应用技术发展及其发明创造,反映世界水力应用技术史、水力应用与工业革命的关系。

在其他自然能利用部分,从科学技术的层面展示风能、太阳能、潮汐能等自然能人类利用的历史,在现代科技支撑下新能源利用的技术,以及其他自然能的发明创造和实物设施。

②室外展示

利用馆外场地,展陈不同历史时期不同类型的水力应用方式,以及参与性水力机械,体验水电出现之前水力机械(如水磨、水碓等水力驱动的各种生活、生产机械、机具等)的应用。其他自然能应用实例,在园区内以实物形式展示,如太阳能、风能为动力的照明、灌溉、炊事等设施。

(4)三峡博览园

以博览园形式展示区域自然史和人类史,具有科普、游览和休闲等综合功能。

以长江右岸杨家老屋、右岸货场为中心,兴建具有区域民俗特点的村落建筑群,作为三峡博览园的人类史展陈中心(见图3)。

园区内以移民史为主要内容,复原不同时期三峡民间典型生活场景,展示长江在中华文明演进中的地位,反映人类与江河相互依存的关系。

博览园的自然史展陈有3个专题:地质史、地质考察和洪水灾害史。地质史以岩芯展陈和图片为主。馆外利用本区域条件设计自然史现场展示点,成为以地质考察实践为主题的三峡地质科普基地。长江洪水灾害史以体验为主,选择山溪,建设人工降雨和山洪体现场所。

博览园有长江、山体、滨江植物园、亲水走廊,将植物景观、地理景观和历史景观融为一体,为游客提供亲近长江、领略三峡山水的机会。同时通过仿真展品感受江河环境被污染的过程,唤起不同年龄段观众对现代100年生活方式的回忆,增强公众对江河保护的意识。

五、结 论

在运行期如何合理利用工业遗存,体现新三峡文化,实现文化的再生,是三峡工程管理区面临的新问题与挑战。

三峡工程博物馆的建设,将成为建设在三峡工程发生地的、具有中国乃至世界水准的水利工程类专题性泛博物馆,将成为三峡工程重要的历史文化展示基地,以期达到如下目的:

①保护环境和提高环境质量与观赏资源开发相结合,促进旅游业的发展。

②通过对人文历史和环境变迁的展示,展现在保护环境方面取得的成果,提出问题,促进观众对环境问题的思考。

③从多角度、全方位地向人们提供有关博物馆所在地的相关文化信息的载体,并以精心的陈列、一流的馆舍向观众诠释水利工程。

④对公众开放场所,提高参与度,参观与科普同时进行。

[1]TICCIH,Nizhny Tagil Charter for the Industrial Heritage[S].2003.

[2]李蕾蕾.逆工业化与工业遗产旅游开发:德国鲁尔区的实践过程与开发模式[J].世界地理研究,2002(11).