臭豆碱在大鼠体内的毒代动力学和组织分布

2012-06-12达林其木格内蒙古呼和浩特职业学院010050

达林其木格 内蒙古呼和浩特职业学院 010050

李培锋 内蒙古农业大学动物医学与科学院 010018

关 红 内蒙古农业大学动物医学与科学院 010018

臭豆碱(Anagyrine,Ana)为黄色油状液体,难溶于石油醚,可溶于乙醚和苯,易溶于氯仿、乙醇和水。为顺式并联的喹诺里西啶,分子式为C15H20N2O,是黄华碱的立体异构体[1]。在黄花棘豆(Oxytropis ochrocephala Bunge)、甘肃棘豆(Oxytropis kansuensis)和小花棘豆(Oxytropis glabra)等多种毒草以及披针叶黄华和苦参中均含有臭豆碱[2、3],其中在小花棘豆中含量较高,是主要有毒生物碱之一[4]。这些毒草广泛分布在中国西北地区的天然牧场,对当地畜牧业造成了非常严重的危害。国外学者研究证明,臭豆碱对较高等的动物有致畸作用,如引起家畜畸形、腭裂、腿和脊柱变形等,亦可导致胎儿流产。此外,臭豆碱还具有促进分娩、治疗痛经等作用[5~7]。20世纪70年代末日本学者太田长世等曾用氨基柱成功地分离和测定了中药苦参中的臭豆碱含量[8]。笔者创立了臭豆碱在大鼠血浆中的用反相离子对高效液相色谱法[9],此法亦适用于检测臭豆碱在大鼠肝、肾、脑组中的浓度,以探明臭豆碱在动物体内毒动学及组织分布情况提供试验依据。

1 材料与方法

1.1 动物

清洁级Wistar大鼠,体重190±10g,雌雄各半。

1.2 药品与试剂

臭豆碱粗提物(宁夏测量中心提供,臭豆碱含量 37.87%)。

臭豆碱纯品 (对臭豆碱粗提物经过分离纯化、重结晶所得,用HPLC面积归一化法测定臭豆碱,含量不低于99%)十二烷基磺酸钠(SDS)为HPLC专用,磷酸、三乙胺(重蒸)、三氯甲烷、异丙醇、氨水为分析纯,乙腈为色谱纯,水为附院自制重蒸馏水。臭豆碱纯品储备液(1mg/mL):精密称取臭豆碱纯品25mg溶于25.0mL甲醇中,置-4℃冰箱内保存。

1.3 仪器

日本岛津LC-10A高效液相色谱系统,包括LC-10AT泵、SPD-10A此外检测器、CTO-10A柱温箱、SCL-10A系统控制器、CR-7Ae数据处理器、DUG-12A在线脱气泵,FZQ-2型旋涡混合器,LN-9527-01 型高速离心机 (10000r/min),SFO-01B型电热恒温鼓风干燥箱。

1.4 分组给药与采样

Wistar大鼠105只,随机分成15组,每组7只,按6.82mg/kgobow单剂量灌胃臭豆碱。灌胃前夜禁食 12 小时,自由饮水,按时序(0.5、1.5、2.5、5、10、20、40、60、90、120、240、360、480、600、720min)分别采集各组大鼠的血浆、肝脏、肾脏和脑组织。

1.5 血样处理与测定

精密吸取血浆样品1.0mL,置10mL试管中,精确加入25%氨水200μL充分混匀,加3.0mL三氯甲烷旋涡混合提取5min,离心(5000r/min)5min,分取有机相,在65℃水浴中空气吹干,将残留物准确用 500μL 甲醇溶解,离心 (10000r·min-1)2min,取25μL进样分析,空白血浆及血浆样品色谱图见图1。

1.6 组织样品处理

称取肾组织约1g,精密称定,精确加入25%氨水50uL,再加3.0mL三氯甲烷,用组织匀浆机捣碎3min,有机相全部转入10mL离心管(5000r/min)15min,分取有机相,在65℃烘箱中空气吹干,将残留物准确用500uL甲醇溶解,离心(10000r/min)2min,取25uL进样分析,空白组织及组织样品色谱图见图1。

1.7 色谱条件

色谱柱为大连产 HYP-ODS柱 (200mm×4.6mm),柱温30℃;流动相由水相-异丙醇-乙腈(150:15:20体积比)组成。水相部分每 1000mL 中含SDS 0.5g,三乙胺3.5mL,85%磷酸2mL(用三乙胺调至PH 3.0);流速 1.0mL.min-1紫外检测波长309nm。

1.8 血浆标准曲线制备

精密吸取大鼠空白血浆1.0mL,共 7份,置7支10 mL离心管中,定量加入臭豆碱纯品储备液,使其浓度分别为 60、120、250、500、1000、1500、2000μg·L-1,按“1.5”项下方法操作,以被测物峰面积Y对浓度X(μg·L-1)进行线性回归得回归方程:Y=166.76x-1369.3 r=0.9993以信噪比 S/N=3为标准,本方法的最低检测浓度为10μg·L-1。

1.9 组织体外标准曲线的制备

用臭豆碱储备液分别配成 50、120、250、500、1000ng/mL 和 1000、1500、2000、3000、4000、5000、6000、7000、8000、9000、10000ng/mL两种浓度梯度。以被测物峰面积Y对浓度X(μg/L)进行线性回归得回归方程分别为:低浓度为Y=86.458X+286.6,R2=0.9999; 高浓度为 :Y=85.719X+21686 R2=0.9988。

2 结果

2.1 臭豆碱的色谱行为

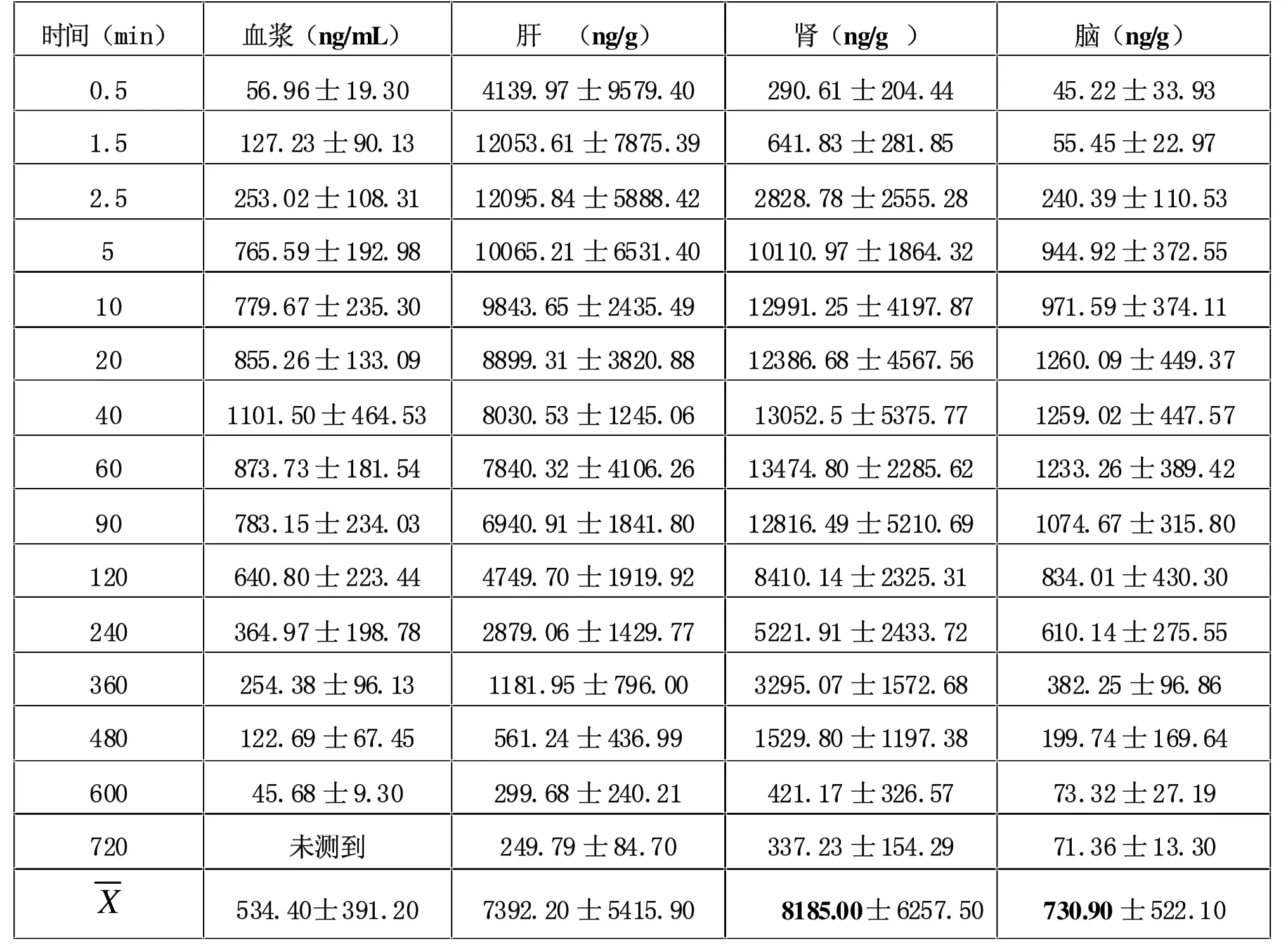

在上述的色谱条件下,基线走动平稳。空白血浆、肝﹑肾﹑脑组织杂峰少,对臭豆碱峰无干扰。样品中臭豆碱与前面未知物峰达到了基线分离。经HPLC分析后,所得结果见表1。

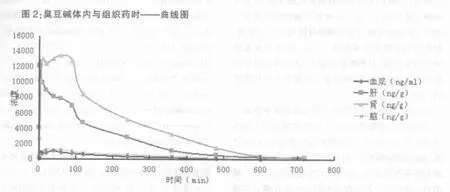

2.2 臭豆碱的药时曲线图

大鼠灌服臭豆碱6.82mg/kg后,血、肝、脑和肾组织中的浓度见表1;平均毒物浓度-时间曲线见图2。

表1:大鼠灌服臭豆碱6.82mg/kg后血浆、肝、脑和肾组织中的浓度(n=7,±SD)

表1:大鼠灌服臭豆碱6.82mg/kg后血浆、肝、脑和肾组织中的浓度(n=7,±SD)

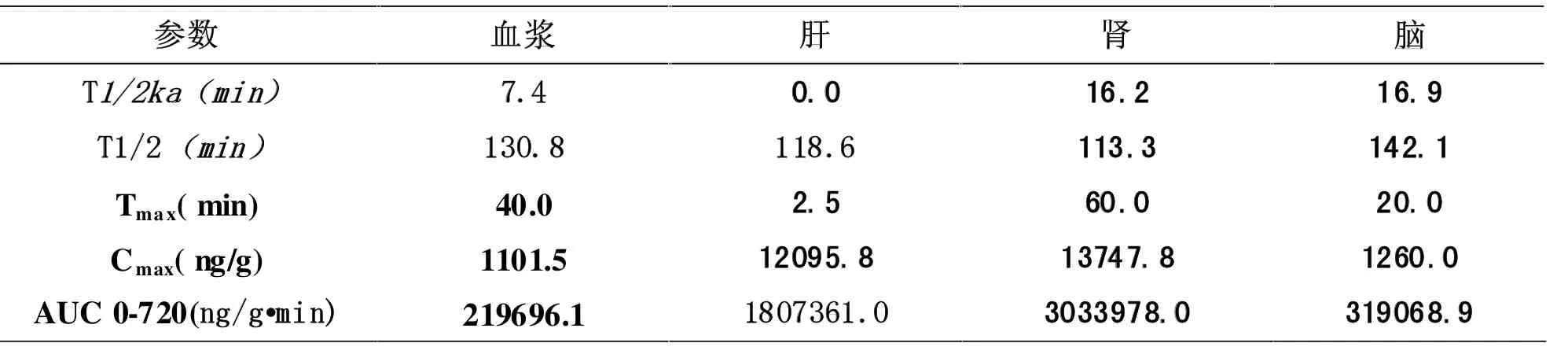

2.3 动学参药数

经DAS ver1.0药动学软件处理,选定血浆﹑肝﹑肾和脑组织液的最佳药代动学模型为一级吸收一室开放模型,主要参数见表2。

表2:口服臭豆碱在大鼠血浆、肝、肾和脑组织内的药代动力学参数比较

3 讨论

(1)血浆与肝、肾、脑组织药物浓度经DAS ver1.0药代动力学软件处理数据,臭豆碱在大鼠体内与组织的动力学特性均可用一级吸收的一室开放模式去拟合,根据所获得的毒代动力学参数可知,吸收半衰期长短顺序为:脑组织﹥肾脏﹥血浆﹥肝脏,其中在肝组织中吸收半衰期为0,这表明臭豆碱进入胃内后可被迅速吸收,分布到肝、肾、脑组织;消除半衰期均在2.4小时内,其长短顺序为:脑组织﹥血浆﹥肝脏﹥肾脏,而其差相异构体-黄华碱的的消除半衰期则为121.3小时 [10];达峰时间长短顺序为:肾脏﹥血浆﹥脑组织﹥肝脏,其中在肝脏的达峰时间仅为2.5min;峰浓度大小顺序为:肾脏﹥肝脏﹥脑组织﹥血浆。说明臭豆碱灌服后具有吸收快、分布迅速、消除快、蓄积时间短的特点。

(2)臭豆碱的肝肾平均浓度是脑组织平均浓度的10倍和13倍。臭豆碱的血液浓度很低,其平均峰浓度不到1mg/L,这和黄华碱的结果基本一致[10]。胃中的食糜对臭豆碱的吸收有很大的影响,给药后完全禁食禁水状态下8小时后血液中基本测不到臭豆碱,但不禁食状态下12小时后血液浓度仍然还能测出。本实验是完全禁食禁水状态下进行的。

(3)臭豆碱是小花棘豆的主要有毒生物碱之一。小花棘豆中毒表现为以广泛的空泡变性为主的全身性退行性变化,其中肝脏首先受到损伤,而肾脏、脑组织的损伤迟于肝脏。臭豆碱在肝、肾、脑组织均有很高的分布,且平均浓度比血浆高,臭豆碱的这一毒代动力及组织分布特点与小花棘豆中毒后的损伤规律是一致的。

[1]孟协中.胡向群等,黄花棘豆毒性生物碱的鉴定.宁夏大学学报(自然科学版),1994,15(2):67~70.

[2]孟协中.胡向群等,宁夏两种有毒棘豆中毒性成分的研究.宁夏农林科技,1994,2:37-40.

[3]孟协中.张如明甘肃棘豆中有毒生物碱的研究,草业学报,4(1):6-8

[4]史志诚.中国草地重要有毒植物,中国农业出版社,1996,45~65.

[5]Makal W,]Keller W J.Alkaloid distribution in two species of bupinus in central British Columbia.Phytochemisty.1994,36:4,883-885.

[6] Panter K E,GardnerD R.Comparisonof toxic and teratogenic effects of lupinus formaosusm L,arbustus and L.cauclatus in goats.Journal of Natural toxins,1994,3:2,83-93.

[7] Btez J M,Andrze Jewski D.Gas chromatographic determination of toxic quinolizidine alkaloid in blue cohosh Caulophyllum thalictroides.(L)Michx phytochemical-Analysis.1998,9:5,232-236

[8]Nagayo Ota,YoshikiMino.Pharmacognostical Studies on the Chinese Crude Drug"Sophorae Radix" (I) High-Speed Liquid Chromatographic Studies on the Alkaloid Constituents of "Sophorae Radix".Shoyakugaku Zasshi.1979,33(3),140-145.

[9]李培锋、达林其木格等,臭豆碱在大鼠体内的毒代动力学研究,毒理学杂志,2008,22(3):204-206.

[10]李守军、李祚煌、杨桂云.小花棘豆中[3H]黄花碱的毒代动力学及体内分布,动物毒物学,1991,(6卷)1 期:3-7.