中国反核行动浮出水面

2012-05-30章剑锋

章剑锋

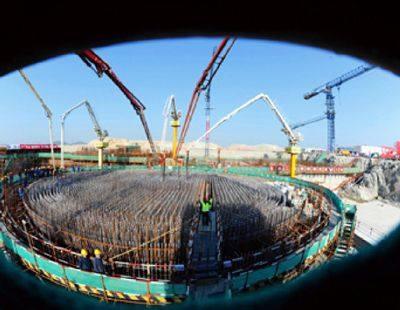

从去年11月份开始,安徽江西两省围绕帽子山核电站的争议日益激化。作为中国内陆第一批核电厂址,帽子山核电站已获得国家环保部、国家核安全局的批复,正动工兴建。

但是这座位于江西省彭泽县境内的核电站却遭到了邻居安徽省望江县的激烈反对。安徽方面认为,这个厂址位于两县交接地带的核电站在选址评估、环境影响等方面存在严重问题,并向国家相关部门提交了详细的评估报告。

受安徽方面的委托,知名物理学家、中国科学院院士何祚庥将他们的陈情书通过中科院递到了中央。“我个人估计,彭泽核电站下马的可能性很大,反对的理由太充分了,你不够安全。人类已经出现了福岛核事故,绝对不能再出第二次,尤其是在中国不能重复出现。”

两省间的博弈第一次将中国核电决策、建设中的诸多问题相对充分地暴露在公共视野内。

核电跃进与反对浪潮

过去数年,中国的核电竞赛已经进行了相当长一段时间, 此前圈内传闻的一项信息显示,中国的核电发展目标将是总装机容量1.5亿千瓦,一旦实现,必会居于世界前列。一些地区争相布局项目,除已运行的13座核电站,业内人士透露中国在建的已达26座,仅长江流域排队申请的项目就有22座。彭泽项目即号称中国第一座内陆核电站。但是这些雄心勃勃的核电计划,引起了更多人的担忧,由于人才储备、设备制造以及监管能力等滞后因素,强劲的“冲刺”势头让人担心“方向盘”会失控。

“核电热是县一级或市一级政府起了决定性的作用,因为一个天文数字的投资过来,地方有极大热情,全力以赴推动这个事情。”北京大学技术物理系副教授郭秋菊说,“我们搞核能的人也不希望核电站像高铁一样变成大跃进地发展的。只要速度一快,很多问题会凸显。福岛危机的发生,让我们认识到是在掌控操纵一个巨大潜在危险的事物,我们要更加客观地制定我们的政策。”

围绕核电建设的各种争议在中国近年事实上一直存在,福岛核危机使这些反对力量得以爆发。 “福岛就像一个导火索,让很多公众认识到核电站建设不只是投资和拉动经济这么简单,它对社会层面有触动。”NGO人士衣无尘说。

早在2007年,衣无尘就通过实际行动阻止了乳山核电站建设,那座核电站规划在威海一片被称作“小青岛”的风光旖旎的海滨上,这让很多前往那里投资置业的人感到威胁,他们蜂集到衣无尘的论坛里发起讨论和签名,衣无尘帮助他们递送给国家相关部委。因为没有什么上层渠道和资源,不敢奢望太多,他们当时只提了一些有限度的诉求,诸如项目方能否向公众讲明核电站如何工作、多少公里内有辐射、多少公里海域的鱼不能打上来卖、民众如何防护等。

“真正关心的人是对事情有一定了解,对环境观念有一定程度认知的利益相关者,是中产阶层。”做过相关课题研究的中山大学教师方芗说,“生活在核电站周边每天为生活奔波的大众,是不关心的,一般都表现为无知和依赖。”

福岛事故之前,中国的反核个体一般都是始于切身物质利益考量,乳山事件的主导个体即是一些有其社会背景与层次的“精英”,这些“外来客”能够很快地达成一致,动用一切可能的手段去施加影响。衣无尘将它当作一个项目来运作,闹了一阵,乳山核电站忽然就摘牌了。

“这个是出乎我们所有人预料的。当地人认为无论怎么反对,肯定是要建的。”衣无尘不信,特意跑到乳山现场确证了这一消息,“觉得我们做了一件事情,当时做完以后也不知道是对是错,因为你这是阻碍能源发展啊。”

后来发生的福岛危机让衣无尘相信乳山这件事情是做对了。后来又一次去乳山,当地部门的几个人听说他的来历,半开玩笑地一边埋怨他,“你可把我们折腾得很厉害啊,我们这儿一个核电站上千亿啊,没有了”,一边又朝他翘起大拇指。

核电站这种一向不为世人闻问的重大项目的公共决策首度融入公众身影,这有创造历史的意味,以致有观察者将其当作一个里程碑式的案例加以研究。方芗在他的研究报告中,将乳山事件当作一个里程碑式的案例加以研究。他说,乳山事件中公众的参与实践使公民的风险意识得到塑造,同时也形成了一种外压模式,对传统的基于“专家权威”而采取的闭门决策模式造成动摇和改变。

公众参与的价值

对于核电站建设的质疑,更深层面反映出来的实则是一种要求完全信息的公共需要。中国发展核电20多年,公众对于这方面的认知几乎空白,因此一旦遇到福岛核危机一类情形,恐惧自不待言,导致对核电建设的信心丧失。官方大约已经意识到了这一点,也有着手加强这方面工作的意图。

“他们今年要抓的重点工作之一,就是信息公开,恢复公众对核电安全的信心。据我所知,国内核领域的信息公开正在规划,刚开始商量。”郭秋菊说,“长远来看,公众参与其实也是对核电安全本身的一个促进,大事小事都跟公众讲,目的是避免由于没有听到某些正确的声音而犯下遗患无穷的错误。”

郭秋菊是一位辐射防护专家,曾在日本核电公司工作。就信息公开,她向日本人了解过,与核电有关的信息哪些是公开的,哪些又是保密的。人家回答说只有核燃料和核废料的运输是不公开的,以防止反核组织围堵。由于核电站的信息公开是法定的,具体到反应堆周边辐射剂量、停堆检修以及再启动等运行记录,任何人都可以查询。至于核电站项目的立项选址与建设,能不能落地更是由公众说了算,为此核电公司特别需要注意与公众搞好关系,花大代价帮助反应堆所在地进行社会福利事业建设。

“有的地方想建设一个核电站,前期调研都准备好了,谈了30年当地公众都不肯举手同意,你就做不下去。”郭秋菊说,“国际上一再强调任何事情都要求有利益相关者参与,后来我也了解到,我们国家也按照这个步骤在做,比如这个地区要建核电站,针对公众的问卷调查、讲座,但是知道的人不多,另外地方上怎么操作也有不可控的因素。”

新近发生的彭泽核电站风波即是如此。这个项目拟建已经超过10年,之前并没有太多人上心,以致环评报告都通过了,碰巧日本地震,望江县就此反弹。与乳山民间性投书上访不同,这是中国第一次由政府正式出面发起的“反核”行動。望江县指责对方在项目的具体实施过程中弄虚作假障塞视听,并逐步将内中信息揭示于媒体,引起极大的舆论反响。

提升意识并普及常识,乃是公众参与的基础一步。郭秋菊期望官方为此作出努力,尽快将国民的核能认知教育健全提高。她本人目前正与相关部委合作主持一套面向公众的核科学丛书编写工作。在日本大地震发生后,她注意到,日本的电视台就核电问题有着相当激烈的讨论,这给她不少启示。

“要不要发展核电?它到底有哪些潜在危险?你不要总是强调它是安全、清洁的一面,要讲它是双刃剑,这样才全面。所有面向公众的宣传教育,我们整个儿是缺失的。媒体讨论一晚上,这比什么宣传都更有效。这是核电发展必须相伴的一个步骤。”

重估核电安全

核电风险的不确定性在几次灾难事件中不断被强化,这给人们带来了更多不安,越来越多的科学家也认为,核电并不如想象中那么美好。何祚庥就是其中一位。

“福岛危机之后,核电系统的人也想重新认识核电站,但认识的后果就是要大干快上,说我们新设计的核电站是安全的。我说对安全要重新评估。核电站设计理念有个新的要求,安全壳外面出了事故,要绝对保证壳子里面是安全的;壳子里面出了事故,又不影响外面。这是世界各国检讨的,安全理念认为至少要做到这个。这是很难做到的。”

在相关会议上,何祚庥与一些核电专家进行过激辩,他们坚称现在核电站的安全概率可达百万分之一。何祚庥说,“我是理论物理学家,我知道这种理论计算的可靠性是多少。你算的百万分之一,准确度有多少?正负误差是多少?你不能用理论数据来算,风险决策是要相乘的。”

何祚庥师承钱三强,早年参加过核弹的研究工作。年轻时,用他自己的话讲是极力拥护并鼓吹推进核能开发的,为此贡献过不少精力。切尔诺贝利事故过后,在国外见到氢弹之父泰勒,泰勒告诉他,核电站的安全问题已经解决,科学上可以使之傻瓜化运行。泰勒建议他将此好消息报告给中国官方,“大规模发展核电站应该没有问题。”然而福岛危机立时令何的既有认知被肢解,“看起来设计得很好的安全型核电站,还是不安全”。

受此影响,他从一个积极派转向了谨慎派,从头反思一遍,他拿出5篇文章,分别就核电的安全、经济、资源禀赋等方面加以否定性分析。在核科学界这激起不小的波澜。去年11月的核科学大会召开,何祚庥提交报告,准备将这些问题讲一讲,主办方不答应,再三交涉,才勉强将他的发言安排到分会上。这让他确信,在核电的理解上,“相当一部分人不能与时俱进”。

这种分歧无可避免上升到能源发展方向之争。何说,“可再生能源远远胜过核能。水能我们有7亿千瓦,比核电站好。风能比快中子反应堆好,太阳能也是取之不尽用之不竭,比受控热核反应好,现在已经能发电了。为什么不能把能源发展道路转到这方面来?”

自从前苏联切尔诺贝利以及美国三哩岛事故相继发生,一些核电发达大国先后停止核电站建设,其中原因也是由于公众的反应。日本地震后,中国官方也采取行动,针对核电站的全面安全检查很快就展开。鉴于福岛核电站污水排放的教训,据说已加强了审批要求,其中一项就是对核电站的排放水要设计一个可以大量存放的暂存罐,但不确定这是否能自根本上应对超预期的意外风险。

国务院常务会议已明确表示了对核电发展持有的慎重态度,显著表现之一即由国家能源局等单位联合编写的一个更为大胆的核电发展规划未获通过,此份规划设想到2050年中国核电发展应达4亿~5亿千瓦,被一些业内人士批评为“不对安全问题进行细致讨论竟能在能源界、环保界一路绿灯地通过”,“令人吃惊”。

最新版本尚未发布的国家能源中长期规划据说已经作出修改,以安全高效发展核电的措词替换了原有的大力发展核电的方针。

“关于核电站的争议不是一个技术问题,是价值观或指导思想的角逐,是我们的取舍不同,看中的东西不同。”郭秋菊说,“跟利益直接相关的人可能看利益会多一点。”

在核能系統内部,对于核电站的看法也并非完全一致,只是不同的声音一直是潜在的,何祚庥站出来将这个形势挑明了,让公众知晓了科学层面的争论。

“我们没有进入核电发展黄金期就已经要面临大众的参与了,加上高铁出了一次事故,政府也害怕出问题,一开始就必须小心翼翼地发展核电。”根据方芗的研究,发达国家一般要到核电发展黄金期完成后才会引起公众的介入,而在中国明显提前了,这未尝不是好事。在她看来,官方还处于观望和没有真正找到办法的阶段,需要观察老百姓和利益相关者的态度,之后才有一个再制定新发展计划的过程。