2011年初长江中下游地区干旱的可能成因分析

2012-05-09孙齐颖

孙齐颖

(南京信息工程大学,江苏 南京210044)

1 引言

干旱是一种气象灾害,其造成的经济损失是气象灾害中较为严重的。同时,由于干旱灾害发生频率高、持续时间长、影响范围广、后期影响大,对环境及农业的影响也非常大。尽管我国的农田水利设施在逐步完善,灌溉面积不断扩大,但干旱面积仍在增加。根据众多历史资料,可以观察到很多年份发生在我国东部地区的干旱,都与当年大气环流形势以及副热带高压的异常有关。本次2011年上半年发生在长江中下游地区的干旱,也同样与大气环流以及西太平洋副高的异常有关。笔者分别通过格点数据资料绘制出的高度场、温度场、湿度场及风场,来分析2011年5月影响我国长江中下游地区的环流形势以及水汽输送情况。

2 资料与方法

本文采用2010~2011年再分析格点资料进行绘图,根据绘制图形分析环流场、高度场、湿度场、风场等。通过查找相关文献和看图分析,进行论证,最终得出结论。

3 干旱的空间分布

2011年5月10日至2011年6月11日,统计显示,2011年1月1日至5月18日,长江中下游地区降水异常偏少,湖北、湖南、江西、安徽、江苏、浙江、上海7省市区域平均降水量为242mm,较常年同期偏少245mm,为近60年以来同期最少。其中湖北、浙江、安徽、上海降水量均为有气象记录以来同期最少,湖北中东部、湖南北部、江西北部、安徽中南部、江苏中南部、浙江中北部、上海等地降水较常年同期偏少5~8成。长江中下游地区,特别是湖北、湖南、江西、安徽等省相继出现了较为严重的旱情。长江中下游干流水位也一度出现历史同期最低或接近历史同期最低。

4 干旱的可能成因分析

4.1 大气环流形势对干旱的影响

大气环流形势对长江中下游流域的降水影响主要在于冷空气随大气长波的输送。正常年份,5月正是夏季风开始的阶段,来自南方的暖湿气流与北方来的干冷空气会在长江中下游地区产生辐合降水,当然,5月的主要降水区在华南,正值华南前汛期的开始。然而,从2010年冬季开始,来自北方的冷空气频频向我国输送,寒潮次数要多于正常年份,并且持续到2011年3月份仍然没有完全停止大范围的冷空气向南输送。

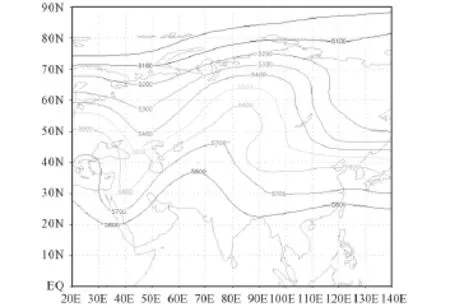

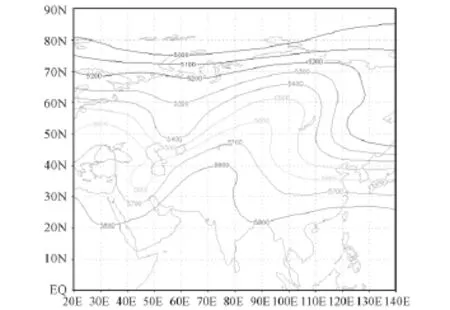

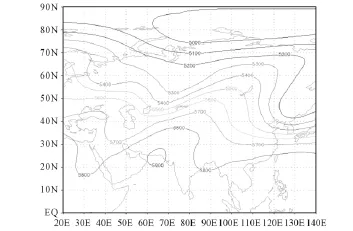

图1(a)、图1(b)、图1(c)是日平均高度场资料,表示的是2011年3月中旬的一次冷空气南下入侵我国的过程。12日在东经70°左右出现了一个阻塞高压形式,其东侧西北气流非常强盛,从13日开始,高压脊在向东移动的过程中开始发生倾斜,慢慢演变成东北西南走向,西北气流加强,脊前的槽开始加深,引导冷空气南下。

图1 (a)2011年3月14日500hPa平均高度场

图1 (b)2011年3月15日500hPa平均高度场

图1 (c)2011年3月16日500hPa平均高度场

然而发生于2010年末到2011年初的冷空气南下过程的次数要多于正常年份,正是这些强冷空气的大举南下,抑制了春季来自南方的比较弱的暖湿气流的输送,使得刚刚开始的东亚夏季风无法到达长江中下游流域,不能在该地产生水汽的辐合,最终导致了长江中下游流域的干旱。因此,大气环流形势与我国长江中下游流域的降水过程是密不可分的,在研究该地旱涝的时候必须考虑中高纬度大气环流场的作用。

4.2 西太平洋副热带高压分布对降水的影响

西太平洋副热带高压对我国天气、气候有重要影响,特别是它西部的高压脊。它的范围在500hPa图上,用588线表示。它的位置和强度随季节而变化,南北方向用副高脊线所在纬度的平均值代表。6~8月脊线平均位于北纬24°。东西方向用588线西伸端点所在经度代表,平均位于东经122°。西太平洋副热带高压的强度和位置有明显的季节变化。每年6月以前,副高脊线位于北纬20°以南,高压北缘是沿副高脊线北上的暖湿气流与中纬度南下的冷空气相交绥地区,锋面、气旋活动频繁,形成大范围阴雨天气,受其影响华南进入雨季。

副热带高压是向我国大陆输送水汽的重要系统,我国降水的水汽来源。虽然主要依靠西南气流从印度洋输送来,而太平洋副高的位置、强度和活动,不仅与西南气流的水汽输送有关,而且还影响着东南方向从太平洋向大陆输送来的水汽。同时,西太平洋副高的北侧是沿副高北上的暖湿空气与中高纬度南下的冷空气相交汇的地带,往往产生大范围的降水天气,形成我国大陆地区的重要降水带。因此,当副热带高压发生异常时,往往会影响到我国的降水形势。

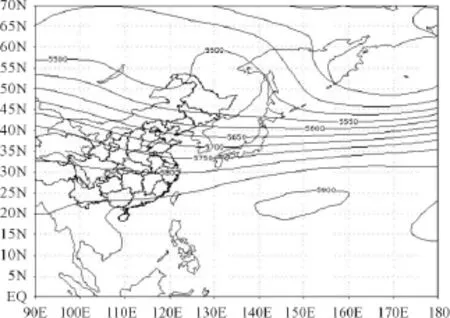

图2是2011年5月500hPa平均高度场,可以看出副热带高压西伸点较正常年份相比明显偏东,且面积较小,在正常年份,此时副热带高压西伸点应该已经到达华南,为即将开始的华南前汛期提供环流条件,所以在2011年5月副高偏东偏弱。因此可以判断,2011年5月江淮流域的大旱与副热带高压的异常有着紧密的联系。副热带高压的偏东偏弱影响了东南方向的水汽输送,从太平洋沿副高北上的暖湿气流无法到达江淮流域与北方的冷空气发生辐合降水,直接导致了长江中下游地区的干旱。

图2 2011年5月500hPa平均高度场

4.3 副热带高压分布和赤道西太平洋对流强度对水汽分布的影响

4.3.1 风场的分布

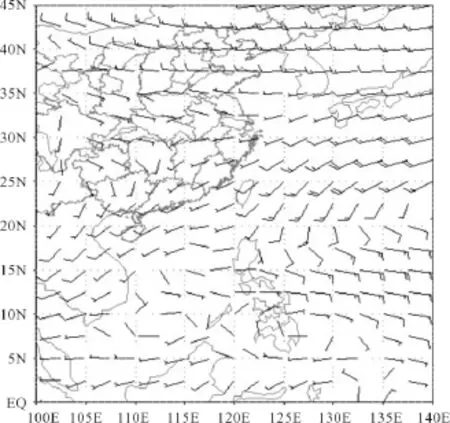

图3为2011年5月份,整月500hPa平均风场的分布图,可以很明显地看出来自印度洋上空的西南气流在到达我国大陆以后基本维持西风方向,偏北气流较弱,暖湿气流无法向长江中下游地区输送;同时,西太平洋副高位置明显偏东且面积较小,从赤道太平洋输送而来的东南方向的水汽无法到达长江中下游地区。在二者的作用之下,南部的暖湿气流输送无法提供长江中下游地区丰富的水汽条件,从而不利于该地区的降水形成。

4.3.2 相对湿度分布

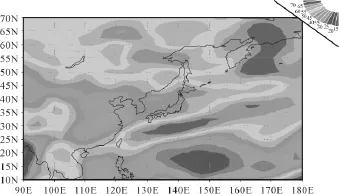

图4为2011年5月500hPa的平均相对湿度分布图,可以明显地看出绝大部分的水汽分布在西太平洋副热带高压的北部。而又因为副热带高压的分布较常年偏东,所以,水汽的分布也较常年偏东。在我国长江中下游流域的水汽相对较少,对于降雨来讲是很不利的条件。

上述是从风场和水汽分布两个方面来进行的分析。2011年的副热带高压偏东偏弱的分布形式,对于水汽的输送有很大的影响。我国降水带的南北移动同西太平洋副高的季节活动相一致,通常降雨带位于副高脊线以北约5~8纬度。2011年西太平洋副热带高压的偏南、偏东导致了雨带的相对南移。从印度洋随西风而来的暖湿气流,本应在偏西的位置北上影响我国而因为副热带高压的阻塞作用产生得较为偏东,所以携带大量水汽的西风气流也在偏东的位置北上,与冷空气的汇合位置偏东偏南,雨带正好离开了我国长江中下游流域。

图3 2011年5月500hPa平均风场

图4 2011年5月500hPa平均相对湿度场

4.4 拉尼娜效应对干旱的影响

拉尼娜现象是赤道西太平洋海温异常增暖的现象。东南信风将表面被太阳晒热的海水吹向太平洋西部,致使西部比东部海平面增高将近60cm,西部海水温度增高,气压下降,潮湿空气积累形成台风和热带风暴,东部底层海水上翻,致使东太平洋海水变冷。太平洋上空的大气环流叫做沃克环流,当沃尔克环流变弱时,海水吹不到西部,太平洋东部海水变暖,形成厄尔尼诺现象;但当沃克环流变得异常强烈时,就出现拉尼娜现象。一般拉尼娜现象会随着厄尔尼诺现象而来,出现厄尔尼诺现象的第2年,都会出现拉尼娜现象,有时拉尼娜现象会持续2~3年。离现在最近的一次拉尼娜现象开始于2010年6月,之后一直处于发展期,直到2011年5月开始进入中性状态。

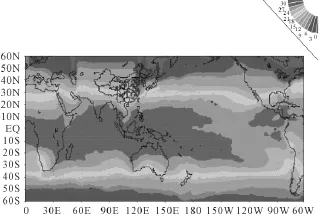

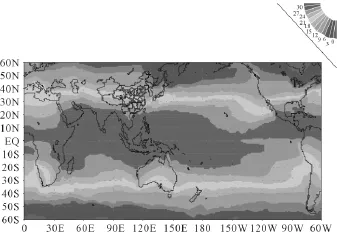

图5(a)和图5(b)给出的是2010年3月和2011年5月的月平均海温图,由此可以看出,距离我国很近的赤道西太平洋地区的海表温度相对于旁边海域是偏高的,再与常年海表温度相比较,确实发生了拉尼娜现象。

图5 (a)2011年3月SST

图5 (b)2011年5月SST

首先,在拉尼娜年,副高强度和西伸程度的变化与西太平洋海温距平之间存在有明显的时滞耦合现象,且最大滞后相关为6个月左右。因此,根据对2010年末到2011年初赤道西太平洋海温距平以及2011年5月副热带高压位置及面积大小的分析,可以得知拉尼娜现象对副高产生的影响促成了长江中下游地区的干旱。

其次,在拉尼娜年,沃克环流明显加强,促使赤道西太平洋暖池附近上升运动强烈,与印度洋以及南海上空的水汽辐合,造成了西南方向水汽输送不足,这种发生在赤道西太平洋上空的强对流现象促使长江中下游地区发生干旱。

最后,拉尼娜年赤道地区辐合上升运动主要集中在赤道西太平洋附近,规模较小,经向环流较弱,信风较弱,因此中纬度地区西风也较弱,利于冷空气的向南爆发,因此拉尼娜形成的环流形势也是促成长江中下游地区干旱少雨的重要因素。

5 结语

(1)发生在2011年初长江中下游流域的干旱现象与2010年到2011年冬末春初的大气环流形势有着紧密的联系,本文分析的只是发生于2011年3月中旬的一次冷空气南下过程,然而在此段时间内发生在我国的冷空气入侵次数及强度要盛于正常年份,这些强冷空气的南下阻挡了南方暖湿气流的北上,使得菲律宾南海上空的水汽最终无法到达长江中下游流域,使该地的降水减少。

(2)副热带高压在2011年初异常偏东偏弱也是引发长江中下游流域干旱的重要因素之一,副高南面的东南气流无法顺利到达长江中下游地区,只能在海上与偏北气流产生辐合,使降水中心发生在海上,副高同时也没有起到使东亚大槽向北抬升的作用,导致东亚大槽偏南,冷空气频频向长江中下游地区爆发。

(3)发生在2010年末到2011年初的大气环流异常、副热带高压异常、西南气流减弱的现象均与拉尼娜现象有关,本次拉尼娜现象现在发生于2010年6月厄尔尼诺现象结束之后,直到2011年5月呈现中性状态,因此2011年是拉尼娜年。由拉尼娜现象产生的暖池异常增暖,沃克环流异常,通过海气相互影响了全球大气环流形势,导致环流系统异常。我国长江中下游地区的干旱现象就是这种气候异常的产物。

(4)拉尼娜现象只是ENSO现象中的一部分,在整个ENSO循环的过程中,发生在长江中下游地区气候异常的现象还有很多,因此,从人类发展和社会进步的角度来说,对ENSO现象及其产生机制的研究有着十分重要的意义。

[1]张 琼,刘 平,吴国雄.印度洋和南海海温与长江中下游旱涝[J].大气科学,2003(27):992 ~1006.

[2]金啟华,王 辉,姜 华,等.北太平洋副热带海洋环流强度异常对长江中下游夏季降水的影响[J].海洋学报,2012(34):64~70.

[3]王 文,蔡晓军.长江中下游地区干旱变化特征分析[J].高原气象,2010(29):1587~1593.

[4]谢 安,毛江玉,宋焱云,等.长江中下游地区水汽输送的气候特征[J].应用气象学报,2002(13):67~77.

[5]吴志伟,李建平,何金海,等.大尺度大气环流异常与长江中下游夏季长周期旱涝急转[J].科学通报,2006(51):1717~1724.

[6]史芳斌,张方伟,万汉生.2001年长江流域干旱及成因分析[J].水文,2002(23):28~32.

[7]赵 亮,邹 力,王恩华.与ENSO有关和无关年江、淮旱涝可能成因研究[J].气象科学,2007(27):618~625.

[8]琚建华,赵尔旭.东亚夏季风区的低频振荡对长江中下游旱涝的影响[J].热带气象学报,2005(21):163~171.