东北典型黑土区小流域水土流失综合防治体系

2012-05-07孙莉英蔡强国陈生永和继军

孙莉英,蔡强国,陈生永,和继军

(1.中国科学院 地理科学与资源研究所,陆地水循环及地表过程重点实验室,北京100101;2.黑龙江水土保持科学研究所,哈尔滨150400;3.首都师范大学 初等教育学院,北京100080)

我国东北黑土区总面积为103万km2,是世界仅有的三大黑土区之一,也是我国重要的重工业基地和商品粮生产基地。其中“典型黑土区”土壤全部为黑土、黑钙土及草甸黑土,主要位于松嫩平原及其四周的台地低丘区,面积约为11.78万 km2[1-2]。该区是我国重要的粮食生产基地,其粮食生产能力和土地可持续利用关系到国家的粮食安全战略[3-5]。区内地形地貌多变,丘陵漫岗平地交错分布,长坡缓坡为该区地形主要特征,坡长多在500~1 500m,最长可达4 000m[3-4]。坡耕地缓坡耕作条件下,土壤入渗率低于降雨强度,易形成径流,而长坡长则加剧了径流和土壤侵蚀力,加上黑土土质疏松,底土黏重,抗冲性能弱,易形成“上层滞水”,降雨集中和历史上长期以来的大规模移民垦殖及建国后的高强度开发与不合理的耕作措施,造成黑土区水土流失非常严重,生态退化状况令人担忧[5-7]。有研究指出,按照现在的侵蚀速率,再过40~70a,肥沃的黑土将可能流失殆尽[8]。因此,减缓或防止黑土区坡耕地水土流失已成为迫切需要解决的科学问题,是控制黑土区水土流失的重中之重,对于该区域可持续发展和保障国家粮食安全具有非常重要的意义。

长坡缓坡为主的复杂地貌导致黑土区具有独特的侵蚀产沙环境和侵蚀机理,与黄土高原等我国其它主要水蚀类型区明显不同[7-10]。20世纪80年代以来,我国开始加强黑土区水土流失综合治理,虽然在一定范围内已经取得成效,特别是以小流域为单元开展水土保持生态建设深入人心,生态效益、经济效益和社会效益初显[11-13]。但已有研究多为黑土区水土流失具体防治措施及其效益分析,对于黑土区水土流失综合治理范式的研究较少,缺乏完整的具有指导意义的理论体系。本文选取东北典型黑土区具有代表性的小流域——通双小流域,以该流域多年的示范工程为研究基础,综合研究东北典型黑土区小流域水土流失综合治理的整体结构和功能,探讨适合东北典型黑土区小流域水土流失综合治理的模式,为东北典型黑土区小流域水土流失综合治理经验的推广提供理论基础。

1 研究区概况

1.1 通双小流域基本情况

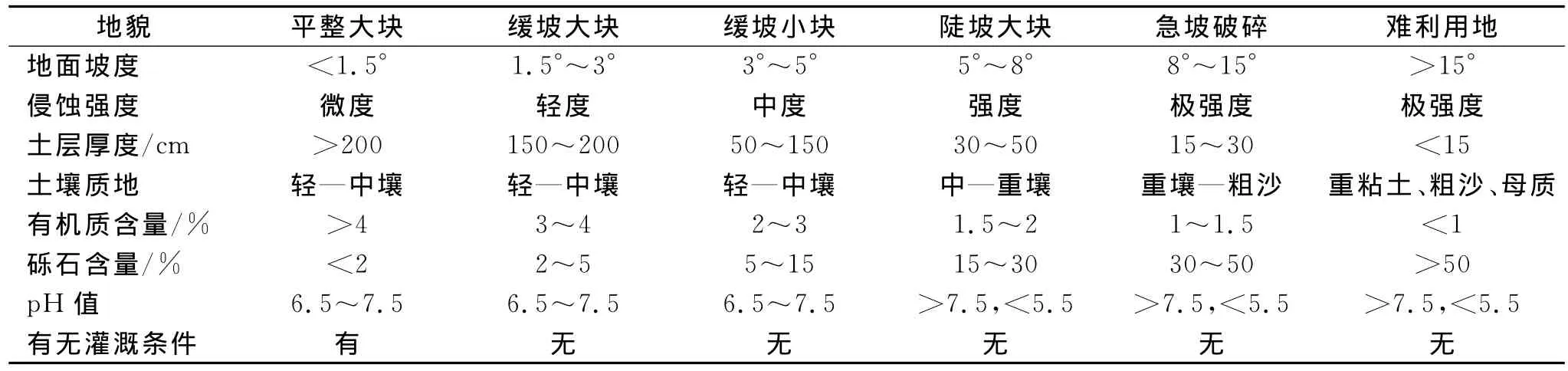

通双小流域地处小兴安岭山前松嫩平原的北部边缘地带,位于克拜典型黑土区中部拜泉县新生乡兴安村,属黑龙江省中部漫川漫岗黑土侵蚀区,流域总面积21.8km2。通双小流域辖兴安村10个自然屯及新生林场一部分,人口密度为123人/km2,耕地面积14.1km2。长期以来由于自然因素和人类不合理活动的影响,治理前水土流失严重,年均侵蚀模数6 600t/(km2·a),水土流失面积占流域总面积的77.3%,其中坡耕地水土流失面积10.6km2,占耕地总面积的75.5%。示范区内土地概况如表1所示。

表1 流域内土地概况

从地质角度看,通双小流域位于新华夏系第二沉降带松嫩坳陷东北部,自下而上依次沉积有巨厚的白垩系陆相碎屑岩层,厚度较大的第三系下中新统依安组含煤的泥页岩层,第三系上新统孙吴组疏松的砂岩、砂砾岩、砂质泥等,成土母质为第四纪冲积—洪积黄土状亚黏土[14]。第四系覆盖物由东北向西南增厚,前第四纪底层绝大部分地区被第四纪覆盖,仅于高平原沟谷强烈切割处出露地表。地貌类型以山前倾斜冲积洪积台地(高平原,俗称漫岗地)为主,海拔高度为260~326m,地形为波伏起伏的漫川漫岗和起伏稍大的丘陵漫岗,坡度多为4°~6°,坡长一般分布在500~1 000m。土壤主要为黑土和草甸土植被以人工林和农田种植植被为主,其中人工林以杨树(小黑杨、银中杨)、樟子松和柳树为主,作物以大豆、玉米、甜菜和油料为主。

该流域属中温热带大陆型季风气候,特点是四季分明。春季回暖快,少雨干燥多大风;夏季炎热,降水集中,多年平均降水量为500mm左右,7—9月3个月降水量占全年降水量的70%以上;秋季降温剧烈,降水减少;冬季漫长,严寒少雪。多年平均气温为1.2℃。最热月份为7月份,平均气温21.5℃,最高气温为37.8℃,最冷月份为1月份,平均气温为-22.8℃,最低气温为-39.6℃。年平均降水量为488.2mm。

1.2 通双小流域典型性和代表性分析

通双小流域的自然特征、水土流失规律、水土流失特点、治理历史等方面在东北黑土区具有重要的典型性和代表性。

(1)研究区域代表性。通双小流域土壤以黑土和草甸土为主,母质为砂粒、黏土层,属于我国典型黑土区32县之一。黑土层疏松、母质质地黏重,两者性质的差异,易形成“上层滞水”现象,导致形成表层土径流,易造成水土流失。

(2)侵蚀类型区的代表性。通双小流域地貌类型以山前倾斜冲积洪积台地(高平原,俗称漫岗地)为主,地形为波伏起伏的漫川漫岗,具有坡长坡缓的特点。耕地集雨面积大,夏季降雨集中,径流冲刷力强,面蚀和沟蚀发生剧烈,属于典型的漫川漫岗水力侵蚀区,是东北黑土区三大侵蚀类型区之一,所在的侵蚀类型区具有代表性。

(3)土地利用代表性。通双小流域是一个以农业生产为主的水土流失严重的典型流域,植被以人工林和农田种植植被为主,具有传统农业特色。粮食种植主要以大豆、玉米、甜菜和油料为主,均为东北黑土区主要粮食作物。因此,通双小流域为典型的农业生产小流域,土地利用类型在东北黑土区具有代表性。

(4)土壤侵蚀的典型性。水力侵蚀是通双小流域水土流失的主要动力,流域内面蚀和沟蚀普遍发生,土地资源破坏严重,直接影响到农业生产。尤其以坡耕地水土流失最为严重,轻则造成“跑水、跑肥和跑土”的三跑田,重则冲淤吞噬农田,抬高河床,冲毁水利、道路民房,加剧旱涝灾害。暴雨之后径流集中,坡耕地上形成大量的细沟和浅沟,进而向切沟、冲沟等沟壑网络发展。治理前,流域已经形成大小侵蚀沟240条,沟蚀面积0.5km2,占总面积的2.4%,沟道总长度为33.32 km,沟壑密度1.53km/km2。由于长期的水土流失,坡耕地多年平均径流深为5.25~6.75cm,年平均流失表土厚度0.65cm,折合流失土壤65t/hm2,土壤有机质含量由原来的8%下降到3%~4%。坡耕地水土流失剥离黑土层表土,使得黑土层越来越薄,黑土层由原来的1m左右下降到20~30cm[15]。通双小流域在水土流失特点、坡面侵蚀和沟蚀的侵蚀机理方面具有东北黑土区水土流失的典型性。

(5)水土流失综合治理的典型性。通双小流域治理历史较长,治理经验丰富。早在20世纪50年代就开始了水土流失治理,1999年该流域成为全国水土流失治理示范小流域。目前累计修梯田7.1km2,调整垄向1.1km2,治沟220条,修水库2座,营造水保林7km2,累计治理水土流失面积16.7km2,占应治理的90%,并取得了较好的生态、经济和社会效益。因此,通双小流域在研究东北典型黑土区小流域综合治理模式方面具有典型性。

2 通双小流域水土流失综合治理体系的结构和功能分析

通双小流域位于东北黑土区典型漫川漫岗水力侵蚀区,坡耕地长坡缓坡特征明显,面蚀呈垂直分带特征[9,16],不同坡位水力侵蚀特征不同。坡顶主要以溅蚀为主,是水土流失的发源地,由于长期过度开垦,在治理前多数坡顶无植被覆盖或者植被稀疏,导致降雨形成的地面径流直接下泄到下游坡面,冲刷坡耕地表土,使表层土壤不断变薄。上坡坡度比坡顶稍大,在低洼处形成汇水线,进而有细沟发育,以细沟侵蚀为主。至坡面中部,由于低洼汇水线处汇集一定的上坡来水,在下坡过程中获得一定的动能,开始形成小型的沟道,浅沟初步形成,以细沟、浅沟侵蚀为主。坡面下部由于水流动能增大,形成以切沟为主的侵蚀带,沟道发育形成,侵蚀量大大增加,至坡脚处,是泥沙主要沉积地。由于径流厚度、流速和挟沙量会随坡长沿程变化,一方面,流速的增加可促进径流侵蚀能力大大提升,另一方面,挟沙量的增加会损耗径流冲刷能量,而降低径流侵蚀能力,两者之间的动态平衡在长坡面沿坡长的改变,造成漫川漫岗区坡面侵蚀沿坡长呈现出强—弱相互交替的侵蚀规律。虽然坡耕地坡度较缓,但坡度对黑土区坡面土壤侵蚀过程影响很大,随坡度的增加,土壤的稳渗率会降低,入渗量减小,径流量增加,土壤侵蚀的稳定性降低[17]。

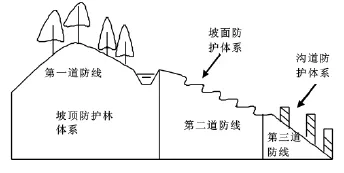

针对漫川漫岗水力侵蚀区水土流失和地貌的特点,土地利用状况和生产力发展水平,充分吸收拜泉县小流域治理经验,以治理水土流失为中心,以保护和合理开发利用水土资源为目标,在保护好原有植被(尤其是天然次生林)的基础上,本着“山水田林路综合治理,工程、植物、生态修复措施并举”的治理原则,因地制宜、因害设防地安排各项治理工程。从整体出发,合理配置生物、工程和农业相结合的技术措施,从上到下设置三道防线(如图1所示),形成了适合漫川漫岗区特有的坡、水、田、林、路水土流失综合防治模式:

图1 东北黑土区小流域区综合治理措施示意图

第一道防线是坡顶岗脊防护体系。由于长期过度开垦,治理前多数坡顶没有植被覆盖或者植被稀疏,降雨形成的地面径流直接下泄到下游坡面,冲刷坡耕地表土,使土层变薄,对下游耕地造成严重威胁。因此,第一道防线在坡顶栽种防护林,在林缘和耕地接壤处开挖截流沟。坡顶防护林形成多树种、多层次的防护林体系配置模式,做到网、带、片结合,乔、灌、草结合,防护林、用材林和经济林结合。乔木以杨树、落叶松和樟子松为主要树种,灌木以胡枝子为主要树种。乔灌混合林所形成的人工植物群落,可以通过林冠截留降雨,凋落物可通过改变下垫面状况,减缓雨滴溅蚀力和地表径流量,控制水土流失。同时,植物的有机残体和根系具有穿透力,可促进生态系统土壤的发育形成和熟化,涵养水源,改善土壤质量。此外,人工植物群落根系错落交叉,可增加固土能力[18-19]。在集水面积较大,径流量大的坡耕地集水凹地或林地、荒地与坡耕地的衔接处修建梯形截流沟,通常截流沟过水流量按十年一遇最大3h降雨径流计算,截水沟纵比降一般为1/1 000、边坡系数为1.0。截流沟可以分割水势,缩短坡面水径流流程,降低流速,从而有效减少进入坡耕地的上坡来水和减缓坡耕地水土流失。

第二道防线是坡面防护体系。针对漫川漫岗区长坡缓坡土壤侵蚀特征,对不同坡度的坡面合理配置以等高种植为主的耕作措施、梯田工程措施及植物防冲带等措施,达到减缓坡长和坡度,减少汇水面积,拦截径流和蓄水保墒的作用。已有研究表明[17,20],坡度对水土保持措施效果影响很大,在进行坡面防护体系时要充分考虑到坡度对水土保持措施的影响,针对不同坡度的坡面进行不同的水土保持措施配置,以有效缓解坡面水土流失。对于缓坡,通双小流域的具体配置为:<3°的坡耕地实行等高种植,3°~5°的坡耕地在改垅的基础上按照坡度和土层的差别,每隔一定的宽度种植胡枝子防冲带,以截短坡长,分割水势;5°~7°的坡耕地修筑坡式或水平梯田,拦截径流,并做到植物固埂;对7°以上的坡耕地全部退耕还林还草。黑土地耕作措施包括横坡垄作、垄作区田、少耕免耕、深耕和鼠道耕作等[18]。东北黑土区由于坡长较长,容易形成集中流,加上黑土土质疏松抗蚀性弱,传统的顺坡垄作的垄沟促进了地表径流的汇集并加剧了黑土区的水土流失。横坡垄作以垄台拦蓄雨水,以垄沟暂存尚未入渗的雨水,可缓和瞬时降雨速率较大的雨水不能及时入渗所引起的水土流失,且横坡垄作可减缓坡度、缩短坡长而减少汇水面积,促进农作物得到充分的水分而提高作物产量,成为治理黑土坡耕地水土流失的重要措施之一[17-18]。但横坡垄作的水土保持效果受坡度影响显著,随坡度的增加[22],在>3°的坡耕地上需要修筑地埂加植物防冲带,加强截短坡长分割水势的效果,通常采用胡枝子作灌木防冲带,其生长速度快(当年幼苗生长高可达70~90cm),侧根系发达,可提高土壤抗蚀性,一般1km2的胡枝子防冲带可控制5km2的水土流失,胡枝子的凋零物可提高土壤肥力,促进作物增产,同时植物篱本身还具有相当的经济效益。在相同施肥条件下,种植三年胡枝子的梯田0—30cm土壤肥力明显改善,有机质净增1.37%、全氮净增0.07%、全磷净增0.013%,土壤贮水量增加261m3/hm2,增加经济效益3 000元/hm2[22]。

第三道防线是沟道防护体系。对侵蚀沟采取工程和植物措施相结合的办法进行治理,沟头修跌水,以柳条做成阶梯,减轻大水冲刷力;沟底修谷坊,将柳条编成格子,可缓和水流,减少冲刷;沟侧削坡插柳,育林封沟,顺水保土。柳树成活率高,根系形成网络结构可有效减缓水流对坡地的冲击能力,且柳树生长力旺盛,在东北寒冷地区,形成的跌水效果要远远高于水泥筑成的跌水工程,在减缓水土流失的同时可增加植被覆盖,改善生态效益。

3 通双小流域水土保持综合效益分析

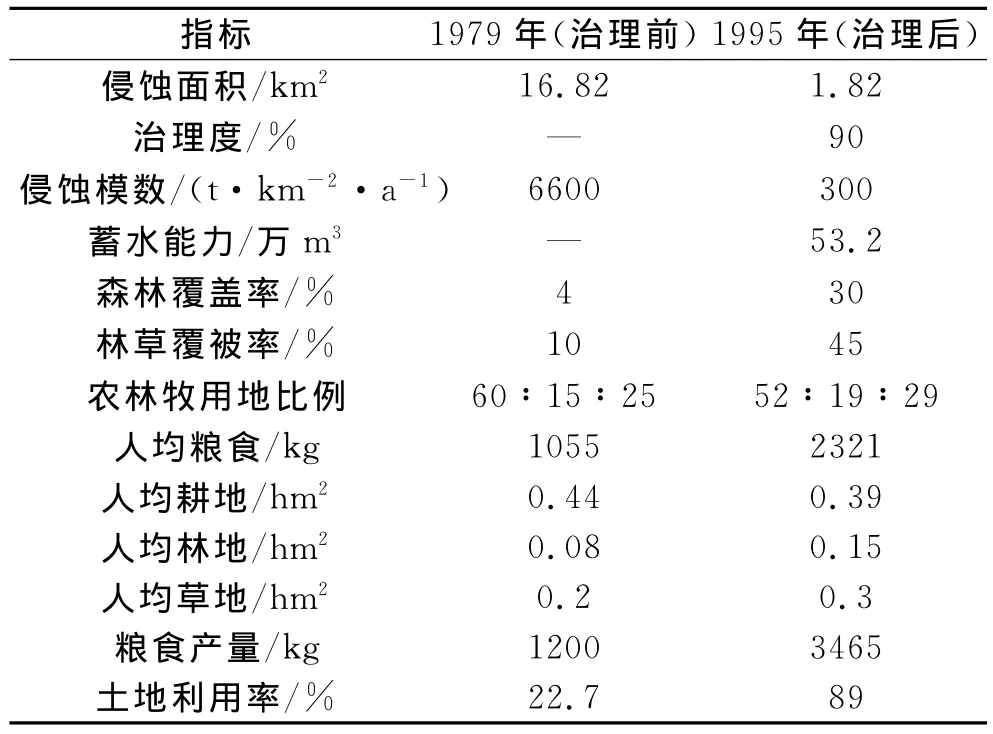

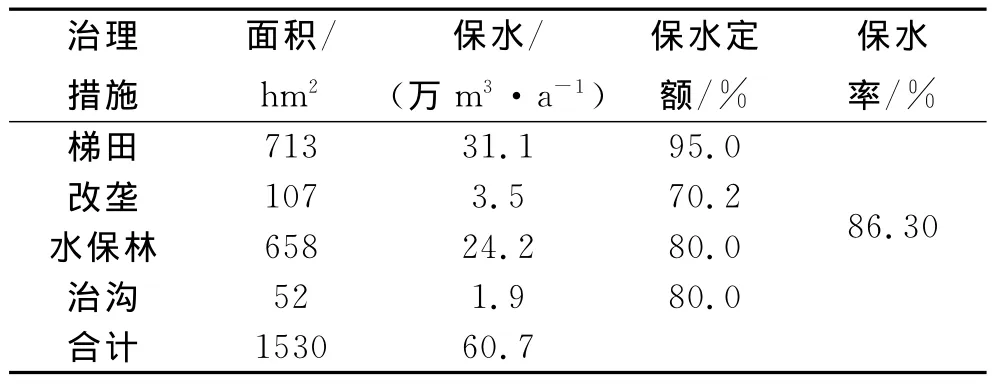

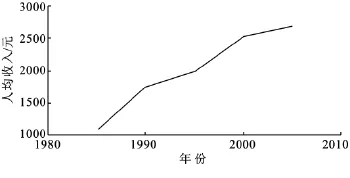

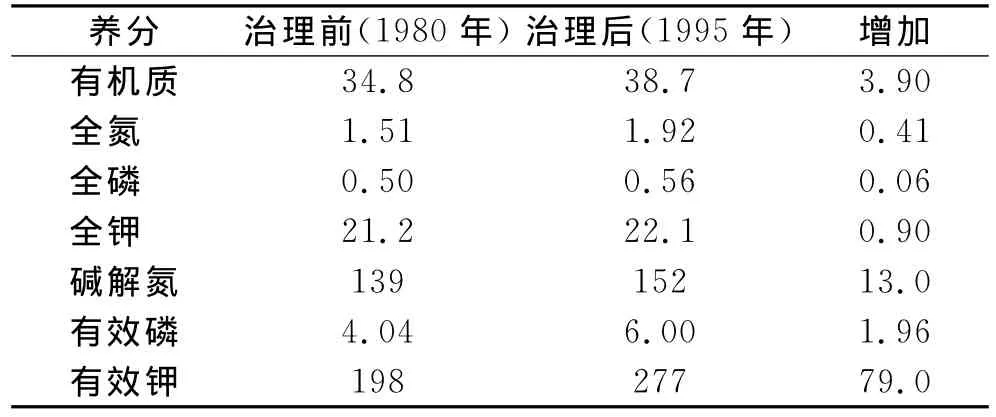

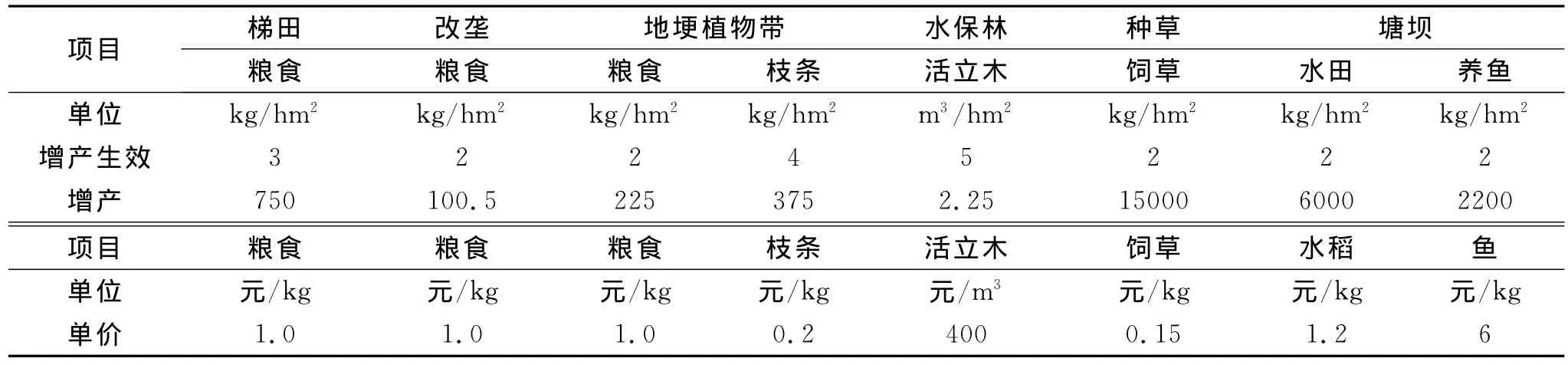

经过50多年的综合治理,通双小流域已经取得了很好的社会、经济和生态效益。表2进行1979—1995年拜泉县通双小流域水土流失治理前后特征对比,可以看出,1995年通双小流域治理度已经达到90%,侵蚀模数由6 600t/(km2·a)下降至300t/(km2·a),仅相当于治理前的4.5%,水土流失已经得到有效控制。森林覆盖率由4%上升至30%,林草植被覆盖率由10%上升至45%,生态环境已经得到很好改善。经过治理的坡耕地和荒山荒坡有效拦蓄降水,保水减缓径流,保水率可达86%(见表3)。在改良土壤理化性能方面,各项措施也发挥了作用,使土壤养分逐年改善(见表4),其中有机质含量增加了3.90mg/kg,总氮和总钾分别增加了0.41mg/kg和0.90mg/kg,但总磷变化不大,碱解氮含量增加了13.0mg/kg,有效磷含量增加了1.96mg/kg,有效钾增加了79mg/kg,流域的生态平衡机制重新转入正轨,相应的粮食产量由1979年的1 200kg/hm2增加至3 465kg/hm2,提高了188.8%(见表2)。表5列出了通双小流域水土流失治理直接经济效益参数,以修筑梯田713hm2为例,3a可增收53.5万元,水土保持直接经济效益可观。图2为通双小流域年人均收入变化曲线图,可以看出水土流失治理前后通双小流域人均收入增加明显,年人均收入由1985年的1 100元上升至2005年的2 700元,提高了145.5%,通双小流域水土流失治理可以有效地促进流域经济的发展。

表2 1979-1995年拜泉县通双小流域水土流失治理前后对比

表3 通双小流域保水效益

4 通双小流域水土流失综合治理模式讨论

概括起来,东北黑土漫川漫岗水力侵蚀区水土流失特点及存在的主要问题的特殊性如下:(1)长坡缓坡,降雨集中。长坡缓坡为该区典型的地形条件,汇水面积大,在降雨集中的条件下极易形成水土流失,且径流动能与侵蚀产沙挟沙沿坡长呈动态平衡,沿程形成强—弱交替的侵蚀带。虽然坡度缓,但在长坡面的背景下,坡度对水土流失强度及沿坡长的水土流失变化规律影响较大。(2)黑土层薄且疏松与母质土层性质不同。大规模水土流失前,该区黑土层大约1 m,水土流失后该区域的土层仅剩20~30cm,部分地区出现了“破皮黄”。这与黄土高原高达100m的土层厚度截然不同,也使得减缓黑土区水土流失工作刻不容缓。黑土层与母质层差异很大,黑土层多为粒状及团状结构,土层疏松多孔,孔隙大且持水量大。而成土母质多为第三纪和第四纪砂粒和黏土,土质黏重,透水性差,阻碍土壤水分下渗易形成径流冲刷携带土壤,淋溶造成土壤养分流失。而土层变薄时,土壤持水量会显著降低而促进地表产流,加剧水土流失形成恶性循环。(3)沟道侵蚀发展迅速。黑土层土质松散,普遍存在于坡面中下部的浅沟和切沟侵蚀带,会切割地表,蚕食土地,最终造成珍贵的黑土资源的流失和浪费。尤其是切沟一旦形成,会在持续集流的作用下不断发生上溯侵蚀和下切侵蚀,而导致土地大量丧失,甚至出现弃耕撂荒等恶果[5]。通双小流域几十年治理经验所形成的三道防线,针对黑土地长坡缓坡水土流失的主要问题,因地制宜地配置生物、工程和耕作各项水保措施,可有效减缓和防治黑土漫川漫岗区水土流失。岗顶第一道防线主要目的是减少溅蚀,削弱并拦截上坡来水来沙,涵养水源,改善土壤质量;坡耕地第二道防线可截短坡长,减缓径流流速和侵蚀动能,起到保护黑土层水分和养分,确保粮食安全的目的;而坡底的第三道防线主要是固沟保土,抑制侵蚀发展,恢复土地资源。

图2 通双小流域年人均收入变化情况

表4 拜泉县通双小流域治理前后0-10cm土层养分变化 mg/kg

本文将黑土漫川漫岗区通双小流域三道防线与黄土高原南小河沟小流域形成的三道防线[16]进行比较,发现两者既有相同之处又有明显不同。相同之处在于两者都通过因地制宜地合理配置各项水保措施来有效控制流域水土流失,从而促进流域可持续发展。而两者在功能、机理和措施配置上都明显不同:(1)黑土漫川漫岗区水土流失主要问题是黑土剥离导致土地丧失生产力。因此漫川漫岗区三道防线的主要功能是保水保肥,恢复土地生产力。而黄土高原水土流失最主要的问题是泥沙流失造成下游河道淤积,因此黄土高原三道防线的主要功能是保土,减少入黄泥沙。(2)黑土漫川漫岗区三道防线主要通过截短坡长、减少汇水面积达到拦蓄径流的目的而防治坡面侵蚀,对于沟道侵蚀则主要通过植物跌水工程来保土;而黄土高原三道防线主要通过防护林体系增加径流入渗、减缓径流冲刷来减少坡面侵蚀产沙[23],并在沟道以库坝建造为主兼沟底防冲林来减少流出小流域的泥沙。

表5 通双小流域水土流失治理直接经济效益参数[22]

总的来说,通双小流域运用系统论的观点,以水土保持综合治理为基础,立足流域资源,通过三道防线,实现土地利用与资源开发相结合,发展流域经济,达到保持水土,提高土地生产力的目的。同时,统筹协调各个因素,在管理体系建设、服务保障体系建设、区域布局和措施配置等水土流失综合治理技术体系方面采取系统综合治理,使之协调发展,从而建立了基于流域的水土流失综合治理模式体系。经水土保持综合治理,流域的生态环境有较大改善,洪涝灾害得以解除或减缓,同时带动了农、林副产品及加工的发展,体现了水土整治与资源开发的巨大效益,生态经济型流域治理可改善生产条件,引领当地农民脱贫致富,有效促进流域社会经济可持续发展。

5 结论

从以上分析可以看出,针对漫川漫岗水力侵蚀区典型小流域地貌特点及水土流失主要问题,通双小流域形成了水土流失综合防治体系,即三道防线体系:岗顶第一道防线减少溅蚀,削弱并拦截上坡来水来沙,涵养水源,改善土壤质量;坡耕地第二道防线截短坡长,减缓径流流速和侵蚀动能;而坡底第三道防线主要是植物跌水固沟保土,抑制侵蚀发展,恢复土地资源。该三道防线因地制宜地合理配置生物和工程等水土流失治理措施,形成由岗顶到沟道的立体防护体系,可有效防治典型的漫川漫岗黑土区坡面侵蚀和沟道侵蚀,保护和合理开发利用水土资源,有力促进流域社会经济发展,与黄土高原形成的三道防线在功能、机理和措施配置上有一定的区别。通过几十年的水土流失治理,目前通双小流域森林覆盖度显著增加,生态环境得到有效改善。流域由强侵蚀区(侵蚀模数为6 600t/km2·a)改善为微侵蚀区(侵蚀模数为300t/km2·a),土壤得到明显改善,粮食产量提高,经济效益增加,年人均收入由1985年的1 100元上升至2005年的2 700元,提高了145.5%,有利于改善流域居民生活质量。为典型黑土漫川漫岗水力侵蚀区小流域水土流失的有效防治和生态建设提供具有样板作用的借鉴。

[1] 刘宝元,阎百兴,沈波,等.东北黑土区农地水土流失现状与综合治理对策[J].中国水土保持科学,2008,6(1):1-8.

[2] 蔡壮,沈波.东北黑土区水土流失防治在保障国家粮食生产中的地位与作用[J].中国水利,2007(20):37-38.

[3] 刘兴土,阎百兴.东北黑土区水土流失与粮食安全[J].中国水土保持,2009(1):17-19.

[4] 阎百兴,杨育红,刘兴土,等.东北黑土区土壤侵蚀现状与演变趋势[J].中国水土保持,2008(12):26-30.

[5] 范建荣,潘庆宾.东北典型黑土区水土流失危害及防治措施[J].水土保持科技情报,2002(5):36-38.

[6] 李发鹏,李景玉,徐宗学.东北黑土区土壤退化及水土流失研究现状[J].水土保持研究,2006,13(3):50-54.

[7] 杨文文,张学培,王洪英.东北黑土区坡耕地水土流失及防治技术研究进展[J].水土保持研究,2005,12(5):232-236.

[8] 刘丙友.典型黑土区土壤退化及可持续利用问题探讨[J].中国水土保持,2003(12):99-103.

[9] 范昊明,蔡强国,崔明.东北黑土漫岗区土壤侵蚀垂直分带形研究[J].农业工程学报,2005,21(6):8-11.

[10] 崔明,蔡强国,范昊明.东北黑土土壤侵蚀研究进展[J].水土保持研究,2007,14(5):29-34.

[11] 王礼先.小流域综合治理的概念与原则[J].中国水土保持,2006(2):16-17.

[12] 王礼先,李中魁.试论小流域治理的系统观[J].水土保持通报,1993,13(3):47-52.

[13] 毕华兴,刘立斌,刘斌.黄土高原水土保持综合治理模式与范式初探[J].中国水土保持,2008(5):14-16.

[14] 刘丙友,崔润利,杨亚娟.波状起伏台地黑土区坡耕地水土流失治理措施与效益:以克山县古城项目区为例[J].山西水土保持科技,2010(1):1-4.

[15] 王敬军,汪景垚,文凌宇,等.同双小流域综合治理效益分析[J].中国水土保持,1996(6):49-50.

[16] Cui M,Cai Q G,Zhu A X,et al.Soil erosion along a long slope in the gentle hilly areas of black soil region in Northeast China[J].Journal of Geographical Sciences,2007,17(3):375-383.

[17] 陈雪,蔡强国,王学强.典型黑土区坡耕地水土保持措施适宜性分析[J].中国水土保持科学,2008,6(5):44-49.

[18] 王宝桐,张锋.东北黑土区水土保持耕作措施防蚀机理及效果[J].中国水土保持,2008(1):9-10.

[19] 彭少麟.恢复生态学与植被重建[J].生态科学,1996,15(2):26-31.

[20] 靳长兴.坡度在坡面侵蚀中的作用[J].地理研究,1996,15(3):57-63.

[21] 李国强.东北黑土区水土流失综合治理模式研究[D].武汉:华中农业大学,2009.

[22] 吴景才,孙振海.通双小流域种植灌木防冲带见功效[J].黑龙江水利科技,1994(2/3):44-45.

[23] 郑明国,蔡强国,王彩峰,等.黄土丘陵沟壑区坡面水保措施及植被对流域尺度水沙关系的影响[J].水利学报,2007,38(1):47-53.