钛合金构件碰摩着火试验器研制及应用

2012-05-07向宏辉

秦 敏,顾 杨,张 良,向宏辉

(中国燃气涡轮研究院,四川 江油 621703)

1 引言

钛合金由于具有比强度高、抗蚀性好、耐热性好、重量轻等优异性能,在航空发动机中得到了广泛应用,尤其是高性能发动机的风扇和压气机部分以及其它结构件中,都大量采用钛合金以达到减轻重量的目的。但钛合金在一定条件下容易着火,发生钛火现象,严重危害发动机安全。自上世纪60年代钛合金初次用于航空发动机后,钛合金着火或钛合金燃烧事故不断发生。鉴于钛火的严重危害,国外自70年代起就投入大量人力、物力对钛合金燃烧机理进行研究,研制了钛合金燃烧及扩散的专用试验平台,建立了较为完善的钛合金燃烧分析模型,并对发动机结构中防钛火技术进行了深入研究[1],取得了大量研究成果,大大减小了钛火的发生几率,降低了钛火造成的损失。目前,我国相关科研院所进行了钛合金抗燃烧性能的试验研究[2,3],也取得一定成果,但并未对影响钛合金燃烧的主要因素进行量化关联研究。

为更好地研究钛合金构件的燃烧特性,中国燃气涡轮研究院自主研制了一种钛火研究旋转碰摩试验器。相比国内现有钛火试验装置(如熔化液滴装置、激光点燃装置等),该试验器能较真实地模拟发动机中高压压气机钛合金构件的工作条件,可用于评估不同环境条件下钛合金试样的燃烧特性和防钛火技术措施的有效性。

2 钛合金燃烧机理

正常工作条件下,钛合金表面形成致密的、具有保护作用的TiO2氧化膜。当某种原因(如摩擦等)使其温度升高时,高价氧化物被还原成低价氧化物,表面氧化膜比容随之降低并导致剥落,此时氧的输送速度加快,当释热量超过散热量时,温度迅速升高,氧化转变为燃烧[4]。钛合金燃烧过程包括着火、自持燃烧、火焰传播、整体爆燃等。

研究表明,钛合金是否易于着火,与流过其周围的空气参数(压力、温度和流速)有关。空气压力、温度较低时不易着火,反之则易着火,且压力越高钛合金着火点温度越低[5]。

3 试验器组成

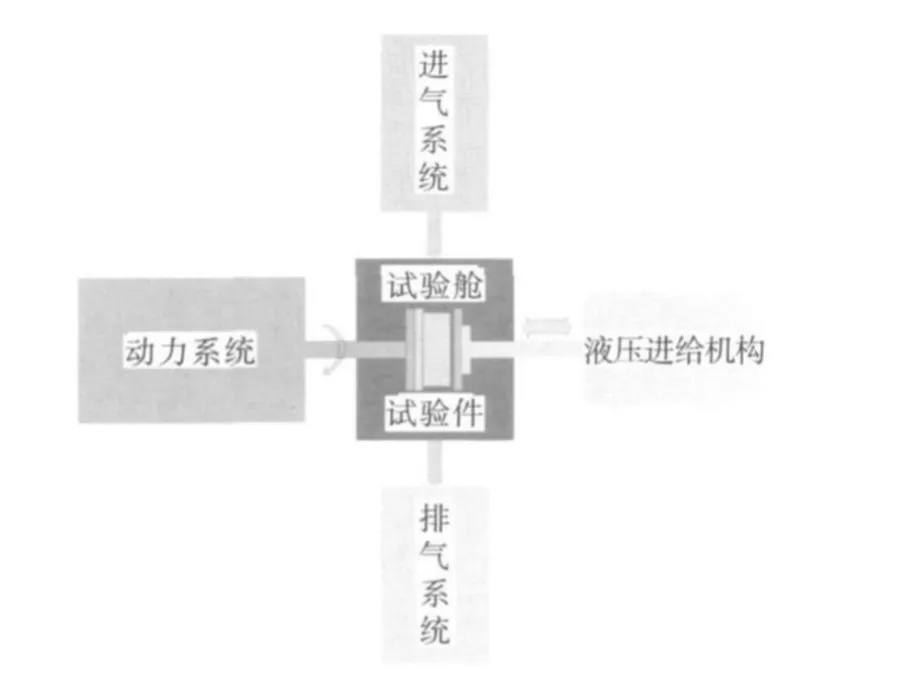

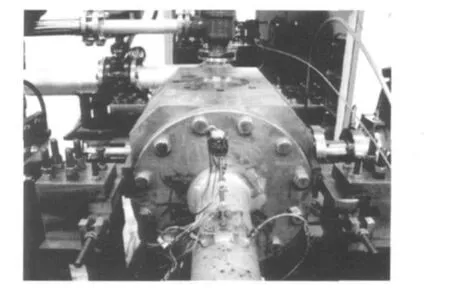

试验器原理图见图1,主要由试验舱、动力系统、进气系统、排气系统、液压进给机构、数采系统、摄像系统等组成。

图1 试验器原理图Fig.1 Diagram of test facility

3.1 试验舱

试验舱采用整体锻造工艺,其内部为圆形,外部为矩形。试验舱前端采用可更换的收敛条形孔结构,以保证不同试验件均处于射流流场内;试验舱后端排气段上布置有快速放空装置,以在紧急情况下快速卸载舱内高压热气;试验舱中段正上方舱壁开观察窗,用以观察并记录试验状态;前、后舱壁分别开有进给机构安装孔和轴系安装孔;舱体正下方设有两条垂直相交的键槽,通过键将舱体定位在安装座上。试验舱与安装座间采用耳座加斜铁的固定调节方式,如图2所示。试验舱内流场全三维粘性数值模拟(见图3)结果表明,收敛条形孔的射流宽度满足试验要求。

图2 试验舱示意图Fig.2 Diagram of test cell

图3 试验舱流场分布Fig.3 Distribution of flow field in test cell

3.2 动力系统

动力系统由变频调速异步电动机、一级增速齿轮箱(增速比为4)、二级增速齿轮箱(增速比为2)及变频器等组成。电机额定转速2987 r/min,额定功率250 kW,满足试验件摩擦所需的功率及转速。二级齿轮箱专门针对钛火试验做了特殊设计,其输出轴为悬臂轴结构,轴端伸出箱体约220 mm,并伸入到试验舱内;端部设有试验转子件安装面,并承受液压进给机构产生的轴向推力。

3.3 进气系统

进气系统主要由管道、电动阀门、电加温器及流量测量装置等组成。管道上布置有波纹补偿器,以吸收管道热变形。电加温器采用金属管状加热元件,总加热功率600 kW,可将试验件摩擦前温度加热到450℃。加热温度控制采用过零触发、占空比无级调功方式,控制精度±2.9℃。进气系统与试验舱采用金属软管连接,以消除管道安装及工作时附加给试验舱的应力。

3.4 排气系统

排气系统由管道、电动阀门等组成。电动阀门用于调节试验舱出口反压及舱内流速。排气管道设有下沉弯管,以收集试验件摩擦后的残余物,并避免高温残余物损伤电动阀门等部件。

3.5 液压进给机构

液压进给机构用于推动试验静子件轴向移动,并保证转子/静子件在一定推力下发生碰摩,产生足够的摩擦力及热能聚集。主要由液压站、蓄能器、手动节流阀、电液伺服阀、作动筒、位移传感器、压力传感器、控制箱和控制主机组成。控制采用闭环控制、PID调节方式,可根据试验要求任意设定推进、退出速度和加载方式(连续/间断),并可控制轴向力大小,具有推力保护功能。

3.6 数采系统

数采系统用于采集试验参数,由VXI和PSI系统组成。主要测试参数见表1。

表1 主要测试参数Table 1 Measuring parameters

3.7 摄像系统

摄像系统用于观察和记录试验件碰摩情况。目前采用普通民用视频系统,拍摄速度25帧/s,分辨率640×480,基本满足观察钛火现象的需求。

4 试验器研制难点及解决措施

该试验器具有高温、高压、高转速、大轴向力等特点,在研制过程中面临密封、安装及热膨胀对转子系统稳定性影响等诸多技术难点。针对这些难点,采取了以下解决措施:

(1)试验舱采用0Cr18Ni9整体锻造结构,共开有5个不同的功能孔,分别为进气孔、排气孔、进给机构安装孔、轴系安装孔和观察窗孔。除轴系安装孔采用动密封方式(两道篦齿封严结构,配合石墨封严环进行密封,并在篦齿间通入压缩空气以提高密封效果)外,其余功能孔均采用静密封方式。

(2)试验舱正下方设计横、纵键槽,通过横、纵键将舱体定位在安装座上。试验舱的四个耳座放置于安装座调节斜铁上,以调整舱体高度与水平度。通过耳座与横、纵键组合限制试验舱受热膨胀时工作中心移位,有效解决了高温情况下的转子系统安装及工作稳定性问题。

5 试验器应用

试验器建成后先后进行了多次不同试验件结构、材料、试验参数的钛火试验,设计了多种不同结构的试验件(静子件/转子件),包括多叶片/圆盘结构、片状圆孔/三角片结构与圆盘/圆环结构等,以验证不同结构试验件在不同材料及不同试验参数下是否发生钛火。这些试验中,有些试验件只发生了磨损,有些出现了局部烧蚀现象,但某组试验件出现了着火、自持燃烧、火焰传播、整体爆燃等完整的钛火燃烧现象,下面对该次试验情况进行介绍。

5.1 试验件

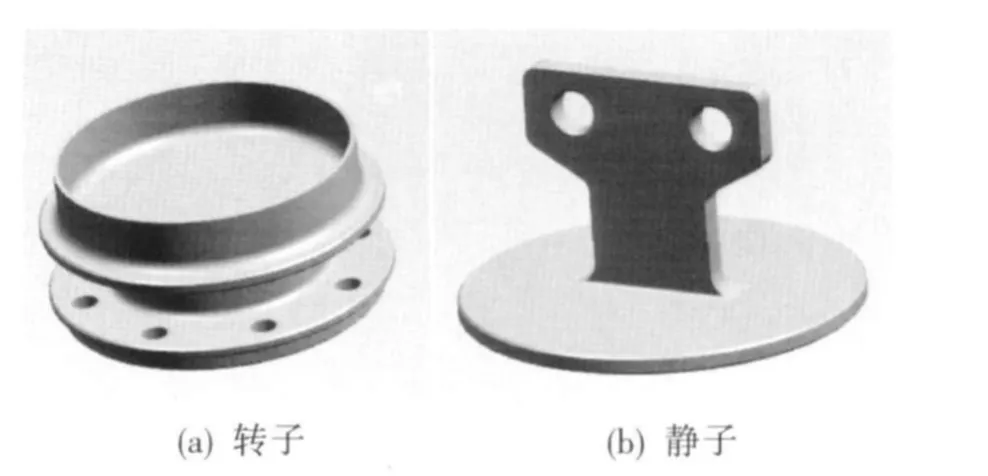

试验件采用圆盘/圆环结构,如图4所示。其中转子件采用TC17钛合金,静子件采用TC4钛合金。

图4 试验件结构示意图Fig.4 Specimen structure

5.2 试验流程

由试验器进气系统向试验件提供不同压力、温度和流量的压缩空气,用以模拟钛合金在发动机中的工作环境;由动力系统驱动转子件旋转;当试验件周围的压力、温度及转速达到要求时,启动液压进给机构推动静子件轴向移动,使转子件与静子件发生旋转摩擦;通过摄像系统观察、记录整个碰摩过程,获取此种条件下(空气压力、温度、流量/流速、转速、液压作用力等)钛合金试验件是否发生钛燃烧现象;试验参数均由数采系统连续记录。

5.3 试验结果

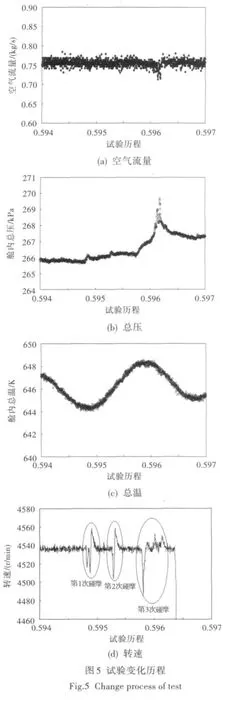

图5依次给出了热空气流量、舱内总压、总温及转子件转速在试验过程中的变化历程。从图中看,空气流量基本稳定在0.75 kg/s,舱内总压最大变化幅值小于4 kPa,舱内总温最大变化幅值小于4 K,说明供气条件比较稳定。

转子件初始转速大致接近4540 r/min,图中3次较大转速波动区域依次对应3次转/静子试验件的碰摩过程。前2次碰摩过程中,随着转/静子试验件摩擦程度的不断加剧,从摩擦表面释放出大量的金属火花,整体呈现出光亮的白色;随着摩擦生热及表面氧化释热的增加,试验件表面温度开始升高,试验件碰摩表面出现一定的烧蚀现象,但持续时间较短,局部热量很快耗散,始终未达到试验件临界着火点,没有向自持稳态燃烧状态进一步发展。

在前2次碰摩试验的基础上,进一步增大进给机构的推进力,以期改善摩擦生热效果。本次碰摩试验中,静子件位移推进系统输出的最大推力达3386 N,从转子件与静子件接触碰摩到完全脱开共经历了约50 s,静子件位移行程量达8.68 mm。图6给出了试验过程中不同时刻的摩擦着火情况。在摩擦初始阶段,沿气流方向有大量白色光亮金属火花释放;大约3 s后,随着试验件摩擦表面热量的积聚,开始出现短暂局部烧蚀现象;之后,试验件摩擦表面继续产生大量金属火花,但与摩擦初始阶段的金属火花相比,沿气流方向的火花释放距离和强度均明显减小,主要覆盖在环形摩擦表面周围,该过程约持续11 s;随着摩擦程度和表面氧化程度的不断加剧,总热量大于散失热量,试验件达到着火点并稳定燃烧,此时试验舱内出现爆燃现象,大量金属火花迅速向周围扩散传播,其中顺气流流动方向更为剧烈,该过程约持续25 s;火花扩散传播过程结束后,试验件摩擦表面仍可见到瞬时局部红色火焰,说明整个碰摩过程试验件维持了较长时间燃烧。

6 结束语

本文介绍的试验器属旋转碰摩式钛火试验器,主要由动力系统、试验舱、进给机构等组成,可模拟高压压气机钛合金构件工作环境条件。通过该试验器,成功再现了试验模拟环境条件下的钛火燃烧现象。试验过程中,试验器各系统均能安全可靠地工作,表明本试验器研制取得了成功,为钛合金构件着火性能及其防护研究提供了试验手段,在航空发动机钛合金燃烧特性评估和防钛火试验研究领域具有良好的应用前景。试验结果同时表明,进给机构产生的推力对试验件是否发生钛火燃烧影响较大。

[1]Strobridge T R,Moulder J C,Clark A F.Titanium Combus⁃tion in Turbine Engines[R].FAA-RD-79-51,1979.

[2]黄利军,王 宝,高 扬.TC4和TC11钛合金的抗燃烧性能研究[J].材料工程,2004,(5):33—35.

[3]赵永庆,周 廉,邓 炬.钛合金的燃烧产物及形貌[J].兵器材料科学与工程,1999,22(6):19—24.

[4]霍武军,孙护国.航空发动机钛火故障及防护技术[J].航空科学技术,2002,14(4):31—34.

[5]谢旭霞,张 乐,张 鑫,等.航空用钛合金阻燃技术[J].有色金属(冶炼部分),2008,(增刊):150—152.