镜与灯,作家、批评家的双重建构

2012-04-29付国乐梅进文

嘉宾介绍:

高洪波:中国作家协会副主席、儿童文学委员会主任

白 冰:著名儿童文学作家、出版人

葛 冰:著名儿童文学作家、“蓝皮鼠与大脸猫”之父

金 波:首都师范大学教授、作家、评论家

刘丙钧:著名儿童文学作家

樊发稼:著名儿童文学作家、评论家

萧 袤:著名儿童文学作家

孙云晓:中国教育改革风云人物、中国青少年研究中心副主任

汤 锐:著名儿童文学评论家

束沛德:著名儿童文学评论家

主持人:《镜与灯》,全名《镜与灯——浪漫主义文论及批评传统》,系美国康奈尔大学英语系M.H.艾布拉姆斯教授于1953年出版的著作,是现代文学理论的扛鼎之作。该书提出了著名的文学四要素理论,即“作品”“宇宙”“作家”“读者”。“每一件艺术品总要涉及四个要点,几乎所有力求周密的理论总会大体上对这四个要素加以区辨,使人一目了然。第一个要素是作品,即艺术品本身。由于作品是人为的产品,所以第二个共同要素便是生产者,即艺术家。第三,一般认为作品总得有一个直接或间接的导源于现实事物的主题——总会涉及、表现、反映某种客观状态或者与此有关的东西。这第三个要素便可以认为是由人物和行动、思想和情感、物质和事件或者超越感觉的本质所构成,常常用‘自然’这个通用词来表示,我们却不妨换用一个含义更广的中性词——宇宙。最后一个要素是欣赏者,即听众、观众、读者。作品为他们而写,或至少会引起他们的关注。”

解读一部作品的接受,理应理清“宇宙”背景下的作者和读者(普通读者和专业读者)对其的评价与交流。借助于作品,作者向读者传达着思想,实行着一种互动。作品受到普通读者的青睐,市场表现会很好;受到专业读者的肯定,审美水准会很高。有时,普通读者和专业读者的意见可能会出现不一致,或者相左。这种情况就需要作者、出版者认真反思,认准其专业读者和普通读者的“期待视野”,创作出既赢得市场表现又能得到专业读者肯定的作品。

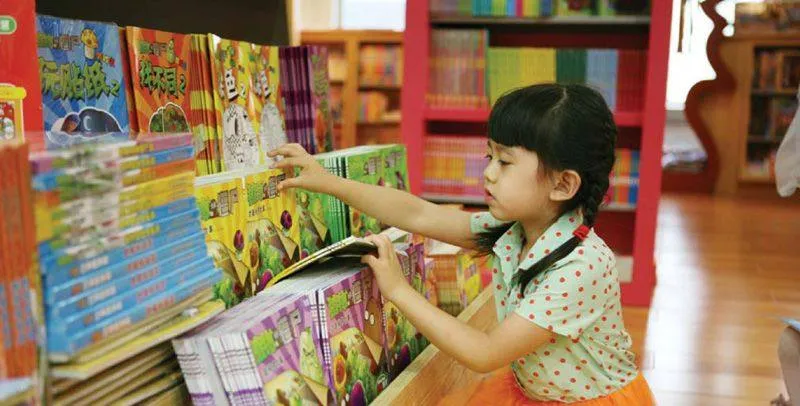

《植物大战僵尸》是中少社今年年初推出的系列图书,是2012年图书市场普遍偏冷情况下的大热门——8个月销量超过500万册!这是一个奇迹,也是一个必然,是我国出版“洋为中用”的成功典范。沙龙运用M.H.艾布拉姆斯教授的四要素理论,以《植物大战僵尸》(文本)为核心,分析“洋为中用”(宇宙)出版格局下,“创作者”(作者)在获得普通大众读者肯定的同时,如何征服“专业读者”(批评家)……

“洋为中用”——相信对于中国的孩子们来说,阅读这些故事不仅仅是一种快乐,也是精神的洗礼,那些舶来的攻略场景与植物武器,与中华传统美德和文化智慧的内核完美融合,无疑使孩子们从游戏中获得的快乐得到升华。

主持人:目前,中国少儿出版“大国崛起”,已经成为我国整个出版行业中最具活力、最具潜力、发展最快、竞争最激烈的一个出版板块,成为一支拉动并提升中国出版业的重要力量。“中国少儿出版迎来了被称为‘黄金时代’的历史最好时期,进入儿童读物空前繁荣的‘不差书’时代。”中国少儿出版的现状,总体向上向好,是可喜的、来之不易的,但也存在着一些显而易见的问题。如原创不足、西强中弱、盈利模式单一等。《植物大战僵尸》是“西强中弱”格局下的一次有力突围,8个月销售500万册,是我国出版“洋为中用”的成功典范。这套图书是让孩子们从游戏回到经典阅读,从线上到线下的一次突破性的创意出版。

汤锐:作为我们这个多媒体时代特有的产物,《植物大战僵尸——武器秘密故事》体现了一种媒体整合的时代精神。这套由中少社低幼文学中心策划的系列原创幼儿童话故事书,基于风靡一时的网络游戏《植物大战僵尸》,由五位国内著名儿童文学作家联手共同创作,以原游戏中的各种植物和僵尸形象、通关情节和攻略场景为创作素材,进行“本土化快乐移植”,呈现出了“多媒体互动”的一方奇观。

相信对于中国的孩子们来说,阅读这些故事不仅仅是一种快乐,也是精神的洗礼,那些舶来的攻略场景与植物武器,与中华传统美德和文化智慧的内核完美融合,无疑使孩子们从游戏中获得的快乐得到了升华。

高洪波:毛泽东有两个重要观点,就是“古为今用”“洋为中用”。那么,这套书就是“洋为中用”的一次成功尝试,“从指间游戏到心灵阅读”,就是“洋为中用”。第二,这是贴近人性和儿童心灵深处的一次成功的尝试,因为,游戏是每一个人都喜欢的。无论男人还是女人,无论中国人还是外国人,因为游戏贴近人的心灵。

束沛德:网游《植物大战僵尸》是舶来品,在创编图画故事的过程中力求使之本土化,让它在我们民族的土壤里生根、发芽、开花。作者别具匠心的再创造,把中华民族优秀的传统道德品质,诸如爱心、善良、奉献、友谊、团结、刻苦、谦虚、自信、包容、助人为乐……寓于智慧、新颖、生动、有趣的故事情节和人物形象之中,让你在阅读中既享受到游戏性的快乐、幽默和惊险,又不知不觉、潜移默化地接受了正确的价值观、道德观和做人处世的行为方式。真善美、智仁勇就润物细无声地撒播到儿童幼小的心灵深处。塑造民族未来性格,培育孩子优美品德,也就该这样一点一滴、一步一步地夯实基础。

“男婴笔会”——回到故事的原点,努力把自己当成一个初学者,从讲故事学起,争取写好每一个《植物大战僵尸》故事。

主持人:于作品而言,其与作者保持着紧密的关系。通常情况下,作者是根据自身的世界观、发展论以及对周围社会的一种看法和寄托,虚拟在自身的作品当中。可以说,作品中的主人公,或多或少地流露着作者本人的人生观和价值观。虽然,个别经典的作品在主线上不是作者本人的人生经历或者自身经历的事情,但多数有隐藏着作者自身的缩影在里面。尤其在刻画人物的细节和心理上,多数都是作者本人借助主人公来道出自己的心声。《植物大战僵尸》也不例外。其创作者们借助于本身的低幼童话创作经验,根植于《植物大战僵尸》游戏,重新编排,善于借鉴,勇于尝试,提升游戏中的正能量主题,借助于文字呈现出来,在儿童网游故事写作上迈出可贵的第一步。

萧袤:十多年前,我在我的第一本童话集《电脑大盗变形记》的《后记》中,写了这样一段话我希望我的童话能带给小朋友一些快乐,一些思索,力求我的童话要有幻想色彩,要有现实关怀,要有幽默韵味,要有儿童情趣,要有游戏特点……接到中少总社游戏创编故事的任务后,我思考了很长一段时间,有过苦恼,有过困惑,也有过迷茫,最后终于想明白了一件事,那就是:如何讲好一个故事。写了二十多年儿童文学作品,我深知讲好一个故事有多难!好故事就是对好作家的挑战,好故事就是好作家给世界的贡献。既是“文章本天成,妙手偶得之”;更是“吟安一个字,捻断数根须”。所以,我要回到故事的原点,努力把自己当成一个初学者,从讲故事学起,争取写好每一个《植物大战僵尸》故事。

《植物大战僵尸》这款游戏之所以风靡全世界,有一个很重要的原因是,它本身也是一个故事。也就是说,它有一个很好的游戏设定。这个游戏设定就是一个故事的大框架。在这个基础上,要想创作出更好看的故事来,对作家提出了更高的要求。首先是,故事要好看,要能够一口气读下去,有悬念,让人猜不出结局,要跟读者斗智斗勇,要能让人笑让人哭,最后还能让人想那么一小会儿。除了故事,还有人物。人物要立得起来。还有主题:主题要积极向上,要给人正能量。还有细节、情感、语言……总之,要具备好故事所要求的一切要素。

我希望创作出比游戏更精彩的故事来。我敢说,除了形象来自于游戏,我的故事全部都是原创的。如果说还有什么目标的话,那就是,多年以后,当人们不再玩这款游戏(但愿不会发生)的时候,还愿意看我写的故事。我希望我写的故事能活得更长久一些。故事就是温暖,故事就是光明。如果我写的故事,有朝一日改编成动画片或动画电影,我会很开心。

金波:我必须首先承认,我玩这个游戏的水平,赶不上一年级小学生的水平,但我很喜欢这个游戏里的“植物形象”,他们很符合我的审美趣味。我喜欢这些“植物形象”,是因为他们秀美而刚强,幽默而机敏,柔韧而坚毅。这些鲜明的性格里有纯情、有诗意。所以我比较容易“进入角色”,容易“融进情境”,也比较符合我喜欢的创作风格。当然,我喜欢的这种风格只是整套书中的一种。这套书中的不同作者有不同风格不同特点,比如有的善于编织故事,有的想象力丰富大胆,有的幽默机智……我所追求的“诗意”“纯情”只是这套书的不同色彩。我可以写得抒情些,可以借鉴诗的语言情调,可从借鉴传统童谣的表现形式。我们每个人都在扬长避短,互补协做。所以写起来都比较轻松愉快。

我之所以参加网游图书的创作,有一个原因,就是因为孩子玩游戏,容易沉溺其中。玩游戏是被牵着走,是被动的;而阅读是想象的,是主动的。游戏和阅读可以是相通的,特别是在植物形象相同的情况下,更容易做到相融互补。最近创作的《植物大战僵尸》“美德”系列,在题材的开掘上,思想的提升上,更容易让各种风格的故事得以展示。

主持人:在创作中把僵尸形象带给孩子,会不会产生不好的后果呢?这是很多家长都关心的问题。对此,在创作过程中,应怎样去平衡、协调?

刘丙钧:我以为,把植物和僵尸的“大战”解读为孩子间的“游戏”,而不是你死我活的战争。将各具特色的植物形象与孩子特性、心态在故事中融为一体,而僵尸也不仅仅作为恶与丑的象征。胜者胜得快活有趣,败者败得稚气幽默,让小读者在一次次轻松快乐的阅读中品味和感悟团结与真诚、勇敢与友情,以及面对和改正不足与缺失。

葛冰:我觉得,可以从两方面来看:一个是“植物打僵尸”的游戏本身。这个游戏不论大人、小孩都喜欢,游戏里的僵尸和我们平常所说的僵尸不太一样,他们都是一些滑稽可笑的角色,如:路障僵尸头戴交通路障,铁桶僵尸头上扣一铁桶。还有读报僵尸、舞蹈僵尸,都是一些可笑的角色,看了他们,只会觉得滑稽、可乐,不会害怕。他们在游戏里也只是一些挨打的角色,和我们成人所谈的“僵尸”已经完全不同。而写在文学作品里,僵尸的形象就更弱化了。我们写的文学故事,不是植物打僵尸的文字版,不是用文学语言再解读一遍“植物打僵尸”这个游戏。而是在此基础上有一个大的升华,是写游戏里没有的东西。

如,“植物打僵尸”的游戏中。有很多可爱的植物形象,像无私贡献能量的向日葵,像不要任何索取只愿做铺路石的小喷菇,像可笑的大嘴花等。这些形象都很可爱,性格和我们生活中的孩子都接近。可是在植物打僵尸游戏中,只是涉及植物和僵尸的对打,一点儿没讲植物之间发生的故事。那么在我们文学作品中,主要讲这些可爱的形象,讲他们之间发生的有趣故事,讲真善美、讲好品质、好习惯的培养。在生动的故事里,这些可爱的植物是绝对的主角。故事中出现僵尸,也是极次要的陪衬角色,会变得更滑稽可笑。

应该说,文学作品中的形象来自游戏,但二者是绝对不一样的。我们写这些故事的目的,也是为了把孩子从游戏引导到阅读,通过阅读,受到感动。充分感受到读书的乐趣,从小养成爱图书的习惯。

“批评家”——《植物大战僵尸——武器秘密故事》,作为平面纸质出版物,确是富有现代网络意识的作家和画家们为提升儿童“网游”的文学艺术品位所做的极其成功的艺术创作实践,这种尝试体现了作家艺术家无比关注祖国下一代成长的大爱情怀,他们联手奉献给新世纪娃娃们的,是亦能满足孩子们“网游”快感的,充满幻想魔力和游戏精神的、具有普世价值的优秀幻想文艺、童话佳作。

主持人:诚然,作家借助于所刻画人物的细节和心理道出自己的心声,形成作者与文本的单向度对话,完成图书创作的一个环节。按照文化消费理论,作品只有被阅读,才能真正被称为文化商品。也就是说,一本图书只要被接受者阅读,产生审美体验,作品作为商品才真正的诞生。顾名思义,下一个环节就是接受者阅读作品,和作者实现双向对话交流。作为高级读者的批评家对作家有着更高的要求和挑剔(这种挑剔是通过作家笔下的作品完成的),可以说,“作家与批评家不是同行中的朋友,更不是一个单位中的一对情人。他们是被文学捆绑在一起的一对夫妻,过不得,散不得;和不得,也离不得”。“优秀的批评家,应该是那些能做灯塔的人,总能给作家指明写作的道路;优秀的作家,应该是才华丰富的阴谋家,总能给批评家设置陷阱。”《植物大战僵尸》中的作家给批评家设置了一个怎样的陷阱呢?批评家又是怎样破解的呢?

樊发稼:《植物大战僵尸——武器秘密故事》是一套特别契合儿童(特别是幼童)心理、十分符合儿童(特别是幼童)阅读欣赏趣味的幻想故事、童话作品。书里的每一个故事,每一个情节都很好地结合和体现了儿童喜爱游戏的天性,以及孩子们乐于参与的动感强烈的两军对垒的“打仗”行为:一方是孩子们熟悉的各种各样的植物,这些植物无一不是拟人化了的鲜活形象;另一方则是形象怪异、丑陋的“僵尸”。从作品有声有色、生动演绎的或惊险紧张,或令人发笑的故事情节来看,各种植物及僵尸,其实都是一种象征,植物们象征勇敢善良正义憨厚和光明,僵尸象征暴虐凶恶和黑暗。在两军搏杀、善恶较量、光明与黑暗的殊死斗争中,植物们大获全胜,僵尸们则一败涂地。代表正义善良一方的植物们在惊心动魄地与敌战斗中备受教育,得到锻炼。孩子们有滋有味地阅读,好像使自己亲历了惊险酷烈的战斗,而正是这种身临其境、极为难忘的阅读体验,令这些入世未久的娃娃们大开眼界,智慧得到开启,想象和幻想的能力得到培育,爱与美以及爱与善的本性得到激励和张扬。在他们人生的第一步,即得到“润物细无声”的健康心理引导,这对他们的成长是极为有益和有利的。《植物大战僵尸——武器秘密故事》,作为平面纸质出版物,确是富有现代网络意识的作家和画家们为提升儿童“网游”的文学艺术品位所做的极其成功的艺术创作实践,这种尝试体现了作家艺术家无比关注祖国下一代成长的大爱情怀,他们联手奉献给新世纪娃娃们的,是亦能满足孩子们“网游”快感的,充满幻想魔力和游戏精神的,具有普世价值的优秀幻想文艺、童话佳作。

孙云晓:图书的设计也很有以儿童为本的特点,每个故事最后都有几行字叫做《看故事长智慧》,如《向日葵,喜洋洋》文后写道:“再小的星星也可以发光,再小的石子也可以铺路。只要你充满爱心,帮助别人,不管你多小,你肯定会成功。”

再以《植物大战僵尸》之《武器秘密故事》系列童话第八册为例,如高洪波写的《大喷菇咕噜噜》,大喷菇出场时被大嘴花讥笑为“大胖子”,他还被怀疑是不是植物战士。可是,大喷菇不计较。当迎战铁网门僵尸时,大嘴花和豌豆射手都败下阵来,大喷菇发射一串串孢子泡泡子弹却击败了僵尸。大家顿时对大喷菇刮目相看,赞美有加。大喷菇依然乐呵呵地说:“没什么,没什么,只是做了我该做的。”《看故事长智慧》在《大喷菇咕噜噜》文后写道:“只要有过硬的本领,就会受到别人的尊重。”

由金波和高洪波写的这两个故事可以看出,作者不仅有充分的审美意识,也有敏锐的教育意识,这是儿童文学作家社会责任感的体现。进一步提炼或许可以发现,优秀的儿童文学作品都是成长文学,或者说能够满足成长需要的作品才是优秀的儿童文学。这就是《植物大战僵尸》系列童话广受欢迎的本质原因。

白冰:个性化、儿童化、本土化是本书的三个特点。个性化就是要求每一个植物战士要有个性,火爆辣椒勇敢、性子急,有火爆脾气,像个小爆竹,点火就着。大嘴花愿意冲锋在前,但爱吹大话。这种个性化,使这些植物战士的形象很鲜活;儿童化就是用儿童的心灵去感受事物,用儿童的视角述说故事,用儿童的语言去表现;本土化就是在故事中融入我们的民族文化元素,充分考虑我们的少年儿童读者的阅读欣赏习惯。这“三化”使这套书贴近中国少年儿童读者,受到孩子和家长的喜爱,很多孩子通过这套书从游戏走向了阅读。孩子在欣赏好玩的人物和故事的同时,在潜移默化中,增长人生智慧,接受传统美德。

主持人:《植物大战僵尸》出版后,取得了很好的市场表现,受到大众读者和专业读者的一致肯定。与此同时,我们也在思考着另一个问题:难道中国文化真已到了非要借外国的鸡来下蛋不可的地步了?中国为什么不能有自己更多的原创性作品来弘扬我们的民族文化?“洋为中用”固然实用,但,在此同时,我们失去的又会是什么呢……

最后,谢谢诸位嘉宾接受办刊的采访。