“三对话、三确立、一选择”备课模式初探

2012-04-29吴丽新

摘 要:对教材的研读、对学生的了解以及对教学进行设计的能力是教师驾驭新课程水平的决定性因素。探索一套可操作、有实效的备课模式,既为进行有序、有效的集体备课提供参照,又为进行教学设计提供指导,从而促进教师更加深入地理解课改理念,提高执行新课程的能力。

关键词:教师;教材内容;学生;对话;教学目标;教学重难点;教学策略

中图分类号:G623.27 文献标识码:A 文章编号:1009-010X(2012)10-0018-02

随着新课程改革的全面展开,我们越来越清晰地认识到:课程结构的调整、课程标准的制定、教科书内容的选择与改变,无不渗透着现代教育理念。如果没有对新课改理念的理解,不掌握一定的教学方法,就很难把握好课程标准和新教材,改变教师的教学方法和学生的学习方式也就无从谈起。

新教材的难度虽然降低了,但知识面加宽了,这对教师提出了更高的要求。教师自身知识储备能否适应这一变化,能否满足学生的需求,是新一轮课程改革对教师提出的新要求。从听课、访谈中发现:教师对新教材的内容与编排意图把握还有困难,缺乏对学生的学习基础、兴趣、学习方式的研究。很显然,教师通过对教材的研读、对学生的了解,合理进行教学设计的能力是制约教师驾驭新课程的瓶颈。教师急需掌握新课程合理实施的新方法。

在几年的摸索中我们不断思考:能不能建立一套可操作、有实效的备课模式。我们为此进行了新的探索。

强化备课研究方法。我们采用了行动研究法、观察法、调查法、文献研究法等方法进行此项研究。

在校本教研工作阵地前移、重心下移的前提下,我校逐渐加大教研组课前教研工作的力度,在教研中发现:教师在参与组内教研时存在着“对教研价值认识不够,教研活动形式化,教研主题不明确,教研质量低水平重复”等误区或现象,直接导致教研低效。当我们重新审视一些常规课或组内研究课时,教师凭借“教学参考”、“现成教案”上课的痕迹依然很严重。然而《教学参考》给教师留下的思路、模式,以及那些现成的教案也不能适应当今的学生。为了了解教师备好课、上好课的瓶颈所在,我校利用近一个月的时间对各学科教师进行了问卷调查和分组访谈。在对全校97名专任教师的无记名问卷中,有89人(占91.8%)认为,“教师对教材不能正确、深入理解”是影响其备课、上课的主要瓶颈。一部分教师表示没有主动研究教材编者意图、作者写作背景的意识。教师们都很羡慕名师对教材的灵活驾驭,敬佩其精深的解读教材能力,赞叹其高超的教学机智和其与作者、作品的深层次对话能力,同时又自叹自己没有那样的水平,缺少可借鉴的方法,认为名师那样的水平是可望而不可即的。问卷和访谈中还反馈出近50%的教师存在“缺乏对学生学情正确进行调查、分析的意识或能力”的问题。以上调查研究表明:我们急需建立一套“操作性强,既能为教研组进行有序、有效的集体备课提供参考,又为教师分析学生学情、合理设计教学提供指导,从而实现助推教师对课改理念的理解、保障教研效益、提高教师执行新课程能力”的体系,来作为我们改变现状的抓手。

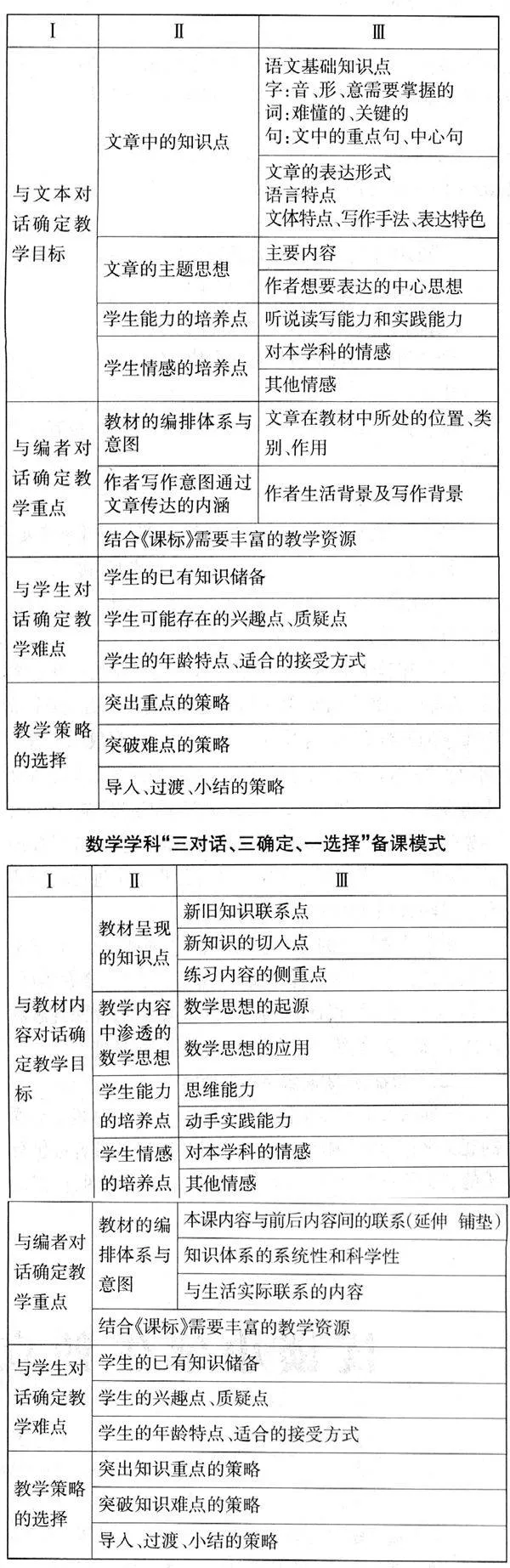

倡导团队备课研究。在积累了实施基础教育课程改革以来大量一手资料的基础上,我校成立了备课研究小组,要求教学领导和骨干教师充分开展文献研究,探索解决现存问题的方法途径,重点指向“如何有效提高教师备课能力”。研究小组成员收集并列举出了语文、数学、英语、科学、艺术等学科50多个教师备课需要涉及到的问题。研究小组成员对所列问题进行收集、分类、对比、修订,将这些问题归结为“教学内容理解、教材编者意图、教学对象分析、教学策略应用”等,并组织教师结合教研、教学实践进行讨论修订。经不断总结提炼,2005年6月初步形成了开平小学“三对话、三确定、一选择”备课模式,简称“331”备课模式,并交由全体教师对其继续进行论证,并在2005年秋季开始实施。其中,语文学科、数学学科备课模式参照见下列的表,其他学科备课可参照使用。

备课研究初见成效。2005年9月,我校研究小组对全体教师进行“331”备课模式应用培训,印发了该模式操作指导意见,教师教研活动和教学设计全面进入实践验证阶段。经过几年的实践,取得了比较好的效果,教师们普遍认为该备课模式对教师研读教材、揣摩编者意图、关注学生学情、教学策略选择方面均提出了可操作的建议,研究小组结合教研组教研实例对“331”备课模式进行讲解,以教师具有代表性的课例进行备课模式分析,定期进行研究反馈。教师逐渐对教材的把握有了抓手,对教材的解读、领会编者的意图能力均有所提高。

“331”备课模式不仅解决了原有的问题,同时作为一切教学活动的起点,也是教研、备课、讲课、作业处理的根基。只有对文本解读到位,编者意图、背景理解透彻,对学生学情摸清才可能涉及到教学方法的选择、学习方式的渗透。现在各教研组开展的教研实践中,都有确定的内容、中心发言人和备课分工,使围绕备课开展的教研直指教材的解读、学情的分析和教学的设计,研教一体,既对备课、上课提出了指导意见,又给教师留有自主发挥空间,以往耗时低效教研得以改变,备课模式也在实践中不断改进、完善。

围绕确定下来的模式,我们大胆尝试、积极探索,不断反思与总结。通过这一有效抓手不断提高我校每位教师的教研、设计教学、课堂教学水平,使其在推动我校持续发展中充分发挥应有作用。同时我校还坚持“实践—积累—反思—总结—提升”五环节循环的做法,不断将教师典型的备课资源积累起来,逐渐建成这一备课模式下丰富的优质的动态校本资源库。

(注:该备课模式曾获首批教育部基础教育课程改革教学研究成果三等奖)