2011年度产品与技术综述

2012-04-29

变革之年

个人电脑在30年前出现后开启了信息技术的辉煌时代。2011年,以英特尔为首的PC厂商继续在市场上占据主导地位,在多样化发展的道路上继续狂奔,笔记本电脑的超轻薄化、一体电脑的渐入佳境、触摸屏的大规模使用以及3D显示技术的发展等促使PC进入全新的发展阶段。

然而刚刚度过而立之年的个人电脑却遇到了前所未有的挑战,智能手机和平板电脑等新型移动终端开始抢夺原本属于PC的市场。ARM架构双核处理器正在打破智能移动设备的性能局限,不管是风头正劲的iOS和Android系统,还是微软的呕心沥血之作Windows Phone系统都力图占领移动计算领域的制高点。在移动互联网和云计算技术领衔的IT新时代,云服务开始渗透到我们的生活中,可以装进口袋的智能手机能够替代PC的功能也越来越多,将内容存储在云端,可以随时随地获取成为大势所趋。

在这个变革之年,苹果、微软、三星等厂商为了保持自身的竞争优势,纷纷大打专利战。作为创新的象征,专利从后台走向前台,成为IT战场的新武器,甚至是致命武器,而专利之争也成为争夺移动计算产业链制高点的缩影。

2011年的IT行业是动荡的,也是精彩纷呈的。既有收购大案,也有合纵连横;既有大灾大难,也有背水一战。不过,这些都是技术革新的必然产物,2011年已经开启了移动计算新时代的征程。

计算核心的融合之路

虽然CPU和GPU的融合始于2010年,但是最初的融合更贴切地说应该是“拼合”。英特尔最初的产品虽然将CPU和GPU整合在了同一个芯片之中,但是二者之间的互联互通非常有限。到了2011年的时候,无论是率先提出此概念的AMD还是厚积薄发的英特尔都拿出了真正像样的融合型计算核心。

英特尔 后发先至

2011年,英特尔32nm制程的第二代平台Sandy Bridge全面走向实用化,处理器集成的“核芯显示卡”表现出众。Sandy Bridge平台彻底告别一味追求CPU主频的时代,将架构整体性能放在了更重要的位置。核芯显示卡与CPU共享环形总线,集成专用的多媒体信息处理模块,将Sandy Bridge平台的整体性能推向新高。年末,英特尔抛出了桌面平台的新一代旗舰级处理器6核心12线程的Sandy Bridge-E,该处理器的规格参数和实际性能一鸣惊人,4通道内存、15MB末级缓存和3.3GHz主频,使得Sandy Bridge-E轻易地拉开了与主流平台的距离。

虽然年初英特尔遇到了6系列芯片组的“缺陷门”,但是由于英特尔发现及时且处理得当,因而并没造成太大的影响。6系列芯片组集成度的提高,使主板厂商可以发挥的余地不可避免地被缩小,这反而变相推动了主板厂商自主技术的开发,以致于2011年主板在附加功能和特色功能方面均比较出彩,UEFI界面、USB 3.0和SATA 6Gb/s接口等功能在主板厂商的推动下趋于普及。

AMD 迟到的代价

PC芯片领域的另一家主导厂商AMD在2011年却显得步履蹒跚。主力产品上市日期的一再推迟,使得AMD在处理器市场上不得不转攻为守。虽然融合型APU的显示性能表现出色,给AMD艰难的2011年增添了一抹亮色,但遗憾的是上网本市场的急速萎缩导致面向低端市场推出的APU并没有大红大紫。APU的处理器沿用了上一代的K10架构,与英特尔的Sandy Bridge相比计算性能有明显的不足。为了提升性能,最终AMD不得不将GPU拆分出去,推出6~8核心的多核处理器,以求能够在高端台式机和高性能计算市场分上一杯羹。

AMD新一代旗舰级处理器FX系列(推土机架构)曾经凭借8核心、超大缓存的特性而倍受期待,但在几次“跳票”之后,姗姗来迟的推土机显然错过了最佳的上市时机,也就难免地遇到了与APU类似的问题——性能不具备优势,功能也缺乏亮点。AMD本希望凭借微软为推土机推出的优化补丁来弥补性能的不足,但是事实证明,在这个补丁的“帮助”下性能不升反降,最终双方只能用一句“半成品”来缓解尴尬、草草了事。总的来说,2011年AMD的CPU给众多粉丝带来的失望多于惊喜。

显示卡 各得其所

与CPU市场的失意不同,2011年AMD在显示卡领域却春风得意。Radeon HD 6000系列芯片以及上一代HD 5000在性能和多媒体处理上建立了一定的领先优势,而英伟达主打高端游戏市场的代号为“GF100”的Fermi架构显示卡虽然几何性能强劲且画质非凡,但产品良品率问题一直没有很好地得到解决,迟迟拿不出可以商用的产品,使其逐渐失去了竞争优势。没有了双方你来我往的博弈,AMD从容地放慢了升级的脚步,因此在图形芯片领域,2011年整体市场趋于平静。当然英伟达并不是完全没有建树,2010年推出的Optimus双显示卡智能切换技术在2011年得到了普及,许多高端超薄笔记本电脑都采用该技术,这使得英伟达获得了更多在移动市场上竞争的筹码。

整机市场 更轻更薄

整机一直是IT领域传统的主战场。性能卓越的Sandy Bridge平台为整机产品的发展奠定了坚实的技术基础,2011年笔记本电脑市场开启了真正的轻薄化之门,笔记本电脑至轻至薄的定义在2011年被改写。同时,在桌面PC市场,一体电脑开始被更多消费者接受,产品选择也更丰富。

笔记本 轻薄本该如此

英特尔Sandy Bridge平台与上代产品相比功耗几乎减半,这为笔记本电脑的超轻薄化提供了可能,再加上英伟达等厂商在双显示卡切换技术上的革新和高速SSD价格的下降,使得笔记本电脑在性能更加强劲的同时待机时间更长。性能与移动性(低功耗)的兼得使得2011年的笔记本电脑精彩不断,无论是使用超低电压版Core i5处理器的三星900X3A,还是采用标准电压版处理器、将独立显示卡和光驱外置的索尼VAIO Z系列笔记本电脑的表现都令人惊叹,笔记本电脑的评价标准正在发生切实的改变。13英寸甚至更小尺寸屏幕的高性能、超高续航时间的超轻薄笔记本电脑成为2011年最引人注目的亮点。

尽管2011年超轻薄笔记本电脑表现出色,但平板电脑等新型智能终端的攻势依然咄咄逼人,使整个笔记本电脑产业遇到了前所未有的挑战。面对险局,英特尔当然无法袖手旁观,在2011年9月份的IDF大会上推出了可能改变笔记本电脑定义的Ultrabook规格——采用Sandy Bridge处理器、厚度不超过18mm(14英寸以下机型)、唤醒时间低于7s、推荐续航时间大于8小时,其中代表性的产品——宏基Aspire S3和华硕ZENBOOK UX21在价格和性能上达到了近乎完美的平衡。从外观上看,几乎所有人都会想到超级本的对手应该是市场上如火如荼的苹果Macbook Air,不过英特尔却更想给采用ARM芯片的平板电脑们提个醒:看似繁花似锦的平板电脑也许会像上网本一样地短命,或者纯粹演变成一个“玩物”。

一体电脑 渐入佳境

2011年一体电脑越来越深入人心。实际上早在几年前一体电脑就以其时尚、轻巧的外观赢得了不少喝彩,但性能是台式电脑永恒的焦点,原来主打低功耗的Atom因为性能孱弱而难以担当大任,使得一体电脑始终是中看不中用的“花瓶”。2011年强大的Sandy Bridge集成了性能超出以往的GPU核心,而AMD的APU也为低端家用一体电脑带来了新的选择。不仅如此,由于处理器功耗的降低,一体电脑在设计上无需过多考虑散热问题,于是产品类型更加时尚和多样化,因此我们看到,AIO(All In One)一体电脑在2011年纷纷采用了更大的屏幕、体验更好的触摸屏,在具备主流应用功能的同时,更加彰显了其机身精巧、外观时尚的优势,日益赢得用户的青睐。

存储 转向云端

内存和硬盘是电脑的重要基石,2011年它们都取得了新的突破,但其中最受人们关注的SSD价格虽有所下降,但依旧昂贵,普及之路仍然遥远。

功率更低、速度更快的DDR4内存由于标准的问题在2011年未能进入公众的视野,而内存颗粒的制程工艺由40nm向30nm推进的进程也十分缓慢。40nm制程的内存在2011年仍是主流,唯一的变化是单条4GB的DDR3内存价格已经接近百元,而单条8GB的产品也已经出现。不过值得一提的是,在英特尔高端平台上配备了4通道内存支持能力,这为未来内存的发展找到了新的机会。

与乏味的内存市场相比,硬盘市场可谓热闹非凡。2011年本已不多的硬盘厂商进行了新一轮的大整合,希捷收购三星硬盘,西部数据收购日立硬盘,使硬盘领域的主要厂家转眼间由5变3——只剩下了希捷、西部数据和主攻笔记本电脑硬盘的东芝。在技术方面,硬盘的容量继续提升,日立率先推出了单碟1TB的3.5英寸硬盘,而三星2.5英寸硬盘也做到了单碟500GB的容量。盘片单位密度的提升不仅增加了容量,硬盘的速度也随之得到了提升,3.5英寸硬盘的平均读写速度已经迈过了150MB/s的门槛。按照惯例,随着容量的增大,硬盘的价格理应逐步下降,但是2011年7月泰国的洪水反倒将硬盘的价格冲向了高位。洪水使西部数据等硬盘厂商的工厂受损,产能降低了50%以上,再加上商家的恶意炒作,直到年底硬盘的价格都没有下降之意。另外,2011年硬盘厂商对于大幅提高产品容量和绿色节能的追求也不再强烈,转而逐步控制节奏,在追求良品率和利润的同时,开始寻找新的发展契机。由于深知传统机械硬盘在速度上始终无法满足高性能用户的需求,所以希捷在2011年继续发力混合硬盘,但是“高不成低不就”的混合硬盘技术仍然不够成熟,因此对用户而言没有足够的吸引力。

在SSD方面,由于闪存颗粒价格居高不下,短时间内依靠提高容量和降价来提升市场份额并不现实,因此2011年SSD厂商开始重点比拼主控性能,将SSD继续推向高端,再加上SATA 6Gb/s接口的引入,SSD的性能继续跃进并获得了更多的关注。预计SSD容量大幅提升的情况将在2012年出现,2011年年末KINGMAX推出的1TB 容量SSD就是很好的佐证。不过尽管SSD的价格连年下降,但是下降的幅度始终有限,SSD单位容量的价格仍是传统硬盘的10倍,所以离真正的普及还有很长的路要走。

反倒是在另外一个新的领域“云存储”方面有了不少新变化,所以2011年西部数据和希捷均推出了个人云存储设备,例如西部数据推出的无线流媒体播放器搭配了两款针对iOS、Android平台的应用程序,使用户可以随时随地访问存储在个人云存储硬盘上的数据。但是综合来看,由于带宽的限制,个人云存储现今依然处于起步阶段。

显示器性能与环保兼得

人们对于大屏高清的追求永无止境,加上触屏手机和平板电脑的大行其道,促使显示设备在2011年高速发展。从技术上看,IPS面板+LED背光的LCD液晶显示器渐成主流,IPS拥有广视角的优势,水平和垂直可视角度均可达到178°,而LED背光的节能优势明显,平均功耗可以降低35%。在分辨率方面,1080p分辨率逐渐成为19英寸以上显示器的标配。从外观上看,显示器轻薄化的发展趋势也非常明显,LG和AOC都推出了机身厚度小于10mm的显示器。

其实对于显示设备而言,位于产业链上游的液晶面板才是产业的真正龙头。当前,显示屏切割工艺已经发展到第十代,从效益上看更适合切几十英寸的大屏幕。但是大屏幕的需求并没有预期的强烈,面板厂商不再追求更新、更大的切割工艺,因此真正的看点不在40英寸甚至60英寸以上的显示设备,而在20英寸以下的设备。一方面原有的6代半生产线切16:9的14英寸和15.6英寸屏幕更为经济,所以使得16:10的笔记本电脑已经十分鲜见。另一方面10.1英寸、9.7英寸、7英寸和5.3英寸的智能移动终端纷纷登场,其中4.65英寸的 Galaxy Nexus采用三星的Super AMOLED HD屏幕,分辨率更是达到了1280×720。

移动终端 全面爆发

大尺寸、高分辨率、优秀的触控体验,屏幕技术的发展成为2011年移动终端设备最引人注目的亮点之一,不过屏幕背后核心技术和应用体验之争却更值得关注。

在PC市场呼风唤雨30余年的英特尔在新型智能终端上显然水土不服,其复杂指令集处理器虽然性能强大,但效率不高且功耗较大,使其在移动终端市场上始终作为有限。采用精简指令集(RISC)体系结构的ARM在PC当道的年代里曾经默默无闻,但是随着智能手机和平板电脑的兴起,其效率高、能耗低的优势得以完美展现,加上德州仪器(TI)、高通、三星、英伟达等移动芯片厂商的加入,ARM架构成功地统治了新型智能终端领域。ARM采用的开放授权CPU架构设计,为移动芯片厂商提供了自由发展的空间,其中最耀眼的产品莫过于被众多Android设备采用的英伟达Tegra 2,它成为率先量产的双核Cortex-A9架构处理器。2011年年末,英伟达推出的Cortex-A9架构四核处理器又将移动设备的性能推向了新的巅峰。预计2012年,采用新制程的Cortex-A15架构四核处理器将会成为高端手机和平板电脑的标配。

对于手机的“大屏幕”而言,控制显示效果的图形芯片至关重要。ARM虽然提供了成熟的CPU架构设计,但是它的图形芯片设计部分并不突出,为此各芯片厂商采用了不同的解决方案。为苹果iPad 2和iPhone 4S以及索尼PlayStation Vita等热门设备提供PowerVR系列GPU的Imagination Technologies同样借助GPU设计授权的方式获得了成功。而英伟达凭借自身的优势在Tegra处理器中集成了GeForce ULP超低功耗GPU,并开启了ARM架构平台GPU性能提升的先河。

除了以CPU和GPU为主的通用计算芯片之外,智能手机与PC最大的不同是它还需要强劲的通信芯片。未来,单芯片集成所有CPU、GPU、通信模块以及主要的控制器将成为主流,因而在2011年,先知先觉者们已经未雨绸缪,迈出了兼并和布局的步伐。2011年该领域有3起收购案值得关注,分别是无线通信芯片巨头高通以32亿美元收购Wi-Fi技术公司Atheros、显示芯片巨头英伟达以3.67亿美元收购基带芯片厂商Icera、曾经在山寨机上叱咤风云的联发科(MTK)并购WLAN芯片设计公司雷凌。显然,它们都在为更高集成度的移动设备芯片做技术储备。

移动终端操作系统在2011年可谓是“群雄逐鹿”。年初微软宣布Windows 8将支持ARM架构处理器给出了强烈的信号,让我们看到了“Wintel联盟 ”破裂的端倪,而Android拥抱x86架构则彻底宣布了“Wintel联盟”在移动终端市场的土崩瓦解。目前,iOS与Android系统在市场上已经遥遥领先,后进者Windows Phone也于年末开始抢滩登陆,预计在微软和诺基亚的共同推动下,2012年将大有作为。一个操作系统的生态环境是否成熟,应用程序是否能够满足需求。被人寄予厚望的Meego和webOS正是由于生态系统不够成熟而昙花一现,一个被放弃、一个被迫开源。另外一个值得注意的现象是虽然Android手机风生水起,已经能够与iPhone分庭抗礼,但是一味追求高硬件配置的Android平板却不太给力。究其原因,为平板电脑设计的Android 3.x平台本身的不成熟以及没有丰富的高质量应用程序做支撑是最大的瓶颈,Android阵营的厂商只能寄希望于“大一统”的Android 4.0来力挽狂澜。直到2011年底,亚马逊推出的Kindle Fire和BARNES & NOBLE推出的NOOK Color才另辟蹊径,以内容为核心打破了iPad一手遮天下的局面。另外,以三星的GALAXY Note为代表的5.3英寸Android智能手机模糊了手机与平板电脑的界限,也开启了另一扇迎战iPad的大门。

数码影像 性能升级

虽然手机拍照功能的增强吞噬了部分低端卡片相机的市场,但是需要高品质图片的用户,仍然离不开数码相机。2011年,外观轻巧、性能不俗的微单数码相机成为了最热门的产品,而消费级数码相机市场则开始了差异化的比拼。

微单相机 精彩纷呈

几年前诞生的微单相机在2011年迎来了强劲的增长,更多厂商参与到竞争中,更多的消费者开始接受性能强大而体积更小、比传统单反相机更便于携带的微单相机。同时,触摸拍摄功能以及电动变焦视频镜头的出现,使如今的微单数码相机的易用性得到极大的提高。在微单市场精彩纷呈的背后,主流的两种影像传感器系统呈现出不同的发展态势:奥林巴斯和松下联合开发的Micro 4/3系统,主要增强了快速对焦性能;索尼的旗舰级微单相机NEX-7采用APS-C系统,像素已经达到2400万像素,性能甚至超过中低端单反相机。另外值得一提的是,尼康携“1”系统2011年强势进军微单市场,以极速对焦和高速连拍性能(每秒连拍60张)傲视群雄。

与微单相机异曲同工的单电相机2011年仍然只有索尼一个玩家。采用半透镜技术的单电数码相机上市后好评如潮,因此索尼趁热打铁推出SLT-A65和SLA-A77两款产品,相位检测自动对焦下的视频拍摄性能也大幅提高,使其具备了超越中低端单反相机的实力,单电数码相机也由此迈入崭新的发展阶段。

单反相机 期待王者

2011年是单反相机的“小”年,除佳能的EOS 1D X外,没有顶级产品上市,只是对入门级和中端机型的例行升级,使其具有更高的性价比。不过,单反相机在技术方面并不乏一些亮点,尤其是对于机内后期、智能拍摄和视频拍摄功能的提升。其中,尼康在像素数和视频连续拍摄时的自动对焦性能上进行了较大幅度的改进;佳能依然凭借高像素的影像传感器,对数码单反相机进行完整布局;宾得则抓住了时尚达人的个性化需求,更加注重机身外观与性能的平衡。

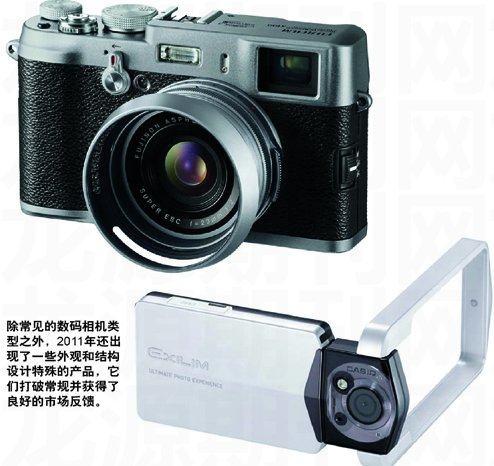

消费相机 差异化生存

微单相机的光芒必将挤压其他类型数码相机的生存空间,使得本就受到智能手机挤压的消费级数码相机更是腹背受敌。为了保持竞争力,2011年各个厂商不约而同地采用了多样化的策略来应对。感光性能更好的背照式CMOS在卡片相机上得到了普及,为消费数码相机整体性能的提升打下了基础,拍照速度这个被人诟病最多的地方也得到了改进。与此同时,相机连拍速度从原来的每秒1.5~3张升级到了4~12张,很多产品都加入了“视像同步拍摄”功能。另外,3D拍照功能、全景拍摄、智能场景识别和1080p视频拍摄都成为2011年厂家发力的焦点。

外设 技术变革

由于产品特性的原因,数字输出设备的技术更新节奏相对缓慢。而与往年相比,2011年的一些新技术和新产品亮点频出。

打印机 更便宜、更灵活

2011年“降价”成为贯穿在打印机市场的关键词,一些过去只有在高端机型上的功能配置已经进入中低端市场。比如年初惠普和佳能推出了集成双面打印单元的千元级别黑白激光打印机,富士施乐的中低端彩色激光一体机也开始支持自动双面扫描。机器便宜卖、耗材高价赚钱是打印机市场长期以来的营销模式,但在2011年,一些打印机厂商开始打破这一“潜规则”。偏向家庭应用的喷墨打印机耗材首先启动降价风暴,如爱普生推出了29元超低价墨盒和多款支持连续供墨系统的L系列打印机。耗材降价的另外一个影响是挤压了兼容耗材生产厂商的生存空间,促使一些墨盒生产厂商开始寻求新的出路,包括直接生产打印机,奔图就是其中的一个代表。

在新技术方面,国内首款应用了Memjet线性喷墨打印技术的联想RJ600N无疑是2011年的亮点。借助70 400个喷嘴,它无需移动喷头即可实现A4画幅的快速打印,12s的首页出纸时间和每分钟60张的连续打印速度令人侧目,它也是最有希望挑战激光打印机的“喷墨”产品。

投影机 短焦精彩

投影机技术在短焦领域创新不断。2011年,零距离反射式投影机在机型上更加丰富,投影机的主力厂商都纷纷推出了新机型。而普通的短焦产品则在努力扩大应用范围,使得2011年短焦投影机不再局限于商用领域,在家用投影机市场上也全面开花,让小居室变成电影院成为可能。在技术上,固态光源技术的继续导入和发展最值得关注。年初CES上发布的DLP Pico技术在第二季度走向产品化,首先商用的丽讯QUMI Q2只有手掌大小,亮度达到了300lm,光源寿命30 000小时,随后推出的类似产品更是将LED固态光源的最高亮度提升至500lm,这使得微型投影开始具备实用价值。2011年11月,明基发布了纯激光光源的主流商务投影机,其在亮度、光源衰减和耐用性方面都有突出表现。

软件 触摸的魅力

同PC产业一样,控制了手机的操作系统就控制了整个智能手机产业的制高点。在当前的手机操作系统市场上,大幅领先的依旧是由Google掌控的Android和由苹果掌控的iOS。2011年,品类丰富的Android设备获得了“野蛮式”增长,市场占有率所向披靡,而苹果则继续优化在产品设计和用户体验上领先的iOS,推出iOS 5,牢牢把握着白领用户的市场。

其实,最终决定用户选择的是操作系统上应用程序的丰富程度。目前iOS和Android应用程序的数量均超过了50万款,下载次数突破100亿次。而微软Windows Phone平台的应用程序数量也已经接近5万款,虽然其丰富性与iOS和Android不可同日而语,但是质量普遍较高。鉴于“最畅销的1000个应用程序常常可以满足90%的用户需求”的市场规律,所以我们预计Windows Phone上市后应用缺乏的问题并不会太突出。

平板电脑和智能手机的触摸交互方式以及生态环境开始影响PC操作系统。2011年中,苹果新推出的Mac OS X Lion系统处处可见iOS系统的影子,甚至加入了Mac版应用商店。而微软对外发布的下一代操作系统Windows 8开发者预览版也整合了在Windows Phone上运用的Metro风格界面,更加适合触摸操作。

传统PC端的软件发展也精彩不断。在浏览器领域,更加通行的HTML 5和CSS 3标准发展迅速,称霸多年的多媒体内容显示软件Flash终因性能欠佳和资源占用大等原因逃离了移动端市场。在安全软件领域,诺顿、卡巴斯基和趋势科技等公司纷纷加强了云查杀功能,而“搅局者”的奇虎360以“向用户免费提供安全服务,向企业收费提供流量”的互联网运营模式逐渐主宰了入门用户市场。在图形图像领域,Adobe推出了专门针对移动设备优化的Adobe CS 5.5软件套装,推动出版商、媒体公司和广告主的转型。

令人兴奋的是,2011年的软件市场虽然没有微软或者Adobe的重头产品问世,但是云服务的落地仍然改变了我们的生活:拥有苹果iCloud、微软Windows Live账户和Google账户后就可以在电脑和手机之间同步内容,将内容放置于云端、随时随地获取的日子已经离我们不远。

未来 只有云知道

2011年的互联网热闹非凡。传统的三个巨头腾讯、百度、阿里巴巴正在互相渗透对方的领域,寻找新的突破方向。新兴的互联网公司当当、人人、奇虎等引领了新一轮的科技公司海外上市潮,不过支付宝的VIE风波为中国概念股蒙上一层阴影,开启了中国概念股的动荡,从一路狂飙到逐渐退烧,经历着大浪淘沙般的洗礼。我们没有专门的章节写互联网,是因为互联网更像是贯穿整个IT产业的脉搏,而所谓的云计算离开了互联网,就没有办法落地。互联网服务已经渗透到我们生活的方方面面,随着网络覆盖的完善和智能移动终端的迅速普及,网络一定会像水和电一样无处不在,带来比个人电脑更另人激动的一番愿景。

“云”的未来是非常吸引人的,各种云服务将为我们的生活带来难以置信的改变。但是“云”不是万能的,2011年末的Carrier IQ隐私追踪事件和CSDN、天涯等社区网站密码泄露事件就是云端不可避免的烦恼之一,当我们把自己的一切内容隐私都交给云端之后,安全就成为了悬在每个人头上的达摩克利斯之剑。

从目前移动互联时代的格局上看,行业的领头羊微软与苹果在IT领域的地位正在戏剧性地扭转,不过天生的云计算专家Google蕴藏着更强的爆发力。一个新的竞争舞台正在铺开,毫无疑问这是最好的时代,没有绝对的王者,只有千帆竞逐。