名人名趣事趣(六)

2012-04-29趣文翁

趣文翁

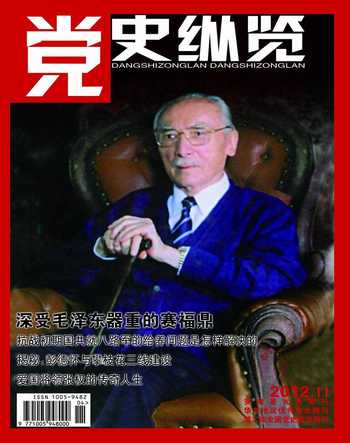

邓 拓

——申明开拓抗日救国的抱负

邓拓(1912—1966年),乳名旭初、右任,原名邓子健、邓云特,笔名马南邨、关白、殷洲、鸥子、晓晶、等。福建福州人。老一辈无产阶级革命家、当代中国杰出的新闻工作者、政论家、历史学家、诗人和杂文家。

邓拓出生时,其祖父为他取乳名“旭初”;基于他排行第六,家里已有了5个孩子,又一个孩子出世,取“又一人”之意,以“又人”的谐音再起“右任”之名。进入小学读书,取学名“邓子健”,用此名一直到大学毕业。

1933年,邓拓开始撰写哲学、历史类论文,及1936年发表《中国救荒史》,都署名“邓云特”,此名用到全国解放以后;给妻子、友人写信、题诗也常署名“云特”。

1937年,邓拓进入抗日根据地,为表达抗日的决心,申明以身许国、开拓抗日救国新征程的抱负,改名“邓拓”。战乱时期,国破家亡。在感念国家、思念家乡的时候,他常用与此相关的名字,如“殷洲”、“温州”、“关白”、“东方白”;在思念亲人的时候,也会根据所思念的对象不同,而使用不同的名字,如在思念妻子时,他曾用名“孝思”、“啸特”,他给妻子写信,也常署名“肖斯”(孝思的谐音);因为父亲名叫“邓鸥予”,在思念父亲时,他便用名“鸥子”等等。

在邓拓一生中,除本名以外,影响最深的要算笔名“马南邨”了。抗日战争时期,他任中共晋察冀分局机关报《晋察冀日报》社社长兼总编辑,长时期住在阜平县城南庄附近的马兰村,这是报社的据点。1943年冬,马兰村的老百姓严守机密,用鲜血和生命保护报社的人员和物资,先后有19位当地村民遭日寇杀害。为纪念这段历史和怀念老根据地的人民群众,他用马兰村的谐音取笔名“马南邨”。从1961年3月起,他在《北京晚报》上署名“马南邨”先后发表《燕山夜话》专栏杂文153篇。

“文化大革命”开始,邓拓首当其冲受到批判,继而被打成所谓“三家村反党集团”。身心受到极大摧残,1966年5月18日含冤去世。1979年2月,得到平反昭雪,恢复名誉。

链接

邓拓和中国第一部《毛泽东选集》

1944年,中共中央晋察冀分局为了系统地宣传和学习毛泽东思想,决定出版《毛泽东选集》。鉴于邓拓所任社长兼总编辑的《晋察冀日报》社,既是报社,又是出版社,还兼新华书店,它出版的大量书刊中,马列著作占有很大份额;再加上在当时邓拓已对毛泽东的思想有研究,并有不同寻常的见解,因此分局把这项光荣而艰巨的任务赋予了他。

邓拓接到任务后,主持了编选和出版工作,并写了《编者的话》。邓拓在“编者的话”中鲜明地指出:“历史证明毛泽东主义,就是中国的马列主义,只有依靠他的思想指导,才能取得中国革命的胜利。与此相反,中国式的法西斯主义,一切反革命思想与假马克思主义,却陷中国于严重危机或使革命遭受严重损失。目前国民党腐败无能,达于极点,这就加重了中国共产党和全国人民挽救民族危亡的责任,因此无论党内党外,都有深刻研究毛泽东思想的必要。”

书稿编选完成后,在邓拓领导下,在当时的艰难条件下,《选集》5月开排,7月出书,9月出齐五卷。全部印刷完毕,送到读者手中,仅用半年时间。 这部《毛泽东选集》,全书共800多页,约50万字。这是全国第一部系统编选毛泽东的著作的选读本,是第一个系统的版本、一个流传最早、流传最广泛的版本。

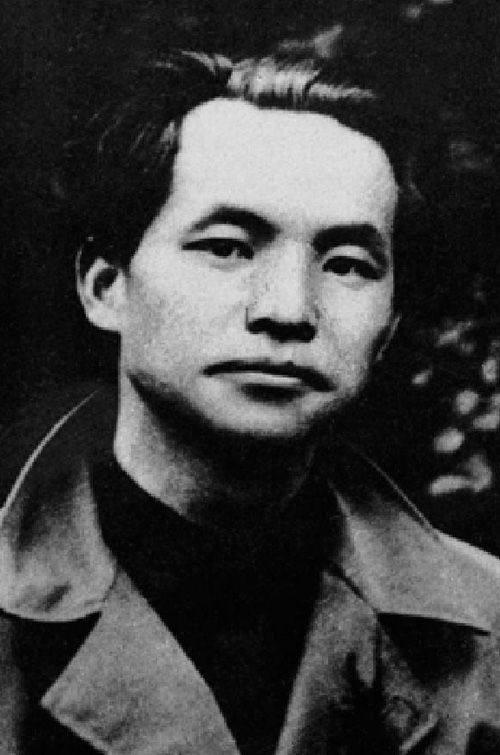

邓中夏

——为便于工人记住而改字为名

邓中夏(1894年—1933年),原名邓隆渤,字仲懈,又名邓康、邓安石、杨富贵、施义,笔名大壑、心美等。湖南宜章人。中国无产阶级革命家、中国共产党早期的卓越领导人、杰出的工人运动领袖、理论家和学者。曾任中共临时中央政治局候补委员,中共江苏省委、广东省委书记等职.

1894年10月5日,邓中夏呱呱落地,家人为他起名“邓隆渤”,并以“隆渤”之名记入族谱。

1917年,他考入北京大学文学系。在俄国十月革命影响和李大钊的引导下,他接受了马克思列宁主义,并积极地投入工人运动。1919年暑假,他邀约罗章龙、易克嶷、杨东莼、马非百等十几位同学,在北京东皇城根达教胡同4号租了一个大院作为公寓,取名“曦园”,和同学们过一种“共产主义式”的学习生活。他并不满足于成为纯粹的学者,以“清操厉冰雪,赤手缚龙蛇”言志,取笔名“大壑”,意即要像深山大沟壑那样,把人类所有的知识都装进去,以便将来为国家民族服务,改造不平等的社会。

1920年11月7日,北京共产党早期组织创刊出版《劳动音》周刊。邓隆渤作为主要编撰人,撰写发刊词《我们为什么出版这个〈劳动音〉呢?》,宣称提倡“劳动主义”,反映国内劳动界真相,为劳动同胞提供“充足的智识和善良的方法”,是该刊出版的主旨。发刊词用笔名“心美”刊发。12月20日,在《晨报》上署名“心美”发表“长辛店旅行一日记”一文,记述前一天与张太雷等4人前往长辛店出席劳动补习学校筹备会议的所见所闻。

1921年,邓隆渤在长辛店从事工运时,为便于工人们记住他的名字,将字“仲懈”改为谐音“中夏”。从此,经常使用这个名字。

1922年10月,上海大学这所国共合作创办、共产党实际领导培养革命人才的新型学校正式成立。1923年4月,邓中夏为负责上海大学的改造和组织上海的工人运动,接受中共中央的指派,化名“邓安石”出任上海大学总务长。取名“安石”,寓意他表示要像北宋政治家、改革家王安石那样,锐意改革,不息进取,

1928年1月,邓中夏调任广东省委书记后,赴香港、广州等地恢复和发展广州起义失败后受到严重摧残和打击的党组织。2月20日,他因省委机关被破坏而遭逮捕。在狱中,他化名“杨富贵”,自称是来港洽谈生意的上海商人,因而没有暴露身份,获营救出狱。

1933年5月15日,邓中夏在上海又一次被捕。这一次,他化名“施义”,自称是给人带信的。同年9月21日于南京雨花台英勇就义。(责任编辑:徐 嘉)

链接

“我不做大官,要做大事”

1919年,五四运动中,数千青年冲向亲日派卖国贼曹汝霖位于赵家楼的官邸,邓中夏带头高喊“外争国权,内惩国贼”,并向赵家楼投出了第一束火把。他的英勇行为,受到全国爱国同胞的关注。

后来,邓中夏回到家乡,有乡亲问他:“你将来要做什么大官呀?”他坚定地回答说:“我不做大官,要做大事。”大家非常不惑,邓中夏解说道:“我要做公仆,我要联合同志,做到人人有饭吃,个个过富裕生活。”

1920年初夏,胡适将邓中夏推荐给上海大老板穆藕初,并想选派他到欧美留学,结果被邓中夏拒绝。父亲邓典谟好不容易弄到一个聘请邓中夏到农商部去任职的“委任状”,也被邓中夏退回。他跟父亲说:“我不做官,我要做人民的公仆,公仆就是大众的长工……开创一个人人有饭吃、人人有衣穿的新天地。”面对同学们惊愕的眼神,邓中夏深情地说:“不要忘记我们‘救国救民的誓言!”