贺炳炎:毛主席特批不用敬军礼的“独臂悍将”

2012-04-29宋佳

宋佳

他从一个提浆糊桶的无名小卒成长为指挥千军万马的赫赫上将。他有着勇猛虎将的凛凛威风,又有着普通农民的朴实本色;他有着英雄的传奇色彩,又有着坎坷的峥嵘往事。他就是开国上将贺炳炎,一位被毛主席亲自批准不用敬军礼的断臂将军。他47年的光辉生涯,正如谭政大将书献的挽联:“身经百战常忘我,一片丹心为人民!”

如今,我们只能从将军后代的记忆中寻觅这些斑驳的影像。将军一生,诸多传奇,由他的儿子贺陵生娓娓道来,更多几分亲切。本期《名门之后》有幸采访了贺炳炎将军之子、武警特警学院副院长贺陵生,听他讲述父亲戎马倥偬的一生,以及自己奋斗一生的爱国事业。

贺陵生说:“父亲是几位独臂将军中唯一失去右臂的将军,毛主席亲自批准他不用敬军礼。他去世那年我才7岁,可是他给我们留下了巨大的精神财富……”

烧火棍他也能当机枪使

1913年2月,父亲出生于湖北宜都县江家湾一个农家,他9岁丧母,11岁就给人家放牛,先后学过篾匠、杀猪、打铁等多种手艺。他喜欢习武,特别是对祖辈传下来的那把锈迹斑斑的大刀爱不释手,常常是白天干活,晚上练刀。每遇贫家小孩受欺,他总要挥拳相助,打抱不平,并常常对玩伴说:“将来,一定让那些地主恶霸倒过来走路,看他们还敢不敢欺负咱们!”

1929年春,贺龙率领红军转战宜都、松滋一带,16岁的父亲参加了红军。他作战勇敢,机智善战,当年就加入了中国共产党。

1932年6月,父亲在洪湖湘鄂西军校学习时,奉命与军校学员一起阻击进攻苏区的敌军。学员们人多枪少,父亲毅然把枪让给战友,手握菜刀冲入敌阵,左砍右杀,用夺来的枪支与战友们一起将敌军击退。这次菜刀杀敌后,父亲得了个绰号叫“贺小龙”。

1934年10月,在湖南永顺县的一场战斗中,敌军1个团突然偷袭红军指挥部,贺龙、任弼时等首长的安全受到严重威胁。危急关头,父亲挺身而出,迅速将警卫员、司号员、运输员、炊事员等组织起来,派出两支小分队向敌军两翼迂回,自己率领一支队伍从正面冲出。一时三面冲锋号起,喊杀声震天动地……这场战斗,父亲率领几乎手无寸铁的战友们打退了敌人,自己身负重伤。“贺龙伯伯称赞我父亲,说烧火棍到他手上,也能当机关枪使!”

孤胆英雄俘获俘虏47人

在部队,父亲苦练杀敌本领,他常挂在嘴边的话就是:“红军枪弹不足,大刀是最便当、最令敌胆寒的兵器,三国时期的关云长能过五关斩六将,就是靠那把青龙偃月刀!”父亲一没仗打就手痒,便用木质大刀与战友“对练”,常常把战友“练”得鼻青脸肿,气得贺老总拿起烟斗“打”在这个自己的爱将脑袋上:“你这个家伙,刀法是越来越好,仗是越来越能打,但是脑壳是越来越经打,而且也是越来越调皮咯!”一次,红军在潜江渊博子口同敌军作战,已是警卫班长的父亲被贺龙派去红六师传令,红六师接到命令后从侧翼向敌人发起猛攻,敌人大败。但战斗结束后,贺龙却找不到父亲,过了许久,父亲才归队,但让贺龙吃惊的是:父亲身后还跟着几十个战俘!原来,父亲在传达完命令归队的途中,刚好和几十个回撤的敌军遇到。他孤身一个,手中也只有一把大刀和几个手榴弹,情急之下,左手提刀,右手高举手榴弹大呼:“缴枪不杀!红军优待俘虏!”那几十个敌人给吓了一跳。但是,一看父亲只是个半大的孩子,而且只是一个人,领头的军官顿时不老实了,怪叫道:“弟兄们,上!”话音还没落,父亲就窜到他跟前,手起刀落,直接送那个军官回了老家,其他敌人一看:“我的妈呀,这是个练家子!”结果,乖乖地缴了械,当了俘虏,父亲过去一数,竟有47个人。当时,这件事轰动了整个部队。

不久,父亲被任命为红三军手枪大队区队长,后担任骑兵大队长。一次,骑兵大队偷袭空城缴获了一匹战马,但返回途中父亲清点人数,发现少了司务长。这时,敌人的大批人马已经进城,如果率队返回,整个骑兵大队都有危险。父亲为了保全大局,立即毫不犹豫地单刀骑马飞驰入城。当正因找不到部队的司务长心急火燎时,父亲就一把将他揪上了马。面对敌人的包围阻截,他毫无惧色,挥舞大刀奋力冲杀,连斩数十敌军后撕开一条口子,杀出重围。此后,父亲被誉为“红军赵子龙”,名震一时。

1932年,十余万国民党军向我湘鄂西苏区压来,形势万分紧急。一次,在敌人偷袭湘鄂西中央分局机关的时候,贺龙命令军校学员投入战斗。当时在校受训的父亲,抄起一把大刀杀入敌群,一连砍翻好几个敌人,此举一下轰动军校。1935年春,后坪战斗中,红军攻击部队被敌人炮火压制,突击队几次都攻不上去。这时,贺龙命令父亲上,父亲二话没说,挥舞大刀,连中两弹仍不下火线,最终突击成功,事后被誉为“孤胆英雄”。

“大肃反”中,父亲也成了肃反对象,被关押了起来。在一次战斗中,因前方战况不利,指挥部只好又把父亲放了出来。他眼见局势危急,也顾不了那么多了,直接抄着大刀就冲上战场,多处受伤仍坚持战斗,直至局势转危为安。事后,贺龙怒斥肃反大员:“如果真是反革命,贺炳炎会这样不要命地打仗吗?会这样提着脑袋冲锋陷阵吗?有这样不怕死的反革命吗?”说得那肃反大员哑口无言。

锯掉右臂时没打麻药

1935年12月,年仅22岁的父亲已出任红5师师长,率部随红二、六军团长征。12月21日,红二、六军团到达湖南洞口瓦屋塘时与国民党军队遭遇,父亲率部向敌人侧翼猛攻,把敌人正面的火力吸引了过来。战斗中,作为师长的他身先士卒,端着一挺机枪冲锋到了第一线。就在敌人溃退时,突然一梭子弹击中了他的右臂,顿时血流如注,父亲一下子昏倒在地。这已经是他第六次负伤,也是最重的一次。

此时,贺龙正在向西疾进,听说父亲受了重伤,急忙调转马头返回。等他到了临时救护所,看到昏迷的父亲右臂已经被打烂,骨头全碎了。卫生部长贺彪告诉贺龙,只有尽快截肢才能保住性命。不巧的是,此时仅有的一点医疗器械已经转移了,一时半会儿也运不回来。而前面正在打仗,部队也正在转移,没有等待的时间了。为了挽救这员猛将的性命,贺龙决定推迟部队转移时间,命令立即手术抢救父亲。没有医疗器械,贺彪只好找来了老乡家木工用的锯子,经过消毒后用于手术。就在准备手术时,又发现找不到麻醉药了。有医务人员提议吃吗啡止痛。贺龙知道吗啡吃多了会损伤大脑,而且还可能上瘾。因此他自言自语地说:“我还要贺炳炎给我打仗呢,难道就没有别的办法了吗?”此时,半昏迷的父亲说话了:“我不要吗啡,直接锯吧,关云长都能刮骨疗毒,何况我是共产党员呢!”无奈,贺彪只得将一块毛巾塞进他嘴里开始手术。父亲紧闭双眼,紧咬毛巾,豆大的汗珠一滴一滴地往下掉。2小时16分钟的手术,他始终一声不吭。手术结束时,嘴里的毛巾被他咬得稀烂。

手术完毕,父亲睁开双眼看到贺龙的第一句话便问:“总指挥,我以后还能打仗吗?”贺龙紧紧握住父亲的左手,眼含热泪说:“怎么不能?你不是还有左手吗?只要有我贺龙在,就有你贺炳炎的仗打!”果然,手术第7天,父亲就又回到了前线,指挥部队驰骋疆场了。

两位独臂将军联手杀敌

抗日战争爆发后,父亲任八路军120师358旅716团团长。首战雁门关,他带头冲杀,以独手持枪与敌肉搏,捅死一日本兵。

1938年12月,父亲随军挺进冀中,任120师第三支队支队长,同样独臂的余秋里任支队政委。两位独臂将军联手抗日,书写了一段佳话。他们率第三支队首战板家窝告捷,再战封上村获胜,部队迅速由300余人发展到2500余人,前后共歼日军600余人。

贺龙师长高兴地赞道,父亲和余秋里两个人都只有一只胳膊。刚来冀中时没几个人,可他们东一搞,西一搞,就搞出个队伍来了。“这个队伍很硬嘛,敌人听见'一把手'的队伍来了,离老远就吓得溜掉了!”

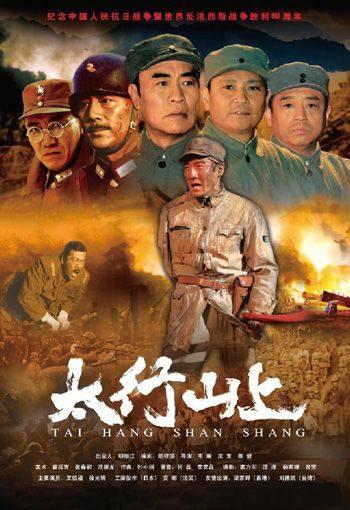

贺陵生说,纪念抗战胜利60周年的影片《太行山上》感人至深,其中独臂团长的原型就是父亲贺炳炎。当时,香港影帝、著名演员梁家辉主动要求饰演这一角色,而且分文不取。

“梁家辉告诉我们,演这样的军人,他自豪。”

毛主席批准他不用敬军礼

“几位独臂将军中,只有爸爸是没有右臂。毛主席亲自批准他不用敬军礼。”贺陵生说,即使在全世界,不用敬军礼的将军恐怕也绝无仅有。

原来,抗日战争时期,贺炳炎赴延安军事学院学习,后进入中央党校,并当选为“七大”代表。在“七大”期间,贺炳炎用左手给毛泽东敬军礼,毛泽东急忙用右手握住他的左手,亲切地说:“贺炳炎同志,你是独臂将军嘛!今后你就免掉这份礼吧。”

1955年,42岁的父亲被授予上将军衔。在这次授衔中,父亲的岳父、总后卫生部副部长姜齐贤同时被授予少将军衔。

独臂将军,屈指可数;一家之中,两位将军,更是罕见。

“全身是伤,看他洗澡都不忍”

“战争年代,父亲11次负伤,不仅失去右臂,留下16处伤疤,而且积劳成疾,数病缠身。”贺陵生说。

父亲是员战将,南征北战十一次十六处负伤。“我们小时候都不忍心看他洗澡,在他身上从头到脚没一个好地方。”

在贺陵生的记忆中,成都的家里当时盖的是瓦房,因年久失修总漏雨,一到雨天,警卫员就拿盆子来接雨水。贺陵生说,“成都军区为了照顾父亲的病体,拨专款为他新建住房,他却把钱修了军官宿舍,自己仍旧住在简陋的旧房子里。组织上只得退一步,趁父亲外出开会,偷偷地给家里装了暖气片,结果他回来跟妈妈大发一顿脾气,又把暖气片送给了医院。后来,旧房子实在住不下去了,一家人就搬到了军区招待所直到父亲1960年7月1日去世。”

贺炳炎将军去世时贺陵生11岁,他说,在父亲生命的最后一分钟,还在病床上向军区后勤部部长交代要解决部队的营房漏雨问题。

对部下极好 都是家里的座上宾

“父亲虽是上将,但仍利用休息时间种菜养猪。他对战士们特别好,军区大院里的花工、澡堂师傅、水电工、厨师等,都是他家里的座上宾。

父亲又是个特别俭朴的人,一件旧棉衣补了又补,直到他逝世前的那个冬天还在穿。”贺陵生说。

在贺陵生的记忆中,时任成都军区司令员的贺炳炎爱穿便装出去溜达,和理发店、小卖部的人聊天。有一次毛主席到成都,贺将军随意乘坐了一辆旧吉普车去见毛主席,在门口被拦了下来。看到贺炳炎从车上下来,警卫不敢相信:“军区司令员只坐吉普车?”

虽然家里有勤务员和保姆,但贺陵生从小学开始就被送去住读。“我很小就学会洗袜子,洗小衣服,自己安排学习和生活。”每个周末,父亲都会在家等我们吃晚饭,却很少派车去接。“有一次天特别冷,妈妈怕父亲等得太久,就偷偷派车把我们接回来,只敢让车停到军区门口,让我们再跑回家。记忆中我放学就坐过一次爸爸的车。”

“后来,父亲还在院里开了一块菜地,教孩子们种菜。弟弟京生力气太小,锄头举不起来,一下子挖在姐姐的屁股上,爸爸又是心疼又是好笑。”吃不完的菜,贺将军喂了一头猪,杀猪后只留下猪头和猪肝,别的肉都送到了警卫排和招待所。

令贺陵生记忆最深刻的是,那时父亲常去北京开会,从来没有带孩子去过。“他常说,你们想去北京,长大了靠自己的本事去。”

1960年7月1日,贺炳炎将军因病去世,年仅47岁。7月5日,成都军区举行公祭,数万军民冒雨为将军送行。余秋里中将扶柩痛哭。贺龙元帅亲笔书写挽联:“卓越功勋传千秋,革命精神永长存!”

贺陵生为下一代建设做出自己的贡献

贺陵生是贺炳炎将军生前于1951年唯一一次回到宜都故里时带在身边的孩子,当时还只有2岁多。如今,贺陵生在工作之余,更热衷于将老一辈的革命传统发扬光大。他曾于2009年11月以及2011年8月,先后回到宜都及刘家场镇,缅怀父辈们的不朽功勋,深切关注将军家乡的发展与变化,为家乡的下一代建设做出自己的贡献。

早在1993年9月,宜都市人民政府为了纪念贺炳炎上将,就将江家湾村的江家湾小学命名为“炳炎小学”。全国政协副主席肖克上将为炳炎小学题写了校名,贺炳炎夫人姜平为炳炎小学题词赠画。

2009年,贺陵生出席了家乡的贺炳炎小学的奠基和捐助仪式。他说,“自己身上流的血都是家乡父老乡亲的血。对于工作我们做得还不够,贺炳炎红军小学的教学设施还不行,操场没有硬化,学生宿舍、教工宿舍条件较差,还有许多工作要做。”贺陵生愧疚之情溢于言表。随后,贺陵生还参观了教室、图书室、学生寝室、食堂,并提出了下一步的助建设想。

2011年8月20日,贺陵生一行沿着父亲贺炳炎将军的革命足迹,先后参观了红二军团指挥部旧址、贺炳炎中学和贺炳炎将军打铁入伍旧址。贺陵生仔细察看这处革命遗址,认真聆听当地居民讲解,不时询问一些细节。他来到档案馆内的贺炳炎临时展厅,看着悬挂在墙上由贺炳炎将军亲手书写的字画,一件件将军生前用过的物品、一枚枚耀眼的军功章及毛泽东、周恩来等国家领导人为将军签署的命令等遗物映入眼帘,让将军的后人们思绪万千,贺陵生驻足展台前,久久不愿离去。

这些具有历史价值的革命遗物,将贺陵生带入了激情燃烧的革命岁月,也勾起了他对父亲的怀念。