诗性的视觉

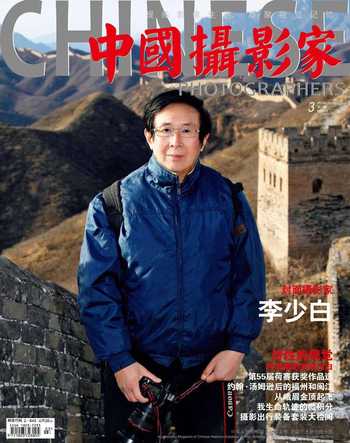

2012-04-29李少白蔡焕松唐东平

李少白 蔡焕松 唐东平

蔡焕松:现在摄影界许多人很喜欢把摄影家定位在某一个位置上,好像你是风景摄影家,你是纪实摄影家,你是什么什么家,所以很多人就依据少白老师拍风光拍得比较多,把你定位在风光摄影家,我又觉得好像不大对,你拍的很多东西又不是风光。你对自己的定位是什么?

李少白:我拍得比较多的是长城和故宫,基本上应该算是风光的大范围之内。但如果要说得更准确些,还是在摄影家前面不加风光二字更好些,而且我的摄影起步和风光一点儿关系都没有。

蔡焕松:我看过你早期拍的美女作品,你是从拍美女开始你的摄影历程对吗?

李少白:我是拍美女开始的,文革大串联的时候拿着家里的相机在大街上拍美女。1970年“文化大革命”期间我失去自由,1979年平反,那时候都快四十了,做其他工作起步晚了,我不甘一般,老想拔尖,觉得摄影和艺术沾点儿边,跟年龄没什么关系,只要你有天赋,起步晚也没关系,所以我干脆搞摄影,而且方向是美女摄影。到了80年代末的时候,我在这个行当中就比较有名了,那个时候的一些有名的美女都知道我,许多挂历也都是我拍的,我挺得意。

蔡焕松:后来因何事、何因改拍别的题材了?

李少白:是因为有人打击我了,说我离开了女人的大腿就不知道怎么按快门。我一听就怒发冲冠,心想,那么轻蔑我,不就是因为这个题材吗,好像这个题材多么低俗。为了让他们闭嘴,得找一个所谓有内涵的东西来拍一拍。我想了一下,在我拍美女的选景过程中,感触比较深的是故宫,故宫不仅宏伟壮丽,而且还有很深厚的文化内涵,故宫离我当时住的地方也比较近,门票也不贵,就开始拍故宫了,那是1992年。就这样拍了半年故宫。1992年11月3日,因为一个偶然的机会,我当时就职的中国桥杂志社与华北油田合作,在北京民族文化宫把我拍的故宫拿出去展览了。评价挺好,出了不大不小的名,也出了一口气,但是这口气出得不彻底。为什么呢?因为我发现北京比较有名的摄影家,都是因拍长城而出的名,所以我觉得最后的决战还是在长城上。其实我对长城并没有兴趣,但是为了让某些人彻底闭嘴,在1992年底,我开始拍长城了。我虽然是带有功利目的去拍长城和故宫,但最后还真的爱上长城和故宫了。如果现在谁要问我,中国最大的美女是谁?第一是长城,第二是故宫。我认为,在中国,这是两个无与伦比的美女。

唐东平:说你是风光摄影师,也无可厚非,但问题是你的风光跟别人的风光不一样,在你的风光作品里人的感受是占主要因素的。我曾看过你一张拍长城的图片,拍的不是长城,拍的是山桃花,落了满地的山桃花,一个高角度的拍摄,表现的是落英缤纷的地面。我觉得这个角度好,就是说,你很轻松,俯拾皆可为美,你往上看,往下看,表现得很自如,很多人虽然也有这样那样的尝试,但眼里头总还是有一个先入之见,有了长城我就去拍长城,功利性特别强。

李少白:我功利性也很强。

唐东平:你刚才说你是抱着功利目的去拍长城,但你对于美的那一种理解还是与众不同的,有一点儿像日本东山魁夷的绘画,满地落英缤纷那种,那个感觉很女人味,很优雅。那时候我对你的东西还不是特别了解,后来你又出了《看不见的故宫》和《看不见的长城》,我才对你有一个比较深的印象。你刚才说你走向摄影的历程,要比那些奔着摄影目的想要成家的人,所谓对艺术感兴趣的人走上摄影道路要更朴实,更纯粹,更真实。为什么呢?因为你当时是被感动的,你被摄影感动的是什么?是摄影本来的或原初的意义,这个了不得,就是一种原始的动力,你的原始动力来自于什么?来自于摄影的最本质、最原始和最纯粹的那种功能,而那种功能则带来了意义,就是要记录那种生命的意义,记录存在的意义,记录我们走过的足迹。我觉得你后来走上人文摄影道路,不是偶然性的,应该说故宫和长城都是咱们人文摄影里面的一些典型范本。

“摄影可以是关注社会、批判社会、改造社会的一种手段,也可以是纯粹的爱好,甚至是造梦的工具。”

蔡焕松:从摄影传进中国以后,我们的摄影前辈,包括郎静山,再到后来的陈复礼,许多人都在探寻着怎么把中国传统文化糅在摄影作品中。改革开放以来西方许多摄影理念传入我国,很多人唯西方理念马首是瞻。我看少白老师的作品很少受时髦理念所影响,骨子里还是中国文化的,依据你自己的创作实践,对当下摄影界的状况,你持什么看法?

李少白:上海有一个非摄影类刊物采访过我,让我评价中国的摄影界,我说中国的摄影界有两种人让我比较反感,一种人叫“土八路”,另一种人叫“假洋鬼子”。“土八路”大家都知道,是那种比较保守的,比较封闭的,动不动就强调什么旋律,什么宣传功能的。而“假洋鬼子”,不是说本雅明就是说桑塔格什么之类的。哲学上说极端相合,“假洋鬼子”好像是极右,实际上是极左,老在教导别人,应该这样做,应该那么做。动不动就站在一个道德的高度上来批判别人,比如说批判风光。最近我看到一篇文章,说要把风光摄影从摄影圈驱逐出去,驱逐出去最主要的理由就是它没有社会责任感,不关注现实。我对这个社会责任感的提法就极其反感。任何一个人,只要是一个真正的人,社会责任感是自然而然就会有的,不违法,不伤害别人,也是一种社会责任感,我觉得,作为一个人,热爱生活,热爱生命,这是很重要的。人家热爱生活,热爱生命,喜欢大自然,喜欢摄影,喜欢风光摄影有什么不对,值得你义愤填膺,没完没了的批判?不同的兴趣,不同的价值观,你何必去干涉人家呢?社会责任可以体现在很多方面,不一定非体现在摄影上。摄影可以是关注社会、批判社会、改造社会的一种手段,也可以是纯粹的爱好,甚至是造梦的工具。

我认为20世纪是各种主义登台较量最激烈的世纪,较量的结果是发现还要讲自由、讲民主、讲和谐、讲共处。我觉得摄影界也一样,让它自由发展呗,你愿意纪实你就纪实。拍四五运动,自有它的历史价值,但是有的人拍风光、仙鹤或者什么,他也有他的价值。

蔡焕松:你刚才讲到社会责任感的问题,我认为这是摄影界应该思考的问题。咱们回到你说的原题上,就是你说最恨的两种,“土八路”跟“假洋鬼子”这两种现象,那你认为什么才是正确的?

李少白:我认为还是少一些教师爷为好,少一些自以为是的圣旨为好,少一些故作惊人的暴力语言为好,少一些新概念、新定义为好。拿风光摄影来说,风光摄影已经约定俗成了,就是以大自然为对象、以审美为标准的这么一种摄影。有些以大自然为对象,但不以审美为标准,就不叫风光摄影。复制科研标本的,比如说地质勘探,那不叫风光摄影,或者记录一个社会问题的,比如拍摄垃圾场,那个也不叫风光摄影。风光摄影又分两类,一类是记录性的,就是被讥为美丽的垃圾的那一种照片,比如“黄山云海”,“坝上秋色”等,这个无可厚非。但风光摄影和其他摄影一样,也会诞生一批艺术家,不止风光摄影可以诞生,纪实摄影也能诞生,我觉得纪实摄影里面的布列松、杜瓦诺、王福春等就已经上升到艺术层面了,他们不光是记录历史、记录社会、记录生活,也在发现美、表现美。风光摄影也一样,风光摄影里有一部分人,很少的一部分人,把大自然作为抒发自己情感的对象,他不是复制大自然的美,而是去发现大自然隐藏的美,并使它主观化。我觉得这是属于艺术层面的。我个人认为风光摄影不管是艺术类型的,还是那种复制类型的,都是人类精神领域非常重要的一块,因为不论是复制大自然的美,还是从大自然中去发现美,都能让人类获得并享受大自然的美。我觉得人类之所以愿意活着,大自然之美肯定是非常重要的诱因。美的东西当然也存在于社会中,但更多的是存在大自然里面,所以我觉得,将来随着社会的进步,风光摄影会吸引越来越多的人……它就会跟户外散步,出来做健身操差不多。

唐东平:以前厦门大学有一个关于读书的论坛,陈丹青谈了一点读书的体会,说读书对于他来说至少可以让自己达到自以为非的程度,当然他的意思是说不要过分地迷信书本,书本可以带来知识,读书多了有好处,但读书其实是中性的,很多没有读过许多书的人,照样具有惊人的智慧。陈老师的这个“自以为非”,可以用到李老师身上了,你也是看了很多事情,想了很多事情,其实你不是在做“自以为是”,你是在进行反思,进行否认,在做“自以为非”的理解。刚才你所反对咱们摄影界里面的“土八路”与“假洋鬼子”,概括得很绝。

李少白:摄影界各种人都有,我接触的比较少,但是我觉得摄影界跟任何界都一样,有人的地方就有左中右,这个是不足为怪的。

蔡焕松:现在世界的文化发展潮流是多元嘛。面对这种情况你是各取所需、各自发展的包容心态,还是用别的方法对待……

李少白:我不取包容的心态。

蔡焕松:一定要反击吗?

李少白:伏尔泰说,愿意以生命的代价来捍卫你说话的权利。我也持同样的观点,哪怕你骂我,但是并不能说,你说的话我就爱听,你说的话我就同意,同样我也有权利来反击你,所以说这是另外一个问题,存在是合理的,是社会发展到这一步,就可能有这个出来,有那个出来。

蔡焕松:生态多样化。

李少白:但是同样,我的存在也是合理的,而且我们之间肯定有对错,现在有人老说没有对与错,不对,有对错,对错肯定是有的,不然这个社会怎么前进。比如说一个车子前进它一定是有一个前进的动力,也有一个阻力,光有动力,没有阻力,车也前进不了。

“我觉得这个摄影啊,根本就要驱逐‘思想。”

蔡焕松:你是不是也想对那些权威人士进行反击的同时,争取站立在一个制高点上啊?

李少白:这不是站什么制高点,但要有一个立场,有一个落脚点,每个人都要一个落脚点。我为什么对他们比较讨厌呢?因为他们动不动就强调“思想”、强调“观念”,批判风光其中有一条就是说风光没有思想。现在观念摄影大行其道,用“思想”来指导摄影,或者说用摄影来表达“观念”,我就反对这个。

唐东平:这个跟我的观点很相似,我一直主张,形象是大于思想的,思想要大于技巧。

李少白:我比你彻底,我觉得这个摄影啊,根本就要驱逐“思想”。我觉得音乐、美术、摄影,只要是在艺术层面上,主要是感觉,而不是“思想”,因为“思想”是有逻辑性的东西。艺术最大的功能是利用外在美将人的内在美触醒,外面有多美里面就有多美,但里面的美,相当部分是藏着的,包括你自己都不知道。那么怎么开发出来呢?其中有一个非常重要的手段就是通过艺术来触动你,听音乐就能哭,为什么?被触动了、被感动了呗。什么思想能让人哭?没有。所以我个人觉得“思想”在艺术上不值钱,是人就会思想。何况摄影界有哪一个够得上哲学家的水平呢?再说中国在20世纪就没有出什么哲学家,也没有什么值钱的思想,你那个思想、观念本身就没有什么,还用了一个缺乏逻辑能力的摄影手段来表现。我说摄影如果在艺术层面上主要是靠感觉,并不是说摄影人没有思想,有思想的人恰恰不会费了半天劲,去用光影,去用色彩来表现他的思想。

“是兔子说兔子的话,别认为狼好。”

李少白:我跟一位著名风光摄影家有一次对话,人家问我们俩,现在中国喜欢风光的人特别多,中国风光又碰到瓶颈,遭到清算,你们俩对这些风光爱好者有什么建言。那位摄影家说第一要有创新,第二要有个性。他说的这个是颠扑不破的真理,放之四海而皆准,可是我认为他说这些不太对,为什么呢?首先我觉得中国的风光摄影现在的状况很好,应该让它自然发展。没有必要强调什么创新,什么个性,现在伪个性太多,一拍照,一画画就想着创新,想着个性,为创新而创新,为个性而个性。我不反对创新,艺术当然要创新,艺术家的成熟标准就是有个性,但是不易强调,应该强调真实,只要真实,自然而然就会有个性,所以这个真实是非常重要的。比方说你喜欢小桥流水,你就好好地去表现小桥流水,你就别想高原,别人家说高原容易出片子,你就往那儿跑;你喜欢高原不喜欢周庄,你就别去周庄,哪怕周庄多走俏也别去。就是说你是兔子说兔子的话,别认为狼好,受欢迎,你就学狼叫,你成不了狼,狼就是狼,羊就是羊,羊里也有优秀的。

“诗意,是美好的情景与美好的心灵相互呼应,生出的一段美好。”

蔡焕松:你说过一句很典型的话,就是在风花雪月中寻找诗意。

李少白:对啊。

蔡焕松:你是怎么理解这个问题的?

李少白:风花雪月从字面看是指大自然的现象,实际上是指美好的、浪漫的、诗意的生活。诗意,是美好的情景与美好的心灵相互呼应,生出的一段美好。

蔡焕松:我很赞成你找诗意这么一个观点,事实上摄影用诗的语言来表现是很对的,但是从摄影本体来讲,诗意是创作主体摄影家的一种主观审美体验,而影像是摄影家依赖大自然这个客体的观看结果,如何把主体这个诗意在拍摄客体的过程中融进去,你是怎么在观看的过程中体现出来的?

李少白:这个说来,还是陆游那句话,功夫在诗外,不是说你临拍的时候,想怎么让它有诗意,你如果不是一个有诗意的人,教你一百种方法你也没诗意,你是一个有诗意的人,你不拍照也会有诗意。

蔡焕松:你不是艺术家的料你就当不了艺术家?

李少白:诗意更多的是要在平素来培养,怎么培养,那当然还是一个功夫在诗外的问题。我从前就喜欢文学,自认为有文学天赋,因此很发奋,小时候就读了很多的诗,而且能背下很多诗,后来我摄影能比较快的上手,跟我背过很多诗是有关系的,它潜移默化的影响了我,所以我就能比有些人更敏感,更容易感动。功夫在诗外,就是说那些平平仄仄什么,当然你要掌握,掌握了以后不见得能成诗人,更多的是在平时修养,修养就包括两个方面,一个方面就是书本的。陈丹青的话我不完全同意,陈丹青也是好做惊人之语的人,最重要的还是来源于书本,因为书本是一个浓缩的知识,读书要比通过社会实践获得的更大。读书,古今中外各种思想很快就能接触到,要靠实践,到哪儿去接触这么多人,我这一辈子也碰不上萨特啊,是不是,但是光有书本知识也不行。我觉得书本知识是第一位的,要不干吗说破万卷书,行万里路呢,破万卷书是第一位的。

蔡焕松:那也是说你先在脑袋里面积淀了很多诗,然后用诗的视角去观看这个客观世界。

李少白:没有这么刻意,自然而然的。我个人啊,是比较倾向于诗意摄影的,但是有人他没有诗意,能不能摄影?他也能摄影,诗意只是摄影中的一种追求。很多人没有诗意,但是有社会责任感,拍的东西也是很感人、很有价值的。同是纪实摄影家,法国杜瓦诺的照片就非常有诗意,但是有的纪实摄影就不是,像美国的克莱因,他又是一种。我对自己的定位是拿着相机的诗人,这只是百花齐放中的一种,别人没有必要贬低这个诗意摄影,我也没有必要去抬高。所以我觉得还是像你说的百花齐放,多元的存在,多元的存在是很重要的。

蔡焕松:你曾撰文提出了影像应该“画里有话”,这个观点和你反对在作品中表达某种“思想”的理念二者有矛盾吗?

李少白:不是我强调画里有话,画里肯定有话。关于这点,我在“画里有话”的自序中是这样写的:“每次看到令我欣赏的摄影佳作,除了看,还常常想知道有关这幅作品的更多的东西:作者是怎样的人?他为什么要拍?为什么偏偏要这样拍,而不是那样拍?他通过作品想要告诉我们些什么?这一切的一切知道得越多越好,因为我相信一幅好的作品的背后一定裹藏着创作的秘密,甚至是通向真善美的密码。”我不希望照片拍出来要表达某种思想,或者要通过这张照片传递给别人什么思想,我是反对这个,因为我觉得这是吃力不讨好的事情,几乎不可能的事情。但是只要是一张照片,看着它必然有反应,但是这个反应是什么,那就因人而异了。

蔡焕松:反应不同。

李少白:反应不一样,作为一个摄影家,他尽可能地让自己的读者,反应更强烈一点儿,更多元化一点,那么就要研究那些技巧问题、表达方式问题等等。

“我认为摄影家所谓的创作、创新,主要在发现,发现什么呢?发现上帝的秘密。”

蔡焕松:你刚才说不主张强调创新和个性,又坦率道出你老想战胜别人的想法。想拍得比别人更好,你的那个“更好”体现在什么地方呢?你认为是在语言或者手法方面吗?

李少白:我认为摄影跟其他艺术一样,只要是一沾艺术边,就跑不了创新,必须有创新,不创新不叫艺术,但是摄影的工具是照相机,照相机最大的本事是复制,怎么复制还能创新呢,这是很矛盾的事儿。我悟出来了,摄影家跟画家有很大的不同,画家可以单打独斗,即使你把他关起来,笔也没收了,纸也没收了,画家还有办法拿手指头,没手他用脚,没脚他用鼻子,他总能把这个图案画出来,拿沙子、墙什么蹭出来。摄影家的照相机被没收,你就没戏了,因为你用手指头那不叫摄影,摄影必须用照相机这个工具,还有一个摄影必须有现场。现场是什么?就是上帝。上帝必须存在,上帝不存在也不行,所以摄影家是三者的结合,人、工具、上帝。那么人和工具的关系是什么呢?没这个工具,人无能为力,不能留住那个影像,人又要控制这个工具,征服这个工具,让这个工具听话,既然上帝就是客观存在,就是现场,就要敬畏他,你没他不行,但是你又要去揣度他,因为上帝造了人,让人能活下去,其中有一点儿就是让人觉得世界是很美好的,因此你能看到自然和社会中很多美好的东西,但是上帝同样不那么慷慨,好多好东西还藏着,让那些不是目空一切的人、不愚蠢的人、勤奋的人去发现,西方圣诞节的时候父母都要给自己的孩子礼物,一般都藏在袜子里,鞋子里,枕头底下什么,反正让小孩第二天早上起来找,比直接给他不一样。同样一个道理啊,我认为摄影家所谓的创作、创新,主要在发现,发现什么呢?发现上帝的秘密。

唐东平:咱们中国传统文化里头有“三不朽”:太上立德,其次立功,再次立言。那么摄影家拍照片,也是一种语言的运用,过去的人是著书立说,我们现在呢是用影像来作表达,也是一种立言,也是一种不朽。但是儒家也好,道家也好,包括佛教也好,都谈过语言和意义的问题。佛教的《楞伽经》说意义是不生不灭的,无古无今的,而语言则是有生有灭的,不同的时代有不同的语言,不同的国家有不同的语言,不同的人会说不同的话,但是意义是不灭的,它不因为你的存在而存在,也不因为你的消失而消失,意义将一直存在。所以,你用你的一套摄影语言,如何去表达另一种我们看不到的永恒意义,在这方面有什么样的心得体会可以跟我们影友分享呢?

李少白:请看《中国摄影家》杂志,我的专栏正在刊登,已经第三期了,就讲这个问题。首先讲就是决定性的看。因为能不能当摄影家,首要的天赋就在于眼睛好使不好使,你的眼睛不好使,你构图能力再强,你用的光再巧妙,没用。为什么呢?如果你眼睛和常人眼睛是一样的,总是把看见的东西拍下来,那谁都做得到。现在什么曝光准确,什么聚焦,什么东西都已经自动化了,现在重要的是你看见什么了,看见上帝的秘密。包括人间社会都一样,上帝是藏着很多秘密的,你得有一双敏锐的眼睛寻找,看见了下一步就好办了,所以你刚才说的那个,我觉得作为一个摄影家来说,不管是面对大自然还是面对社会,他都要揭示那些一般人忽视掉的,或者根本就没能力看到的,但是一旦揭示出来以后,就会感动他人。是不是真正的摄影家,拿这个标准去衡量,现在有好多摄影家不是摄影家。

蔡焕松:所以你提倡一种表达自我的影像?

李少白:不是表达自我,我就不爱用这个词。还是要强调发现,发现后才能表现、表达,而“自我”在这个过程中会自然而然的显现出来的,不必刻意去表达什么自我。

蔡焕松:你在你的影像中是追求唯美的,你自己也说过唯美本身是一种境界。

李少白:对。

蔡焕松:是艺术的境界。

李少白:我个人认为,我之所以愿意活,就是因为有美的存在,并不像有些人一说美就是一种浅薄,我还想写一本书呢,叫《唯浅薄而可爱》。世界上有可爱,可恨,可憎,可亲,可敬,这里边最能使人活得好的就是可爱,而可爱跟浅薄往往是伴生的。我曾写过一篇文章《快乐也是一种追求》。然后有人就写文章来批我,说什么浅薄。有一次我跟一个诗人聊天,说了一句:因浅薄而可爱。她说太好了。

蔡焕松:所以不要故作深沉。

李少白:不故作深沉,就是,你是什么样子就是什么样子。

蔡焕松:你有一个观点就是目的性太强的话反而出不了好片子,好片子是在偶然性之中。

李少白:作家冯骥才品论画家时曾说过:必然性是工艺的,偶然性是艺术的。如果想成为艺术创造型的摄影家,还是多想一想冯先生那句话吧。

“只有否定了原先正确的,才能获得新的正确的。”

蔡焕松:作为摄影家来讲很讲究积淀,你没有积淀很难有再大的成就,但是这些积淀多了,你到现场的时候,自然而然会对你造成很多有形和无形的制约,这应该是一种矛盾对吗?你是怎么理解和处理这么一种矛盾的?

李少白:我曾经讲过,到现场以后,要拍东西时会有一个反应,这个反应,来自于你过去的经验,来自于你过去的学习,或者是来自于其他人的经验,往往是正确的,你依它去拍,没错,但是拍完以后要千方百计否定掉这个,十有八九会失败,你否定不了,但是你还是要否定刚才那个东西。千方百计去否定,这很重要。因为只有否定了原先正确的,才能获得新的正确的。

蔡焕松:就是你把原来已经获得的否定了,寻找另外一种方式的获得。

李少白:当然这个十有八九是失败。

蔡焕松:那假如这个能成功,这是一个高度。在否定中前进嘛,使自己的境界再往高走。

李少白:对。但是摄影是在现场,现场有很多制约,由不得你乱否定,否定是否能成功,还来自于你平时的积累,如果是空的,你也想不出什么。

蔡焕松:就每次都挖空心思。

李少白:不是挖空心思,我这个人天生有一种叛逆性格,上课时老师讲东,我第一个反应就是西怎么样,也算成了一种模式。

蔡焕松:你刚才讲到那个勤奋,勤奋这一条在摄影来讲很重要吗?

李少白:勤奋很重要。

蔡焕松:我细细研究了你的作品,总觉得也许是勤奋的原因,所以在不同的光线下你都能出东西。

李少白:不是都能出东西,是争取有可能出东西。

蔡焕松:日本把摄影定义为光的画,按照以前的传统,摄影很讲究光影效果,很多人把光线运用提到很高的一种位置,你是各种光线下都能产生好作品,那你对这个问题是怎么理解的?不要放过一切光线,你这个提法,在你具体的作品里面,你是怎么体现的?

李少白:摄影当然离不开光线,光线是灵魂,光线是魔术师,因此摄影就受到很大局限,老天爷对你不是那么慷慨,他有时候就不给你光线怎么办。这样的话你就得想办法,最后我通过实践得到一个启示,光线当然有好有坏之分,有的光线就比较容易出作品,有的光线就比较难,但是这不是绝对的,就看你怎么运用了。比如说你到了坝上,它偏偏是阴天,那怎么办呢?那就要找适合这种光线拍的东西呗。只要认真的找,还是能找到的。不放过一切光线,就是要学会识别各种光线,把它应用在最适合它应用的地方。

“摄影是无聊的天敌”

蔡焕松:很多影友那么热爱摄影,这是无可厚非的,但是有些人的兴趣却像走火入魔一样,就是刚才你说的急近于功名利禄,但是有些人就已经是太偏执,太执著了,你是如何看待摄影的成功与否?

李少白:我个人认为,人在世界上追求幸福感是活着的重要动力。其实有很多东西可以构成幸福感,幸福感中有一种叫成就感,对我来说,成就感即使不是最大的幸福,也是最大的幸福之一。所谓成就感,就是得到社会的承认,得到别人的承认,活得有价值,就是说社会上要少了你,会觉得缺一点儿什么,因为有你的存在,就会觉得这个社会添点儿什么。成就感的获得当然要通过一种途径,这个途径要选择得当。有些影友,也是把摄影当作一种追求成就感的手段,因为摄影容易上手,而且摄影的机会也比较多,摄影中也的确存在着很多人一步登天,因为它有偶然性。摄影跟别的不一样,比如说那个英国伦敦地铁爆炸,有人就在现场,顺手拍了一张,100万美金就来了,有偶然性。然而通过摄影能获得那个成就感的,毕竟是很少。摄影对于我来说,假如我现在江郎才尽,或者,又让我活一遍,把摄影天赋减半,我还会喜欢摄影。为什么呢?摄影,第一它容易学会,照相机也不是很贵。第二摄影不管是纪实也罢风光也罢,反正它是跟有意思的东西打交道,而且取之不尽,用之不竭。社会老在那儿变化。说风景,不要说到全国各地,北京市就够你拍一阵子了。摄影是无聊的天敌,喜欢摄影是防治无聊的一种很有效的手段。通过摄影还可以丰富旅游的内容,摄影还有很多实用功能啊,比如说小伙子想认识姑娘,这是很好的手段啊。

蔡焕松:你是实践得出来的经验啊。

李少白:摄影啊,它有时候就像买彩票一样,老投稿老投稿,没准儿哪天就收获。所以这个诱使了很多人,在那儿有幻想,没什么坏处啊。比如说等他到四十岁五十岁,他也没成名,但是四十岁五十岁之前他非常愉快啊,就是到了四五十岁,他梦想还可能不会破灭,所以千万不要打击这些人的积极性。只要摄影能使他人快乐,就不要说三道四,哪怕他有些偏执,有些走火入魔。快乐就是一种追求,而且是一种很高的追求,他快乐就得了呗。

蔡焕松:快乐人生。

李少白:喜欢摄影的人很多,因为现在,方方面面都可以摄影,比如好多女孩吃饭,菜一上来就拍那些菜。

蔡焕松:上微博。

李少白:挺好的嘛,为什么要把某些理论拿来,扼杀这些人的快乐。我觉得摄影发明的最大功劳,就是使人多了一种廉价的快乐,没有摄影人们就少了很多乐趣。

“摄影的魅力是偶然性”

蔡焕松:你觉得摄影最迷人的地方在哪里?

李少白:摄影的魅力是偶然性,摄影家实际上是一个发现家,或者是一个翻译家,他跟绘画不一样,绘画是带有原创性的。

蔡焕松:是不是摄影也有一个误区,你认为摄影界里头最大的误区是什么,就是我们的一些影友陷入的最大的误区在哪里?

李少白:就是夸大摄影的作用呗,摄影你如果夸大作用的话你就会失望,你认为摄影可以改造社会,它做不到改造社会啊。

唐东平:这让我想到了尤金·史密斯拍摄那个匹兹堡工厂,他认为他的这组纪实照片,能够改变整个世界,最后没有哪家媒体,哪一本杂志愿意登他的那一组照片,为什么?这就是说摄影师的期许和我们大众的那种认可,有可能是不对称的,但是我们很多摄影家都对自己的作品寄予过多的期许,那问题就是,我们怎么来看待这种期许,应该说我们拍照片都是有所期许的。

李少白:对。

蔡焕松:那你是如何来看待这种期许的呢?

李少白:我觉得有期许是很自然而然的,期许有高有低,有大有小,有现实有不现实,我觉得这个都没什么,只不过,不要把它放得太大,而且把它变成一种道德要求,这样的话就会使有些人惶惑。比如说清算风光的论调出来以后,很多人就不敢拍风光了,明明他喜欢风光,尤其那些年轻人,学摄影专业的,他觉得此路不通,就说我拍到陈长芬那种水平也要逐出了,要被清算了,他不敢拍了。他说我赶紧拍纪实,结果跟什么外国专家一交流,外国人又说,你们这个纪实已经过时了,我们30年代40年代就有了。于是又赶紧改拍观念了……不要对摄影太夸大其词。对摄影的指导,还是怎么构图,怎么用光,怎么观察,讲那些更实际些。我真不认为那些理论有什么用,说得似是而非。

“好的摄影作品一定是多义性的”

蔡焕松:那你觉得咱们中国的传统文化里面,对摄影最有用的是什么?

李少白:我觉得中国文化讲感悟、讲空灵,没有什么激烈的东西,讲究含蓄、留白之类的,这些对我影响是比较大的,我的作品深深烙了一个中国人的烙印,比较含蓄,比较抒情,比较平和。

唐东平:你说说《看不见的长城》和《看不见的故宫》。

李少白:那些作品中是有中国传统文化的影子,也不全是。

唐东平:你要想把这些东西传递给别人看,传递给别人去感受,应该说你首先是感受到的,而且你感受到的很强烈,然后享受这种快感、幸福感、愉悦感,或者是这种抒情的感觉,通过你的画面来传递出去,宣扬出去,让别人也能够跟你发生共鸣。你觉得有多少人看你的作品,能够达到跟你的那种内心契合?

李少白:那不知道了,但肯定有。

唐东平:就是说你觉得,你表达的东西,如果说有十分,你是达到了三分还是七分,就是看不见的那个成分。

李少白:这个啊,第一不知道,第二我也不可能去知道。因为这个东西,它属于什么呢,它属于没有测量器可测的。

蔡焕松:凭感觉?

李少白:凭感觉。比如说我本来是说东,很可能他感觉到西了,那完全有可能。《神秘的紫禁城》影展中有一张照片,是太和殿丹陛石缝中的一朵小花,题目就叫《石缝中的小花》,但是有一个观众留言,建议我改题叫《宫女之梦》。我拍的时候,根本就没想到什么宫女的问题,我只是看到形式感,生命和无生命的对比,坚硬和柔软的对比,色彩的对比什么,点线面的构成等。但是他居然能想到,五百年前那些被摧残的宫女的青春,仍然不死心,还顽强表现出她的那个什么来,这个就是一个例证了。所以我觉得好的摄影作品一定是多义性的,就是不同的人能有不同的感受。所以我尽量避免用导向性明显的题目。

蔡焕松:把思维空间留给读者?

李少白:对,留给读者。

“在艺术层面上的摄影,它更多的不是传递思想,而是感觉。”

唐东平:那你这是不是受到了老子“大象无形”,“大音希声”的影响?

李少白:我倒没有觉得受到太多老子的影响,我只觉得在艺术层面上的摄影,它更多的不是传递思想,而是感觉。

蔡焕松:感觉以外的?

李少白:感觉的东西无法命名,你说人与人之间,交流思想比较容易,交流感觉就不太容易了,比如说打我一下,我说疼,我只能说一个疼啊,再多说点,微疼,或者说哎哟,真疼,你还感觉不了。

蔡焕松:还表达不了这种东西。

李少白:表达不了,所以我觉得感觉这个东西,最好不要说得太实,你命题命得太实,或者你寄予的这个太高了。比如说你就拍一朵花很漂亮,但你要相信,你这朵花如果在形式上、在色彩设计上把握得很好,不同的人会有不同的感受,因为每个人都有自己的生活经验。

“故宫是一个很矛盾的东西”

唐东平:还是回到刚才的那个问题,你认为,你的故宫的照片或长城的照片,跟他人比,从自我感觉上来说,你觉得已经是胜出了,那么你觉得,你胜出的是哪一部分?就是说与你的同代人相比,同样拍长城,拍故宫,你感觉到你比他们高明在哪一个部分?

李少白:我觉得这个从故宫上来讲,多数人拍故宫,主要还是在摄影语言上,比如构成、光影、色彩,主要是想表现故宫视觉中的宏伟、壮丽,外观方面多一些。我拍故宫,尽管也是用的这个手段,光影什么,但是更多的是要表现我对故宫的一些感受。比如说我有一张,五分之四的全是一面宫墙,而且是没有层次那种宫墙,然后是一条斜线,是那个琉璃瓦,然后在这个犄角上有一朵小云,就是说,我体验当年的太监和宫女他们在高墙下,他们的心境肯定是压抑啊,当他们看到蓝天的时候,尤其是蓝天有云飘过的时候有什么感受,想到这个,我才那样拍。我认为故宫是非常宏伟非常壮丽的一个宫殿,但我又觉得故宫是一个大监狱。不仅是对太监、宫女、嫔妃是一个监狱,对皇帝本身也是一个监狱,他行动也不自由,多数的皇帝,终身都没有出过宫殿,他也受到种种的制约。所以我觉得这个故宫是一个很矛盾的东西,我更多的从这上面去体会,另外我更多从故宫中去寻找诗意,去寻找美。长城呢,他们基本是拍长城在各种气候下,各种光线下那种漂亮的姿容,用我的话说就是找长城最上相的那一段,也就是长城最美的那些。如果把长城比成女人,就是找那最漂亮的女人,还不算完,还要打扮起来盛装,云海啊,野花啊,一束红光撒在上面啊,是吧?

蔡焕松:给它浓妆艳抹。

李少白:我拍长城也不是说回避这些东西,但更多的是拍长城的长。我认为长城最让人惊叹的是长!这个长有两个,一个是空间的长,绵延万里;一个是时间的长,最短的长城也有五六百年了。而这两个长是交织的,由于时间和空间的长,所以它壮观,它有历史沉淀,它能让你联想,而且由于时间的长,它遭到了破坏,不管是人为还是自然破坏,那种残破美是触目惊心,最能震撼人的,所以我有一句话,感谢对长城的破坏。长城要不破坏,没那么美,就像那个维纳斯一样,那个胳膊不断,她没那么出名。雕像多了,怎么就那个出了名呢。所以这时候,我说长城要特别着重去表现这个长。具体到拍摄上,我要选择那些历史痕迹比较重的,与人有关系的长城。实际上我认为,有三条长城,一般人就拍一条长城,那个长城叫风景长城。还有一条长城是什么呢?是历史的长城。还有一条长城叫人文的长城。因为长城是人修的,然后它一直在和人发生关系,当年是士兵和长城发生着关系,在上面打仗、守卫,还有商人通过长城交易,后来这个长城越来越复杂了,现在变成什么了—旅游。我去拍长城,特别注意,它的三条长城,而且这三条长城往往合成一条长城。拍三条长城和只拍一条长城是会不一样吧。

蔡焕松:好,今天谈得挺痛快。谢谢。

责任编辑/阳丽君