一所学校应有的生命气象

2012-04-29张文质顾泳

张文质 顾泳

学校也有学校的精神面相

张文质(诗人,教育学者,“生命化教育”的倡导者与实践者,“1+1”新父母行动发起人,长期致力于基础教育和家庭教育的理论研究与探索。入选中国教育报《读书周刊》2007年十大推动读书人物。以下简称张):有时候很多人会比较迷惑,比如说,生命化教育到底能不能归纳出一个马上就能够为我所用的、具有操作性的、有效的策略和方法。今天,我们就先从你很贴近的一个角度来开始探讨这个生命化教育实践的话题吧!你原来在实验小学当副校长,而且长期从事幼儿教育,然后调到了石梅小学这样的百年老校,当时心里感到最为忐忑的是什么?

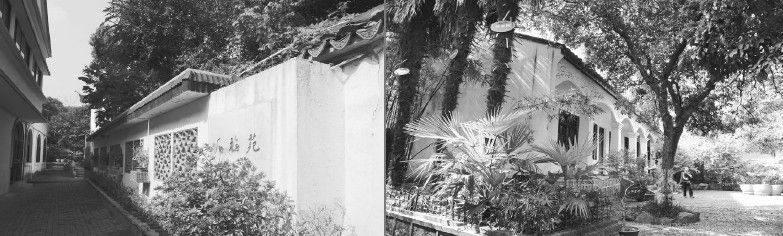

顾泳(以下简称顾):应该说,接到这样一个任命,对我来说是职业生涯里从未有过的高度挑战,这种高度源于我对这所百年老校的景仰——她有着一百年的历史渊源,她人才辈出,她的书院气息历久弥香,她在常熟市民心中有着很高的地位。

张:在没来到石梅之前,对这个文化意义上的石梅,假如要你用三个关键词来概括的话,会是什么?

顾:书院,书香,书生。

张:你一说到书院,历史感就出来了。

顾:石梅小学的前身就是游文书院。至于“书香”,虽真正闻到的机会不多,但感受却很深。我们学校旁边有一些小路,静静穿越高大的银杏树树荫,那是现在比较少见的碎石子路。两侧民宅幽静,泛着岁月痕迹的院落安然静卧,仿佛一股书香正慢慢从每一个墙体的缝隙里飘出来。

另外,说到书生,就必须要说起两代帝师翁同龢,以及原北大校长吴树青,这些都是我们常熟引以为豪的人物,他们的童年也都刻录在这个校园里。

张:其实一个地方出一个名人太不容易了,这是苍天对你的眷顾。还有呢,要是这个地方没有这种土壤,名人也不可能具有这么大的影响力。

前不久我在读一本书的时候,突然有这样一个顿悟:人生在哪里,就是一种命运。这个命运,我们先不从大的、理念的、抽象的角度思考,就从我们身体性的角度来思考。其实我们一生下来,体质就各不相同,你是常熟人,你的体质就是常熟人,你的身体的气息就是常熟人,然后影响到你的口味,也影响到你的饮食习惯,甚至会影响到你身体的消化能力。然后就是我们很多的知识,我们很多的经验,我们很多的智慧,它是跟这个土地……

顾:(笑)跟这个土壤息息相关。

张:讲到这点我就想到俄罗斯著名诗人阿赫马托娃,她说她一辈子也忘不了故乡小城的气息。我知道有时候校长这个岗位是会变动的,我多希望你能在这里呆更久,因为从你身上我感觉到了你跟石梅的这种气息,跟石梅的这种文化有一种相通的东西,所以我想请你谈谈对此最深的感触。

顾:呵呵,一开始我也沉陷在无法掩饰的惶恐与摇摆中,一个是学校高度带给我的惶恐,一个是与同事们结下深厚友谊后不舍的摇摆。但真的是突然有一刻,就那么一瞬间,我的心竟然宁静了。记得那天是2007年8月27日,我的老同事们开着两辆车把我送到石梅广场,因为时间还早,也因为有很多的不舍、担忧,所以车里静静的,大家都不言语。那是近黄昏时,学校钟楼的幕墙玻璃已被擦得锃亮,清晰地倒映着停车场旁那株古老的银杏,黄色的树叶婆娑着轻轻摆动,辉映在蓝色的玻璃里,那瞬间,我真的是感到——是发自内心的,跟这所学校的气场结合在了一起,这种感觉莫名地给了我一些信心,我突然觉得我非常喜欢这所学校,我也相信这所学校会喜欢我。一种神秘的敬畏让我不再惶恐……

张:(笑)哦,一下子安然下来。

顾:一下子安然下来了。

张:实际上,在生命中有很多美妙的瞬间。为什么会说有一些瞬间是永恒的?它其实并不是因为这个世界非常有震撼力,或者某个经历特别曲折,或者是某个经历特别意想不到,其实更重要的不在这里,更重要的是那个瞬间身心突然被贯穿了,通透了,或者是融为一体了。就像人与人见面一样,一照面,哦,原来是相识已久的一个人——虽然是第一次见面,但某种精神的照面,就让彼此认出了对方,而这种“认出”实际上是认出自己。

顾:对!对!

张:其实你在那一瞬间也认出了……

顾:(笑)生命里似曾相识的亲切。

张:一种对学校、对教育的归属感。

顾:一种认识,我觉得学校就应该是长这个模样的。

张:你这一点说得特别好,我们经常忘记了学校的面容。其实在很多时刻,人们会凭着自己的经验,凭着我们的身体,甚至有时候也靠我们的智慧去辨别某个事物将给自己带来什么感觉。我觉得你那个瞬间是很美妙的。

顾:是的,当我走进这个校园,我就知道那个美妙瞬间来自哪里:一个是来自由内而外的书卷气息,还有一个就是来自我们校园内的大树。

树是学校的精神象征和精神寄托

张:(笑)你说到树,我们就像亲戚一样。

顾:我对树特别有好感,每次我看到卡车上装着那些树根裸露在外面、要移植到其他地方去的树,我的心就很疼。

张:就好像那个是不得不搬迁的移民。

顾:对,像是不得不舍去的一个朋友,特别难受。这个暑假有部门来商量,学校这边太拥挤,能否把道路间的花坛全部拆除。可是你要知道,那个花坛有很多年了,那边有很多的树,到春天会开很多白花。

张:嗯,那很漂亮的。

顾:他们希望我们能同意,并说只要我们能同意,那边就可以夷为平地,作为停车点。

张:多可惜啊!

顾:对,所以我跟他们说,我个人不同意。他们很奇怪,我说如果要找个冠冕堂皇的理由,那个花坛才一米不到的宽度,能停什么车呢,化解不了最根本的问题。但是你要我说内心最最真实的理由,那就是,我舍不得那些树。

张:是啊,树都是我们的亲戚,都是我们的亲人!

顾:我感觉就像我的同事,因为我每天都看到它。

张:其实,一个民族的情感的缺失,它有时候会更真切地表现出对大自然、对树木、对花草、对动物,甚至对一些……

顾:物品的漠视!

张:对,我也有类似的体会。老房子为什么很亲切,你看,墙上斑驳的色彩,你看过多少回呀,是吧?有时候我们以为树砍掉了还能再长,但再长的不再是那棵树啊!说实在的,那就是记忆被抽空的一种感觉。我在我的一本书里面有一个略有点夸张的表达:一个校长要是什么事都做不了的话,你就多种点树吧!(笑)我说一个学校再贫乏,只要有了一棵树,它就有了一种精神的象征和精神的寄托。所以好的学校,常常是跟古木参天、绿叶遮蔽关联在一起的,这是学校文化的一个很美妙的部分,也是很有生机的一个部分。

顾:它就让我感受到了一所学校,就像一株株树那样一年一年安静但蓬勃地生长。

张:越是安静的树木,生命越为长久!

顾:在它那里,我找到了学校最初给我的感觉。我觉得学校应该是以这样一种身姿去面对这个快速变化的社会。

张:你这么一说,我简直怀疑你就是因为树,才想到要请我来讲课的。

顾:(笑)呵呵,我偶遇生命化教育之后,觉得这是冥冥之中的一种召唤。真是这样。包括我的网名就叫榕树,很多人都奇怪,你是不是南方人?

张:我们福州的市树就叫榕树啊!

顾:是啊,我真的对树天生有这样一种好感。为什么取名榕树,是在很多年前,应该是94或是96年,我已经记不清了,去厦门……

张:看到榕树,很震惊?

顾:对,回来后把其它都忘了,只记住了植物园里那一株一株的榕树,以及鼓浪屿边上的小路和悠扬的钢琴声,就像一帧照片一直印在我的记忆深处。所以当同事告诉我有这样一个新式的交流工具叫QQ,可以随意为自己起任何名字的时候,我直接告诉学校的同事帮我取名为“榕树”。

张:我看到你博客名字的时候,也蛮惊讶的。我想,看上去那么柔弱的女校长,起了这么一个伟岸又有生命力的一棵树的名字,原来是有渊源的。我有时候还会这样想,我说凭着榕树,北方的朋友就应对我们福建人有多一点的尊重,因为福建人除了比较矮小,比较瘦弱,比较黝黑以外,你看,榕树才是他们的精神象征,非常顽强,而且往往能够独木成林。

顾:对,我喜欢它那种根不断伸向泥土的感觉。虽然它长得很高,但是它始终没有忘记土地。

张:生存的方式也极其独特。所以你来学校,是你生命里非常独特的一个照面。但是毕竟你来到了一所百年老校,进来以后呢,——以前说新官上任三把火,其实我一听到这种说法,我就很害怕,因为这么一说就想到三把火,为什么不是带来的三片绿叶,带来的三杯水,带来的三个启迪,怎么会都是三把火?(笑)

顾:是啊,那是一种相互算计、相互对抗的感觉。

好的学校一定会引导人变得更好

张:对,没错,对抗,甚至这里面有一种强势,有一种粗暴。其实有时候我们对这类词语略加反省一下,就发现它都不适合用在学校的。但我还是比较关心,你来学校以后最想做什么?

顾:我来学校后最想做的是快速地了解这所学校,因为我对它太好奇,我所有对它的期待、想象其实都不是来自于我对它最直接的了解。我觉得就像融入到一个家庭,必须去了解这个家庭一样。我太好奇它为什么这么有名,为什么能培养出这么多人……我必须去了解它背后的,驱使学校近三百年发展生命布局生生不息的渊源,这是我想的第一件事。所以我深入到学校的每一个角落,去看人、看树、看草、看花、看孩子、看所有的一切,用我的眼睛去打量、去了解。

张:你看完以后,最深刻的体会是什么?

顾:最深刻的体会是,我非常感动,我非常喜欢这所学校的老师。有一个小细节,记得第一次见面会,我跟老师说起到华地买衣服的事,商场有一个标语:“我们永远都只有一次给顾客的机会”,这句话对石梅如此,对于我也如此,我们对待生命中的每一次都要有这样的恭敬。然后我就看到一双一双的眼睛很亮很亮地盯着我,就觉得彼此有了一种相互的吸引。

张:很幸福。(微笑)

顾:会议结束之后,我就看到老师们都轻轻地将椅子塞到了桌肚底下。那个非常微小的细节真的让我打心眼儿里喜欢我们的老师。

张:这个细节就像我们刚才说到的,文化里所遗失的,或者说是不经意间忘怀的,但是又充满了文明古国意蕴的一种行为,从细节可以折射出我们应该有的一个教养的高度。

顾:对,我觉得这就像我想象中的老师的模样,老师就应该是这样子的,骨子里有善良、友好、好奇、愿意吸纳,也有对自己的尊重。所以那一瞬间,我真的是非常非常喜欢我们的老师。

之后我又觉得我们的孩子也非常可爱。因为忽然来了个女校长,他们非常好奇,有时会拉拉扯扯碰碰我,然后很愉快地跑开,或是非常大方地跑来和我打招呼,我觉得很幸福。

接下来我就去校志办公室寻找学校的历史。我们的老书记在那边办公,我听他慢慢絮叨之前的故事,对这所学校的好感越发深入骨中。我觉得应该好好珍惜与大家共事的机缘,我感受到了某种幸福而沉重的使命感,这是历史感带给我的,是生命感带给我的。

张:使命感从根本上而言,是从人的内心领悟出来的,它是一种价值观在具体的时空中的呈现。当然,人也总是需要有一种从知识的、历史的,但有时候是从具体的活灵活现的生命的照面或者交互之中,突然意识到的这种使命感。

那天我在博客上谈一个观点:我们所有的努力都是为了使自己变得更好,让他人变得更好。如果你很抽象地去说这种情感的话,就觉得失去了某种真实感。但是你在学校里面,在具体的教育实践过程中,在你看到那些老师们眼神的时候,它就在默默地、具体地践行了。

我三次来你们学校讲演,第一次是最陌生的,但是我一站在讲台上,就看到无数双充满期待的、又带点好奇的,但都很美丽的眼睛,突然觉得一个人站在这里本身就是很自豪的事情。同时我也感觉到,走到任何一个会场,从老师的眼神里,你也会看得到他们校长是个什么样的人,从老师的眼光里会折射出学校的精神气质,折射出老师自己对教育的本心。

但有时候去一所学校也会有一种遗憾,接着你就不知从哪里讲起。我那次在这里讲演的录音,整理成了文字后我再看一下,突然觉得自己竟然讲得那么好!(笑)后来就体会到,是老师们的鼓励、热情和互动的状态,使得我始终处于一种最良好的、最自如的、能够不断有奇思妙想涌现出来的神奇的状态。

读书能够让老师始终保持一颗柔软的心

张:这三年里,你做的最得意的事情是什么?

顾:我想想啊。首先应该是在非常短的时间内完成了新校落成典礼,这对我来说是很大的挑战,老校长也留在这里帮我。我后来体会到一个词,就是“全力以赴”,你看有一件事情就能把大家都凝聚在一起,这也让我对学校越发信心满满。事实上当时很多部门的人我都不熟悉,名字也叫不出来,但我得到的很多都是鼓励的声音。

之后是创建,创建苏州市现代化学校。因为基建耽搁,任务非常重,要求也比较高,是对学校全方位的一个检测,还好,正式验收时以高分通过。

张:特别是第一年,对校长是格外的考验。

顾:前不久几位校长一起聊天,他们对我说,第一年担心这个小姑娘能不能做好,第二年是看你怎样做好,第三年想问问你是怎样做好的,直接点就是问有什么招。我当时说没招。现在想来,我只是在和最值得我骄傲的同事们一起,一点一点,本着真心,安静安分地做好一件件事,从中抽取一丝一丝付出的喜悦,办学的自信。

我们这么有生命力的一所学校,好多好多传统要继承,要在时代的基础上再发展。记得我去校史室了解石梅历史的时候,第一个就翻见了以前的《石梅苑》。我说很佩服多年前的老校长,他们有这样的意识,关注全校老师思想的提升与发展,这样学校才能源源不断地发展。再好的学校,它如果自我封闭的话,也会变成井口越来越小的井底之蛙,开阔了眼界就会打开世界,不仅是教育的声音,也可以是人文的、艺术的声音,这样的学校才是一个立体的、丰满的学校,它带给老师的教育生命不再是单一的,而是直接的本质的改变。因此,我就想到可以办一个“石梅讲坛”,把很多的专家、学者邀请过来,有艺术领域的,人文领域的,我需要让我们老师的精神生活擦得更亮。

从2008年开始我们成立了《石梅苑》编辑部,举办了“石梅讲坛”,同时还启动了一个很重要的活动——“心灵之约”读书会,记得当时做了一个很high的海报。因为我觉得无论你是教哪一科的老师都得读书,读书能够让老师始终保持一颗柔软的心。一个老师他可以上课的技术不那么巧妙,但是他一定要有颗柔软的心,带着骨子里的善良给孩子安全和包容,这在小学阶段尤其重要。

我常听到很多朋友去医院后的抱怨:“嗯,我们一点点大的小孩,护士扎针那个动作,我们看得太心疼啦!”为什么会有这样一种麻木?或许是他生命的一种麻木。为什么会这么麻木,因为他年复一年,日复一日,面对同样的工作场景,缺少一种鲜趣。尤其是现在医务人员工作的环境真的挺不理想的,压力,误解,很辛苦,就会有不恰当的压力释放。这个道理推到我们的教育工作中来,其实老师们也是年复一年面对着我们的孩子,他的工作如果没有一种鲜趣的东西去注入的话,慢慢也会觉得倦怠麻木。生病让人打针是难得的,但孩子们有很多很多时光是跟老师一起度过的,班级的精神生活状态会对他童年的性格养成,会对他日后的人格发展,无形当中埋下很多影响的种子,会在未来生发出他该长的样子。所以我觉得老师一定要不断地读书。

深厚的文化底蕴才能彰显学校生命的魅力

张:你这几个工作,其实可以说是直接找到了石梅精神的命根所在。我自己多年从事编辑工作,无论是刊物啊,文章啊,书籍啊,总是觉得这样的工作,是一种笨拙的功夫。所谓笨拙的功夫,它的着眼点就是积累,因为在累积的基础上,它才会有一种生成,一种文化的延续。我们不要急着谈创新,先把大家的劳动,无论是什么价值层面的劳动,把它们聚集起来,因为聚集起来,我们才可以对它再审视、再阅读、再提升,它实际上就成了我们再出发的一种滋养。你们的《石梅苑》,好像就是石梅的某一个精神面相,具有一种可传播的价值。这个“石梅讲坛”,它更多的是向活着的人学习。——我这里说的活着,其实不仅是躯体的活着,还包括思想的活着,是一种蓬勃的创造力,一种表现力。

顾:嗯,一种张力的感染。

张:包括这种生命的魅力,这种活着的状态。实际上跟他们照面,你不仅是感受他们的思想,也感受他们独特的思考的方式。跟这样的一种极具活力、也颇具魅力的人照面的时候,是对自我的一种提醒。啊,世界上还有这样的人!哦,原来他是这样的一种思考!甚至于有时候他不好的某些脾气,你都会很惊讶,原来这个人脾气这么大!一种新异感也从中油然而生。你刚才说到,当教师的生活相对封闭,就容易产生滞足感,所以有时候也需要用某种精神的方式去打破它。

顾:(点头)对。

张:我想也不要用非常有撕裂感的方式打破它,而是用这种精神的方式。哪怕是一所小学,也有勇气把当代最优秀的学者请到校园中来;哪怕教的是ABC,总要仰望比较高远的地方。恰恰是这种仰望,这种勇气,它包含着一种见识,包含着一种责任。所以石梅老师的目光可能不仅很温和,慢慢地也变得比较坚定了,温和加上坚定它本身就是一种智慧啊。

另外呢,我觉得更重要的是你做的第三件事情——“心灵之约”读书会。其实一种更重要的发展,是自我的觉醒。因为自我觉醒,他找到了人生的新的力量、新的方向,而这种新的力量、新的方向靠什么来支持,靠什么来丰富,靠什么来更快地、更开阔地推动他?还是来自于阅读。跟书本,跟书本中那些鲜活的思想,跟思想背后那个隐身的生命打交道,这可能是更为重要的。

顾:它会让你的生活,一个自我的生命变得更辽阔。

张:对,还有一个呢,就是有了更多元的选择的可能,有了更多的自由表达的空间,教师才真正能够自明。你哪怕给孩子教最简单的“1+2”,教拼音,其实不仅是教这些简单的知识,而是在给孩子的精神生命打底。在孩子具体的问题情境里面,老师的价值判断,老师的临场智慧,都远高于他所教的知识。

而这种智慧从何而来,我觉得阅读就是我们最能够倚仗的。有个生物学家说得很好,他说人就是被规定来学习的动物,我们不学习,就不能称其为人。这话听起来很夸张,但是对教师而言,这是我们的基本功。你做了这么一个基本功,现在三年过去了,你觉得成效体现在哪里呢?

顾:我觉得就是我刚才说的书院、书香和书生。书院它是事实存在的,最让我感动与欣慰的是百年书院内的书香越来越浓,我们的读书会从2008年经营到现在,有越来越多的老师主动地、快乐地参与到活动当中,而不是靠制度的制约去推动的。假期里,老师们会一起你借我书,我借你书,自觉地爱读书的老师越来越多,这也就催生了我说的书生的一种气息,越来越多的老师身上有了一种书生意气。同时,学校的内刊上也有我们老师更多的文章发表,即使是内刊,他们发表了文章也依然会非常地高兴。

张:(点头)真正的价值认同,不在于内刊、外刊,而在于任何一篇文章,他们都会用心地写。所以,有时候我收到你们的刊物,忍不住会给秋秋啊、你啊发个短信或是挂个电话,因为我确实看到这么一期一期下来,老师们在进步。这种进步,只要是对教育有辨别力的人,就会从字里行间看得出来。

顾:我是特别喜欢老师身上带点老师气的。

张:老师就应该长得像老师的样子。(笑)

顾:然后还有一些书生的本质气息。我们学校的办公室主任,就老是担心,他感觉办公室主任应该是八面玲珑的,他说自己好像跟这个有距离。事实上,那天苏州张老师来讲课,大大夸赞了他。我很认同,我觉得学校的干部还是要有学校的模样。

张:对。老师要长得像老师,真的好老师看上去那种温和,那种从容,那种眼睛里透出来的慈祥,你能够很直接地感受到。

顾:我觉得越来越多的老师带着这样的气息,他把这种气息传达给孩子,影响到所有的家长。我们常常谈及教师的尊严,老师能不能回馈给学生与社会一种持续的敬仰?就要经营自己,让这种越发像老师的持续学习的状态能坚持下去。

让学校的每一个人都有成长感

张:你刚才说的话里面,有一个我觉得特别好。实际上,你一进这个校园,校园里所有人都是老师,所有人都应该有老师的品格,老师的责任,老师的工作方式。因为孩子在学校受到影响,那是一种整体性的影响,他不单是从班主任身上,也不单从数学老师或是语文老师身上,他也可以从门卫,或者学校的工勤人员身上感受到某种影响。也就是说,跟学校里面所有的员工照面的时候,他才形成一种对学校的整体的印象。而所谓的整体印象就是学校作为一种整体性的生命对他的生命的影响。

顾:对每一个孩子普惠性来说也会更好。所以我也就一直努力想要追求这样一种校园的状态。

张:实际上,这里面,我们就引出了另外一个话题了,就是面向全体教师的时候,你特别强调什么?

顾:面向全体教师的时候,我特别想强调的两个字就是:成长。我觉得每一个人都要有成长感。不是说35周岁以下要做什么,35周岁以上就不要了。我一直有这样一个印象比较深的片段,很多年前,经常有35周岁以下教师要参加什么什么,就有老师在私下里兴奋地说,快点,我马上就要过生日了,我就要35周岁了!急切地盼望跨过这个坎,很多事情就不要去干了。我觉得老师的成长感应该是一生的,36岁的老师也需要不断地成长和变化,因为他面对的孩子经常会变的,40岁的也要,乃至55岁退休之后我觉得仍要!

当然,我希望作为一个校长传递给老师的信息首先是温暖,我不希望有的老师看到我会诚惶诚恐,老觉得校长似乎看我哪不顺眼,哪儿有点不对。

张:说得夸张一点,有的校长好像守在那里,等着老师犯错误,呵呵!

顾:我就很不希望我们的老师看到我会有全身肌肉紧张那种感觉,我希望校园就像是一个大家庭一样,我们一起去把这个大家庭经营好。

张:有的学校一听说校长出差,就像过节一样,哈哈!

顾:我的工作自然会遇到很烦,甚至烦躁冒火的时候,但是一旦有老师进来,我就会克制这种情绪,我宁可一个人去消化,或者我们全家晚上去散步去消化。我不希望老师引起误会,因为有的时候我烦躁的原因也可能是不方便跟老师说的。我觉得温暖的感觉对老师来说很重要,这会让他比较安详地进入到他的课堂去经营他的自留地。

真诚温暖之后,就是老师的成长。我要告诉老师的是,大家都要成长,校长也需要成长。校长不一定都是对的,而且校长的起点也不是比你高很多,只是我在这个岗位上,我所要做的这个职业需要,这个职位需要我在我原有的知识结构上做一些调整,跟你们有所不同,但是成长的感觉我们是共同的,只有我们齐头并进地成长,学校这个家庭才是和谐的,才会向一个正向的、善好的方向去成长。

生命化教育是学校自觉改变的生发

张:你看,一方面我作为一个生命化教育的研究者和实践者,今天在和你交谈,可另一方面我们之间又没有签过任何的工作上的协议。实际上,包括很多其它学校都是采取了这种很自然的方式,自然融入,同样也包括自然认同。实际上今天还有很多远比生命化教育显赫的课题,而生命化教育课题从来没有申请过任何一个级别的项目,它本身就以民间课题、民间立场这种行动方式为自我的定位。你们选择了生命化教育,学校门口就写着“润泽生命,开启智慧,以人育人,共同发展”,显然它已经不单是作为课题,而是作为学校的办学理念,也可以说是学校的出发点,或者说是精神的追求目标了,我就特别想从这个角度来问问,你对这个课题有什么样的认识过程?

顾:首先,我从不是以课题为哪一个层级来认定其价值的。我一直觉得课题不是一个任务,也不是所谓的对学校智慧、专业性的包装,而是学校自觉改变的生发。可能是我骨子里有一种草根化的倾向,到现今,我从没有对学校的课题能够申报多高的级别有任何的期待。我一直希望能找到一个真正改变我所工作的状态,我所工作的整个团队的状态,乃至于整个校园氛围和校园文化的课题,所以看到有同样认识的课题,我真的感觉生命里原来有这样美好的相遇!

生命化教育让很多老师找到了根。首先来说,从关爱自己生命的追求开始,然后来改变自己的面貌,再传达到生命的一个个小个体。这样的道理浅显,大家都懂,也觉得都能上去试一试,这样就让老师的职业追求着地了,一下子找到了内在的呼应,找到了精神的依托。

张:我每次到学校,就特别愿意和你们探讨,说学校这个地方可以加些什么,那里可以减点什么, 就是一方面对学校产生了强烈的情感,另外一个呢,觉得你的智慧在这里是有价值的。有时候到了另一些学校,即使已经想到了某些好的点子,还是比较谨慎地不说为好。

顾:呵呵,那是因为我们彼此生命里有了一种呼应。另外,当我倾听来自社会家长群体的声音时,就发现我们平常从教育内部来看好老师的标准,有时和家长的标准是不同的,甚至落差会很大。然后,我会想我应该从哪个角度去看老师。后来我找到了,那就是以孩子的眼睛看到的好老师,那才是真正的好老师。

张:你这个思考太重要了。教师最核心的东西是什么,是人性的那种美好的东西,善良,充满了疼爱,充满了怜惜,充满了对孩子的同情。外面一层是他的工作方式,他的那种耐心,他的那种诚恳,他的那种坚持。再外面一层才是他的工作能力方面的,专业素养等最基本的表现力。我经常会这样想:生命化教育其实并不是我传达给你,你同时传达给我,更重要的彼此都触及到了我们所理解的、所认同的教育的价值观。有了这样的一个前提之后,它会不断地有碰撞,有交汇,有共鸣,有相互的启迪。所以,我经常会说我记得上千个教师的名字,不是炫耀我的记性,而是我从每一个能记住的老师身上,一下子就可以想到他有什么优点。而这样的一个个优点,也是对我精神的一个非常重要的滋养。

最后我还想问你一个很有趣的问题:假如说当你某一天突然不做校长,不做教师了,换了一个职业,这个职业会是什么呢?让你自己选,你最想做什么?

顾:哈哈,我这个人好像一直没有主动去选择过什么东西,突然让我自己选那我得好好思量一下。我觉得医生我做不来,给人家动刀子,动针筒,我有点惶恐;做金融估计也做不来;做生意,让我手里拿着15块的东西跟人家说卖30块,肯定也做不来。我可能还是做一个老师。

张:(笑)换一个话题吧。你还是做老师,在你有闲的时候,比如说周末,正好什么事都没有,你最想做什么?

顾:如果是周末我最想做的事情是我们全家去湖边。

张:到湖边晒晒太阳,发发呆,听听音乐,看看花草树木。

顾:没错,如果我退休,我可能会选择跟个老师学古琴,学画画,然后经营一个充满安静气息的家居小店,能够让我在那边按着自己的意愿张罗着布置,给客人朋友提供咖啡、茶点和图书的店。

张:有时候我也会想我要去做什么,想着想着心里总是有些不安。我是否还具备其它能力呢?好像没有。所以说有时候我想就去做一个这样的职业吧,专门跟人聊天的。你有什么教育问题呀,你就到某一个文化馆里面,那个老先生,那个矮矮胖胖的张文质老师他可以跟你讲几句,你去找他吧!也许我就适合坐在那个地方。

顾:那今后我们两个合作,我可以开个卖咖啡的店,还会在店里养一群猫。

张:我看我们今天这个生命化教育的话题谈得也挺生命化了,就谈到这儿吧!

顾:从树到猫,呵呵!

*本文为张文质先生与常熟市石梅小学顾泳校长的对话辑录。