徒步墨脱

2012-04-29肖翊

肖翊

相当长一段时间内,西藏墨脱是中国唯一没有通公路的县。每年只有两个月可以徒步进入墨脱。

这里一直是西藏的“孤岛”。重重叠叠的高原雪山遮挡了外界的寻觅和探视。

2011年10月,我们一行9人徒步走进墨脱。

一天之中从冬走到夏,三天之内走遍北半球的全部气候带,只有墨脱能给你这样一场身体和眼睛的盛宴。

森林中吸血的蚂蝗,风雪中驮盐爬行的驴子,山崖上怒放的野花,不期而遇的塌方……

疾行在墨脱的山路上,人已融进天地群山。

风险太大,临行前,有两人退出

墨脱,在藏语中的意思为“隐秘的莲花”,地处西藏东南部、喜马拉雅山南麓。著名的雅鲁藏布大峡谷主体段就在该县境内。这里是西藏高原海拔最低,环境最好、最温和、雨量最充沛、生态保存最完好的地方。“森林弥漫数千里,花木遍山,藤萝为桥,诚为世外之桃源……”

2011 年10 月19 日,我们一行人在林芝地区的八一镇集合。林芝地区旅游局的龙君是我们的领队,他告诉我们,此次徒步进墨脱,选择的是林芝——派镇——松林口——多雄拉山——拉格——汗密——老虎嘴——阿尼桥——解放大桥——背崩——亚让——墨脱这条线路,行程总计7 天。这也是每年8—10 月当地运送物资进墨脱的黄金线路。

徒步进墨脱,就算对当地人来说,也是个艰难的决定。来自拉萨的卓玛、文川夫妇是这次徒步活动的组织者,当卓玛告诉远在成都的母亲,自己要和丈夫一起徒步进墨脱时,母亲是一万个不同意。卓玛的母亲就是墨脱人,她深知此行的艰险。

来自北京的老万父女,这次则是“私自行动”,完全没有跟老万的妻子汇报,因为怕她担心。

出发前的晚上,龙君召集参加这次徒步的10 个人开了个说明会。龙君告诉我们:第一天的行程主要就是翻雪山,海拔4000 多米,可能会有高原反应。攀雪山的时候千万不能大声说话,否则可能会引来暴风雪甚至雪崩;必须在中午前翻过雪山,因为每天中午1 点以后,山口往往大雾弥漫或者雨雪交加;一旦翻过雪山就没有了退路,只能往前走。

第二天,主要是穿越原始森林,路比较好走。第三天,就要过蚂蝗区了。这个话题大家最为关注:要不要打绑腿?再裹几圈透明胶?喷香水有用吗?被咬了会不会死……龙君尽量轻描淡写地为我们一一解答。

说明会结束后,大家举手表决是否参加。有两位同行者,觉得风险太大,决定退出。我们剩下的9 个人被分成了三个梯队,准备了三部对讲机,并约定一定要同进退,如果有人走不动了,其他所有的人必须陪着他在路上过夜。

10 月20 日早上10 点,我们一起上街采购装备。先到药店买了必备的药品:花露水(据说可以驱赶蚂蝗)、碘酒、葡萄糖等。接着到商店购买了棉袜、丝袜、卫生巾、墨镜等日用品。

中午,老万请我们吃了猪肚石锅鸡配馒头,花了130 元,这是我们未来几天吃到的最好的一餐了。

晚上7 点,我们从八一镇出发,乘坐的大巴车沿着306 省道经林芝县喇嘛岭寺、米林农场至林芝机场,然后沿岗派公路前行。一路上,大巴车不时给野生或家养的牦牛、野驴、藏香猪等让路。后来,大巴车坏了,一个小时后车修好了,但只能以一挡的速度在路上爬行。

到达米林县派镇转运站时,已是凌晨00:10。

位于多雄拉雪山山脚下的派镇,是林芝往墨脱运送物资的中转站,所有的物资只能在此转运。此地到处可见像“营房”一样排列的木屋,是进出墨脱的物资交易地。在这里,可以进行最后一次采购。背夫也只能在这里雇用。

我们以1200 元/6 天/ 人的价格,每人雇了一名背夫,并花了200 元雇了一辆大货车,明天把我们从派镇送到徒步的起点——松林口,这样可以少走11公里的路。

我们住在雅谷饭店,条件比想象的要好,是一个藏式民居,用木板隔成七八间8 ~ 9 平方米的小屋。有2 人间、3 人间等,没有电视,但有电源插头,可以充电。卧具很干净,二层还设有公共洗脸池,有热水。大家困得没有洗漱就睡了。

大雪、浓雾突至,我们只能在巨石下等待;

附近是一位遇难者的石碑

早上7点,我就被早起的公鸡吵醒了。拉开窗帘,躺在床上,一边看着窗外的风景,一边祈祷今天有个好天气。

等我们排队用热水洗漱完,老板已经准备好了早餐:一盘馒头、一盘花生米、一盘鸡蛋、两盘咸菜,粥不限量。

早饭期间,龙君给我们示范了如何打绑腿:脚要绷直,打绑腿的布要交叉缠绕。9名背夫已经在门口等候。我的背夫叫扎西,藏族人,今年25岁,不当背夫时他就上山采虫草。

上午9点,我们坐在大货车的后斗里离开派镇。破旧的货车喘着粗气,在崎岖、陡峭的山路上艰难地爬行。路上有很多直角急弯,我们的头不时地剐蹭着横空伸展的树枝。经过一小时,我们到达了半山腰的松林口,机动车辆只能“爬行”到此。

下车后,我们未休息,立刻从海拨3770米的松林口开始,向海拔4221米的多雄拉雪山垭口攀登。垭口是当地人的一个常用词,是指山脊上呈马鞍状的明显下凹处。他们和我们这些游客不一样,不是为了登山而登山,只是要翻过垭口,通过最短和最省力的路线进山、出山。

海拔渐渐升高,山顶的气候越发恶劣,强劲的狂风刮得人站立不稳,豆大的雨点直往脖子和袖口里钻。前方的路模糊不清,脚步慢慢地开始吃力。上山的路全是由巨大的红岩石堆砌而成,我们在乱石间如芭蕾舞者般滑稽地跳来跳去。一路上还偶尔能遇到赶着骡子运送物资的墨脱人。多雄拉雪山垭口一年大多数时间都是大雪封山,无法通行;每年只有6—11月是开山季节,也是最为忙碌的运输季节。

峰巅在白云的映衬下慢慢清晰了,我的呼吸由急促变得哽咽。多雄拉雪山垭口处,以一座玛尼堆和迎风飘展的经幡为标志,终年最高气温只有摄氏几度,冷风刺骨,人兽不宜久留。

接近垭口时,突然下起了大雪。此时,山上的温度接近零下20℃,雪花被风吹起,打在脸上像刀子一般。一举起相机,镜头上就落满雪花。我已无心拍照,只希望能尽快通过这个鬼地方。但大雾也随着大雪突然而至,四处弥漫的浓雾完全吞没了脚下本就崎岖的山路。

我们只能在一块能够遮挡风雪的大石头后面稍事休息,等待浓雾散去。大约过了五六分钟,雪变成了冰雨,大雾开始稍微变淡,我们立刻开始通过垭口,往下走。下山也不容易,石头哗哗地往下滑,根本站不稳。

拐过一处山坳,路边立着一块石碑。石碑的主人叫黄春燕,生于1981年,2007年5月和7名驴友翻越多雄拉雪山垭口时,突遇暴风雪,黄因体力不支落在了后面,当队友返回寻找时,发现她已经被冻死在这个山坳里。石碑下,除了供品外,还有一个小男孩的照片。我们想,这应该是她孩子的照片吧。

拉格是第一天的休息地。我不知道问了背夫多少遍:还要走多久?背夫永远是指指前方说,前面就是,一会儿就到了。可是一小时、两小时、三小时……瞬间的兴奋还是被机械麻木的步行所替代。

终于,钻出一片茂密的低洼丛林,几间破木屋出现在我眼前,这一刻,眼泪都要出来了。

当晚,我们住在拉格的一家客栈。老板是墨脱人,已在这里做了十年的客栈生意,今年刚花了7万元对客栈进行了翻修。客栈的卧室,是用木板简单隔开的,木板并不高,站在床上就能看到隔壁房间的一切。睡觉时,别说隔壁的打鼾声,连呼吸声都能够听到。

把背包放进板屋,把自己重重地摔在床板上,我把湿漉漉的衣服和鞋子换掉,然后拿到老板做饭的灶台旁开始烘烤。

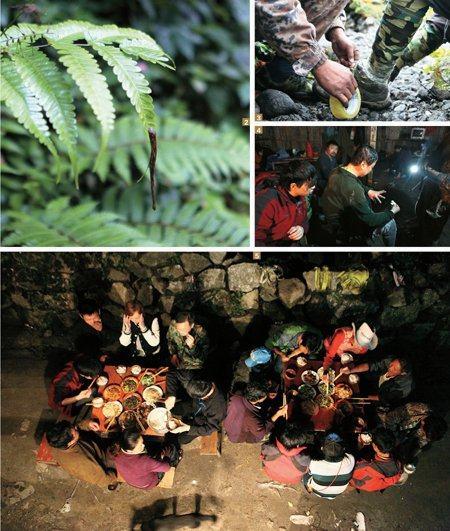

水烧开了,老板要给我们做酥油茶,为了确保打酥油茶的机器能正常运行,老板把客栈里唯一的一盏电灯先闭了。晚上6点左右,老板夫妇开始为我们准备晚饭;吃上饭已经是晚上8点的事了。

插线板上插满了对讲机、手机、相机的充电器,导致餐厅光线昏暗。吃饭时,我们不得不打起了手电。为了解放双手,有人把手电插在了帽子里。

晚餐是八菜一汤,虽然只有土豆丝、回锅肉、黄瓜炒鸡蛋、白菜汤等,但这些最普通的家常菜,大家吃得特别的香。

睡觉前,老板为我们烧好了洗脚水。在这里住一晚的花费是80元,包括一个木板床位、一顿晚餐和一顿早餐,我们按100元/人的标准付的钱,希望明天的早餐能加个鸡蛋。

脚肿得连鞋子都穿不进去了;

客栈门口写着:“先清理蚂蝗再入内”

雨下了一夜。整个晚上,耳边都是雨声、水声,还有老鼠在枕边穿梭,我没睡好。起床时发现,自己两条腿的肌肉都僵硬了,又酸又疼,坐起来都特别困难。推开木门,看见四周云雾缭绕的山川和奔腾的多雄拉河,心情顿时好了很多。

有些队友的脚肿了,原来的鞋子都穿不进去了,只能重新购买当地的军胶鞋。

从拉格到汗密,一路下坡,这是行程中最轻松的一天。但不幸的是,我们遇上了一整天的大雨。本就难走的石头路,变成了临时的排洪道,握登山杖的右手虎口处很快就被磨出了水泡。

下午1点,大家在一个岩洞旁边休息、吃午饭。一包压缩饼干就是午餐了,我根本吃不下去,而且也不觉得饿。

汗水加雨水,让我们从上到下都湿透了,冲锋衣、冲锋裤虽然防雨,可身上的汗也闷在了里边,脚上、腿上为防蚂蝗用胶带缠了起来,同样不透气。我的相机在过雪山时进水了,昨晚烤了一晚上,镜头上还是结了一层水雾。我尽量护着相机,但整个相机包都湿了。

晚上7点,天就黑了。离目的地还有两三公里,大家打着手电,冒雨加快了步伐。前边有手电在晃动,背夫江村和旺堆拿着暖壶跑了过来,要为大家倒杯热水喝。他们用不太熟练的汉语告诉我们:“不远了,不远了,离汉密不远了。”大家心里顿时变得温暖起来。

转过一片山坳,终于看到了汉密的灯光。

晚上,我们住在漆七客栈。这里已经离蚂蝗区很近了。客栈外立着一个告示牌:“先清理蚂蝗再入内”。

安顿下来以后,和家人通了2元/分钟的卫星电话。趁着排队洗澡的时间,及时把湿鞋子和湿衣服挂在火炉边。厨房里,老板娘背着还在吃奶的宝宝忙着张罗饭菜。饥饿感终于来了,而且越来越明显。终于开饭了,七菜一汤。说实话,老板的手艺实在一般,但我还是猛吃了三碗干饭。

晚上,大家坐在篝火旁烤着自己的衣服和鞋子,聊着一天来的见闻和感受,以及对明天的担忧。

卓玛的两个脚都磨出了水泡。当地人说:把水泡刺破,把线穿过水泡并留在水泡里,这样第二天就不疼了,可以继续走。我没有起水泡,这要特别感谢在派镇时王老驴教我的“三合一”秘诀:先穿一双丝袜,再套一双厚棉袜,最后在鞋底垫一片卫生巾,这样又吸汗,又不磨脚。雷冰、老万的鞋都走烂了,得再买一双军胶鞋。

灶台上横竖挂起的衣物让炉火映衬得五颜六色,缭缭青烟散发出各种木头的原始香味。整个房间弥漫着一种古朴般的温馨情调。不久前,我们还走得差点崩溃;此时,大家却是一脸的满足。

左边是蚂蝗,右边是悬崖,

崖底是奔腾的雅鲁藏布江

一锅粥、一锅馒头、一碟萝卜干。

简单地吃完早饭后,大家都按照王老驴的“三合一”秘诀装备自己的脚,然后再打上绑腿,再缠上一层透明胶。

今天是整个行程中最危险的一段,我们要穿越33公里的蚂蝗区、多处塌方区和五个岔路口。

昨晚在客栈喂过的小狗,今天一直在前面为我们领路。有时,看我们太久没有跟上,它还会回头来找我们。谁也没想到,它竟然陪着我们走到了终点——背崩。

狭窄的山路,左边是蚂蝗,右边是悬崖,崖底是奔腾的雅鲁藏布江。

蚂蝗有上下两个吸盘,听到声音或感受到动静就把头吸在叶子上,尾巴伸向叶子外面,伺机附着在“猎物”身上。当它吸附到人的皮肤上时,会分泌出一种破坏血小板的物质,让你血流不止。当吸饱你的血液后,它圆滚滚的身体会掉下去,可被它吸过的伤口依然会不断流血,半个小时或是几个小时都不凝固。

一般走在队伍最前面和最后面的人,不容易被蚂蝗咬到。

卓玛几乎是被背夫扎西一路拉着走过来的。由于山路狭窄,扎西只能贴着挂满蚂蝗的草丛走,以便卓玛安全地走在路的中间。

我们还经过了此行规模最大的塌方区,切面纵高有200米,横宽有300多米,溪水从塌方的切口渗出,向河谷流淌。从潮湿的泥土以及切口边缘倒伏的树叶的新鲜度来看,最近一次塌方就在不久前。我放低重心,小心翼翼地攀过两块相叠的岩石,离开这一危险地带。

我们通过了一号桥、二号桥、三号桥,背夫说,再有约5公里就会到达解放大桥,也就等于到了背崩。背夫一再嘱咐我们,解放大桥有驻军,是不允许拍照的。说是桥,其实就是两道钢索,中间铺着木板,人走在上边,会左右摇摆。看着桥下滔滔的江水,不害怕是不可能的。

穿过三号桥,又要沿着小路向上攀登。忽然看到左侧小路旁,有一处明显的滑落痕迹:小树被折断,草丛也被压倒,而且滑痕直抵山下的江心。大家担心是走在前面的队员出了问题,老万赶紧通过步话机进行联络,证实了大家都很安全,这才放下心。

背夫旺堆说,可能是运物资的骡子掉了下去,人不会有这么大的滑落痕迹。他以前干过马帮,走一趟挣不了多少钱,如果骡马和物资掉了下去,还要赔人家几千块钱。

这时,天已经彻底黑了。山静得出奇,路两旁的大树在暗夜里变得更加阴森;月色下,或远或近的山影显现出狰狞的剪影。不时传来的低沉的吼叫声,给黑夜森林增添了几许恐怖和神秘。

解放大桥的桥头有边防哨所,通过时,边防官兵要给大家检查、登记、照相,之后还要爬20分钟才能到达住处。

一直到了客栈,扎西才顾得上清理自己身上的蚂蟥,他的脖子上、手臂上、腿上,已被蚂蝗咬得血肉模糊。陪我们一路走来的小狗,已经气喘吁吁,被蚂蝗咬得遍体鳞伤,趴在地上瑟瑟发抖,龙队长赶紧为它清理身上的蚂蝗。

客栈老板早就准备好了饭菜,我们在客栈前的空地上摆了两桌,老板娘准备了六个菜:红烧鸡块、凉拌豆腐片、蒜薹炒腊肉、炒土豆片、炒青菜、凉拌土豆丝,还给小狗单独做了份鸡肉。

我们倒上酒和藏族兄弟话别,明天一早他们就要返回派镇了。畅饮中我们都哭了,和藏族兄弟紧紧地抱在了一起,此时此刻,任何话语都不能表达对这9位藏族兄弟的感激之情。

墨脱的意义,不在于到达,而在于行走

我早上8点就起床了,送我们的背夫,他们今天要原路返回。我为他们每人拍了一张肖像作为纪念。

走出木屋,眼前的美景令人惊叹。昨晚漆黑一片的山野,此时在云雾的笼罩下,若隐若现。南山上,一条飞瀑悬挂在翠绿色的山顶上,水声轰鸣。背崩,这个原生态的门巴族村落,坐落在叠叠青山、层层梯田之巅。依稀可见的山腰上,朦胧露出星星点点的人烟。山脚下,雅鲁藏布江咆哮着亘古不变的音符。

今天是休整日,早上睡到自然醒后,终于可以给自己做—个大扫除了。泡上壶茶,趁着晾晒衣服的当口,几个人挤坐在二楼的走廊上,吹牛,发呆。我们一边“摧残”自己,一边享受生活。?

背崩乡完全小学是背崩唯一的一所小学,一共205个孩子,其中包括204个门巴族孩子,和一名汉族孩子。一半孩子住校,每周回家,最远的要走20多公里山路。孩子们要学四种语言:门巴语、藏语、汉语和英语。初中一般可以到墨脱去上,也有的到林芝或拉萨读书。如果学习好,高中可以到内地的西藏班去上。

下午4点半,我们又上路了。虽然是坐车,但一点也不比走路轻松。一是慢,实际速度也就是15迈;二是颠,汽车上下跳跃颠簸,比达喀尔汽车拉力赛的路还要难走;三是险,路左侧就是雅鲁藏布江,一不小心就会滑下去。遇到有塌方的地方,我们还要集体下车,徒步前进。

晚上9点,我们终于到了墨脱。

文川说:我们来到大城市了。抬头一看,临街一处建筑的二楼有个大大的广告牌,上写四个大字:“天上人间”。县城也有出租车了——不过顶灯是车主自制的,车牌竟然有四川的。

第二天早上,睁开眼睛,看了看周围,我才从懵懂中醒悟过来:我已经在墨脱了。

整个县城在群山环抱下显得诗情画意。来到墨脱之前,我一直想象着:到了墨脱会有怎样的激动和狂喜。但是当自己真的置身墨脱,心里并没有预料中的喜悦。

或许,墨脱的意义,不在于到达,而在于行走。墨脱路上,那种痛苦的磨难与沉淀,那些生与死的瞬间体验,那种兄弟姐妹般的温暖,是永远也难以忘怀的。