交通拥挤管理的智能体系与实施应用

2012-04-29刘澜马亚峰高士麟

刘澜 马亚峰 高士麟

导读:为提升城市交通拥挤管理的技术水平,智能化是必然的发展趋势。根据现有理论,城市交通拥挤管理归纳为时间、对象和技术三个维度,具体实施三大管理,即:高峰期交通管理、交通安全性管理和网络交通管理。交通拥挤管理的智能化,就是应用ITS技术,从上述三个维度,实现三大管理的系统化、联动化、智能化,包括:配建路网智能交通设施、开发先进的出行者信息系统、建立智能交通指挥中心、实现公共交通服务系统智能化、应用先进的城市交通信号控制系统及智能车辆的开发和应用。

引言

交通拥挤和阻塞是城市化、现代化、机动化进程中不可避免的现象,从社会发展趋势看,发展经济一般都会导致车路发展矛盾、出行需求与管理服务矛盾的激化,这种矛盾突出地表现在大中型城市对私家车运用的管控上。综合我国公安部网站消息和有关分析[1],到2011年6月末我国私家车数量约有4000万,而全国机动车总保有量更是高达2.17亿辆,其中汽车9846万辆,摩托车1.02亿辆。并且,这些数量还在快速增长,1998年我国每90人拥有1辆私人汽车,相当于美国1910年前后的水平,到2000年我国的这一比例已达到每70人拥有一辆私人车辆[2]。这样的交通需求态势给道路交通、尤其是城市交通形成巨大的压力。

要解决交通拥挤,往往牵一发而动全身。从上世纪五、六十年代开始,以英、美、日等发达国家为代表的大量国家和地区,对城市交通拥挤管理进行了积极有益的探索,从主要依靠多修道路和扩大路网规模来满足不断增长的交通需求,转变到用高新技术改造现有交通运输系统及管理体系,从而大幅度提高路网通行能力和服务质量[3],直至形成当今以ITS(Intelligent Transportation System,智能交通系统)为主流的交通拥挤管理技术。

ITS较之于传统交通系统的区别,在于以先进的信息技术重新构建了人、车、路(包括轨道交通基础设施)以及环境之间的相互关系和各自作用,已成为解决当前城市交通拥挤等诸多问题的最有效途径,是交通运输系统发展的主要模式和方向。表面上看,交通拥挤是因为车多路少,管理者和出行者更容易直观地归咎于私家车的增长和无序的交通行为。研究表明,城市交通拥挤的发生致因作用复杂,涉及宏观和微观、软件和硬件等多种因素及其相互作用[4],交通拥挤的对策,必然是物理-事理-人理[5]综合作用和时间-空间博弈转化的复杂系统问题,而且作为一个工程应用问题,拥挤管理就是在对道路交通状态进行准确判断和预测的基础上选择合理的管理策略,是一种决策行为,它包括监视、检测、诊断、评价和对策等一套系统性的方法[6]。在过程控制中,可以通过道路上信标和车载信息设备,给驾驶员提供更多关于他们正在使用的道路和交通状态条件信息,进行事故预警和网络流量的重新分配。这一系列过程处理及决策的形成,本质上是对多样化、多形式、多层次信息的有效处理,进而做出交通拥挤管理决策。因此,信息要素在交通运输系统中的突出作用和信息技术对处理大规模复杂和动态系统的能力质的飞跃,使得研究和应用基于ITS的交通拥挤管理对策成为必然。

一、城市交通拥挤特征及对策综述

当交通拥挤发生时,主要表现在路段行车速度的降低,路口延误的增加,交通事故率的上升以及污染物排放的大量增加。由于城市交通系统是一个具有层次性、模糊性、随机性和未确知性的非线性的复杂系统[7],交通拥挤也表现出相应的特性:

一是系统性。拥挤的发生与系统的不同层次都会发生联系,从而表现出一定的层次性和相关性。

二是模糊性。多种性质的交通系统要素以及交通状态监测、控制和管理中存在许多半结构化或非结构化的概念及方法、例如对拥挤的定义和量化,使得交通拥挤及其对策带有必然的模糊性。

三是随机性。大量的偶发性交通拥挤表现为时变的随机过程,主要体现的是系统的随机动态变化特性。

四是偶发性。它既不属于模糊现象,也不是随机过程,而是由于不确定性因素、例如人为主观作用等引发,这种交通拥挤不具有重复性、再现性,易使相应的对策产生偏差。

上述基本性质使现实中的交通拥挤集中反映出在几个特征,即:影响的群体更多;影响的时间更长;出行过程的额外损失增加;偶发性拥挤对形成大范围拥挤的影响更加巨大,交通系统的运营在累积更大的不确定性。

长期以来,无论是针对交通拥挤的普遍规律还是专门现象,也无论是理论研究还是工程应用,从交通流特性、拥挤致因、出行行为特性、系统建模、算法设计、土建工程、信息技术开发等方面涌现了大量成果。仅直接以“交通拥挤/traffic congestion”为题,CNKI期刊全文数据库检索文献有2544篇,硕、博士论文数据库检索文献有1583篇,在Taylor & Francis期刊数据库中达8952篇,在Elsevier期刊数据库中更是达19594篇。此外,这一主题下还有大量图书、会议论文、以及专利等特种文献,例如,在ASCE(美国土木工程师学会)全文数据库中,该主题检索文献达91257篇。

上述研究与实践以解决交通拥挤问题为目标,见仁见智,皆有可借鉴及效法之处。从交通拥挤对策角度分析,这些成果可归纳到时间(作业过程)、对象(系统层次)和方法(理论技术)三个维度上,如图1所示,将三个维度的内容统为一体的是交通运输系统的供需平衡关系[8]。

二、ITS技术体系及其应用分析

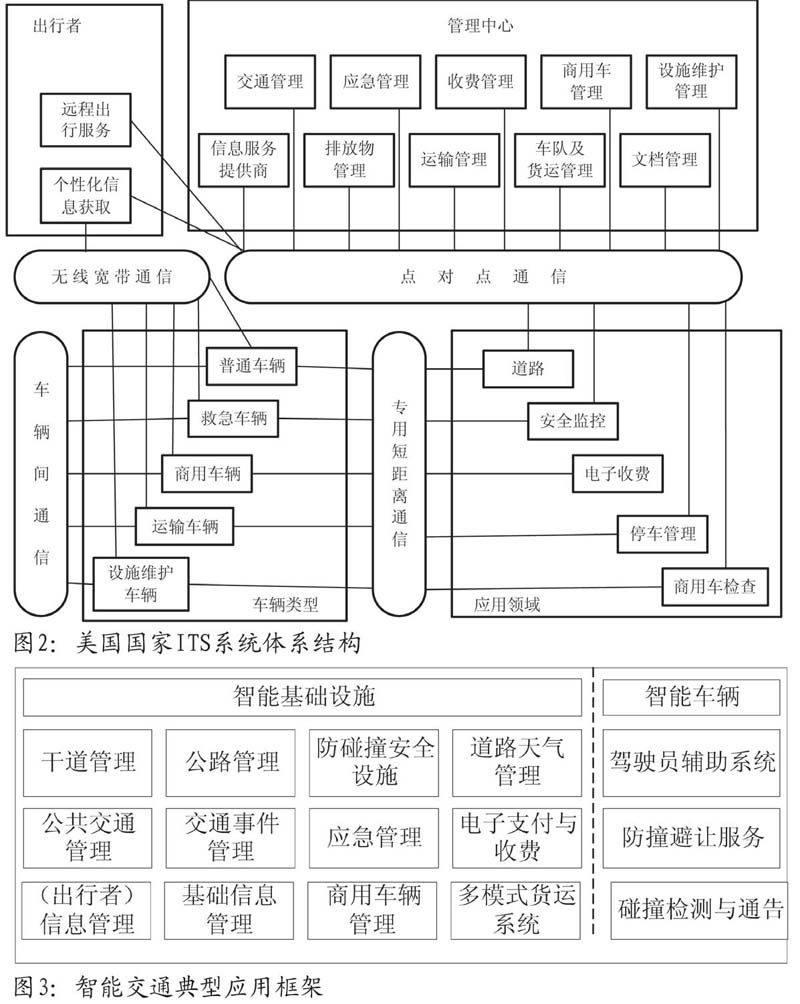

经过近30年的发展,ITS已由早期所谓七大功能系统的划分,演进为图2所示的结构体系[9]。典型应用一般由两部分组成,即智能基础设施和智能车辆[10],具体框架如图3所示。

(一)ITS技术的三大主要功能

应用ITS技术,主要实现以下三个方面功能[11]:

1.高峰期交通管理。主要管理在高峰小时或者计划的大型活动或事件期间的交通拥挤,以及不可预期的事件如交通事故下的拥挤管理。

2.交通安全性管理。在城市交通管理中,减少事故数量,减轻事故严重程度,寻找造成事故的原因并通过有效设计避免事故的再次发生。

3.网络交通管理。应用城市交通管理控制系统(Urban Traffic Management & Control,UTMC)确保在城市交通网络环境下对拥挤的有效管理。

(二)ITS技术的三大技术方案

在实际交通拥挤管理中,主要ITS技术及其功能如表1所示,从中可见部分ITS技术可以满足多个目的。

1.高峰期交通管理的ITS技术方案

如表1中所示,城市交通管理的ITS技术方案有可变信息标志(VMS)、实时交通信息系统、高占有率车辆(HOV)优先车道控制、城市交通管理控制系统(UTMC)、主动式交通管理(ATM)、潮汐交通、动态车道管理、车载引导技术、事件检测和信号控制等。实时交通信息系统可以及时采集路网中的交通流参数,为城市交通管理控制系统提供数据支持和决策依据,同时通过可变信息板和车载引导设施实时发布网络上的交通状态,并为驾驶员提供相应的道路条件信息和可选路径,为驾驶员决策和路线选择提供依据。在常发性交通拥挤区域,实施高占有率车道管理,可以有效降低路网上的车流量,从而缓解交通拥挤。对于具有明显潮汐性的区域和道路,可以采用动态车道管理,应用变向交通保证交通流的集散,如卧城与主城区之间的早晚上下班时段的潮汐交通的变向车道管理。

2.交通安全性管理的ITS技术方案

ITS的安全辅助,主要是对驾驶员和其他道路使用人员进行预警,实时提醒其注意道路交通条件的变化,包括前后的车辆、交叉口上出入的车辆和行人、信号控制设施、标志标线等,以减少和避免交通运行中的冲突,从而降低事故率和事故的严重程度。应用到的ITS技术方案有可变信息标志(VMS)、盲点检测、冲突预警、城市交通管理控制系统(UTMC)、速度监控、自动巡航控制、连续式交通流设计、事件检测和信号控制等。通过可变信息标志可以让驾驶员实时获取前方道路的交通状态,盲点检测可以保证视觉盲点的安全,冲突预警、速度监控以及自动巡航控制都可以保证前后车辆速度之间的协同,连续式交通流设计技术可以保证驾驶过程的渐变和适应性,保证交通的平稳运行。

3.网络交通管理的ITS技术方案

对网络交通流的管理,主要是对于网络运行交通流的合理分布和优化调整,保证路网上车辆和行人的畅通与安全。城市道路网络作为交通系统的骨架和基础支撑,为交通流的运行提供了必要的条件,其主要应用的ITS技术方案有可变信息标志(VMS)、连续式交通流设计、速度监控、城市交通管理控制系统(UTMC)、事件检测和信号控制、智能基础设施和交通诱导系统等。

三、城市交通拥挤管理的ITS对策

以上分析表明,ITS技术方案可以有效管理城市交通和道路网络,提高城市交通的畅通性和安全性。但是我国现阶段的城市交通拥挤管理,主要采取的还是基础设施建设,扩大道路容量以满足交通需求的措施,这固然是弥补城市建设“欠账”的必须之举,可以解决交通拥挤的燃眉之急,但是根据亚当斯定律和世界其他国家的发展经历,单纯依靠新增基础设施是不能解决交通拥挤的,有效的途径是通过交通需求管理,运用先进的ITS技术,及时疏散交通拥挤并将其控制在一定范围内,使城市交通健康有序发展。为达到这一效果,可以采取以下ITS对策。

(一)配建路网智能交通设施

主要设置完善路网上的信息采集和发布设施,如检测器、视频监控、动态交通标志、导引信息板等,及时获取路网上的交通流信息,进行交通状态判别[12]、产生相应决策[13,14],并通过信息发布设施发布,为驾驶员提供相应的指导和建议,促使交通流在路网上的合理分布。

(二)开发先进的出行者信息系统

建立基于GIS和GPS的交通信息服务系统,为出行者提供目的地、道路、公交和其他与出行相关的信息,以帮助其选择出行方式、出行线路和出发时间,同时引导和控制车辆的运行,以减轻交通拥挤,提高出行效率,保证交通安全。

(三)建立智能交通指挥中心

通过指挥控制中心,综合集成交通信号控制子系统、电视监视子系统、交通诱导子系统、GPS警车定位子系统、接处警子系统、动态显示子系统,以及公共交通、停车管理等其他专门系统,实现信息资源共享,以充分发挥城市综合交通系统的整体效益,建立具有数据采集、处理、决策、组织协调能力以及指挥能力的科学、高效的公安交通指挥运行机制。

(四)实现公共交通服务系统智能化

现状的公共交通管理比较粗放,常常不能保证按时发车、精准到站,行程时间也不确定,不能很好地满足居民的出行需求。通过集成交通信号控制(公交优先控制)、GPS定位、交通信息检测统计系统等,保证公共交通车辆的路权和行驶速度,提高公共交通的服务水平和出行分担率,缓解城市交通拥挤。

(五)应用先进的城市交通信号控制系统

在城市交通信号控制中,开发适合我国交通特性的交通信号控制方案和算法,利用信息采集设施实时收集的数据,进行控制方案的优化,开展干道和区域信号协调控制,以提高城市交通系统的通行效率,缓解拥挤。

(六)智能车辆的开发和应用

智能车辆本身可以作为路网中的浮动车[15],实时采集和反应其运行的道路交通状态,与网络上的信息设备进行数据交换,为交通决策提供技术支持和数据来源;智能车辆之间的信息交换可以对突发状况进行预警,给驾驶员提供足够的反应时间采取措施,降低事故发生率和严重程度,提高道路的安全性;还可以进行自动巡航控制,实现车队式运行,减少车辆间距同时提高行驶速度,降低人工控制的不确定性,提高拥挤区域的通行能力。

四、ITS对策的关键技术

交通拥挤管理的ITS对策基础是有关信息及其处理,这一信息基础具有多源性,它不仅有形式多样的多传感器实时交通状态信息,还包括出行者和交通管理者的经验、感受、知识等认知信息。同时,这些交通信息具有异质性,即在形式、理解性、描述性等方面具有不同特质,如不同感觉器官接收的信息、图形信息与文字信息、定性信息与定量信息,等等。

(一)ITS对策关键技术的三大重点突破

运用信息融合技术,利用多源交通信息(实时传感器数据、历史数据、经验、知识、直觉判断等)对路网交通状况做出客观的判断和预测,将交通状态的判别结果作为决策依据,结合交通管理者的知识经验,通过智能决策模型生成相应的交通拥挤管理方案,是ITS对策的理论和技术关键。为此,需要重点突破:

1.基于多源信息的拥挤量化和拥挤特征及属性分析

综合考虑传感器产生的机器信息和交通参与者的主观认知信息,建立基于多源信息基础的交通拥挤定义和计算模型,对交通拥挤进行定量分析,解决关联流量确定和网络计算覆盖的问题,界定拥挤的状态、预测拥挤的发生和发展。

2.基于网络交通多源异质信息融合方法

多源传感器信息融合具有明显的层次结构,高层信息可以看作是从多个低层次信息中抽象而来。交通信息融合是一个复杂的多层次的信息处理过程,目前已有的大量融合算法都存在各自的优缺点,而交通拥挤管理涉及多层次、多属性的多源异质信息处理,需要构建有效合理的功能模型和融合结构将这些算法组织在一起,创建更加有效的融合方法,并重点研究不确定性融合推理方法,开发容错能力强、实时性好的高效融合算法,解决动态与未知环境下的交通融合问题。

3.决策生成模型设计

在判断交通拥挤状态的基础上,设计融合交通管理者的经验和知识的交通拥挤管理决策生成模型,实现科学有效拥挤管理。

(二)ITS对策关键技术的三大重点实现

需要注意到是,同样重要的另一关键是确保交通拥挤管理的ITS对策的实效性。这要求实施ITS对策的各类智能交通管理和调度指挥系统,在运用中不应仅限于替代体力劳动和解决效率问题,必须体现在智能化信息处理及智能方案的实现上,即:检测复杂多变的交通环境,准确解析拥堵成因及其作用特征,判断拥堵类型,生成拥堵疏解的技术方案。在实际中重点实现:

1.公安交通指挥系统与公交调度系统、出租汽车调度服务系统、停车诱导系统、公众服务信息发布系统等相关业务系统的有效整合,提高信息共享效率,支持区域交通组织决策。

2.出行信息服务,包括动态数据采集与信息提取、交通态势研判与决策、群体信息诱导、个体路径诱导、多式协同的出行路径规划等。

3.交通管理业务和智能技术的集成化,促进传统设施和技术扩能提效。包括:信号控制与信息诱导的高度统一,单行、禁左、渠化方案、信号方案、警力方案的高度统一,静态交通组织与动态交通组织的高度统一,信号优化技术、信息诱导技术、车速调控技术等与生态目标的高度统一。

五、ITS技术体系的应用实例

ITS作为城市交通拥挤管理的对策系统,以主动式交通管理(Active Traffic Management, ATM)[16]的集成理念与形式,在欧美国家得到广泛应用和研究。ATM是指基于普遍的交通拥挤现象,对常发性和偶发性交通拥挤进行动态管理的能力。它集中在出行可靠性的保障和改进上,是一整套完整的策略及新技术集成系统,其应用涵盖了规划、设计、运行决策及反馈等环节的硬件和软件,是以信息技术为核心对交通拥挤施以主动性的疏导和响应。

美国早在2005-2006年就对此进行了系统考察,它在推动ATM的过程中,除了将ATM对策渗入基础设施优化、系统规划、作业设计、投融资过程中外,也在具体方法和技术上有所突出,这就是侧重于运营操作、出行者意向、出行可靠性、车道管制、信息协同,并强调了收费只能是用作整个拥挤管理方法的要素之一。

英国在M42 J3A-7号公路上的一个具体应用见图4[11]。与之前相比,运用ATM具有比较明显的效果,延误时间有较大的减少,高峰时段的出行时间缩短了26%,通行能力增加了7%~10%,平均燃料消耗减少了4%,同时事故率下降了13%,说明主动式交通管理对交通拥挤的改善具有良好的效果。

结论

城市交通拥挤管理的研究与实践表明,智能交通系统(ITS)是实施交通拥挤管理对策的主流技术及发展趋势。针对交通拥挤的系统性、模糊性、随机性和偶发性,有关对策可归纳到时间(作业过程)、对象(系统层次)和方法(理论技术)三个维度上,并由交通运输系统的供需平衡关系将各维度的内容统为一体。运用ITS技术进行城市交通拥挤管理,应从配建路网智能交通设施,开发先进的出行者信息系统,建立智能交通指挥中心、实现公共交通服务系统智能化、应用先进的城市交通信号控制系统、智能车辆开发与应用几个方面入手,综合集成有关ITS设施设备和软件系统,突破基于网络交通多源异质信息的拥挤量化、信息融合和决策生成这几项技术关键,并注重对策运行的实效性保障工作。显然,主动式交通管理(ATM)的设计与应用为此提供了有效的示范。

说明:本文系基金项目——中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(SWJTU09ZT18),四川省重点实验室开放研究基金(SZJJ2011-031)。

参考文献:

[1]张毅.我国私家车增长有点儿快[R].http://www.people.com.cn/h/2011/0721/c25408-3376262154.html,2011.

[2]Michael Greene. The Future of Personal Transport in China: Summary of a Symposium[R], National Academy Press, Washington, D.C., 2001.

[3]陆化普,殷亚峰.大城市交通拥挤对策技术展望[J].城市规划,1995(4).

[4]Cambridge Systematics, Inc.. Traffic Congestion and Reliability: Trends and Advanced Strategies for Congestion Mitigation[R]. Federal Highway Administration, 2005.

[5]顾基发,唐锡晋.物理-事理-人理系统方法论:理论与应用[M].上海:上海科技教育出版社,2006.

[6]CAPE COD Commission. Chapter 6: Congestion Management of 2012 REGIONAL TRANSPORTATION PLAN[R]. County of Barnstable,Massachusetts. 2011.

[7]谈晓洁,周晶,盛昭瀚.基于知识的城市交通拥挤疏导决策支持系统的构造[J].信息与控制,2001,31(1).

[8]刘澜,王琳,刘海旭,许世雄.交通运输系统分析[M].成都:西南交通大学出版社,2008.

[9]Research and Innovative Technology Administration. http://www.its.dot.gov/arch/index.htm, Washington, DC. 2012.

[10]Research and Innovative Technology Administration. http://www.itsoverview.its.dot.gov/, Washington, DC. 2009.

[11]Steer Davies Gleave. A report to the Northern Way: Congestion management using Intelligent Transport Systems[R],Leeds,2008.

[12]姜桂艳.道路交通状态判别技术与应用[M].北京:人民交通出版社,2004.

[13]戢晓峰,刘澜.基于案例推理的交通拥挤管理方法[J].西南交通大学学报,2009,44(3).

[14]戢晓峰.基于信息提取的区域路网拥挤管理方法[D].成都:西南交通大学,2009.

[15]Kumud K. Sanwal,Jean Walrand. Vehicles as Probes[R].California PATH Working Paper,1995.8.

[16]Mohammad Mirshahi. Active Traffic Management: The Next Step in Congestion Management[R]. U.S. Department of Transportation, Federal Highway Administration. 2007.

责任编辑:张炜