现代城市交通中路车之争的矛盾缓释

2012-04-29李彬

李彬

导读:随着私家车时代的来临,对道路资源提出了更高的要求,而我国城市的高密度特征和较低的人均道路面积将远远不能满足私家车快速发展的需求。为缓解私家车剧增与道路资源匮乏的矛盾,必须对我国私家车现状和道路的发展特征进行研究分析,对国内外城市的相关经验进行探讨和归纳,并在结合我国城市自身发展特点的基础上,提出破解城市交通中的修路与减车矛盾的思路和长效对策。

前言

随着社会经济的发展,人民物质生活水平不断提高,私家车作为大众出行的交通工具日益普及,我国在逐步迈入私家车时代的同时,随之而来的是全国各大城市均面临不同程度的交通拥堵问题。

我国人口众多,城市用地紧张,道路交通用地在城市用地中所占的比例不可能有大的提高,私家车的快速发展将使我国道路基础设施不足的矛盾更加严重,因此,缓解私家车的增长需求与道路资源的矛盾是解决城市交通拥堵问题的重要手段。

一、我国私家车与道路发展的多元特征

(一)私家车增长迅速,道路设施增长相对缓慢

截至2011年底,全国机动车总保有量达2.33亿辆,其中汽车1.14亿辆,汽车占机动车的比率首次超过摩托车,我国私家车结构由摩托车为主向汽车为主转变。私家车迅速增长,其保有量达7206万辆,占汽车保有量的73.2%。

由于机动车迅速增长是经济发展的结果,近10年来,机动车保有量保持较快增长速度,年均增量达1000万辆左右,2011年全年增加1773万辆,而道路设施的增长受空间、城市布局等多方面的制约。过去10年间,城市道路长度增加2.1倍,人均道路面积增加1.7倍,但与此同时,机动车保有量增加了4.6倍,私家车保有量增加9倍,日均机动车出行增加了24倍。由此可知,城市道路等基础设施建设跟不上交通需求增长速度,而且现状城市可利用的土地规模有限,单纯靠新建城市道路无法缓解交通出行压力。

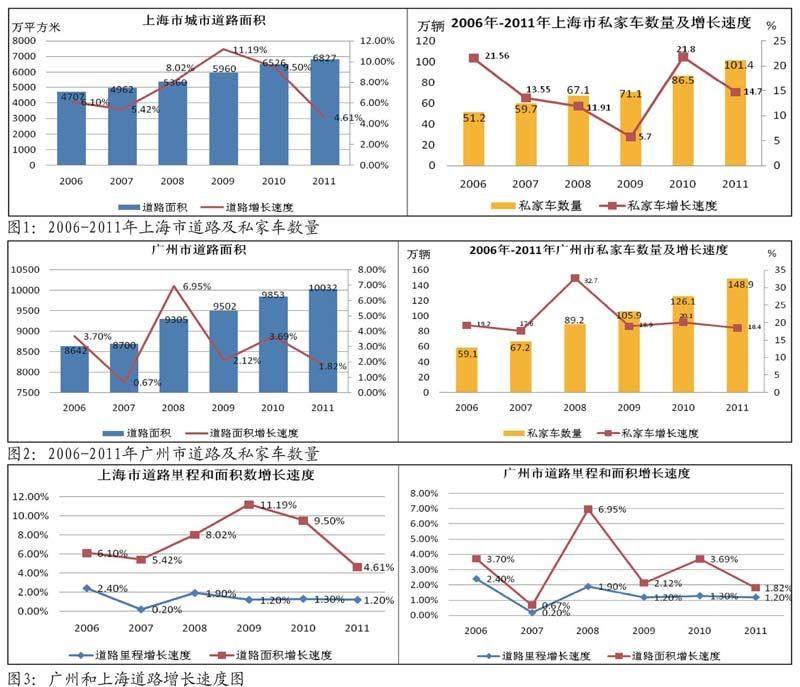

随着城市的发展,城市人多地少的矛盾逐步凸现,城市用地紧张,交通用地在城市用地中的比重较少,城市道路面积的增长速度远远达不到私家车增长速度。而私家车作为经济发展的产物,伴随着城市经济水平的发展逐年递增,以广州和上海为例:城市道路面积的年增长速度逐步降低,而私家车年增长速度约为20%。因此,结合中国大型城市的发展经验和教训,城市永远不能提供满足私家车交通需求的道路空间。

(二)机动车拥有率低,区域分布集中密度高

我国作为一个人口大国,私家车总拥有量较高,但是较之发达国家,我国私家车拥有率却不高。从私家车分布密度来看,我国的密度较之发达国家高出很多。就人均可利用的城市土地面积来看,我国的人均可利用的城市土地面积却只有世界平均值的1/3。

我国私家车发展最发达的城市,如北京,机动车保有水平较高,千人机动车拥有量为234辆,相对于美国千人机动车拥有量为700辆左右和西方国家400辆左右,还有一定的差距,但是城市的私家车的分布密度已超过美国和欧洲国家。以小汽车为主的北美国家,虽然其汽车千人拥有量已远远超过北京、上海等国内大型城市,但是其国家城市发展用地大,因此小汽车分布密度较我国大型城市较少。

(三)路网规划滞后,交通流量集中度高

随着机动车的迅速增长,城市大运量的交通走廊的出现,各个城市普遍进行了大规模的道路规划和建设,但是道路设施总容量依然不足,路网的结构及功能仍不尽合理,难以满足未来交通持续增长的需要。在机动车拥有水平远低于发达国家大城市的情况下,交通拥挤矛盾已经较为突出,且由于政府部门往往重视对城市快速路和主干道的规划和建设,导致路网组成结构不合理,缺乏相应的补充层次道路网,路网功能层次不清晰。虽然道路面积在一定程度上增加,但是道路里程数的增加速度较慢,其中就支路网密度而言,同发达国家差距较大,尚未形成合理优化的道路系统,以上海和广州为例,道路里程数的增长速度约为道路面积增长速度的1/3。

随着交通量集中度的增加,城市道路层次功能不清晰,交通的生成点与主要的干路系统缺乏过渡性连接设施,城市交通集中在几条贯通性干路上,不利于不同类别道路系统交通功能的发挥,且现状各级路网系统性差,断头路较多,路网整体性功效也就无法得到有效发挥。

二、境外城市路车矛盾破解的经验借鉴

(一)香港模式

虽然香港人口密度比北京更大,但是至今没有对私家车上牌进行过任何限制。近十年来,香港只增加了约8.2万辆私家车,私家车增速缓慢,其采取的主要措施有:

1.领取牌照容易,养车费用昂贵

香港采取每年收取牌照费用的方式,其牌照费用视引擎大小收取,在香港,最低的车牌费为3929元/年。对于一般的香港人而言,假如拥有私家车,每年的交牌费用是一笔不小的负担。通过增加养车费用的经济杠杆,达到限制私家车的快速发展。

2.拥有私车多,用车频率低

香港的燃油税包括在油价中,在私家车主支付的燃油费用中,其中一半是高额的燃油税。通过长期征收高额的燃油税,增加私家车的出行的成本,以降低私家车的使用频率,减少私家车的交通量。

3.大力完善城市公共交通

在香港所有机动车中,私家车占66%,公共交通车占6%,但是香港路面的私家车在30%以下,公共交通车在70%以上。这是因为香港大力建设地铁等设施,成功地把大众的出行需求引向各种公共交通工具。每个新镇都通地铁,因此大部分香港人都选择公共交通工具出行,即便有私家车也是周末才用。

(二)日本模式

日本人口密度较大,私家车拥有率较高,大概在60%左右,但由于使用成本高,近年来私家车增长速度较慢,加之合理地引导私车出行,从而使私车对交通影响总体受控。

1.买车必须提供停车位证明

日本政府对待私家车的发展“以静制动”,利用有限的停车位限制私家车的发展,政府规定买车必须提供停车位证明。由于日本人口密度较大,人均可利用的道路面积较小,因此其停车位配建指标相对较少,通过停车位证明方式,限制私家车的快速发挥。

2.公共交通吸引力不断

私家车的拥有率较高,大城市公共交通发达,因此私家车拥有率低于乡村。在农村和小城市,一般出行都会开车。在大城市,由于考虑到塞车、停车费昂贵等因素,一般出行会选择地铁、电车等公共交通,但在远离城市中心的地方度周末或度假时,会选择私家车出行。

(三)新加坡模式

新加坡作为一个岛国,其国土面积小,人口密度较大,城市的汽车容量也基本饱和,但依然相对便捷,秘诀有以下两方面:

1.限定机动车使用期限

新加坡采取汽车拥车证模式限制机动车的增长,即每个拥车证对应1辆车,有效期10年(出租车8年,不可延期),拥车证的价格根据实时的供需情况和机动车型号制定,且为了抑制投机,拥车证不可转让。另外购车需征收高额税收,因此,缴纳的各种附加费用远远高于购车价格,有效地抑制了私家车的增长。

2.限制私家车使用范围和时段

新加坡已形成面积约为130平方公里的交通收费区,通过对高峰时段进出该中心区收取拥堵费,进入中心区车流量减少。数据显示,通过收取拥堵费后,在高峰时段进入城市中心区的车辆减少了44.5%。

三、我国缓解城市路车矛盾的多元对策

随着道路交通的拥堵,政府部门不断加快道路基础设施的建设,道路的供给和私家车的需求会稍微缓解,但是道路空间有限性、不可再生性决定了道路增长的潜力有限,私家车对道路的需求将永远超过道路增长,导致城市的交通拥堵问题将日渐凸现。而仅仅依靠新建道路基础设施,增加交通供给无法解决其长远问题,所以必须从城市交通需求管理进行考虑。

城市交通系统的可持续发展是城市可持续发展的重要方面。促进城市交通可持续发展的主要途径之一是降低小汽车的拥有量和使用频率,鼓励居民出行向公共交通方式转移。

(一)优先发展城市公共交通

私家车快速的发展,导致有限的城市道路资源远远不能满足其发展需求,尽管这一问题的发生原因很多,然而缺乏一个便捷、舒适和高效的城市公共交通系统是其重要原因之一。从香港、东京、新加坡私家车发展来看,尽管其私人小汽车居民拥有率较高,但是其城市公共交通系统十分发达,地铁、公交站点和换乘枢纽遍布全市,乘坐公交与换乘方便快捷,能较好的满足市民的出行需求,即使在早晚高峰时段,仍有80%以上的人会选择公交出行。相对于私家车出行,公共交通不仅便捷高效,且出行成本较低,城市公交的吸引力已远远超过私人小汽车等各种出行交通方式,这使得私人小汽车高拥有率的城市中,城市道路交通仍保证通畅。

1.确定公交优先的交通定位

小汽车的运能仅相当于公交运能的五分之一到十分之一,而占用的道路资源却是公交的十到二十倍。轨道交通或架在空中,或埋在地下,占用土地较少。因此,应适当限制小汽车的使用,大力发展以轨道交通为主的公共交通。

公交优先之所以不尽人意,从表面上看是私车在占用道路、分流客源,但更多的是由于现有的公交供给远远不能满足日益增长的公交需求,使得部分出行者不得不舍弃方便实惠的公交车。我国道路资源紧张的特征,决定我国城市交通应采用占道面积少、运量大、速度快的新型公交运送模式,而不是倚重于人均占道面积多、停车面积大的小汽车模式。从社会学的角度来看,提倡公交优先,也是一个社会公平,即城市正义的问题。

2.提升公共交通的竞争力

我国道路增长速度较快,但是私家车的发展速度更快,道路的发展永远跟不上私家车的发展。相对于欧美国家,我国人均可利用面积较少,意味着人均占道路面积较少的公共交通更应优先发展。相对于私家车,公共交通在准时性、可达性、舒适度等方面不如私家车,因此提高城市公共交通吸引力关键在于其提供最优先、最可信的出行方式,提升城市公共交通的竞争力,使市民真正体验到方便、准时、舒适和经济的公共交通出行方式,将私家车出行转变为公共交通出行。

(二)合理引导私家车的使用

当经济发展达到一定程度,私家车拥有量就不一定能衡量地区收入水平了。发达的公共交通系统、道路网络优化和有效的执法管理,才是社会进步的重要标志。

城市道路的最初始和最人本的功能就是便于人们行走、人际交流,满足人对自然开放空间的心理需求。与发达国家相比,中国的私家车拥有率并不高,大城市交通拥堵现象越来越严重,一方面是城市公共交通不能高效满足市民的出行需求,另一方面在于私家车的不合理使用,可以从以下三方面引导私人小汽车的使用,改变用车习惯。

1.规定使用时段

中国各主要城市交通拥堵现象出现在早晚高峰时段,其原因为现状道路容量不能满足早晚高峰时段的出行需求,而高峰时段私家车在道路上的出行比例约为60%。通过收取高峰时段通行费等经济杠杆形式,提高公共交通的舒适性和准时性,对使用私家车时段出行进行诱导。

2.限制使用频率

据不完全统计,中国各个主要城市私家车的出行总量中大约有45%的出行范围在5公里以内,私家车出行次数较多,使用频率高,首先可适当发展自行车出行,将部分短距离的出行转移至自行车出行上。另外,增加私家车出行成本,改变短距离使用小汽车出行的习惯。

3.确立使用范围

各个城市中心区内由于土地开发相对集中,而承担起相对集中交通量的道路资源有限,中心区内应限制私家车的使用。在远距离连接市中心的出行中,应完善P+R设施,以公共交通作为连接市区的通道,在部分区域加强小汽车接驳。

(三)优化道路网络结构,合理分配路权

目前城市的道路通行能力的不足已导致较为严重的交通拥挤,同时表明了道路建设的必要性和紧迫性。但鉴于我国城市用地特征,可供建设道路的土地面积有限,因此,在适当增加道路资源的基础上,更应优化现有的道路资源,提高道路的利用效率。

1.提高路网资源的利用率

进一步完善道路路网,合理规划布局,优化道路网等级结构,完善交通干道与支路系统的过渡性连接设施,利用道路的限行设施,将不同出行距离的交通相互分离,提高整个路网资源的利用率,发挥不同等级路网的功能,避免机动车聚集在有限的主要干道上。

推进道路网络建设,优化道路等级结构,最终形成一个以快速路、主干路为骨架,次干路和支路为基础,保障公交优先通行,充分重视慢行交通的道路运行系统。

2.完善城市道路的通达性

对城市的等级道路瓶颈、堵头和错位道路进行改善优化,保持低等级道路的连贯性。对于主次干道平行的支路重新进行功能定位。完善城市道路等级的通达性需提高城市低等级道路的密度,逐步形成功能完善、覆盖面广的低等级道路系统,并在提高干道网的效率的同时,为市民生活性出行提供最直接的服务。

3.完善公共交通的专用道

大力发展公交专用道,完善道路资源在不同的交通出行方式中合理分配,实现道路资源对公共交通“倾斜性”和对私家车“排他性”。根据数据,表明平均运载一个人所占道路面积,小汽车是大型公共汽车的5倍, 在行驶中车与车之间的距离所占面积,小汽车是大型公共汽车的9倍。如果按小汽车实际运载人数为1.3人,则小汽车平均运载一人所占道路面积为大型公共汽车的36倍。有限的道路资源将不能担负起私家车高道路资源需求,划分公交专用道将有利于道路资源利用的最大化,实现有限的道路资源满足多数人的交通出行需求。

小结

我国已经步入私家车的初始阶段,我们面临的问题并不是私家车进入家庭的速度,而应该放在中国城市发展的大背景下对整个交通系统进行考虑,对城市可利用的土地、道路面积和里程的供给和私家车所带来的负面效应进行综合考虑。为缓解日益增长的私家车需求和有限的道路供给之间的矛盾,不仅要对两者进行科学的交通管理和规划,还应采取一定的手段对私家车增长、使用习惯进行必要的引导,以促使其城市交通走上可持续发展道路。

参考文献:

[1]梁海澄.私家车发展的问题及对策[J].交通与运输,2006(1).

[2]朱敏清.私人小汽车的发展城市交通的影响与对策[J].公路运输文摘,2004(5).

[3]全永燊,刘小明,杨涛,等.路在何方:纵谈城市交通[M].北京:中国城市出版社,2001.

[4]肖俊涛.治理城市道路交通拥堵政策对汽车产业的影响及对策分析[J].湖北汽车工业学院学报,2011(3).

[5]张仁.城市道路交通拥堵的主要原因及缓解的基本方法[A].第七次城市道路与交通工程学术交流会议论文集[C],北京土木工程学会,2002:5~10.

责任编辑:张炜