“产城一体”视野下的多元交通困局破解

2012-04-29李朝阳张晓

李朝阳 张晓

导读:伴随着私家车时代的到来,我国城市面临交通堵塞、交通安全、交通噪声、交通污染等一系列问题,如何转变城市规划和交通规划理念,优化城市用地结构,构筑高效集约的现代城市交通体系,已成为值得研究的重要课题。面对我国城市交通在快速发展进程中所面临的困境,“产城一体”规划理念将有助于破解城市交通发展的瓶颈,也有利在“产城融合”背景下,关注城市用地规划和城市交通规划编制,并为绿色交通环境的构建和集约出行方式的倡导提供积极的参考依据。

随着城镇化与机动化的迅猛发展,我国城市已步入汽车时代,私家车在带给人民出行舒适、自由、方便的同时,也带来一系列负面效应,危及城市的新一轮发展。面对日益严峻的私家车洪流,单纯加大道路设施建设或者限制私家车使用的功效已日渐衰微,如何从根本上解决城市交通问题急需重新定位。面对日益凸显的交通拥堵,公交、自行车、步行等绿色、低碳交通方式非但未得到应有重视,反而受到排挤和忽视,如何关注民生交通,构建优质的生活环境急需重新考量。

当前我国城市发展已进入新阶段,从解决城市交通问题的阶段性特点看,已经由以大规模扩大道路容量、提高交通基础设施利用效率为重点的交通缓堵对策,进入到以加大力度调整交通结构、确立公共交通为主导的发展阶段[1]。而在“十二五”期间,工业化和城镇化的“双轮驱动”成为规划的关键词,应运而生的则是“产城一体”的规划理念。这不仅是对规划思路的革新,更是对城市交通需求重构的导引,同时,也将成为治疗“现代城市病”的一剂良药。

一、私家车时代的城市交通危机

城市交通是城市用地的表象。不断无序扩张的城市用地,加速城市交通系统运转的低效与个体化。尽管我国不少城市的交通基础设施硬件水平达到世界一流,但是这些设施的服务水平远未达到世界一流,并未给人民带来出行的享受与便捷。目前,我国城市交通发展面临的问题与挑战涉及国家安全、人民生命安全和人民身体健康[2]。私家车时代带来的不仅是交通拥堵、出行不便,更是能源危机、事故频发和环境污染。这些症状已经如同毒瘤般长在城市的肌体上,处于恶性循环而无法自拔。我们需要做的不是在这个毒瘤上不断用药,而是彻底把毒瘤从城市肌体上剥离、割除。

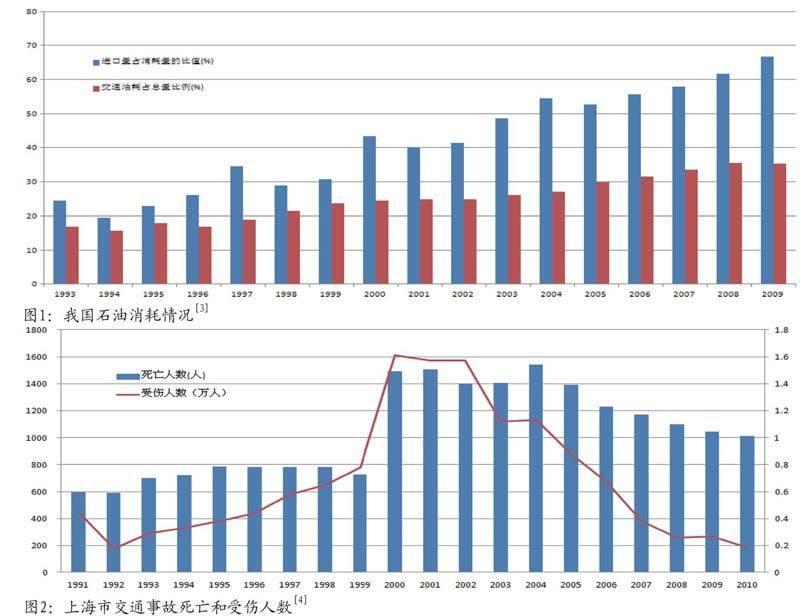

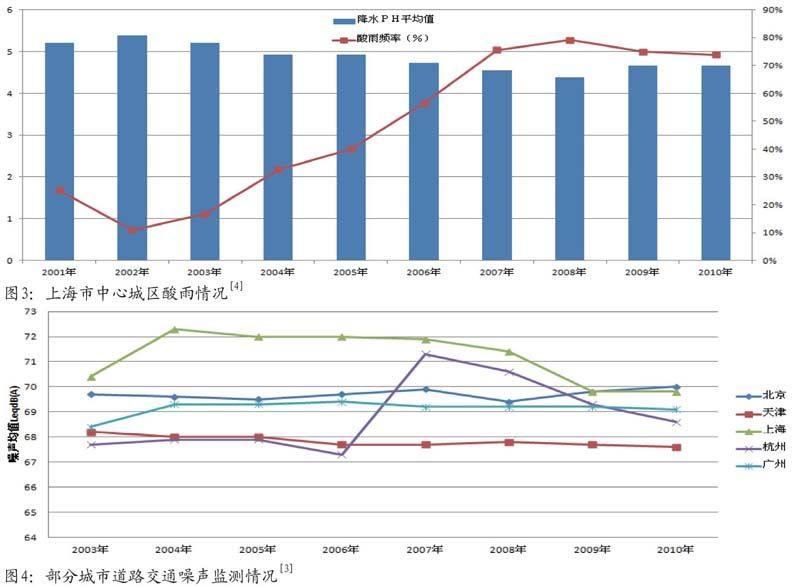

(一)交通能耗居高导致国家能源稀缺

虽然近期国际油价有所下降,但是纵观近几年的原油价格,仍是呈大幅上升趋势。国内许多城市都出现过“油荒”现象,小汽车、大卡车因加不到燃油而造成交通堵塞。从1993年开始,我国自产的石油已不能自给自足,并成为石油进口国。1996年,我国就成为继美国、日本之后的第三大石油进口国。到2003年,我国已成为仅次于美国的第二大石油进口国。这样,能源危机直接威胁到国家安全,关系到国民经济和社会生活的健康发展。在整个能源消耗中,交通能耗占据的比例很高,且呈逐年上升趋势(图1)。如何减少交通能耗,打造低碳交通也就成为解决国家能源短缺问题的重要措施。

交通能耗主要来源于私家车的过度使用。单纯控制私家车的增长已不能有效缓解能源短缺所带来的危机,找到合理的城市用地与交通发展模式来引导人们使用公共交通、自行车、步行等绿色与集约出行方式才是减少交通能耗的关键。

(二)交通事故频发威胁人民生命安全

我国每万汽车交通事故死亡人数远高于发达国家。目前,全国平均每天近220~250人因交通事故而死亡。2010年,全国因火灾死亡人数为1205人,交通事故死亡人数是火灾的54倍[3]。以上海为例,尽管近年来加大了交通安全建设力度,但是交通事故死亡人数却居高不下(图2)。2010年,上海市平均每天约有3人因交通事故死亡,5人因交通事故受伤,因交通事故死亡人数是火灾的10倍[4]。但是,人们对于火灾的关注度往往大于对交通事故的关注度,交通事故的严重性并未引起人们的足够重视。

造成交通事故频发的原因除了人们薄弱的交通安全意识,诸如机动车不按交通信号灯停行,行人不遵守交通规则等,更重要的是“车本位”思想对行人空间的挤压和吞噬,导致机动车与非机动车及人行之间的严重冲突。不仅如此,我国交通事故发生的范围也正向大学校园、居住小区等传统安宁区域蔓延,老人、儿童、大学生等弱势群体的交通安全受到严重威胁。究其原因,是机动车的使用过量及城市安宁区域绿色出行空间的占用和缺失。

(三)交通污染严重降低城市生活品质

在我国,机动车尾气已逐渐成为城市的第一大污染源。汽车尾气危害人体健康,对行人及在道路两旁居住或工作的人员所造成的危害尤为巨大。交通污染,已严重影响人们的居住及生活环境。

我国是世界三大酸雨区之一。汽车尾气排放的氮氧化物、二氧化硫对酸雨的贡献率正逐年上升。以上海为例,不仅中心城区空气主要污染物很难明显降低,而且酸雨情况更加严重,酸雨频率逐年提高(图3)。

全国省会城市近三分之一路段噪声超标,城市交通干线的噪声超标情况较严重(图4)。近年来,随着私家车的不断增加,尽管部分城市采取了市区禁止鸣笛等严格的噪声治理措施,但交通量增长新增噪声抵消了治理效果,城市主要道路两侧的噪声污染在不断加剧,很难取得明显的治理效果。

除了传统的控制私家车使用的措施,从根本上改变城市空间结构,构筑组团式绿色出行空间同样是有效控制交通污染蔓延的重要措施。

(四)交通拥堵加剧影响城市运转效率

城镇化导致大量农村人口进入城市,使用交通设施的人口基数大大增加。城镇化使得城市社会经济繁荣,交通设施硬件条件改善,居民社会交往和弹性出行次数增多,进而导致居民的日均出行次数,即出行强度不断增加。城镇化导致城市建成区范围扩大,居民上班、上学、生活出行的距离增大,甚至跳跃式增加。以上海市为例,自1986年至2004年,居民平均出行距离由4.3km增加到6.8km,增加了58.1%,居民机动化方式平均出行距离由8.9km增加到11.6km,增加了30%[5]。以苏州市区为例,自1996年至2009年,建成区面积由74km2增加到324km2,扩大了3.4倍,与此同时,居民平均出行距离由3.64km增加到7.9km,增加了近117%[6]。伴随社会经济迅猛发展,城市居民生活水平大幅提高,居民对出行质量要求越来越高,私家车迅速普及。在城镇化和机动化的双重作用下,交通拥堵成为我国城市的顽疾。

上海市的机动车交通量主要集中在中心城区,中心城区的车速也是逐年下降。目前,快速路的通行能力基本耗尽,快速路系统的各条道路交通量均接近饱和。这样的交通状况严重影响城市的运转效率,阻碍社会经济的快速发展。如何合理布置城市职能空间,分散机动车带给中心城区的压力是城市规划和设计中所要关注的重要问题。

(五)产住明显失衡造成交通冗长低效

传统观念认为,城市人口疏解就是中心城区的人口向外疏解,就是在城市外围建设住宅。这导致我国城市新开发区域的居住人口与就业岗位严重不平衡,人为导致冗余的、长距离的潮汐交通,使广大市民难以体会到交通发展的成果,严重影响城市运转效率。目前,我国城市以“摊大饼”的模式迅速扩张。与此同时,许多城市也配套建设多重环路,导致城市不断臃肿,人们的出行时间不断增加。郊区新城虽然发展迅速,但郊区新城不能提供合适且数量充足的就业岗位,不能提供配套的高品质的学校资源和购物设施,新城住户居民的目标活动空间仍聚集于中心城区。如此看来,郊区新城在吸引和疏导中心城区人口方面并未起到很大作用。以上海“一城九镇”规划建设示范和“1966”城镇体系为例,中心城区的建设用地及工业用地均呈现向外大幅度扩散的趋势,从1997~2008年新增的居住用地与工业用地的变化来看,两者空间趋势基本呈反向扩张,生活与就业空间的契合度较低,说明就业岗位与居住疏散严重不匹配[7]。随着上海中心城区的功能结构调整以及城乡壁垒消除,这种势态有进一步趋重的可能。另外,部分新市镇选址偏离主要交通干线,不利于人口集中;公共交通网络导向非常偏重中心城区,尤其是轨道交通在规划上仅考虑中心城区放射,导致郊区公交的先天不足与中心城区的公交压力剧增[8](图5);公共服务配套跟不上,郊区城镇无法留住居住人群。如何在规划层面做到平衡布局、有机疏散、合理引导,这是解决中心城区交通压力大的治本办法。

二、“产城一体”概念与规划理念

在我国城市,人口和产业在城区的高度集中不但造成了交通拥堵、环境恶化、房价高涨,而且空间压抑感和垂直“鸽笼式”生活方式,也产生了一系列社会问题。

事实上,在工业化和城镇化进程中,集聚和分散一直是一对孪生兄弟,考验着人类的智慧。“分散的智慧”,既包括城乡之间的均衡发展,也包括城市内部空间的合理布局。很多时候,这一辩证关系在理念上和实践上都遭到忽视,重集聚轻分散现象极其普遍,从而造成城镇体系的失衡。资源集聚可以产生规模效应,但是过分集中则会产生规模不经济。

以上海为例,总体上看,上海的人口和产业依然高度集中在外环线内的600多平方公里的中心城区。这个区域只占上海行政面积的十分之一,但是常住人口超过总人口的半数以上。同时,市区之内也呈现多中心高度重叠的格局,而非理想的多中心组团模式。

2011年,上海公布“十二五”庞大的造城规划后,很多新城都提出要探索“产城融合”。从原来只具有居住功能的“卧城”,发展到具有半独立功能的卫星城,最后到集居住区、工业区和商贸区三者为一身的相对独立的产城融合新城,理念在逐渐清晰化[9]。

(一)“产城一体”的概念

产业,是城市发展的支柱和动力源泉。城市,是产业发展的载体和依托。而产城一体则是指将产业功能、城市功能、生态功能融为一体,构建宜居宜业的城市发展格局[10]。

产城融合发展让生产和生活都方便,在工业园区内规划住宅、超市、街区等生活配套服务以及学校、医院等公共配套设施。新城规划以组团的形式和谐发展,使新城内部的居住人口数与可提供的就业岗位数基本达到均衡,减少人们上班出行的时间。组团内部的交通出行方式以步行、自行车为主,小汽车为辅;组团之间的出行依托强大的轨道交通或城市快速公交网络。这样的组合可以从根本上缓解中心城区高峰时期的交通压力,并能在组团内部真正实现绿色交通出行,打造生态交通环境。

(二)“产城一体”的规划理念

1、步行尺度的居住环境

在新城建设中,可根据住区的规模分级布置不同的公共服务中心,使生活在住区中的居民都能在适宜的步行范围内享受便利的生活。这样的步行理念,做到在工作空间、居住空间、商业空间及工作区域之间,建立人行道联系网,使得居民能步行或者利用自行车到达新城内的各个职能空间内。

2、相对自足的组团模式

新城内部具有居住、工作、娱乐、休闲和购物等多种功能,成为相对独立的自给自足的组团,使组团内部居民的生活更加便利,无需频繁进入中心城区购物、消费。由于考虑了就业机会与居住人数的均衡,与以往只考虑服务娱乐等配套设施有很大的不同,可以减少日常大量的通勤。另外,新城内以绿色出行方式为主的交通引导模式,也不会造成组团内的交通压力。

3、点面结合的交通体系

以区域性城市综合交通枢纽或公共交通枢纽站为中心组织空间开发,形成节点状布局、整体有序的网络结构。用快速的、通行能力大的区域性交通走廊,如轨道交通,作为城市内不同组团之间的联系纽带,便于人们的跨区居住与工作。此外,新城内部的公共设施齐全,包括学校、社会活动、政治活动、娱乐活动的中心,并在组团内提供足够的就业机会,使组团功能多元化,也减少了中心城区的交通压力。

4、人本宜居的环境设计

在组团的规划与设计上,着眼解决的不单单是工作和居住的问题,而是融合文化、历史甚至艺术,营造出一种对人性关怀的氛围,使组团成为城市文脉的延续,具备城市所应有的所有要素,给生活在组团中的人们以心理上的认同感,从而创造出人性化的生活环境。这样可以有效减少中心城区的人口,形成合理的城市人口布局。

三、“产城一体”的城市与交通规划

(一)更新理念,打造绿色交通,构建步行环境

我国许多城市“十二五”规划,提出了“产城一体”、“产城融合”的理念,这同样影响着城市交通规划理念的转变。同时,在“产城一体”的背景下,也更能真正贯彻和落实绿色交通的理念。“产城一体”模式为绿色交通的发展提供了萌芽和生长的优质土壤,而绿色交通、低碳交通的构建也为“产城一体”中组团宜居环境的营造作出巨大贡献。

“产城一体”模式下,可以建设满足城市发展要求、符合现代城市交通发展方向的和谐交通体系,提供“便捷、通畅、高效、安全”的交通服务,实现交通节能减排,构筑优质交通环境。但是,如何使得开发强度与交通配套相匹配,如何实现以步行为尺度组织交通,减小居民对小汽车的依赖,都是需要在规划及设计阶段充分考量的关键点。

在我国,“产城一体”虽然强调的是工业化和城镇化的平衡,但是仍应更多地考虑居住人群的出行便利与生活环境品质。新加坡公共组屋的开发是根据概念规划,按新镇模式进行规划设计。一个新镇规划便是一个分区规划,一个新镇的规模约在15万~20万人口,每个新镇中心设有地铁站、公共汽车换乘站和商业中心,按邻里、组团分级组织住宅群,配置相应的公共服务设施。我国新城居住区的规划模式可借鉴新加坡新镇模式,以打造具有城市氛围且适宜步行的新城;新城工业区的规划应以便利于民、服务于民为宗旨,而不是以工业区为核心来规划设计和组织交通,以防出现原来有“城”无“市”的局面。

(二)优化结构,提高交通效率,保障出行安全

产城一体是将产业与城市结合在一起,打造多组团的城市空间结构。相对于现有的过度聚集于中心城区的城市布局,这样自给自足的组团结构优势非常明显,尤其是对于交通压力的缓解,更是从根本上发挥作用。虽然一个新城是一个相对自给自足的小社会,但它不是孤立存在的,而是整个密集发展又相互关联的城市系统中的一个结点。快速、方便、多样的交通体系将新城与市中心紧密相连。跨区域的上下班出行变为组团内部出行,不仅减少了出行时间,更分担了中心城区的交通量。出行方式则由私家车变为公共交通,以更便捷的公共交通设施来吸引人流,改变人们出行方式。组团内的交通以步行、自行车等绿色交通出行方式为主,更降低了交通事故发生的概率,减少了机非干扰、人车冲突,保障了人们的出行安全。

产城一体是未来城市发展的必然方向。城市多个微循环共同构成整个城市的大循环,更有利于城市整体的发展。但应当指出的是,城市布局的结构优化只是为解决城市交通问题提供优质的土壤,并不意味着优质的土壤就一定能培育出好的果实。因地制宜,按照不同区域的交通需求来规划公共交通线网,在道路建设上按照区域的不同来取舍机动车和行人的利益才是结出好果实的关键。

在我国的新城规划中,应以区域性公共交通枢纽站或大的综合交通枢纽为中心组织空间开发,形成节点状布局,打造整体有序的城市网络结构;用快速、集约的区域性交通走廊作为城市内不同组团之间的联系纽带,多个新城的串联便形成了城市的主体。这样,新城与中心城市才能达到有机组合的目的。在组团内部,以绿色交通方式出行为主,在道路建设方面,则应该适当拓宽人行道和非机动车道的宽度;对于组团之间的出行,以轨道交通或快速公交为主,适当规划1~2条城市外围轨道交通或快速公交环线,以减少人们在中心城区的换乘和聚集。

(三)多元整合,构筑网状枢纽,实现链式出行

产城一体背景下,交通模式的发展宜采用集约、复合的方式,将多种交通方式整合在一起,从而实现交通方式之间的紧密换乘,最终打造出地面公交、自行车、步行同轨道交通或快速公交之间的出行方式链。

为减少居民对私人小汽车的依赖,打造出行方式链,在规划中如何设置公交中心及转乘站点,从而最大限度便利居民,缩短不同出行方式之间换乘的时间距离与空间距离,实现“紧密换乘”是关键。新加坡的交通体系即实现了紧密换乘和多种交通方式的有机整合。新加坡通常以地铁站为中心建立镇中心,地铁车站又通常与公交车站或轻轨车站联合设置,周围则分级布置着邻里住宅群,步行系统比较完善;巴士则深入到市镇周边,使巴士车站都在乘客5分钟的步行范围内。通过巴士交通系统组织起来的网络将多个邻里组织在一个合理的区域发展框架系统内,就构成了一个完整的新镇。

产城一体的新城交通规划可以采用交通综合体的模式,以居住区作为轨道交通的主要辐射范围,而工业区与轨道交通站之间则以适当线路的公交作为接驳工具。主张采用轨道交通和常规公交来组织步行交通环境(居住、办公、零售与公共空间),以“集约交通”作为核心理念,减少交通用地,复合多种交通方式。比如,可以采用轨道交通贯穿整个区域的方法,将城市的道路系统与邻里道路系统,利用公交巴士连成一个有机的公共交通网络,实现便捷的公交“出行方式链”,使整个城市的交通转变为以公共交通工具为主体,最终减少交通拥堵、环境污染与能源消耗。

(四)合理导向,引领有序发展,凸显新城作用

产城一体的提出就如同一剂治疗“现代城市病”的强心针,重新给城市的发展带来了思路和希望。这样的发展理念无疑是合理的,具有导向性的。对于整个城市,尤其是交通方面的引导作用是非常巨大的。顺理成章的引导方式让人们更多地自愿使用公共交通;多组团的规划思路则更凸显了城市集聚与分散的平衡。

新城建设提倡以“步行+自行车”的方式,将居住、工作、购物、娱乐等生活需求集中布置,塑造出社区的公共活动中心,使居住、工作、商业、娱乐、休闲等之间达到一种平衡的关系,形成一个相对自给自足的社区。镇中心的大小和土地混合利用的程度不是一成不变的,而应随所在新城的规模、位置及其在区域里的功能定位而变。新城能为居民提供综合性的服务设施和足够的工作岗位。这种相对综合、多样化的功能空间的混合形成了一个功能网络,促发了新城内居民的多样化活动和多层次需求,不仅使当地就业、当地购物消费成为可能,从而缓解了交通压力,减少环境污染,并使得社区主体间的交往及物质、信息、能量交流变得频繁。在增加自身独立能力的同时,降低了对其他地域的依赖。

新城的建设应以区域性公共交通枢纽站和综合交通枢纽为中心,在适宜的步行距离为半径的范围内,建设包含高密度住宅及配套的就业、商业和服务等内容的复合功能社区。这一发展模式包含两个层面的内容:在邻里的层面上,注重营造复合功能的、适宜步行的社区,减少对小汽车的依赖程度,同时塑造良好的城镇生活氛围;在区域的层面上,引导空间开发采用此模式,沿区域性公交走廊呈节点状布局,形成整体有序的网络状结构,扭转传统的城市“摊大饼”用地模式,进行城市空间结构的“瘦身”,提高城市运转效率,打造城市生活氛围。

四、结语

伴随我国社会经济迅猛发展,城市面临着城镇化和工业化的双重压力,而城市交通发展则面临机动化、一体化等一系列挑战。广大居民出行需求激增,私家车迅速普及,道路交通堵塞状况已由城市中心区向郊区中心、片区联系通道转移。城市内建设快速路和大立交已不能有效缓解交通堵塞,而“产城一体”理念的提出,正是解决这些交通问题的一剂良方。在“产城一体”的背景下,不仅可以转变城市交通发展理念,优先建设集约型和节约型交通设施,鼓励居民选用绿色交通方式,倡导城市交通与土地利用的协调发展,更能缩短居民出行距离,减少交通能耗和污染排放,构筑出人性化的优质生活环境。

参考文献:

[1]中国建筑工业出版社,复旦规划建筑设计研究院.城乡规划——城市交通[M].北京:中国建筑工业出版社,2011.

[2]李朝阳.城市交通与道路规划[M].武汉:华中科技大学出版社,2009.

[3]中华人民共和国国家统计局.全国统计年鉴[EB/OL].http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2011/indexch.htm, 2012-07-13.

[4]上海统计局.上海统计年鉴[EB/OL]. http://www.stats-sh.gov.cn/data/toTjnj.xhtml?y=2011, 2012-07-13.

[5]上海市城市综合交通规划研究所.上海市第三次全市性综合交通调查[R],2005.

[6]上海交通大学.2010年苏州市道路交通调查[R],2010.

[7]张捷,赵民,马梅.新形势下上海市域城镇体系及新城建设[J].同济大学学报(自然科学版),2011(8).

[8]上海市城市综合交通规划研究所.上海市综合交通年度报告(2008年)[R],2009.

[9]陈云.“产城融合”如何拯救大上海[J].决策,2011(10).

[10]百度文库.产城一体[EB/OL].http://wenku.baidu.com/view/6b7229c14028915f804dc249.html, 2012-07-13.

责任编辑:张炜