现代信托在基础设施建设融资中的应用

2012-04-29马广奇魏婷婷

马广奇 魏婷婷

摘要:信托在基建项目融资中具有重要作用。本文在介绍信托融资原理的基础上,对现有基础设施信托的运作模式进行梳理,分析了当前我国基建信托的现状和存在的问题,最后提出了完善我国基建信托融资的相关建议。

关键词:基础设施;信托;融资

中图分类号:F830.8 文献标识码:A 文章编号:1006-3544(2012)06-0048-02

一、基础设施信托融资原理

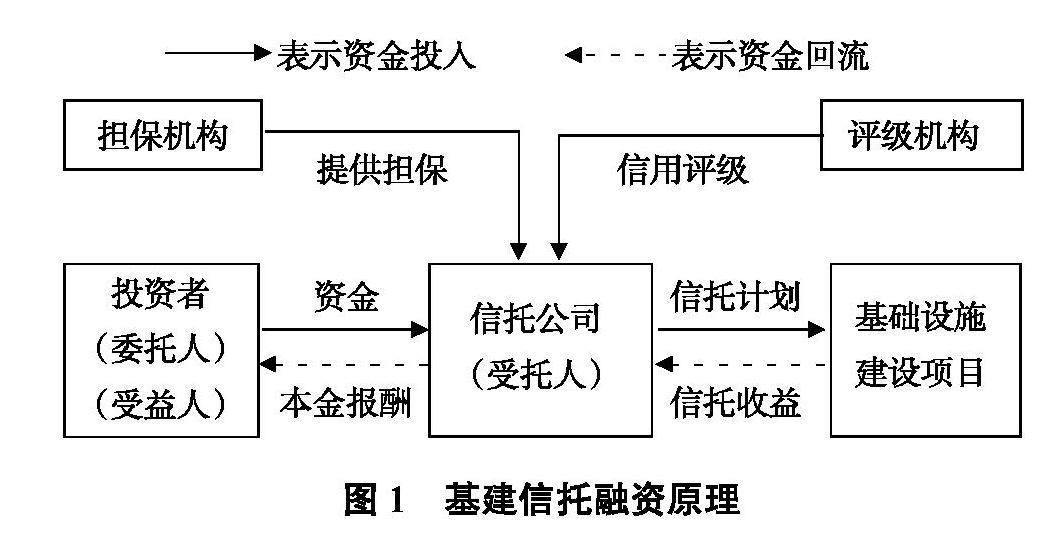

信托是指委托人基于对受托人的信任,将其财产委托给受托人,由受托人按委托人的意愿并以自己的名义,为受益人的利益或者特定目的,进行管理或者处分财产的行为。项目发起人通过专业机构搭建融资平台来筹集资金,即信托机构设立信托计划并公开出售,筹集到的资金通过信托机构投入到项目中。从融资的角度看,信托计划购买者是项目的实际投资人,信托机构是代理人,充当的只是融资过程的中介;从信托的角度看,信托计划购买者是委托人,而信托机构则是受托人,出售信托计划而筹集到的资金是信托资金,信托目的就是把信托资金投入到项目中以获取收益。这种基于信托的融资方式就是信托融资。

信托机构根据基建项目的资金需求状况,制定信托计划并面向社会公众和机构投资者公开出售,筹集到的资金由信托机构以自己的名义按投资者的意愿投资于交通运输、能源设施、市政建设等基础设施项目中,并以基建项目的资产及其收益作为偿还保证。此类信托计划大多附有担保协议,如第三方连带责任担保、项目建设方土地使用权抵押等。基建信托融资原理如图1所示。

在实际操作中,主要有以下几种运作模式:

1.贷款信托。贷款信托是目前使用最普遍的基建项目融资模式。信托合同明确规定信托资金的用途、贷款利率和期限,信托机构公开出售信托计划,筹集资金后与基建项目方签订借款合同,信托机构将信托资金以贷款形式投入基建项目,以贷款利息(高于银行利息)作为偿还保证。贷款到期后,信托机构从基建项目方收回本息,扣除手续费及代缴税费后,向投资者返还本金及收益。

2.股权信托。信托机构将信托资金以股权方式投入到基建项目中,信托资金由初始的资金转换成股权,投资者转换成基建公司的股东。信托机构为了降低投资风险,还事先与基建项目方或第三方签订股权转让协议,即项目完工后,以转让股权或者关联方溢价回购的方式实现信托资金的安全退出。与其他模式相比,股权信托投资收益较高,但对信托机构本身的投资管理水平和风险控制能力都有较高的要求。

3.受益权信托。此种方式基于基建项目未来稳定的收益,适用于电信、交通、能源等经营性基建项目。项目发起人以其所拥有的特许经营权或收费权作为信托标的,委托信托机构筹集资金。与股权信托类似,信托机构一般要求项目方提供到期回购该权益的承诺。受益权信托实际上是利用了信托的风险隔离原理,使信托资金和项目实现了时间上的重新组合,以被隔离的未来收益作为偿还保证,风险大大降低。

4.融资租赁信托。这一融资方式往往用于基建项目中机器设备的购置。信托机构筹集资金后购买基建方指定的设备出租给建设方,以租金作为偿还保证,租赁期满后设备归建设方所有。这一方式实际上包含了信托和租赁两种融资机制,既相互独立,又相互关联。信托公司既是受托方又是出租方,是信托和租赁这两个运作过程的中介。

二、当前我国基础设施建设信托融资的特点

在国外,基建项目是信托投资的主要领域之一。我国自2007年信托业实施新“两规”以来,基建信托得到较快发展。2008年世界金融危机爆发后我国政府推出了4万亿的经济刺激计划,基建信托规模在2009年和2010年创下新高。2011年是“十二五”规划的第二年,规划明确指出鼓励民间资本进行基础设施、公用事业、社会事业等领域的实业投资。总体来看,我国基建信托融资呈现以下特点:

1.部分基建信托项目出现期限与收益倒挂和错配现象。1.5年期基建信托预期收益率高达8.04%,为各项目期限中最高,这是因为1.5年期基建信托主要集中在能源等收益高的项目,而不像其他项目以民生工程和政府类应收债权为主。

2.以贷款为主向以权益为主转变。首先,在政府债务负担过重的情况下,国家已经全面禁止政府提供担保,这使得基建信托要通过其下属单位(如城建公司)进行融资,城建公司可能因担保不足而避免使用贷款信托。其次,当前银行信贷紧缩,银行不太愿意把资金放在收益低、期限长的基建项目上,这样基建项目使用权益信托融资的比例就增加了。

3.基建信托投资多集中于二三线城市。原因很简单,这些城市的基建方不易获得其他方面的融资。虽然政府鼓励信托机构作为基建项目的主要参与方,但某些信托产品的风险状况不容乐观,特别是那些由地方政府提供担保的信托产品。因此,2009年,银监会发布了《关于坚决制止财政违规担保向社会公众集资行为的通知》,禁止政府提供担保。

三、我国基础设施信托融资中存在的问题

1.信托计划“短”期限与基建项目“长”周期相悖。基建项目周期较长,而现有信托产品多以2~5年期为主,致使基建项目持续的长期资金需求与信托的短期获利目标出现背离。信托机构局限于阶段性工程和配套设施建设或选择参与“短、平、快”的基建项目,其很难成为基建项目的主要机构投资者。

2.信托的高门槛限制了普通投资者,使基建类信托计划的募集规模有限。2007年信托新“两规”规定:信托计划的自然人人数不得超过50人,个人投资者最低认购金额不应少于100万元人民币,但单笔委托金额在300万元以上的个人投资者和机构投资者数量不受限制。这一规定使信托产品的目标投资者发生了变化,由以往的普通公众转向高收入者,但是这类投资者往往是风险爱好型,他们更偏向高风险、高收益的股市而不愿投资于低风险、低收益,甚至接近零风险的基建信托计划。这些风险非常低的大型基建项目,非常适合普通民众投资,所以出资5万到几十万的百姓一直以来都是基建项目的主要投资者,但如今的高门槛使得广大投资者难以进入这一领域。所以,高端客户投资意愿少、机构投资者的培育尚需时日、广大中小投资者资格不够,造成了基建项目募集资金规模有限,无法满足其资金需求。

3.信托方式较为单一,贷款信托占比过大。从历史数据来看,基建项目贷款信托业务历来占比过大。由于贷款信托仅起着贷款中介的作用,对信托机构本身的投资管理能力要求较低,所以该业务具有很强的替代性和复制性。长远发展来看,此业务不具有可持续发展性。

4.引进信用评级机制还不普遍,大多采用政府担保的方式。现有基建类信托计划大多没有引入信用评级机制,而是采取了政府担保或政府背景浓厚的国有控股公司担保。在短期看政府担保增加了信托计划的吸引力,但是长期发展中可能会产生诸多问题。如果信托计划真的发生了信用风险,用什么资金偿还,怎样偿还,对政府来说都是巨大的负担。

四、完善我国基础设施信托融资的建议

1.改变信托准入门槛“一刀切”政策。信托准入门槛的提高旨在降低投资风险,但是却阻止了普通公众的资金投资进入基建项目。基建项目投资收益稳定、风险小,非常适合普通百姓的投资要求,所以改变信托准入门槛“一刀切”的政策,适当放宽基建项目信托的投资门槛,降低最低认购金额的起点,让更多的社会资金进入基建领域。

2.培育和吸引机构投资者,引导社保等保险资金投资基建项目。长远来看,股票、债券和信托等金融产品市场的健康发展都离不开机构投资者的发展壮大。因为只有机构投资者占主体地位,才能保证稳定的金融产品需求,使得金融产品足额和快速发售。为鼓励机构投资者投资基建项目,2006年保监会下发《保险资金间接投资基础设施项目试点管理办法》和《保险资金投资基础设施债权投资计划的通知》,允许保险资金投资基建项目。从供求来看,保险资金数量充裕且规模巨大,能充分满足基建项目对资金的要求;从投资风险看,基建项目收益稳定、风险低,充分符合保险资金对安全性高的要求;从融资期限看,基建项目长周期能够与保险公司负债的长期性相匹配;另外,保费收取与支付之间存在规模差和时间差,与基建项目资金和资产运用的时间差的特点十分吻合。因此,通过保险公司等社保机构购买基建信托产品,使社保资金进入基建领域,从而为基建项目提供长期稳定的资金。

3.鼓励金融机构或专业化的信用增级机构提供担保。推广引进信用评级机构对信托产品进行评级,促使政府淡出担保市场。政府提供基建信托担保旨在降低信用风险,提高信托产品的吸引力,但这会带来许多问题,同时也违反了相关法律的规定。推动专业化的信用增级机构为基建项目担保,同时引进有影响力且信誉好的信用评级机构对基建信托产品进行评级,以填补政府退出担保市场后留下的空白。但是目前国内担保机构信用级别过低且倾向于小额间接融资担保,不能满足基建项目大规模直接融资担保的要求;评级机构权威性较低且现有的服务领域相对有限,对基建信托融资的评级能力较弱。因此,应尽快启动符合大额融资担保需求的专业化信用增级机构的试点工作,逐步培育一批资信实力、资本规模较强,能服务于基建项目信托融资的专业信用增级机构。加快推进国内信用评级市场的发展,组建一批类似标准普尔、穆迪等权威性的专业化评级机构,不断完善国内的信用评级体系。

4.受益权分级分层,满足投资者的个性化需求。受益权分级分层是一种创新型的信托模式,即不同级别享有的收益和承担的风险各不相同。优先级受益权优先享有分红,投资收益相对固定且较低;次级受益权后于优先级享有分红,其投资收益比优先级受益权高但也相对固定;三级受益权进一步承担投资风险,其收益上不封顶,可以享受项目的所有剩余收益。

5.明确基建项目信托在运作过程中的税收优惠问题。目前,基建项目信托的税收问题(如基建信托计划资产转让过程中所涉及的税收问题等)尚无统一规范,这可能成为信托在基建项目中发挥巨大融资作用的阻碍。国际上普遍为基建项目融资提供一定程度的税收减免,因此,应尽快明确基建信托相关税收优惠或抵免政策。例如:发起人出让基础设施股权、收益权进行适当税收减免;对公用事业型基建信托计划采取一定的税收鼓励,加大扣除力度;对基建信托投资者免征所得税,从而避免资产收益和投资收益重复征税的问题。

参考文献:

[1]JasonBedford. 2011年中国信托业调查报告——在中国金融业中开拓进取[EB/OL]. 毕马威中国, http://www.kpmg.com/CN/zh/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Pages/China-Trust-Survey-201107.aspx.

[2]用益信托工作室.“十二五”规划下的信托业发展趋势分析[EB/OL]. 信托网,http://www.trust-one.com/index.do?method=newDetail&id=2c904fb72fc358c3012fc358caca2e01.

[3]中国人民大学信托与基金研究所.中国信托业发展报告2011[M].北京:中国经济出版社,2011.

[4]宋耀,秦正云.关于信托公司开展基础设施信托业务的思考[J].上海金融,2009(10):80-84.

[5]陈红.信托模式在海峡西岸基础设施融资中的应用——基于2009年度信托公司年度报告分析[J].牡丹江大学学报,2010(8):89-91.

[6]赵永康.基础设施信托创新亮点及发展趋势[J].证券经纬,2010(3):72-74.

[7]金立新.基础设施信托产品缘何裹足不前[N].金融时报,2009-09-11.

(责任编辑:卢艳茹;校对:龙会芳)