寻根究柢 务实求真

2012-04-29周勋初

周勋初

我在“文化大革命”前教过三年“中国文学批评史”,三个学期的《文心雕龙》,“文革”之后,又教过三个学期的《文心雕龙》,因此一共只有三年左右的时间投入的精力较为集中。目下年事日高,已难再去图书馆借书来读,也难在馆内读上一段时间的书,于是又重新回头来读《文心雕龙》。因为这书牵涉到的典籍家中大都具备,有关的研究论文,可从镇江图书馆制作的光盘上找到,个别难以看到的资料,则可让学生帮着寻找。就是依靠这些条件,我又开始写作《文心雕龙》的论文。

2006年时,我写下了进入21世纪后的第一篇论文《〈文心雕龙〉书名辨》,这是应学会的邀请而动笔的。次年四月,中山陵管理局承办《文心雕龙》年会,我因长期在南京工作,学会就请我去做一次演讲,于是我把文章提交大会,且在开幕式上宣读。

2007年时,我又写了一篇文章《“折衷”=儒家谱系≠大乘空宗中道观》,本拟提交次年首都师范大学举办的《文心雕龙》会议,后因病未能前往,改在《中国文化》2009年春之卷上发表。

就在这一年,《文心雕龙》学术研讨会在安徽师范大学举行,也邀请我前往,为此我又写下了一篇《〈文心雕龙·辨骚〉篇属性之再检讨》,然亦因病未能前去,后来他们还是编进会议论文集中去了。

2009年时,我还写了一篇小文《西河王济非王武子辨》,发表在南京大学古典文献研究所主编的《古典文献研究》第十三辑上。

2010年时,我应《文学遗产》之邀,写了一篇《刘勰是站在汉代经学“古文学派”立场上的信徒么?》,发表在2011年第2期上。

读者若是对我有所了解的话,可能会对最近的行动感到诧异,似乎有些一反常态。以往我写文章时,一般不大喜欢批评他人,人家批评我时,我也不大答辩。这些地方受到一些前辈学者的影响,像陈寅恪、钱钟书等人,不大喜欢在书面上与人争执。我还觉得,自己在《文心雕龙》领域中实际上没有多少发言权。新中国成立之后,这门学问已成显学,我与之商讨问题的这些人,都是专家,有的甚至终身投入。与他们相比,实在差得太远。但我于此虽涉足至浅,先后还是参加过多次高规格的学术研讨会。因此,我对其中的一些朋友都有交往,一些前辈素抱敬意,那么我又为什么要接二连三地写文章与之商榷呢?

这是有感于《文心雕龙》研究领域中出现了一些值得忧虑的新情况。

上世纪八九十年代,《文心雕龙》研究出现过一个高潮,发表的论文多,专著也多。学会成立,名家辈出,专业会议多次举办,《文心雕龙学刊》出版多期,一派欣欣向荣的气象。但盛极则衰,到了世纪之末,已呈难乎为继之势。进入新世纪后,随着老一代专家的退出,以往活跃于《龙》学界的专家不断趋于老龄化,新的一代成长的态势似乎不太明显,于是一些后学逐渐发出哀叹,以为《文心雕龙》这块阵地已经开发殆尽,后人再难措手。据说在一次《文心雕龙》的会议上甚至有一位前辈学者的再传弟子哀叹,像他祖师那样的水平犹如泰山北斗,后人无法企及;像他这一辈人,已成残废。这种过度自我贬损的言论,据说颇引起他人的反感,但那些持异议的人,实际上也奉他们的师辈为泰山北斗,以为无法超越。我虽已难出席各地的专业会议,本人也非专业人员,但我还是感到,应该和大家一起,寻找摆脱困境的道路。

在我看来,他们提到的那些前辈学者学问固然好,但都有其不足,并非无懈可击。若从他们的局限中寻找原因,似乎也可看到其间还有很多道路可走。

于是我在写作有关《文心雕龙》的文章时,势必要对各家提出商榷。

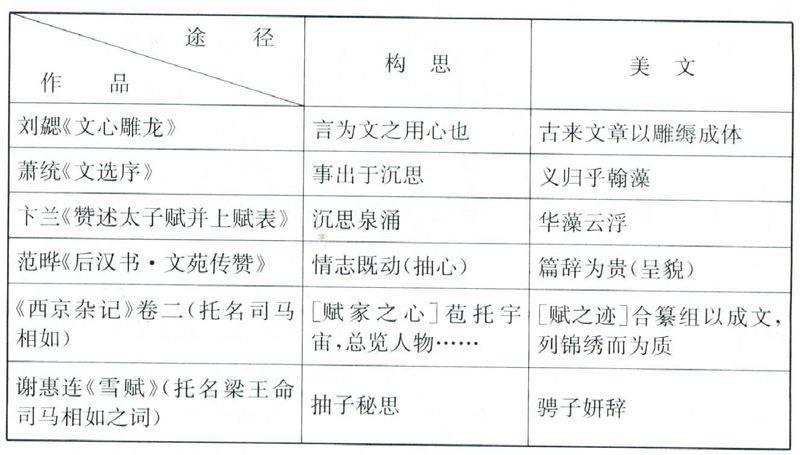

早在上世纪六十年代,我编的《文心雕龙解析》讲义中,解释《文心雕龙·序志》篇中一段说明此书命名的文字时,就曾列举与刘勰同时的各家之说,说明魏晋南北朝人都是从构思与美文两个方面探讨文学特点的。今将诸文列表如下:

我以为,一种理论的提出,都有其时代性。一些伟大的理论家水平固然远超侪辈,但也不可能遗世独立。他的理论,与其他人的观点必然会有相同之处。情况表明,魏晋南北朝人都是分从构思与美文两方面着眼探讨文学特点的。

当代的《文心雕龙》专家探讨刘勰所拟的这一书名时,则无不从内容与形式这一范畴下手进行分析。滕福海在《文史知识》1983年第6期上发表的《〈文心雕龙〉这个书名是什么意思?》中就是这么解释的。

李庆甲作《〈文心雕龙〉书名发微》,阐释更为细致,然仍未离窠臼。他以为“‘文心一词提示了全书的内容要点”,但对滕福海提出的“‘雕龙标明了该书形式的特点”之说则有保留,而他也认为“雕龙”本有“形容其文采富丽”的一面,因而实际上与滕说相去不远。李庆甲以为“文心”与“雕龙”之间乃主从关系,不是并列关系,这也就是说,“文心”支配“雕龙”,而这也就是近代文学理论家一直强调的内容决定形式。

一些《文心雕龙》的专家,如郭晋稀在《文心雕龙注译》、赵仲邑在《文心雕龙译注》等今译本中,都把“岂取驺奭之群言雕龙也”一句译成否定句,认为刘勰是在批判驺奭的过度追求雕琢,我则引用杨树达在《词诠》中的分析,以为“岂”字应释为“宁也,无疑而反诘用之”,“无疑”即肯定意。因此,《序志》篇中的这句应译作:“难道不是有取于驺奭所说的群言雕龙么!”魏晋南北朝时文士的笔下,提及驺奭雕龙这一典故时,从不用作负面的例证,凡此均可说明当代一些学者理解方面有错误。他们都对刘勰反对六朝文学形式华艳的态度强调得过了头。

刘勰把《文心雕龙·辨骚》篇称为文章的枢纽,有的学者,如范文澜、陆侃如、杨明照等,认为该文应列入文体论的范畴,有的学者则不同意此说,二者争执甚烈,一直不能取得共识。

牟世金在《文心雕龙研究》中特辟专章,再作深考。他补充了新的材料,以为《乐府》篇中已有“骚体”一词,可证刘勰本把“楚辞”视作一种文体,我则举《汉书·礼乐志》为说,说明“骚体”只是“乐府”中的一种腔调。刘汉王室起于楚地,故重楚声,汉武帝闻朱买臣善楚辞,朱遂得幸,刘勰《乐府》篇中举此事为例而不再在《辨骚》篇中讨论,正可反证《辨骚》篇不属文体论的范畴。与此类同,《文心》中提到《惜诵》、《招魂》等文时也不放在《辨骚》中讨论。

《汉书·艺文志》中将辞赋归为一目,亦即视楚辞与赋同类,汉人一直这样看待楚辞。从魏晋南北朝时残存的目录来看,无不沿袭刘向有关文体的归类,刘勰尊重刘向,在楚辞的文体归属问题上也持同样观点。

魏晋南北朝时已经形成了“风骚”传统。刘勰对此至为珍视,故在《宗经》之后还要加上《辨骚》一篇,为这一传统作出新的界说,可知该文所言纯属理论上的辨析,而非文体方面的探讨。

刘勰在《熔裁》篇中举西河文士谢艾、王济为例,说明文辞的繁简问题。谢艾其人,《晋书》有载,王济其人,情况难明,于是异说纷呈,莫衷一是。

祖保泉等人将西河定在陕西华阴一带,那是根据战国初期吴起守西河一事而立论的,应该是从辞典上查出来的;周振甫等人将西河定在山西西北部,那是从《晋书·郡国志》上查出来的;张立斋、詹锳、牟世金等人以为王济就是晋初的王武子,则是错上加错:王武子为太原王氏,那是指他的郡望,太原属河中,与西河又怎能混为一谈?上述各家,都是龙学界的一流专家,在这小问题上暴露的问题,是由教育上的分科过细而产生的。这种问题,不可能发生在清代一流的朴学家身上,因为他们的文史知识都是在读经史时逐渐积累下来的。近代的专家专攻文学,遇到复杂一些的文史知识,就得靠查各种辞书来解决了。对一件事、一个典故,不能了解其前因后果,说不清楚其产生的背景,必然会产生混乱。

考张轨建立的前凉政权,文化甚为发达,史书的记载也很完备。刘知幾《史通》外篇《古今正史》曰:“前凉张骏十五年,命其西曹边浏集内外事以付秀才索绥,作《凉国春秋》五十卷。又张重华护军参军刘庆,在东菀专修国史二十馀年,著《凉记》十二卷。建康太守索晖,从事中郎刘昞,又各著《凉书》。”《隋书·经籍志》“史部”中即有《凉记》、《凉书》、《西河记》等著作多种。《旧唐书》“乙部、史录、杂伪国史类”载《凉记》十卷,张谘撰;《西河记》二卷,段龟龙撰。《新唐书》“乙部、史录、伪国史类”载段龟龙《凉记》十卷、《西河记》二卷,张谘《凉记》十卷,刘昞《凉书》十卷;“乙部、史录、地理类”载《西河旧事》一卷。从中可知,彼时史家记录该地情事时,均以“凉”、“西河”指称。“西河”一词的内涵,实指凉地。唐、宋类书中,还多见《西河记》、《西河语》等书名,说明直到宋代,“西河”一词仍然常见,所以胡三省注《资治通鉴》卷三四中的杨雄《谏勿许匈奴朝》曰:“若西河,则汉武威、张掖、敦煌、酒泉县是也。”这就与《文心雕龙》中提到的王济为西河文士之说完全切合了。

考南北朝之时,“西河”、“河西”二名实际上是通用的,《隋书·经籍志》“史部、霸史类”载“《西河记》二卷,记张重华事,晋侍御史喻归撰”。张重华死后,前凉陷于内乱,迨其弟天赐重掌政权,十多年后即为前秦所灭。淝水之战,张天赐乘机逃归东晋。《世说新语·言语》载天赐言北地(指凉地)风物之美,曰:“桑椹甘香,鸱鸮革响。淳酪养性,人无嫉心。”刘孝标注引《西河旧事》,曰:“河西牛羊肥,酪过精好,但写酪置革上,都不解散也。”而沈约《宋书·氐胡列传》记景平元年进大且渠蒙逊“河西王”,“元嘉元年枹罕虏乞佛炽槃出貂渠谷攻河西白草岭”,可知西河、河西实为一地。只是唐、宋之后的人逐渐多用“河西”一词,少用“西河”一词。时至近代,人们习见“河西走廊”之说,偶尔见到“西河”一名,反而会起摸不着头脑之感了。

我写佛学方面的文章,似出偶然,实则有很深的因缘。1984年复旦大学举办的中日学者《文心雕龙》研讨会上,我提交了一篇论文《刘勰的主要研究方法——“折衷”说述评》,得到过一些好评。1991年新加坡国立大学举办的“汉学研究之回顾与前瞻”国际会议上,罗宗强在介绍中国大陆文论界的现状时,曾将此文作为从文本出发研究问题的例证而提出。但在我提出这篇文章的隔年,张少康在《学术月刊》1986年第2期上发表了《擘肌分理,唯务折衷——刘勰论〈文心雕龙〉的研究方法》一文,不同意将“折衷”之说局限于儒家之说,而是认为应该扩大视野,考虑到刘勰深通佛理的这一特点,强调“折衷”的核心应该是佛家学说内大乘空宗龙树的中道观。我一直认为,朋友一辈中,张少康是继牟世金之后对《龙》学贡献最大的一位。这次他或许是顾及我的面子,文中不提我的名字,但文章批评的对象是谁,不难看出。随后徐季子也发表了《刘勰文论中的中道观》一文,载《文心雕龙学刊》第六辑,同样标举佛家中道说来加以批评。后来持同样观点而立论的还很多,不过其时我的研究中心已经转移,对此已趋漠然。

我很清楚,这一问题很复杂,不是我能彻底解决的。平时我因业务所需,也读过一些有关佛教的书籍,但佛学湛深,不是我这样一种浅尝辄止的人所能穷究的。我还注意到,一些精通佛学的前辈,如吕澂、汤用彤等人,都对这一问题三缄其口。吕、汤二位,前者早年写过有关美学的著作,后者晚年写过玄学与文论的专题论文,但都避免涉及刘勰的《文心雕龙》与佛学的关系,可知《文心雕龙》之与佛学,看似容易联类而反,但要作出具体论证,谈何容易。

然而当我再次投入《文心雕龙》的研究时,发现这一问题已是无可回避,必须明确表态,进一步阐明我的观点,于是才有《“折衷”=儒家谱系≠大乘空宗中道观》这一文章的出现。

我认为,研究《文心雕龙》首先必须尊重刘勰的自白,看他是怎么说的。《序志》篇中明白表示,刘勰抱着虔诚的心情宣扬儒家的教义,“折衷”一词又属儒家思想体系中的一项重要范畴,从孔子的学说,到汉儒的阐发,一系相承,均无异说相羼,那后人又怎能弃之不顾,另立新说?马宏山等人认为刘勰说的是儒家的话头,暗地里用的是佛家的教义,那是否表示刘勰是那样一种人:说的是一套,做的又是一套,他是那种人么?

主张大乘空宗中道观的人使用的方法,是比附,将龙树《中论》八不偈中的一些字句抽出来与“折衷”挂钩,进行形式上的比对,因此他们的研究限于推论,看不到他们对两种思想体系有什么完整的把握。

佛教东传,早期的僧徒或信众为了宣传这种异质的教义,大都采取“格义”的手法,援用中国固有的哲学特别是玄学中的一些名词术语,来表达他们的教理,这就让后人在判断上造成许多困难,不知道他们到底是在宣扬佛教思想呢,还是仍然在阐释本国固有的道理?范文澜说,刘勰在《文心雕龙》中固守中国文士的立场,排斥外来的名词,除了偶用“般若”等个别词汇外,几乎找不到其他例子。尽管近人费了大力企图打破范氏之说,可至今收获甚微。

印度佛教哲学与中国的固有思想有很大不同。我举慧远为鸠摩罗什翻译的《大智度论》作序为例,介绍鸠摩罗什与慧远之间的问难,说明中国的高僧或佛教信徒接受印度佛学时,往往难于全盘接受其彻底的“空”观。况且历史上也从未见到过某人仅因读了佛学典籍中的某些篇章就从根本上改变了自己的世界观与研究方法的先例,大家要想证成此说,还得进行更具体、更深入的论证。

刘勰生活于齐梁之时,当时佛学盛行的是成实说,刘勰与成实师多所交往,后人研究刘勰的佛学思想时,自应对成实说在彼时的作用多所顾及。

刘勰深通佛理。他在研究印度宗教哲学时,受其影响,在思想方法上有些变化,这是完全有其可能的,但我希望大家对此进行更深入的研究,而不希望只是举出《中论》中的一些偈语或是读了一些有关因明学的著作就匆促地作结论。

我在论证“折衷”之说时,从孔子的学说谈起,这是追溯思想的源头,并不是说刘勰仅以《论语》为唯一的思想资源。汉代的儒家在学理上已有很多发展,到了魏晋以后,更多地与道家思想融合,形成玄学。玄学辨析名理,在思辨能力上有了很大的提高,好些典籍上提到其时人们在辩难或行文时,都已达到了“剖析毫厘”的高度。况且南朝人士在玄学的基础上大都兼习佛学,他们的思辨能力又有了进一步的提高。因此,齐梁时期那些植根在中国本土文化基础上的理论家,完全有其可能写出博大精深的著作。刘勰奉儒家为宗,这是南朝人的儒学,实际上是一种玄学化了的儒学。后人对此研究时,自应尊重刘勰的自白,结合时代特点,进行具体论证,而不能把他再三强调的主导思想视作遮人耳目的门面话,从而自己另说一套。

我在发表这篇论文之前,先把文章寄给有关各位,他们感到惊讶,想不到近二十多年之后始有回应。事情确是如此,我本不想写这方面的文章,但看到主张以佛学来全面解释刘勰理论的人越来越多,而像我这样以儒家谱系解释刘勰思想的人,似乎已经沦为时代落伍者,这让我感到,此事有关研究刘勰的方向问题,不可不辩。这就是文章产生的缘起。

我写经学方面的文章,也是勉强执笔的。我对经学所知甚少,而我与之辩诘的人,如范文澜等,都是老师宿儒;范氏早年即有经学著作行世,那我又为什么要去冒犯权威,谈我不熟悉的东西呢?

我总觉得,这一说法有些凭空(意识形态)立论,不符合魏晋南北朝时的实际情况。古文经学与今文经学之争,在汉代确是壁垒分明,这是因为与仕途有关。朝廷规定,学子通一经者即可入仕,因此那些掌握经典解释权的经师便以自己熟悉的那一种经典为私有财产,从而形成了师法、家法等说,社会上产生了很多世代传经位致通显的世族大家。时至魏晋以后,朝廷以九品中正制选拔官僚,士人通经无法稳得职位,于是经学的重要地位下降,古、今文的冲突也就不再重现。东汉之末,郑玄即已遍注群经,兼采纬候,后人一直沿此途径向前发展,阅读《晋书》与《南史》中的《儒林传》,已经看不到有什么固守古文或今文的学者。刘勰既非经师,又不墨守,那他又怎能“完全”或“基本”上站在古文学派的立场上去呢?

我还在《文心雕龙》中发掘内证,请大家注意刘勰在《论说》与《时序》篇中再三强调的汉代两次经学会议的重大影响。西汉宣帝时的石渠阁会议,纯为今文的一家之言,东汉章帝时的白虎观会议,亦为今文家所主导,这两次会议,决定了汉代文学的动向与风貌,刘勰再三予以褒扬,那又怎能说刘勰是站在古文学派的立场上排斥今文的呢?刘勰在“枢纽”部分还写下了《正纬》一篇,以为谶纬之说“无益经典而有助于文章”,而这正是魏晋南北朝时文坛动向的确切概括与合适指导。刘勰在《封禅》篇中举张纯之文为例,说明其援用钩谶典籍之当,那又怎能说刘勰纯主古文家说呢?刘勰在《史传》篇中对《左传》、《公羊》、《穀梁》一一表扬,正体现了南朝学界融通三《传》的特点,那后人又怎能对此视而不见?

每一个人都生活在其特定的年代,总会受到时代风气的影响。范文澜、杨明照、王元化等一代学人,思辨能力很高,但还是不能摆脱其时主流思潮的影响。新中国成立之后,大家都奉马克思主义为最高准则,而据恩格斯的论断,在哲学上,不属于唯物主义,就属于唯心主义,他们三人信奉历史唯物主义史观,以为历史上的一些大理论家都应具备唯物主义的因素,始能站在时代前列;而从经学来说,古文学派重训诂,举大义,具有唯物主义因素,今文经学则与阴阳家相混杂,谶纬等说更多迷信,因而必须严加批判。因此,在范文澜等人看来,刘勰作为进步的大思想家必然偏于古文学派,而与今文绝缘。范氏的生活年代更早,承清末馀风,受到老师刘师培、黄侃等人的影响,故重古文经学的态度更为坚决。

由此可知,习俗可以移人,每一个人都受到时代与师承的影响。今人研究刘勰,虽远隔千年,研究者却都会受到当前时代的限制,而不能正确地去了解齐梁时期的学术环境,从而也会对刘勰的学说产生误解。杨、王等人的学生一辈,或是他们的再传弟子,对经学上的问题或更感陌生,从而代代相传、信之不疑了。

由上可知,刘勰在《序志》篇中提到“马、郑诸儒,阐之已精,就有深解,未足立家”,只是举例性质。魏晋南北朝时学人均以郑玄为经学领域中的代表,不能据此进一步推论到刘勰本人在经学上的归属。

研究刘勰的《文心雕龙》,要有一个总体的把握。历史上出现的一个个伟大人物,犹如历史长河中闪耀的一个个明星,我们就应为他们正确定位,不能拿后人的信仰或基本价值观粘附到他们身上。所谓内容决定形式,唯物主义优于唯心主义,寒族胜于士族等说,也是同样的问题;这些理论先入为主,再去观察刘勰的学说,无意之间,也就导致以古为今,把古人的理论现代化了。

现在看来,《文心雕龙》中还有很多问题有待于澄清,很多问题有待于重新探讨,即使是在传统学术的研究领域内,也有很多工作要做,很多地方可以开拓。只是我们的工作要从源头上做起,全面了解刘勰的学术背景,再来考察他的许多新创,多方探求,深入辨析,那么必然会有许多新问题浮现出来。后人的研究和探索将永无止境。我们只有在全面了解刘勰的生活环境之后,将《文心雕龙》中的各种学说放在中国学术的发展长河中加以考察,再来探讨他的理论,他的创新,才能贴近主题,步步深入。

(作者单位:南京大学文学院)

学术动态

10月10—13日,由中国赋学会主办、贵州师范大学文学院承办的第十届国际辞赋学学术研讨会在贵阳召开。本次会议研究论题包括“辞赋理论研究”、“文体学研究”、“历代辞赋研究”、“辞赋版本、作家、作品及相关问题考”、“辞赋语词考论”、“地域辞赋与接受研究”、“当代创制”等各个方面,反映了新时期赋学研究的最新动向与成果。