书院:远去的绝唱

2012-04-29付全

付全

“暮春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。”

也许,这不只是曾子和孔子向往的生活。在安稳的年月,为功名俗务所累的读书人常常梦想着能有一处桃源,安放自己追求智慧和文化的灵魂。而在兵荒马乱的年月,能有一处乡野,听一番教诲,得一日安稳,便是难得的造化了。

一

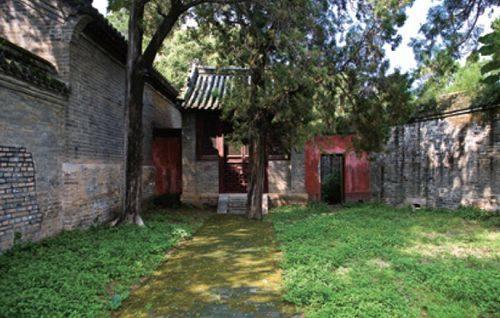

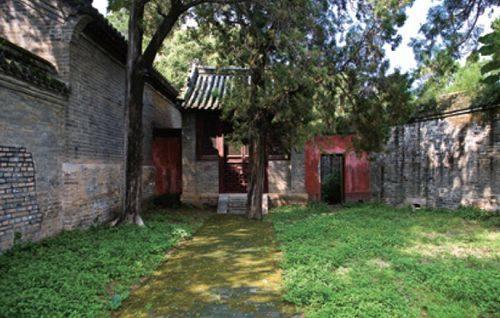

唐末五代时期,经历了大唐数百年的繁荣,受教育已不再是贵族豪门独享的特权,民间的书籍和读书人较前朝有了很大的增长。但是,绵延不断的战火却让整个国家陷入炼狱。为了躲避战乱,许多人搬进深山,一些家藏万卷书的世家在山中筑起阁楼以存放书籍。在等待战乱过去的岁月里,一些读书人学习佛教升坛讲经的做法,邀请那些和自己一样在山中躲避战乱的大儒在山间的空地上讲学。渐渐地,在一些特定的地方,尤其是在世家大族藏书楼的附近,形成了固定的讲学、讨论的学习场所。一些人慕名而来,加入了这种艰苦而又浪漫的学习生活。他们聚在一起,分工合作,建屋、修路、垦荒、种田、喝茶、听琴、唱歌、读书、辩论。

在看不到尽头的战争年月,这种自给自足、耕读为业的生活虽然艰苦,却充满着世外桃源的安宁意味。在这里,没有了世俗的功名羁绊,读书学习变成了一件纯粹的只为思想精神和达成人格完整的活动。他们沿袭前人藏书楼的名称,把这种场所称为书院。那些作为导师的大儒则获得了一个充满田园风格的身份—山长或者洞主。文人总是优雅的,哪怕在乱世的山间。

这些乱世中像戍边屯田的军人一样的书生,将自己学习生活的山林庭院称为书院,可能也是因为他们希望书院能像世外桃源一样,为他们提供一方安静的天地。也许,在开启这扇大门的时候,他们完全没有意识到自己为中国的文化史作出了怎样的贡献。英年早逝的学者江堤将这段充满拓荒气息的山林生活称为书院的耕读时代。这种模式充满了野性的味道,让人想起大汉飞奔的骏马和阮籍激越的啸声。

战争持续了很久,久到书院最早的学生已经老去,久到很多人已经忘了书院是他们在乱世中临时搭起的讲堂。书院这种临时性的讲学机构的寿命因此一再延长,一直存在到一个新时代的开始。

胡适一直对古代书院的精神与讲学方式心向往之。他认为书院的教育模式和“道尔顿制”教育模式有异曲同工之妙。“道尔顿制”教育方式是让学校成为学生的社会实验室,学生根据自己的兴趣爱好制定自己的学习计划,在一种非常松散的环境中养成独立思考、交流和学习的习惯。而中国书院的学术水准更可以和国外的研究所相比,部分书院刊印的师生作品集堪比国外的博士论文。也许这样说有些夸张,但要说书院相当于独立于政府之外的大学,应该没有人反对—某些空有书院之名的私塾除外。

二

社会的动荡分裂促成了思想的自由发展,也孕育了书院的拓荒时代。在那些兵荒马乱的岁月,书院代替政府传承文化、坚守斯文。

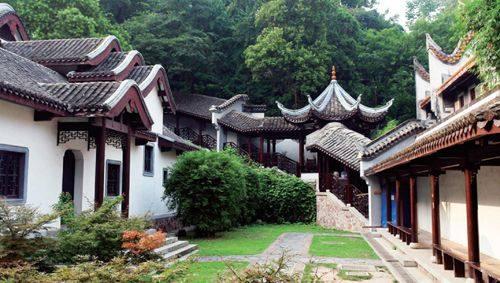

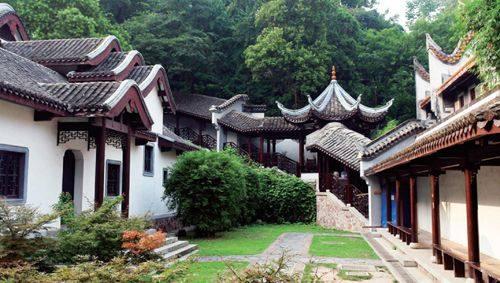

天下太平之后,这些生活在山中庭院的读书人却爱上了这种自由生动的山林生活,而且渐渐让这种生活变成了自由文人的传统。此时,他们已经不用自己耕种,早年开垦的荒地变为书院的学田,地租收入和富户的捐助已经可以维系书院的运转。一些倾慕大师和这种学习方式的读书人也从各处奔赴书院。一些富裕之家或者村庄受他们的影响,在附近的山水胜地修建庭院、延请名师,开办书院。

赵匡胤目睹唐末武将专权的恶劣影响,在天下太平之后便着手遏制武官权力,而给了文人、文臣很高的地位和自由。书院以及因书院而更加灿烂的自由思想便在这样宽松的环境中蓬勃发展起来。

宋真宗初年,应天府人曹诚在杨悫和戚同文曾经讲学的地方建起了一座大型的书院,并上书宋真宗,将其捐给政府。宋真宗给书院赐名“应天府书院”。1011年,这座书院接收了它历史上最重要的学生—范仲淹。4年后,范仲淹从这里走出,考中进士,开始了政治生涯。范仲淹是文武全才,任何一项拿出来都足以让人感叹,而我们今天要说的,是他对儒学的倡导和对建立书院以及各级官学的支持。

1044年,21岁的张载上书主持西北军务的范仲淹,畅谈自己的兵法思想。范仲淹欣赏他的才华,特地请他前来交流。交谈之后,范仲淹认为他在儒学上更堪成大器,于是劝他读《中庸》。张载从《中庸》入手开始深研儒学著作,终成一代大儒,与他的世侄程颢、程颐兄弟共同奠定了理学的根基。

范仲淹曾多次受邀到应天府书院讲学。有一次,一个落魄书生来拜访他,范仲淹见他气度不差,便赠他1000钱。第二年,这个书生又来了,范仲淹又给了他1000钱,问他为何乞讨度日。书生说要奉养老母。范仲淹于是给他月俸3000钱,让他在应天府书院读书。这个书生就是孙复,他勤学多年,终成大器,与胡瑗、石介并称“宋初三先生”。

范仲淹曾看中苏州南园的一块地,想买来建宅邸。有风水先生说,这是块宝地,在此建屋将“世代公卿”。范仲淹说,天下富贵才是真富贵,既然这么好,不如就在此建学堂。于是,他将此地献出,建成了苏州州学。

有学者认为,中国读书人的身份感就是在宋代形成的。在南宋时期,社会上一直流传着一个说法,说赵匡胤当年立了一个碑,发誓不杀读书人、维护读书人的尊严。所以,宋代的皇帝都很尊重读书人,不管他们犯多大的罪,都不会让他们斯文扫地。所以苏轼被贬了又贬,但不曾被示众;朱熹晚年被很多官员批评,甚至有人说要杀他,但从不曾被剥夺讲学的尊严。宋真宗曾召见岳麓书院的山长周式,封他做国子监主簿,但周式更喜欢当老师,宋真宗便赐给他匾额、书籍等物,让他去传播孔子之教。

这样的日子一直在持续。科举越来越普及,书院和官学也越来越多。不过有趣的是,官学一直都集中在城市,尤其是地方政府附近,而书院则一直隐身山林,一副处江湖之远的姿态。

三

北宋末年的战乱打乱了书院前进的步伐,刚刚进入良性轨道的书院又一次面临生存的危机,北方的书院几乎全被废弃。仓皇南下的南宋政府无暇顾及看上去不那么重要的教育问题,教育的担子又一次落到了当世大儒和士绅的肩上。

富庶的江南水乡孕育了文人士子和富家大族的文化情怀。他们一在乱世中站稳脚跟,便开始着手恢复世道斯文。在战乱中一度衰落的岳麓、白鹿洞两大书院在朱熹和地方绅士的支持下重建,由理学的两大宗师张栻、朱熹分别担任主讲。宋理宗更是大力支持民间办学,为出色的书院题名、赐田、赐书甚至拨出专款作为学生生活费用,给学者自由讨论、讲学的空间。一些富庶的村庄、有钱的家族也建起书院,聘请学者担任山长教授本地或者本族的下一代。

这是一个令人神往的时代。在这个时代,朱熹和陆九渊、陆九龄兄弟可以为了学问而争得面红耳赤,甚至不时拂袖离席,却不曾丢失读书人的体面,并依然彼此佩服并公开激赏;在这个时代,朱熹可以对石鼓书院的学生讲,不要为科举功名所乱,要明义理,致力于“为己之学”;在这个时代,岳麓书院的学生们能有幸同时聆听朱熹和张栻的讲座。

张栻去世较早,作为朋友的朱熹用大量时间整理了张栻的著作,使其学说得以传世。与朱熹等人同一时期的另一位大学者陈亮反对朱熹空谈义理道德,主张经世致用、义利并重,经常讥刺朱熹等人,但他们依然是好友。陈亮50多岁中状元,和辛弃疾感情深厚,一生主张抗金。辛弃疾那首著名的词作:“醉里挑灯看剑,梦回吹角连营……”便是为他所作。宋宁宗初年,奸臣韩侂冑打击丞相赵汝愚,朱熹等人因支持赵汝愚而遭受池鱼之灾。朱熹去世,朝廷禁止为他吊孝。而被陆九渊指责“奸黠弄权”的辛弃疾却亲自前往福建吊祭,并写词悼念,指其声名将如江河一般万古长流。

陈寅恪说:“华夏民族文化历千年之演变,造极于赵宋之世。”钱穆则说:“论中国古今社会之变,最要在宋代。宋之前,大体可称为古代中国,宋以后,为后代中国。秦前,乃封建贵族社会。东汉以下,士族门第兴起,魏晋南北朝定于隋唐,皆属门第社会,可称为古代变相的贵族社会。宋以下,始是纯粹的平民社会。除蒙古满洲异族入主,为特权阶级外,其升入政治上层者,皆由白衣秀才平地拔起,更无古代封建贵族及门第传统的遗存。故就宋代而言之,政治经济、社会人生,较之前代莫不有变。”

确实如此。

四

元代的统一造就了一大批前朝遗老。这些被兴盛于南宋的“夷夏之辨学说”熏陶出来的读书人身上的民族情结比之前任何一个朝代都重。元兵南下,南宋的士子有人躲入深山,有人自杀,有人被俘。而来自北方的蒙古族统治者给了他们极高的容忍度。对于那些有极高才学的人,若不能说服其当官,便任由其办书院教书,并给予财力物力支持。

元军南下时,皇子库春和官员杨惟中在作战中掳得赵复等名儒十多人,搜得书籍8000多卷,并将其一并送往元大都。

赵复全家被元军杀害,被俘后,在北上途中自杀,被元军官员姚枢所救。姚枢以弘扬儒学的理念开导他,说服他同意北上讲学。1235年,元朝政府依靠这些资源在北京创办太极书院,聘请赵复担任主讲,当时的名儒姚枢、许衡等都在其中读书。许衡后来官居集贤殿大学士兼国子监祭酒,忽必烈甚至亲自选拔了12位贵族子弟让他教育。许衡对他们照顾精心,又像对待成人一样和他们交流,出入进退严守君臣之礼,因而深受蒙古贵族尊敬。因为许衡强大的影响力,在元朝不长的历史里,程朱一派的理学一直是书院的主流,程、朱注解的四书五经也正式成为科举考试的教材。书院鼓励学生读四书五经,投身科举。

元代是中国历史上第一个设专项资金支持书院发展的朝代。那时,官办书院一般有山长2人,由地方官员或聘请学者担任,另有专管财务的钱粮官1人,学录、学正、斋长、教谕各1人,都有相应的“行政级别”。对于书院教出的学生,政府也会酌情安排工作。

在这个过程中,书院追求精神自由、学问通达的传统逐渐被科举所替代。张载所倡导的“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”的理想更是渐行渐远。只有在处江湖之远的山野还有一些如野草般成长着的书院在孤独地坚守着读书人的气节和风骨。

这样的结局,有人哀叹,有人高兴。哀叹的人说,斯文不再;高兴的人则说,孔子之道因政府对教育的支持而得以万古长存。毕竟,在元代,中国书院的数量比前朝翻了几番,更多人享受到了知识的恩泽。

五

风声雨声读书声,声声入耳;

家事国事天下事,事事关心。

这是顾宪成为东林书院题写的对联。在明代的书院史上,东林书院就像一个标杆。而在整个中国书院史上,东林更像是绝唱。自此之后,书院的精神就名存实亡了。

朱元璋重视读书人,却反感书院,他讨厌读书人那副高傲、自以为是的模样。所以,他大力兴办官学,抑制书院,规定非官学学生不得参加科举。而在官员之间的斗争中,聚众讲学也常常被当成一项罪名,攻击对手。

不过事情总有些意料之外。明代开国没多久,就出现了可怕的宦官专权。在内外交困中,政府不得不放松对书院的控制,而书院也在政府的铁腕下变乖了,渐渐获得了官府的谅解。

明代中期,王阳明因弹劾宦官被贬到贵州。那里文脉断绝,反而助他逃离纷扰,完善了自己的心学体系。他在那儿开门讲学,有很多人慕名而来。后来,他在那儿办了一座书院,名曰龙冈书院。与此同时,他师叔陈献章的弟子湛若水也在自己任职的地方讲学。他们二人弟子很多,各自也都有讲学的书院。后来,湛若水的政敌借此攻击他,导致他那一脉的书院被毁。1538年,王、湛二人都去世多年,有官员上书朝廷,说地方不修官学却建书院“聚生徒”,耗财扰民。嘉靖于是下令禁毁书院。王阳明最有名的隔代传人是李贽。他的思想已经具有非常明显的超出儒学框架的特征,后被朝廷迫害致死。

史载:“张居正最憎讲学,言之切齿。”他说:“贤以经术垂训,国家以经术作人。若能体认经书,便是讲明学问,何必又别标门户、聚党空谈。今后各提学官督率教官生儒,务将平日所习经书义理,着实讲求,躬行实践,不许别创书院,群聚徒党,及号召他方游食无行之徒,空谈废业。”万历七年(1579),常州知府以办书院为名搜刮民财,张居正便借题发挥,下令禁毁天下书院,应天府以下64所书院被禁。张居正死后,书院又发展起来。不久,白鹿洞书院获准推行考课制度,通过考试确定生员等级,并据此发给生活费。明代书院正式被纳入科举序列。

真正让书院遭遇灭顶之灾的是东林党祸。在朝廷担任了几年小官的顾宪成被撤职回乡后,在东林书院讲学,时不时议论朝政、臧否人物。一批官员和文人渐渐以东林书院为中心聚集在一起讨论时政,形成了一股强大的舆论力量。他们当中有些人进入中枢,与书院朝野呼应,俨然成为新的政治势力。后来,这些人在与宦官魏忠贤的斗争中失败,被魏忠贤以“东林党”之名绞杀,与之有关的书院通通被禁毁。

这种禁毁与以往不同,是彻底拆了房子、毁了根据地,并且给书院戴上了不得翻身的“政治犯”的帽子。

清朝统治者对汉族知识分子的“夷夏”论调非常痛恨,所以才有了一次次的文字狱。雍正则直接把书院变成了“省学”,下令各省在省会建立书院,每年拨给帑金1000两作为学生生活和学习的费用,不够的部分由地方财政补齐。乾隆时期,各府、州、县甚至乡镇都建起了书院,山长聘用和学生选拔都由政府负责。此时,书院已彻底变成了官办教育机构。到清末新政时期,朝廷废科举、兴学校,全国书院一夜之间全部消失,有的变成了大学,比如岳麓书院变为今天的湖南大学,有些则变成了中学或者小学,比如曾经培养了状元宰相文天祥的白鹭洲书院,如今是江西省重点中学白鹭洲中学。

这些遍布全国的书院,为文化的传播立下了汗马功劳。我国近代史上许多彪炳青史的人物都有在书院读书的经历,唐才常、蔡锷、徐特立等都曾就读于岳麓书院,而民国元老、怪才吴稚晖则就读于南菁书院,在读书时期就以古怪闻名。

书院已成为历史,而与书院一起渐行渐远的,也许还有曾经的学人骨气和儒者家风。

宋太祖誓不杀文人

靖康之变中,与宋徽宗一起被金人掳去的阁门宣赞舍人曹勋在北上途中逃脱,并回到南方,声称带回宋徽宗给赵构的口谕,说:“艺祖有约,藏于太庙,誓不诛大臣、言官,违者不祥。故七祖相袭,未尝辄易。每念靖康年中诛罚为甚,今日之祸虽不止此,然要当知而戒焉。”曹勋晚年又提到这段话,“誓不诛大臣、言官”却变成了“誓不诛大臣、用宦官”。

在相传为陆游所写的笔记《避暑漫抄》中,对此有更加详细的记载,说赵匡胤在登基的第三年,在太庙寝殿夹室中立了一块石碑,并将其严封。新皇帝登基之前都必须由一位不识字的太监陪同去密室焚香、祭拜、阅读碑文,之后继续密封,直到下一位新皇帝登基再打开。碑上的文字有三段:“柴氏子孙有罪,不得加刑,纵犯谋逆,止于狱中赐尽,不得市曹刑戮,亦不得连坐支属;不得杀士大夫及上书言事人;子孙有渝此誓者,天必殛之。”在靖康之变中,金兵攻入太庙,这个秘密才大白于天下。

有一些学者认为,这段话很可能是曹勋杜撰出来为赵构寻求登基合法性的,不足为信。但是,在宋代确实极罕见有大臣尤其是谏议官被杀。侯延庆《退斋笔录》中曾记载,宋神宗时期,陕西作战失利,皇帝朱批判一位部队管财政的官员死刑。第二天,宰相蔡确有事奏报,宋神宗问:“昨天我下令要斩的那个人行刑了没?”蔡确说:“正要奏报这件事。我朝至今不曾有过杀士人的事,微臣不希望此事自陛下开始。”宋神宗想了想说:“那就刺面发配了吧。”门下省侍郎章惇说:“那还不如杀了他呢。士可杀不可辱。”宋神宗声色俱厉,说:“一件快意的事情都做不了!”章惇说:“这种快意事不做也罢。”

书院的借书制度

书院不论大小都有一定数量的藏书用于教学和研究。知名书院如岳麓书院、白鹿洞书院等有专门的藏书楼,另有御书楼收藏珍贵的御赐内府书籍。

在书院的规章制度中,都有专门针对书院书籍借阅和保管的规定。

四川成都尊经书院的规定如下:

1.书院将所有藏书登记在册,由专人管理(一般为学生),给其额外发一份薪水。

2.保管员为两人,须伶俐能干,必须为住在书院学习的外地人(本地人有可能会将书带出书院),一年一换,不得连任。

3.借阅书籍不可带出书院。

4.借书人如将书籍丢失,必须找到同样的书籍抄录赔偿;找不到的,每丢一套书扣一个月薪水,如是珍贵书籍,则根据实际情况增加罚款。

福州鳌峰书院的规定更加详细:

1.书院藏书分上卷和下卷,上卷藏珍贵图书,下卷藏部分珍贵图书的抄本和普通图书。

2.所有书橱全部上锁,学生借书需找监院开锁取书,并进行登记,限定归还日期,有未还书籍者不得再借他书。

3.大部头图书每次只可借阅一到两册,看完再换。

4.所有书籍不得带出书院,违者取消借阅资格。

5.当地官员借书,需有差役凭盖有该官员印信的信件找监院借书,信件留在书院,等他还书时再当面将信件烧毁。如超过3个月或者官员离任时,监院必须去将书要回来,否则由他本人赔偿。

5.如有丢失、损坏,借书者必须赔偿。

6.书院放假时,所有图书必须全部交回,然后由监院查点,如有遗失,则由负责书籍保管的学生赔偿。

书院对联欣赏

江西瀛洲书院对联

洋中国,施蛮貊,自西自东,吾道一贯,其味无穷皆实学;

明庶物,察人伦,识大识小,比及三年,可使有勇且知方。

—清末山长赵辉撰

岳麓书院

惟楚有才;于斯为盛。

—悬于大门

治无古今,育才是急,莫漫观四海潮流、千秋讲院;

学有因革,通变为雄,试忖度朱张意气、毛蔡风神。

—悬于大门门庭

一水长流池不涸;

两贤互磋道终同。

—悬于讲堂,『池不涸』的典故来自于朱熹和张栻在岳麓书院会讲时听众太多,以至于饮马池水干涸的典故。『两贤互磋』是指朱熹和张栻二人互相切磋、讨论。

九江濂溪书院

吾道南来,原是濂溪一脉;

大江东去,无非湘水余波。

—王闿运撰,『濂溪』为理学开山鼻祖周敦颐的号。

长沙城南书院

考古证今,致用要关天下事;

先忧后乐,存心须在秀才时。

—李彦章撰

漳州白云岩书院

地位清高,日月每从肩上过;

门厅开豁,江山常在掌中看。

无锡东林书院

风声雨声读书声声声入耳;

国事家事天下事事事关心。

—顾宪成撰