著名书院今安在?

2012-04-29了了

了了

岳麓书院

岳麓书院位于湖南长沙城西的岳麓山山脚下。此地山深林幽,水曲雾静,自晋代开始,便常有人隐居。唐代时,马燧在此建道林精舍讲学。五代时期,岳麓山的僧人智璇在寺院旁边筑起房舍供离乱中的儒生读书。北宋初年,太守朱洞正式在这里建起岳麓书院,此后屡有扩建。1015年,宋真宗赐岳麓书院山长周式御书“岳麓书院”匾额、对衣鞍马、内府经籍,以表彰其办学之功,岳麓书院因此声名鹊起。在当时,岳麓书院堪称湖南最高学府。州学学生中的优秀者可被选拔进入湘西书院读书,而湘西书院肄业生中的优秀者才能进入岳麓书院。

1131年,金兵南下,岳麓书院被毁。30多年后的1165年,朱熹的妻舅刘珙担任潭州知州,重建岳麓书院,聘请与朱熹齐名的学者张栻主讲。当时学生只有20人。两年后,朱熹受刘珙之邀到岳麓书院与张栻会讲、论学,前来听讲的人不计其数,以至于书院旁边饮马池的泉水都被喝干了。朱熹在会讲结束后为书院题写了“忠孝廉节”四个大字。

朱张会讲奠定了岳麓书院在中国文化史上的地位。张栻在此任教多年,完善了湖湘学派的理论体系,更培养了一大批追随者。他去世后,岳麓书院一度衰退。1194年,朱熹到湖南任职,整顿书院,并自任山长。在他离任之后,继任者也都是当世大儒,培养了许多著名的学者。

1276年,元兵攻打长沙,岳麓书院山长尹谷率领书院学生与其作战,全部阵亡,岳麓书院再次被毁。10年之后,书院又在元朝政府的支持下重修,元末再次被毁。由于朱元璋反对发展书院,所以在明代的前100多年中,岳麓书院都处于荒废状态,直到1469年才开始重修,1494年恢复招生,此后,书院开始大规模扩建,并在书院旁边建起了文庙、射击场等。王阳明及其弟子都曾到此讲学,培养了思想家王夫之等著名学者。清代是岳麓书院大发展的时期,200多年间扩建达十多次,康熙、乾隆都有御书匾额,将其誉为理学正宗。

自张栻开始,追求经世致用的湖湘学派延续千年,从未在岳麓书院断绝。同治、光绪时代的中兴名臣如曾国藩、左宗棠等多出自湖湘一派,岳麓书院功不可没。

1903年,岳麓书院奉命改为湖南高等学堂,此后屡有调整,1926年正式建成湖南大学,延续至今。

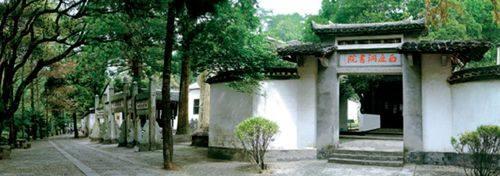

石鼓书院

石鼓书院位于湖南衡阳的石鼓山上,是北宋四大书院之一。此山不高,却正处蒸水和湘江的交汇处,来到山下,可遥闻江水滔滔。

石鼓山中清幽寂静,在唐代便有大量文人题诗。韩愈曾隐居山中。唐代秀才李宽中曾在山上的道观读书,他的后人在此建立书院以纪念他。1035年,集贤殿校书刘沆奏请皇帝赐给该书院学田若干,并赐“石鼓书院”匾额,与应天府书院一样,改为州学。

1185年,潘畴又在石鼓书院原址上建屋数间,以供四方有志于求学而无心科举的士人前来学习。他的继任者在书院建成后募得国子监和地方政府印刷的书籍藏于院中,并请朱熹作记并讲学。元代末年,书院被兵火所毁。明代中期,书院又得以重建,湛若水等都曾到此讲学。明万历之后,书院规模开始扩大,修建了很多讲堂、书斋,还有供奉孔孟程朱等先贤的祠堂等,明末又毁于兵火。

石鼓书院是清代最早获准重建的书院,整个清代学风都很盛,不过与岳麓等书院不同,它的山长都不是大儒,大都更重视科举,所以历代都没有培养出像王夫之那样的大学问家,也没有培养出左宗棠那样的治世能臣。

在北宋时期,石鼓书院的名声远在白鹿洞书院之上,只可惜后来一直少有名师坐镇,办学断断续续,未成系统,其建筑、学田也常常被僧道占去。抗日战争中,书院在著名的衡阳保卫战中被毁,只有一些碑刻、摩崖石刻保留了下来。如今,政府在原址上建了石鼓公园。

白鹿洞书院

白鹿洞位于江西庐山五老峰下,背山面水,依势而建,院中景致朴拙雅致,院外林密水幽,是难得的读书场所。

唐代李渤曾在此隐居读书,因为他养了一对白鹿,当地人将此处称为白鹿洞。其后,间或有儒生在这里讲学或读书。南唐在此处设立白鹿国庠,聘请不同专业领域的学者讲学,有的讲军事,有的讲财经,有的讲经史、文学。南唐灭亡后,当地人集资在这里建立书院以沿袭教化。977年,宋太宗赵光义赐国子监刻本“九经”给白鹿洞书院,书院逐渐扩大,但影响有限。1054年,白鹿洞书院被兵火所毁。

1179年,荒废了百余年的白鹿洞书院等来了它历史上最重要的人物—南康知军朱熹。朱熹调动地方政府和自己的追随者重建书院,并自任洞主。他向朝廷申请经费和书籍资助,并请得皇帝赐匾和太上皇御书石经版本《九经注疏》,还制定了书院的规章制度。四方学子慕名而来,白鹿洞因此一跃成为南宋最著名的书院之一。

与大部分一到改朝换代就被战争毁掉的书院不同,白鹿洞书院虽时断时续,却一直不曾遭遇大的损毁,甚至躲过了南宋末年和元代末年的举国之乱。明代张居正和魏忠贤下令毁书院,白鹿洞书院都名列其中,但都被地方督抚保护下来,只被没收部分学田,而建筑都保存完好。所以,风头过去,书院便很快恢复。这也许跟它远离城市,既不是政治中心,又不是战略要地有关。明代书院整体较前朝落没,但白鹿洞书院却一直欣欣向荣,甚至请来传教士利玛窦讲解西方的数学、几何、天文、化学,并深受学生欢迎。

然而,进入清代,随着教育向城市集中,远离尘嚣的白鹿洞书院渐渐被边缘化,尽管政府对其多有支持,但终究比不过位于省城、州府的书院、州学。到了晚清,白鹿洞书院更是入不敷出、无以为继了。

1901年,清政府下令全国书院改为学堂,白鹿洞书院停办,建筑、学田等全部划归南康中学堂—从这里,我们也可以看出它的境况,清末书院改学堂,规模大、地位高的书院如岳麓等都变成了大学,稍次一点的变为师范学堂等专业学校,更小的才改为中学堂或小学堂。1910年,当地政府在书院旧址建起江西林业高等学堂。辛亥革命后,书院遭遇火灾,藏书、器皿毁于一旦。其后,书院有过零星修复。1933年,蒋介石在庐山创办军官训练团,将此处作为军队驻地。抗战中,白鹿洞书院被日军占领,许多古树被砍伐用做物资。1949年后,当地文教部门着力修复白鹿洞书院建筑、搜寻散失的文物,现为当地著名景点。

嵩阳书院

河南有两座书院位列四大书院之中,一为位于商丘的范仲淹的母校应天府书院(后变为州学),一为位于登封市嵩山脚下的嵩阳书院。这儿原是僧人、道士的居所。北魏时期,便建有嵩阳寺,隋炀帝将其改为嵩阳观。唐代末年,庞式在此聚徒讲学。之后到此避乱的文人越来越多,这儿逐渐变成一个讲学、论学的聚集地。周世宗在此基础上建了太乙书院。997年,宋太宗赐名“太室书院”,并赐给书籍多部、建学舍若干。1035年,宋仁宗又给它赐名“嵩阳书院”,并赐给学田100亩。

嵩阳书院真正扬名是在王安石变法时期。当时,在中国儒学史上举足轻重的人物程颢和程颐先后在此讲学,四方学者纷纷慕名前来求学问道或相互讨论。书院因此成为儒学“洛派”的中心。

南宋时期,位于北方的嵩阳书院文脉断绝、书声散尽,直到明嘉靖年间才在当地的县令主持下修复,但规模、地位远不及前代,更比不上当时闻名天下的岳麓、白鹿洞、龙冈等书院,明末又毁于改朝换代的战争。康熙年间,登封知县重建学舍三间,修了围墙,当地名儒倡议地方士绅捐田捐款,在这里建起了一座真正意义上的书院。院中祠堂、讲堂、藏书楼、学斋齐备,藏书丰富,并请来当时的名家坐讲,书院有了复兴之象,但时间不长,到道光年间,又逐渐衰落。1905年,嵩阳书院奉命改为嵩阳高等小学堂,1921年停办。1924年,当地士绅在原址建嵩阳中学堂。中华人民共和国成立之后先后有中共登封县委党校、登封师范学校、登封民中、登封县教师进修学校等在此办公教学,建筑等至今保存完好。

甬上证人书院

与其他书院不同,甬上证人书院没有固定的地址,没有固定的讲堂,更像是一个松散的学习团体,其灵魂人物是黄宗羲。

黄宗羲是一位具有传奇色彩的人物。他的父亲曾为御史,因弹劾魏忠贤被魏迫害致死。魏忠贤下狱后,19岁的黄宗羲袖藏铁锥到北京为父申冤。在公堂之上,他用铁锥将魏忠贤的帮凶击伤,拔下他们的胡子祭奠父亲,又追杀将他父亲折磨致死的狱卒,名动京城。清军入关后,他投笔从戎,召集起四五百人的武装与清军对战,后遁入海上。南明覆亡后,黄宗羲奉老母之命回到浙江余姚老家隐居读书。

黄宗羲早年拜师大儒刘宗周,博览群书,鄙弃科举,很早便以学问扬名。宁波学者每年都会有三四次前往他隐居之地余姚问学。1667年,黄宗羲重建绍兴证人书院。宁波学者听说之后,聚集27人到余姚拜师,并请他到宁波讲学。此后,黄宗羲每月两次、每次一天到宁波讲学,地点不定,多数是在学生家中。听讲者早晨聚集在某一家,听讲到中午时,在这家吃点便饭,然后继续听讲,直到晚上。宁波万氏是学生中的核心人物,他们的别院白云庄是黄宗羲讲学的重要场所。

甬上证人书院的学生多是当地士绅,亡国的阵痛时时刺激着他们,使他们更多地专心于经世致用之学。黄宗羲除了讲授儒家经典以外,还用大量时间讲史学、天文、历算,他也想从这些学问中找到明代覆亡的原因。黄宗羲在此讲学达8年之久,培养了很多学者,奠定了浙东学派的基础。除了他的学生—《明史》编修万斯同、嫡传弟子全祖望之外,后来的章学诚等人,也算甬上证人书院的隔代弟子。