水电工程移民安置点规划设计的探讨

2012-04-26何亚丽

何亚丽

(中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院,云南 昆明 650051)

1 问题的提出

水电工程建设征地形成的移民能否妥善安置长期以来受到国家和社会的高度关注。根据国务院第471号令 《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》,水电工程移民是由政府统一负责实施安置的。搬迁移民的安置点建设由政府选点、经移民认可、统一规划设计后,纳入项目的移民安置规划,再行实施建设。由于水电移民属于非自愿移民,且属于专门条例所规定的政府行政行为,不同于城市征地拆迁的议价定赔方式,政府要直接负责组织实施移民点的建设完成;所以,在农村移民安置点规划设计中常常需要考虑移民原居住条件恢复与移民改善要求和地方发展规划平衡等要求。常规的技术标准目前还不能全面覆盖规划设计内容,亟待在具体的工作实践中总结补充。

2 特点分析

2.1 设计判别标准需兼顾技术和社会两面的要求

目前,我国农村居住设计的有关标准尚未形成体系。对于集镇迁建规划一般使用国标 《镇规划标准》,农村安置点则只能参照执行。约束农村移民安置点规划设计的建设要求既有技术标准方面的,也有社会管理方面的。安置点的建设应符合规范标准要求,同时又要满足当地移民生产、生活的合理要求,还要控制工程造价和兼顾地方城乡发展规划。每个安置点都有各自的特殊性,照搬了这一条规定没准儿就会超越那一条规定。设计成果也常常会引起电站投资方、地方政府部门和移民不同利益方的争议。实际工作涉及大量的协调平衡,推进难度大。规划设计时,需谨慎、细致,以尽量减少因考虑不周带来的麻烦。因此,规划设计者不得不在技术规范、现实社会条件和地方规划之间协调折衷,积累经验,努力寻找契合点。

2.2 需考虑基础设施和房屋建筑建设期的分离

农村移民安置点的建设因资金投入渠道和建设责任的不同,很难同步统一管理。实际上农村移民安置点基础和房屋建设期是分离的。场地平整和基础设施由地方政府统建,移民的住宅由移民自建。安置点分期的建设管理与通常情况下的住宅项目建设管理在责任主体、建设程序、设计意图、连贯性等方面有很大的不同。在规划设计中要充分考虑这个特点,为分期建设、分主体建设留有操作的余地。

2.3 安全经济的设计理念

由于移民安置点建设是电站法人、地方政府、移民等多个相关利益主体关注的项目,建设的好坏,把握客观公正的安全经济设计理念尤显重要。如,初期的移民安置点选址过程中,往往是以地方政府和移民代表为主体,投资方和设计方参与,设计的话语权较小。地方政府和移民代表在选址时是以直观感觉来进行选择的,对安全性和合理性没有清楚的认识。实践表明,设计方的地质、水库、建筑专业能在这些方面提供非常有价值的意见。比如,场地的地质灾害隐患,这是一个至关重要的因素,往往对于选址结果是一票否决的。工作中经常遇到的情况是,地方政府和移民代表看中了一块看上去较“好”的坡地,事实上可能是一块滑坡体,或者有泥石流的隐患。决策过程中,移民选择的愿意与可行的自然条件相悖会使设计方左右为难。

如何确定适度工程措施经常是设计方内部争执的热点。对做过水电工程设计的人员来说,几十米甚至上百米的边坡是家常便饭,抗滑桩、岩石锚杆也是惯用手段,似乎没有什么是人类做不到的。然而,对于建筑师和工程师来说,考虑的是适宜人们的居住和生活,应以较小的经济代价获得安全舒适的生活环境。以战胜各种技术难题为自豪的大工程手段与规避长期安全隐患、顺应于自然条件的谨慎建设手段是两种难以相提并论的设计理念,需要设计者探讨。

3 常见问题与处理

移民安置点规划设计在人口规模确定后,主要常见问题通常反映在:新址选址、总平面规划布置、竖向规划设计、道路规划设计、景观绿化规划设计、防灾规划设计和投资控制等几个部分。

3.1 移民安置点选址

(1)选址原则。移民安置点的新址选址的原则是设计控制的先决条件,实践中宜选择荒地、薄地,不占或少占耕地、林地和牧草地;宜选在水源充足,水质良好,便于排水、通风和地形地质条件适宜的地段; 有条件时应尽量靠近现有居民点布置,以便共享基础设施,降低建设成本;应避开河洪、山洪、泥石流、冲沟、滑坡、风灾、地震断裂等灾害影响以及生态敏感的地段;避免被铁路、重要公路、高压输电线路、输油管线和输气管线等所穿越。

(2)选址要处理好当地人文地理的条件限制。选址应有利生产,方便生活,具有适宜的卫生条件和建设条件的区域,需优先选用向阳坡和通风良好的地段。为顾及移民的恋乡情节,安置点多数考虑设于库区周围,还应顾及当地的民风民俗,尤其是宗教习惯。

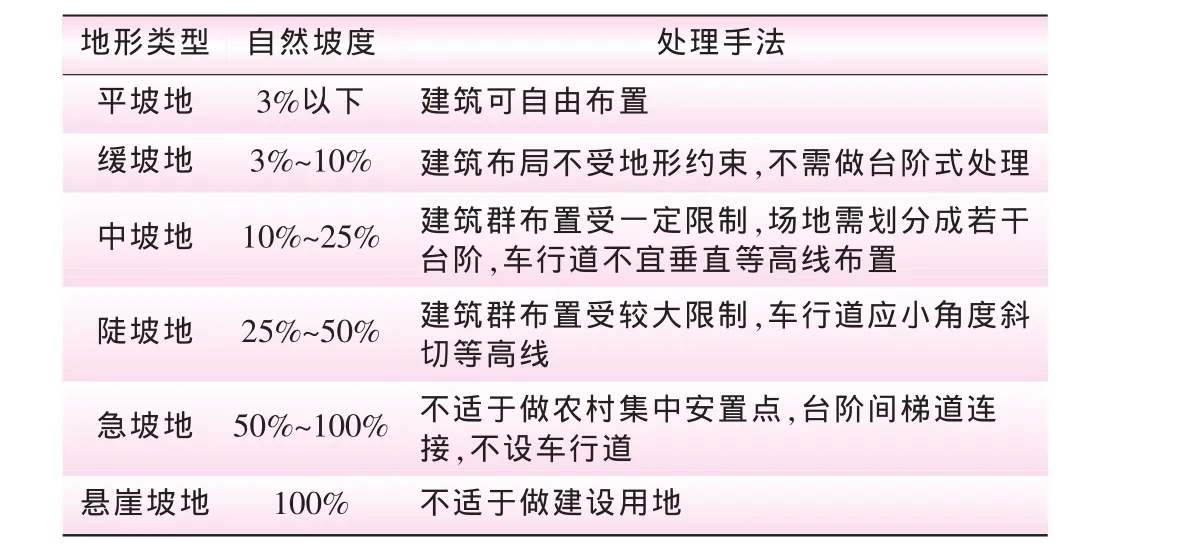

(3)坡度的利用。地形坡度是选址的一个要素。坡度太陡,造成工程量骤然加大,经济性差,而且安全性差。往往委托建设方对移民安置点场地的坡度与建设难度和费用没有关联概念,有时安置点会在一个先天条件欠缺的场地上开始建设,建成后,各方都不满意。因此,坡度处理的经验十分重要。坡度利用的经验数据见表1。

表1 山地地形坡度利用[2]

3.2 总平面规划布置

(1)行列式台阶布置。农村集中移民安置点的规划布置,为节约用地,高效共享水、电、路等基础设施,一般采用行列式台阶布置。农村集中安置点多位于山区,缓坡地较罕见,多数为中坡地和陡坡地。因此,建筑只能在台地上顺等高线行列布置,缺乏趣味性和空间的变化。台阶的高度随地形坡度而变化,地形越陡,台阶高差越大,工程量也就随之加大。所以,选择坡度较缓的地形布置建筑是减小工程量最有效的手段。在无法选择时,适当减小台地进深也是减小工程量的一种方法。根据多个项目经验,比较经济适用的台阶进深在19~20 m左右。当地形坡度接近50%时,台阶进深可以控制在10 m左右,将庭院布置在住宅旁侧,以尽量减少工程量及挡土墙高度。

(2)功能平面布置。在平地或者缓坡地上布置,建筑可以灵活组合,以绿地和活动场地作为共享空间的中心,便于村民的沟通与交流,创造出很好的室外空间效果。但农村居民点与城市住宅小区有很大的不同。农村住宅多为低密度庭院式住宅,过多的公共空间会挤占村民的宅基地面积。所以,农村居民点的绿地和活动场地规模宜小,宜分散,方便村民日常生活。集中的大广场、大绿地,宽阔的大路,给人以夸张的视觉感受,貌似壮观,但不符合移民的利益。设计者应慎重考虑。行列式布置的村民住宅,每一行 (列)不宜过长。一般每5户左右宜断开,留出适当空地,作为绿化、村民室外交流和上下台阶连接梯道的空间。间断布置有利于减少长距离排列建筑带来的视觉疲劳和单调感以及消防安全距离。山地移民点住宅的布局应背山、面水,主朝向宜向南、东南、西南,视线开阔,不宜面山而居,更不宜将村民的住宅面对面开门。住宅外墙应距挡土墙底部水平距离大于1.5 m,考虑挡墙基础和排水沟的要求。安置点内的商业网点设置应遵循商业规律,进行市场预测,科学地布置,不应简单地沿街大量设置。为有效控火灾蔓延,进行防火分区和隔离是必要的。行列布置的住宅,前院后房,前后排之间距离已经大于6 m,可起到防止火灾蔓延的效果。联排住宅之间,山墙不开门窗,基本可以达到防火墙的要求,一定程度上可以阻止火灾在户与户之间蔓延。每一行住宅宜分组布置,每一组数量应控制,组间间距应大于6 m,空地上禁止堆放柴草等易燃物。

(3)公共设施设置。农村安置点均应按标准设置公共设施,如村民委员会 (或村民小组)、公共厕所、卫生站、村民活动场地及垃圾收集点等。当安置点规模较大时,还应结合周边村庄孩童入学情况,统筹考虑设置托幼、小学等教育设施。公共设施宜布置在村庄的中央位置,以方便村内绝大部分居民的生活。公共厕所的服务半径不宜大于300 m。垃圾收集点的服务半径不宜大于80 m。在安置点的出入口附近,宜设置机动车的临时停车场,作为外来车辆的临时停放,减少机动车穿越村庄,保证村内行人安全。有条件的安置点宜在住宅组团之间空地上设置少量机动车停放点,方便村民农用车、拖拉机和牲畜车的停放。由于经济收入状况的差异和管理模式的不同,农村安置点没有物业管理的机构,因此在规划设计时,应尽量减少安置点内需要运行管理和维护的公共设施,以减少移民的生活成本,使安置点建成后能长期保持有条不紊。

(4)用地平衡分析。安置点规划中的居住、公共设施、道路广场以及公共绿地四类用地占建设用地的比例应符合表2的规定。

表2 建设用地平衡[3]

3.3 移民安置点竖向规划设计

农村移民安置点竖向规划设计的合理性对场地的安全性和合理性起决定作用。粗放的竖向规划设计往往用宽敞的大平台取代依山就势精细化分的小台阶,其结果,一方面,加大了工程量,严重降低了工程的经济性,给投资方带来损失;另一方面,大挖大填对原地表扰动大,影响场地的稳定性,易造成安全隐患。这样不仅没有使移民得到利益,反而使其生命财产受到威胁。填挖造成的高边坡、大挡墙,会给长期居住在这里的移民造成压抑和不安的心理影响,不利于移民生活的长期稳定。

竖向规划设计时,场地可处理成平坡式、台阶式和混合式。当坡度小于5%时,地形较平坦,基本上均采用平坡式布置,总平面布置较为灵活。当坡度大于8%时,由于地形高差较大,宜采用台阶式,台阶之间应设挡土墙或护坡连接。

确定场地设计标高时,标高应高于多年平均地下水位。位于江、河、湖边的安置点还应高于设计防洪、防涝标高 (场地设计标高应高于设计洪水标高0.5~1.0 m,否则必须采取相应的防洪措施);同时,场地标高还要考虑管线的埋置深度。此外,场地标高的确定,还应满足移民建房时基础的安全要求。房屋基础应尽量落在原状土上,避免高回填。实践证明,不论设计时对回填的要求有多么严格,由于施工进度要求快,施工管理不到位,以及费用压低,场地平整的施工都难以达到设计对压实系数和均匀性要求,最终导致移民建房后,地基不均匀沉降,拉裂了房屋,严重影响移民安置安全。

竖向规划设计应避免高挡墙和高边坡。从安全和经济的角度出发,挡墙高度宜控制在4 m以内,人工边坡的高度宜控制在15 m以内。每一个平台不必绝对水平,沿原地形找一定的坡度 (约3%以内),可有效减少挖填工程量,也利于场地雨水的排除。当地形坡度较陡时,要严格控制台阶的进深,避免形成超过安全和经济阈值的挡墙和后边坡。

边坡的支护宜优先采用人工护坡和挡土墙。不建议采用喷锚等造价高、缺乏亲和力的支护方式。台地高差在1 m内的情况,可考虑设置护坎等支挡构筑物,减少挡土墙工程量,节约投资。

竖向规划设计应尊重原地形,保留地形高低错落的风貌,精细设计,创造安全、经济、有趣、宜居的移民村庄。

3.4 移民安置点道路规划设计

安置点内的道路规划设计,宜采用 《镇规划标准》对道路标准的规定。从安置点的人口规模和车流量来看,大多数农村安置点的道路等级应该是支路和巷道,道路路面宽度为支路6~8 m,巷道3~5 m;个别规模大的安置点可以做到宽10~14 m的次干道。安置点内交通量相对较小,行驶的车辆主要为农用车、拖拉机、收割机等体积较小、重量较轻的农用运输工具、非机动车等。设计车速宜参照城市居住区内道路设计车速5 km/h既可以满足日常行车的要求,又可以保证安置点内行人的安全。较高的设计车速在人车不能分流的农村安置点对行人的安全是有威胁的,不应采用。

农村安置点的道路断面设计没有明确的规范和标准可依,其设计车流量和车速、车型,更接近城市的居住小区或者组团,参照街区道路断面设计更加合适,不宜参照市政道路的标准。建成使用的某些安置点路面出现裂缝其实并非由于路面面层过薄,往往是由于基层不够密实。所以,解决的办法是在施工过程中保证基层碾压密实,避免不均匀沉降。

安置点内不应有过境路穿越,以免影响居民的生活和安全。同时过境路穿越村庄也会严重影响车辆的行驶速度,降低通行量。由于流量大,车速快,穿越安置点的过境路将是一个巨大的交通安全隐患,随时威胁当地村民的人生安全。

多数山区农村移民安置点,消防车道很难实现纵横联通或者四周环通;而且安置点距城市较远,发生火灾时消防扑救很难及时到达,消防应立足自救。当地形条件不具备时,消防车道应至少能到达安置点的中央公共区域,并有开敞的空间供消防车操作和掉头。安置点应配备足够的消防装备,训练专职或义务的消防员,设置报警电话等等。

3.5 移民安置点景观绿化规划设计

移民安置点内应有一定的绿地,以改善居住环境的小气候和居住品质。但安置点的绿地与城市居住小区的绿地有很大区别。农村移民安置点多数位于群山环抱之中,山清水秀,是天然的大氧吧,环境品质不依赖内部的绿地。因此,安置点内设置大片绿地不经济、不合理;宜化整为零,因地制宜,方便村民生活。实际上,农村的公共绿地很难维护。建成使用后的安置点绿地几乎全部荒废,成为杂物堆场,垃圾遍地。因此,规划中应减少草地和灌木带,应以少维护的高大乔木为主,成为遮荫纳凉的场所。应鼓励村民自家庭院内的绿化,栽种花草果树,共同构成绿化体系。

景观绿化规划设计应重视传统民族文化的继承和发扬。结合村庄入口、小广场、公共建筑、村民住宅,体现传统民族文化古朴而奇特的景观。利用牌坊、门楼、图腾柱、铺地,建筑的屋顶、檐口、窗棂、色彩等等建筑语言,创造出别具特色的民族移民村寨。

3.6 移民安置点防灾规划设计

移民安置点的防灾需考虑防洪、防震、防火等。

位于江、河、湖边的安置点场地的高程须高于10年一遇洪水水位0.5 m以上;否则应有防洪措施。

位于山坡地的安置点在选址时就应避开山洪、泥石流、滑坡、地震断裂带等地质灾害地段。不是采取工程措施就能完全保证安置点的安全,这在过去的一些年是有血的教训的。

安置点场地的护坡、挡土墙等支护措施以及村民住宅等上部建筑应按照该地区的抗震设防烈度进行设计。在总平面规划中,还应留出适当的开阔地,作为地震时的紧急疏散场地。

安置点的防火应从平面布局、道路规划、消防供水、建筑设计等各方面综合考虑。规划设计的原则是防止火势蔓延、及时扑灭火情。农村移民安置点应立足自救,未雨绸缪,才能有效防灾。

3.7 移民安置点工程投资控制

投资控制的全过程中,规划设计是非常重要的一个环节。粗放的设计会带来很大的投资浪费,等级标准的盲目提高也会造成造价攀升。在这种情况下,移民并没有得到实际的好处,国家的财富白白流失。因此,规划设计过程中,投资控制应该是设计者头脑里随时绷着的弦,不能有一刻松懈。

影响工程投资的因素很多,从安置点选址开始,直到工程建设完工,每一个环节都有可能成为工程投资这个水桶漏水的洞。选址的不恰当,粗放、大挖大填,高边坡、大挡墙的设计,超标准扩大建设规模,不当的建设管理,都会使投资控制成为空谈。

不合理地压缩建设周期,就不能保证工程质量,导致投入更多的资金以纠正和加固。这是工程中最常见的投资浪费。三边工程 (边勘测、边设计、边施工)是违背工程建设基本程序的,在施工过程中的不可预见性、随意性较大,工程质量和安全隐患比较突出;较多的修改和返工,会带来投资的大量增加。

综上所述,投资控制是一个多方位的综合性的课题,简单地将责任归于某一方是不妥的。需要各方都尽职尽责、科学、理性地对待,才可能把移民安置这个复杂、庞大的工程做得令各方满意。

[1] 晏志勇.我国水电开发与移民安置[J].水力发电,2005,31(1):1-4.

[2] 住房和城乡建设部工程质量安全监管司,中国建筑标准设计研究院.全国民用建筑工程设计技术措施:规划·建筑·景观[S].北京:中国计划出版社,2010.

[3] GB 50188—2007 镇规划标准[S].