高密度电法反演电极的不同排列方式效果对比*

2012-04-24福州大学环境与资源学院黄真萍郑鸿滨周成峰

福州大学环境与资源学院 郑 宇 黄真萍 郑鸿滨 陈 斌 周成峰

高密度电法反演电极的不同排列方式效果对比*

福州大学环境与资源学院 郑 宇 黄真萍 郑鸿滨 陈 斌 周成峰

高密度电法在工程地质勘察等领域得到越来越广泛的应用,其电极排列方式有很多种,在实践中应根据各种电极排列方式的特点来选取最合适的实验方式。高密度电法反演理论与野外实验研究表明,α排列方式在反映土层分界的变化情况时效果最佳,β排列方式对反映地下异常体有比较高的灵敏度,γ排列方式也基本能反映地下电性结构的真实情况。

高密度电法 电极排列方式 α排列 β排列 γ排列

0 引言

电阻率法是地球物理勘探中的一个重要分支[1],近一个世纪来,在矿产勘查、大型工程建设中发挥着巨大的作用。从19世纪初P.Fox在硫化矿床上发现自然电场现象算起,也只有100多年的历史。我国电法勘探始于20世纪30年代,由当时北平研究院物理研究所的顾功叙先生所开创,开展的方法有自然电场法和电阻率法。采用的仪器是自制的电位计和英制Magger电阻率仪。新中国的电法勘探工作始于20世纪50年代初,主要是引进前苏联的方法技术,以直流电法为主,随后又逐渐引进、发展了电化学方法,如激发极化法;到了60年代,我国科研人员开始研究以绝对测量为特点的电磁感应类方法;至70年代,则以相对测量为主,并在80年代有较大的进展。到了90年代,数字化、图形图象化等技术的引进,使得电法勘探技术有了飞跃的发展,逐步形成了集设计、采集、处理解译、成果提交一体化工作模式[2]。

但是,随着工程建设项目规模的日渐扩大,在工程与环境地质勘查中,常规电阻率方法很难满足实际工作的需要,进入20世纪以后,不管是在我国或是国际上,高密度电法都在各大工程项目中得到广泛的应用,特别是对于低电阻率的充水断层、溶洞,勘探效果非常好,是其他物探方法不可替代的。

总体来说,高密度电法就是在普通直流电法的基础上发展起来的勘探方法,它实际上是一种阵列勘探方法。高密度电法的电极排列方式多达十几种,在实际工作中,人们总是希望观测的数据有较高的精度和可信度,能够较好地反映测区的电性变化,若有异常体存在,观测数据能够较好地反映异常体的高、低阻特征和较大的异常区分,但由于时间及经济条件等因素的限制,不可能对每种电极排列方式都进行观测,因此必须有针对性地根据不同的地质任务来选择最优电极排列进行数据采集,以达到最佳勘探效果。常用的几种电极排列方式分别有α、β和γ排列方式,这三种排列方式分别有自身的优缺点和适用场地,本文通过进行大量的野外实地观测,结合实测数据分析和总结了以上电极排列方式的适用条件。

1 二维高密度电法反演理论研究

高密度电法是以岩、土导电性的差异为基础,研究人工施加稳定点流畅的作用下地中传导电流分布规律的一种电探方法。它的理论基础与常规电法相同,所不同的是方法技术[3]。高密度电法的反演是根据正演理论,对实测曲线进行分析,从而获得所研究的地质对象分布状况的有关信息。

有关二维高密度电法的反演计算方法,本文主要介绍一种圆滑约束最小二乘法结合拟牛顿法的反演方法,并对其反演的深度进行讨论,找到最合适的参数,使得二维高密度电法能够更加真实地反映出地电结构的物理信息。

1.1 最小二乘法的原理

首先假设反演的视电阻率模型由许多电阻率值为常数的矩形块组成(如图 1所示),通过迭代非线性最优化方法确定每一小块的电阻率值。本文利用圆滑约束条件下的最小二乘法求出的电阻率值(模型参数)与实际测量的视电阻率值将非常接近。

图1 二维反演地下模型剖分网格

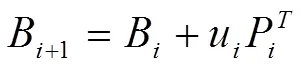

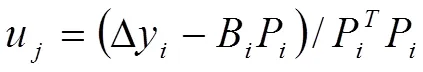

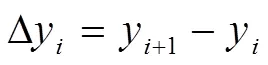

圆滑约束的最小二乘法方程表示为:

1.2 拟牛顿法

但是,在大多数非线性最优化方法中,每次迭代后阻尼因子通常是变化的,尤其在前几次迭代中。由于在平滑限定的最小二乘方程中平滑滤波矩阵 C含有非对角线元素,同时阻尼因子又是变化的,所以本文采用了如下的校正技术:

可写为:

通过对常规高斯—牛顿法的改进,拟牛顿法可能在更短的时间内完成迭代计算,更加快速地得到反演结果,也进一步增加了圆滑约束最小二乘法的使用意义。

1.3 反演过程

2 不同电极排列方式野外实验对比

高密度电法的电极排列方式多达十几种,在实际工作中,人们总是希望观测的数据有较高的精度和可信度,能够较好地反映测区的电性变化,若有异常体存在,观测数据能够较好地反映异常体的高、低阻特征和较大的异常区分,但由于时间及经济条件等因素的限制,不可能对每种电极排列方式都进行观测,因此必须有针对性地根据不同的地质任务来选择最优电极排列进行数据采集,以达到最佳勘探效果。

常用的几种电极排列方式分别是:α、β和γ排列方式,这三种排列方式分别有自身的优缺点和适用场地,本文通过大量的野外实地观测,结合实测数据分析和总结了以上电极排列方式的适用条件:

试验设备为WDJD-3多功能数字直流激电仪,电极间距为1m,布设30根电极对三种不同类型的地下情况进行测试。

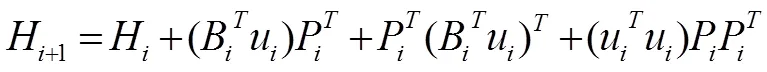

野外测试实例一的地下情况为:在水平坐标位置9~13m和20~25m下方分别埋有一小型低阻体和一小型高阻体,根据钻孔资料可以获得两者的深度位置均为1~2.8m范围,用三种电极排列分别进行测试,反演资料结果如图2所示。

从以上三种电极排列方式的数据二维反演结果中可以看到,α和γ排列方式低阻体的边界有向高阻体边界面逐渐倾斜的趋势,同时γ排列方式在两个异常体的周围会出现一定的干扰信息,而β排列方式在异常体周围出现的电性假象较少,能够更加准确地反映出地下异常体的形态和位置,低阻体和高阻体的边界也基本正常,没有偏移和向两边扩散的趋势。总体而言,三种电极排列方式均能够反映出地下小型异常体的物理信息,其中β排列方式的反映能力较强。

野外测试实例二的地下情况为:在水平坐标为9~18m,深度坐标为0.5~3m的位置处存在一较大型的低阻体,邻近低阻体的位置在水平坐标为19~27m,深度坐标为2.2~4.4m处有一较大型的高阻体,由于两个异常体的分布距离较近,在高密度电法的测试数据会出现一些相互地电干扰,对真实的电性结构产生一定的影响,三种电极排列的二维反演断面如图3所示。

从三种观测装置的反演断面图可以看出,α排列在反映较大型的高阻体时因为受邻近低阻体边界电流的影响,出现了高阻体形态失真异常的现象,而且低阻体的位置和形态也与实际情况有较大的差异。β和γ排列方式的反演效果较好,其中γ排列方式对两个较大型的低阻体和高阻体的位置和形态的反映均与实际情况相符合,异常体的边界也较为清晰。

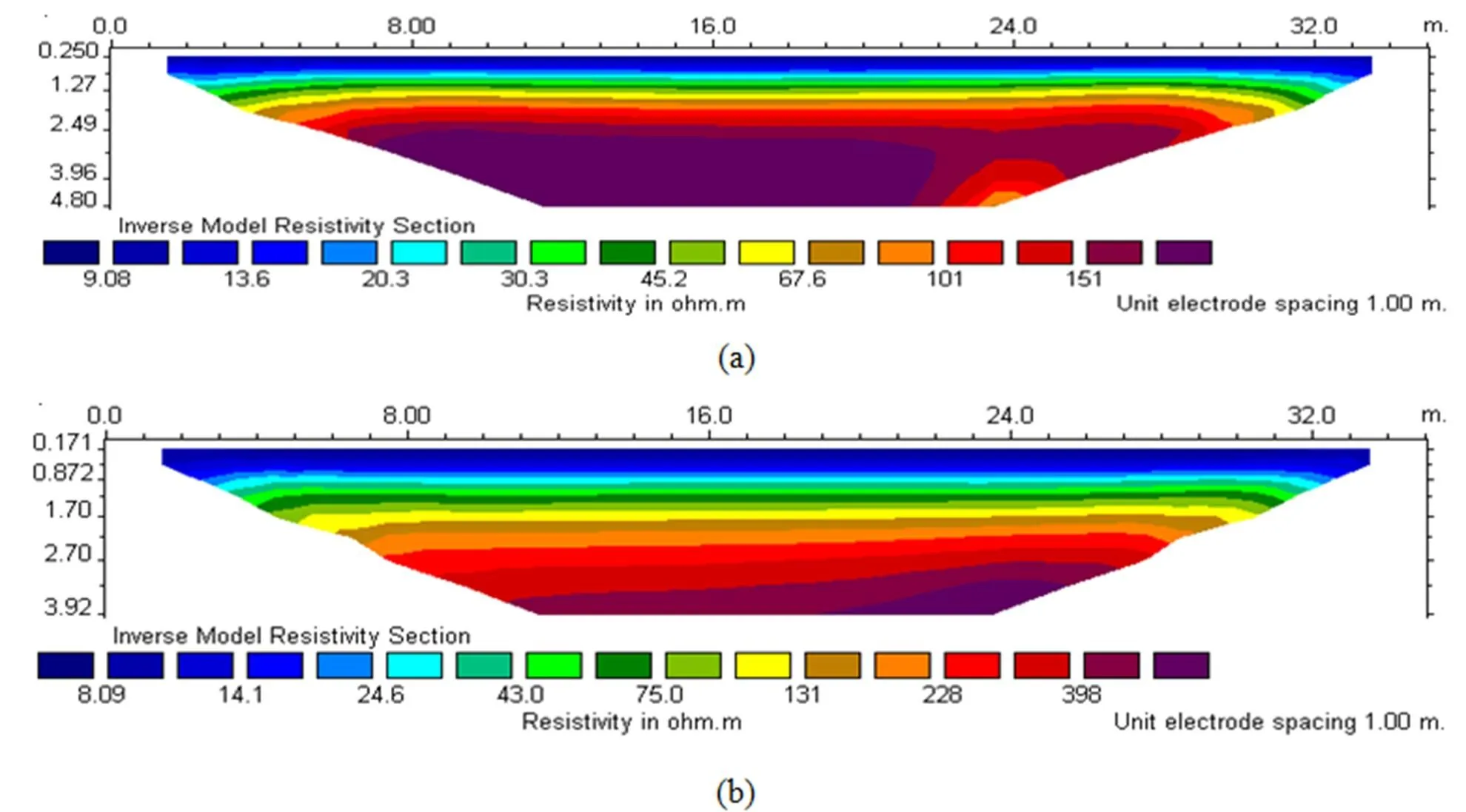

野外测试实例三的地下情况为:地下分布有不同的土层,根据钻孔资料,在深度位置1.0m、2.2m、3.6m是不同土层的分界面,利用高密度电法测试水平土层介质,三种电极排列方式的二维反演断面图如图4所示。

分析以上三种电极排列方式的反演结果可知,α和γ排列方式对不同土层分界面反映比较清晰,其中α排列方式效果最好,分层界线不仅清晰,而且断面图中的视电阻率因土层不同出现明显的梯度变化,与实际情况相符。γ排列方式总体上也效果较好,在深部土层处会出现一些异常假象。β排列方式的总体效果较差,视电阻率变化无明显梯度,土层分界面不清晰。

地球物理探测理论认为,物探方法对地下异常体探测的空间分辨率,与被观测的场参数密切相关——观测场参数的空间导数,会提高探测的空间分辨率;并且,导数的阶数越高,分辨率越高。由此理论,容易预测电阻率法中各种电极装置的探测分辨率。二极(电位)装置、三极梯度装置和偶极—偶极装置,观测参数分别是点电源场的电位、电位梯度和偶极源场的电位梯度,因此,它们的探测分辨率依次递增。其中,双向三极梯度装置,包含正向和反向两个三极梯度装置。前者观测得到的信息比后者多,因而前者的分辨率高于后者。对称四极装置的视电阻率等于同一测点上、同一电极距的正、反两个三极梯度装置视电阻率的平均值,因而对称四极装置的探测分辨率低于双向三极梯度装置。三电位电极装置中的α和β装置,分别是对称四极和偶极—偶极装置的非梯度装置变种,所以α和β装置的探测分辨率,相应地低于对称四极和偶极—偶极装置;γ装置是两个电位装置AM和BN的“微分”组合,其探测分辨率应与电位装置的分辨率相当或稍高。综上所述,电阻率法各种电极装置的探测分辨率从高到低的排序应该是:偶极—偶极,双向三极梯度,单向三极梯度,β装置和对称四极装置;而电位装置及和α、γ装置属于探测分辨率最低的一类电极装置。

选择高密度电阻率法的实用电极装置,不能只考虑电极装置的探测分辨率;即使从探测分辨率考虑,也不是装置的分辨率愈高愈好。偶极—偶极装置的探测分辨率最高;但它的分辨率太高了,以致观测误差、围岩不均匀性和反演过程的微小“扰动”等,都会对反演结果形成干扰,出现“零乱”的假异常。

选择实用的电极装置还应考虑高密度电阻率法的方法技术特点。在高密度电阻率法中布置在观测剖面上的各个电极,都将先后分别被当做供电电极和测量电极使用,这使得供电电流强度一般都不能很大(通常为几到几十毫安)。“梯度装置”,特别是偶极—偶极装置在小供电电流条件下,观测信号很弱,难以测准。这就限制了这类装置的应用。双向三极“梯度装置”,这种电极装置有探测分辨率适度(分辨率较高,但又不至于引起强烈干扰)和观测结果可换算其它多种电极装置的视电阻率等优点;但它的观测信号很弱,除非采用高灵敏度和高精度仪器作观测,否则很难取得符合要求的野外观测数据。在相同供电电流强度和相同隔离系数的条件下,电位装置及其变种γ装置会有最大的观测信号;但在城镇和工矿区,采用大测量电极距的电位装置往往会遭遇到强大的游散电流干扰。再考虑到这类电极装置的探测分辨率很低,因此,它们不适于在高密度电阻率法中使用。从探测分辨率和野外工作方法技术两个方面综合考虑,在现有观测技术条件下,具有较高分辨率和较强野外观测信号的β装置,应该认为是高密度电阻率法比较适用的电极装置。对称四极装置及其变种α装置,也有较强的观测信号(α装置的观测信号甚至比β装置更强);但其探测分辨率很低,往往会漏掉有意义的异常,不宜选作基本观测装置[4]。

3 结论

通过以上野外实例中三种电极排列方式的实测反演结果分析和对比,可以看出,不同电极排列方式采集数据的反演结果基本能反映地下电性结构的真实情况,论证了电法理论的正确性。但对于不同类型的地电体,电极排列方式的最优选择也会有所不同,反映地下形态较小的异常体时选择β电极排列方式最为合理,而对于较大型的异常体则是γ排列方式有一定的优势,在反映土层分界的变化情况时,α排列方式效果最佳。因此,对于不同的异常目标体及电性结构,不同电极排列方式下的视电阻率特征各有特点,反演电阻率断面揭示的电性结构在表现形式上也稍有差异,选择最优的电极排列方式有利于从测试所得反演结果中正确提取真实的地电信息。

[1] 陈仲候,王兴泰,杜世汉.工程与环境物探教程[M].北京:地质出版社,1996.

[2] 李金铭.电法勘探方法发展概况[J].物探与化探, 1996, 20( 4) : 250-258,249.

[3] 刘国兴.电法勘探原理与方法[M]. 北京:地质出版社, 2005.

[4] 罗延钟,王传雷,董浩斌.高密度电阻率法的电极装置选择[C].勘探地球物理2005学术交流会论文集, 2005.

基金项目:国家大学生创新性实验计划项目“高密度电阻率映像法的研究及工程应用(101038621)”资助