大学校长开始洗掉“官味”

2012-04-08刘彦昆

刘益春仍然在副校长的办公室里处理公务。6天公示期已过,作为教育部直属高校首次面向海内外公开选拔校长的优胜者,不出意外的话,他将在年内接替已出任校长一职14年的原校长史宁中教授,成为新一任的东北师范大学校长。

“这个时候,我不方便说些什么”,3月27日上午,面对《Vista看天下》记者,刘益春露出了一丝尴尬的笑容,“恐怕接受采访也不符合组织紀律吧?”“我只能说,我是一个参与者”。

过去的四个多月里,一项公开选拔直属高校校长的改革,在东北师范大学和西南财经大学悄然展开。

“这个改革是倡导教育家办学,改变了按党政干部选拔方式,评价大学校长的传统模式。”21世紀教育研究院院长杨东平教授称。

审慎的试验

刘益春的当选,经历了一个“严密”的遴选程序。

2011年12月22日,教育部对外公布了仅针对东北师范大学和西南财经大学的公开选拔校长公告,其中对竞聘者提出了如下要求:“熟悉高等教育规律和高校教学、科研工作,有较丰富的办学治校经验和较高的学术水平,具有博士学位和正高级专业技术职务。”

更为具体要求则包括:现任普通高校校长或党委书记、任副校级两年以上或者中层正职领导职务3年以上工作经历,现任境外大学副校长或担任境外著名大学院长(系主任)3年以上也可报名;中国公民;年龄不超过50周岁,特别优秀者放宽至55岁。

两年前,“完善中国特色现代大学制度”、“推进政校分开、管办分离”被正写入《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》。根据教改纲要的精神,高校将实现“去行政化”——而高校校长的行政任命恰恰被视为高校行政化的典型,此前,在教育部直属的76所高等学校中,30多所正局级高校校长由教育部直接任命,另外30多所副部级高校由教育部提出校长任命意见,由中共中央组织部任命。

据教育部人事司相关负责人介绍,自2002年以来,教育部已先后在上海交通大学、华北电力大学等二十余所直属高校进行了副校长公开选拔、竞争上岗工作,“为这次公开选拔校长工作积累了经验”。

而之所以教育部决策层选择在东北师范大学和西南财经大学两所部属高校开展公开选拔校长试点工作,亦有自己的考虑。

“按照《规划纲要》的要求改革必须要完成,怎么完成?需要有试点学校。找一些相对影响力小一点的学校,相对而言不这么敏感的学校,更容易推动。”《21世紀经济报道》在报道里分析称。

据上述负责人介绍,这次的校长公选整体制度框架设计,除了参考此前已经开展近十年的副校长公开选拔的经验之外,还借鉴了境外部分大学遴选校长的经验,并参考了地方公选省属高校校长以及机关干部经验。

方案中,将此次公开选拔校长划分为报名、职业素养综合评估、面试、组织考察以及决定任职人选五大阶段,且每一个阶段都规定了相应的配套办法。

不过,该负责人亦坦言,推行改革的实践中有些工作还“有待进一步完善”,例如在报名人员的质量上还有进一步提高的空间,而整个公选的操作周期也有点长。

“不予现场直播”

整个校长公选过程在官方主导下展开。

今年1月7日,教育部公布 《公开选拔直属高校校长面试人选公示公告》,有13人符合报名条件,其中,申报东北师范大学校长职位的有6人。

“报名的人不少,很多人都来自地方高校和党政机关,大概占到报名总数的七成。”知情人士介绍。

经过教育部公开选拔校长遴选委员会的“职业素养综合评估”,刘益春、河南大学副校长宋纯鹏、辽宁师范大学副校长刘向军3人脱颖而出,进入东北师范大学校长公选面试环节。

此次“公选”一个新鲜之处,是“借鉴了境外部分大学遴选校长的有益经验”成立了一个“校长遴选委员会”。现任东北师范大学校长史宁中介绍说,这个遴选委员会由9人组成,主任由教育部分管高等教育的部领导担任,其他的成员为国内多所师范类院校的现任或已经卸任的领导,史宁中和东北师范大学党委书记盛连喜也在其中。

按照史宁中的说法,民意测验和专家委员会的意见会被“充分考虑”,但是最终的决定权仍牢牢掌握在教育部手中。

候选人现场竞职演说,是这场公选校长试验中,最新鲜也最被看重的环节。在东北师范大学校园内,刘益春等三位候选人先后演说,阐述当选后管理理念等。而师生投票将作为“民意测验”的依据。然后,由遴选委员会按1:2的比例集体研究提出考察人选。

最终,刘益春成为“决定任职人选”,并通过教育部网站和校园网进行公示。

但并不是全校师生都有“资格”去现场观摩候选人的表现。“到场的都是学校正处级以上干部,还有一小部分是教育部随机抽取的普通师生。”一位东北师范大学的中层干部说。此外,教育部把控着公选全程,几乎所有的事情都是由教育部的工作人员亲力亲为,即使录音录像都要统筹安排,“校方没有自主权”。

与东北师范大学相比,西南财经大学似乎采取了更为公开的态度,很多普通教师都去现场观摩了诸位候选人的竞选演说,见证现任重庆大学副校长、48岁的张宗益,击败了包括现任西南财经大学3位副校长在内的其他4名候选人,成功当选。

“太精彩了,难分伯仲”,一位到场教师告诉《Vista看天下》记者,“该把票投给谁我想了好久”,他还强调说:“我是真的按照自己的意愿在投票,没有虚假的成分。”

不过略有遗憾的是,这场面试会原本还计划向全校“直播”,但是很快,西南财经大学的校园网站上发布了这样一则通知:“接教育部通知,今天上午公开选拔校长面试会不予现场直播,请各位老师谅解。”

有限的进步

在21世紀教育研究院副院长熊丙奇看来,教育部的做法还是有些谨慎。他说,从程序来看,这次的校长公选每一个步骤都有公示,并且对入围的候选人进行民意测评,比起过去“空降”领导,师生拥有了一定的表达空间,是一种进步。但是,民意测评的结果不对外公布,民意测评所占的权重也搞不清楚,师生的意见能够多大程度参与表达,并且被决策层采纳,并不清晰。

教育改革者、云南省教育厅厅长罗崇敏甚至有更大胆的设想:公选出来的校长“最好不要行政任命,只是报教育部备案”即可。

2008年,罗崇敏曾在云南省属的十所高校搞过公选校长的试验。当时云南省共有22个副厅级干部报名参加競聘,场面“轰轰烈烈”。但是,公选的程序和罗崇敏的设想有不小的差距,没有校长遴选委员会,公选演讲也没搞成。采取的是一种类似于干部公选的方式,由云南省委组织部牵头对竞聘人进行考核。

四年后再看,罗崇敏有些失望,因为选拔上去的大学校长很快又“回到体制内”了。

尽管有争议,但作为《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》的题中之义,“完善大学校长选拔任用办法”迈出了第一步。

链接

“公选”前传:教授们有了前所未有的权力

●本刊记者刘彦昆/ 文

“建立一套制度很难,干了这么久,换一个啥也不知道的人,一下子搞乱套了可怎么办?”对于继任者的人选,东北师范大学现校长史宁中也是有“私心”的。

1998年,在日本一桥大学任终身教授的史宁中48岁,被“动员”回国转为东北师范大学校长。14年间,史宁中被认为对这所学校最重要的贡献,一是在长春市净月区以极低廉的价格购买土地建成新校区,其二则是他在东北师范大学推行的“教授委员会”制度——那个他担心被继任者“搞乱套”的制度。

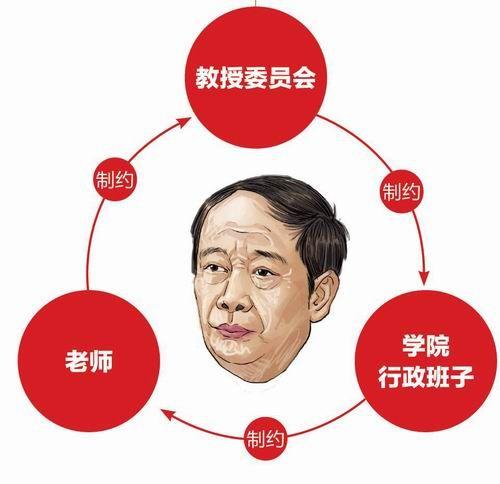

从2000年开始,东北师范大学以院系为单位,每个学院设一教授委员会,在学校一级又成立了自然科学委员会和哲学社科委员会两个学术委员会。教授委员会3年换届一次,自愿报名,竞聘者须获得全院2/3以上的教师支持才能当选。现在,东北师范大学教学科研最核心的问题都在教授委员会讨论、投票,院领导班子重大事情也必须经过教授委员会。他们能够决定一个专业的基础课是什么,用什么教材,哪个老师来讲,给什么待遇,并且他们决定着“谁能当教授、谁能当副教授”——这是老师们最在意的事情。

史宁中说,教授委员会管学院行政班子,行政班子管老师,三年之后老师制约教授委员会,在这个“三角形”稳定关系中学术权力和行政权力相对分离。

在建立这项制度的过程中,史宁中想明白一件事,大学最主要的功能是教书、培养人,是科学研究,还有社会服务。而做校长的,要做的是“谋划布局”,考虑长远的问题,并且提供资金条件的保障。

不过,史宁中也承认,“是教授治学,不是教授治校”,学校的管理还是“党委领导下的校长负责制”。虽然权力下放了,史宁中还保留着“一票否决权”,甚至可以解散教授委员会。他告诉记者,这项权力他使用得“十分谨慎”。

当然,也有史宁中没有想到的事情。他的教授委员会方案在运转了12年之后也遭遇到了瓶颈。一位东北师范大学的教授告诉记者,他所在的学院,六位教授委员会成员中有五位是行政领导,还有一位是退下来的副院长。所以行政领导班子开会和教授委员会开会差不多是一套人马。“教授委员会也有行政化的倾向了”,这位教授说。并且,教授委员会正在演变成一种新的资源垄断。

另一位教授委员会的成员则对记者说,教授分成了两类:一类是教授委员会教授,一类是普通教授。“大家都很看重教授委员会的身份,竞选很积极,”他说,“当然教授们惦记的并不是每个月500元钱的津贴,而是荣誉,自然还有前所未有的权力。”

“校长”与“教授”之间的角色定位,也让史宁中感到为难。“专心地做教授好,还是做校长好,这是我始终都没有想清楚的事情。”史宁中说。

在史宁中看来,“没有办学自主权”才是中国大学“去行政化”以及建立现代大学制度最需要解决的本质问题。