铅板阻尼器的研究与展望

2012-03-31尹新生陈雅泽于晓慧

赵 喆 尹新生 陈雅泽 于晓慧

(1:吉林建筑工程学院寒地绿色建筑工程技术研究中心,长春 130118; 2:武汉大学土木建筑工程学院,武汉 430072)

0 引言

目前,研究和应用隔离、耗能减震技术越来越广泛.随着社会的不断发展,新设备的研发和应用越来越多,铅金属阻尼器逐渐发挥了其在关键领域的地位.利用地震时铅发生弹塑性屈服导致变形而消耗地震能量,从而达到减震、隔震的目的.

铅阻尼器是一种耗能性能优越、构造简单、制作方便、十分经济的耗能减震装置.它既可以用作隔震系统中的耗能元件或限位装置,又可以用作建筑结构中的耗能装置,提供阻尼;既可用于结构的风控制中,又可用于结构的抗震控制中.因此,具有较大的应用价值和广泛的应用前景.目前,已经研发了多种类型的铅阻尼器[1]:铅挤压阻尼器、铅剪切阻尼器、铅节点阻尼器、圆柱型铅阻尼器和异型铅阻尼器.

1 铅剪切阻尼器

铅剪切阻尼器是由新西兰Penguin Engineering公司首先研制的[2],基本原理主要为利用铅受剪屈服后产生塑性变形来耗能,在小位移时,铅受到剪切和弯曲作用,进入屈服阶段,通过滞回变形消耗能量;在大位移时,重点利用剪切滞回变形消耗能量.此种耗能器的主要特点是对微小变形十分敏感,在±2 μm的变形下即可获得较大的阻尼力.其次,由于铅本身具有动态再结晶功能,因此,在其设计变形的范围内,可以在不同的变形下做几千次的循环而不出现退化现象,能够保持其本身的力学性能不变,工作性能非常稳定.铅剪切阻尼器可以提供的阻尼力大小和变形速度无关,近似于理想的塑性体.其后,国内许多学者也在铅剪切阻尼器的研发方面做了很多工作,王焕定等人对铅剪切阻尼器进行了不同频率不同位移峰值的三角形波的逐级加载试验[3].实验结果表明:铅剪切阻尼器弹性刚度很大,屈服位移很小,屈服后,随位移增加刚度明显降低,体现了明显的塑性性质.

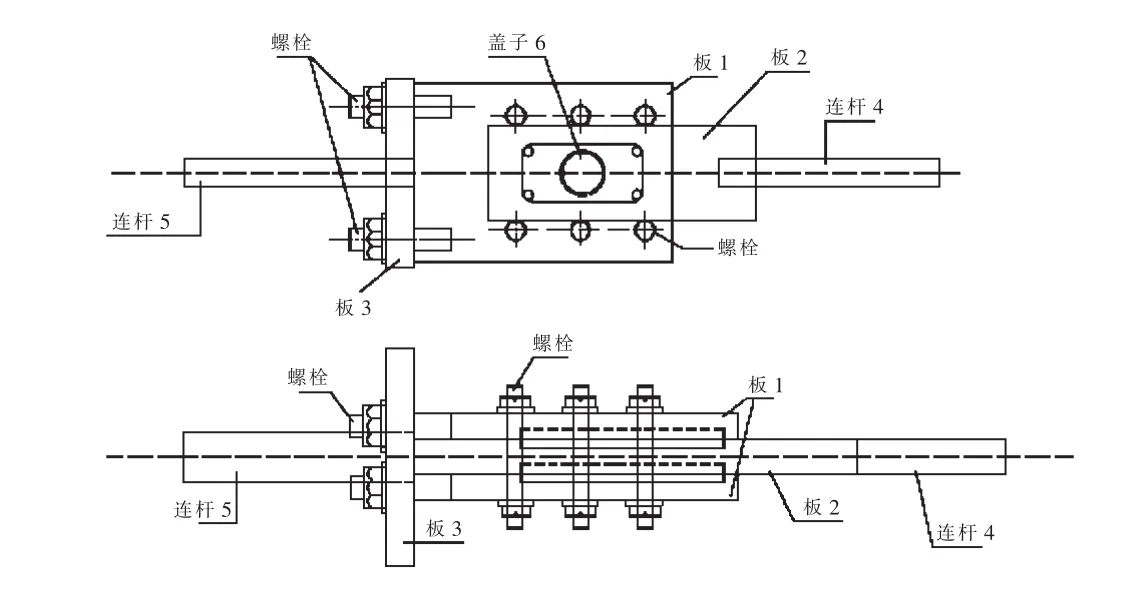

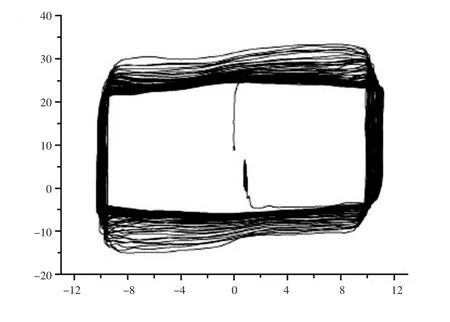

图1为闫维明、彭凌云等研制的一种铅剪切型阻尼器[4].不同加载位移、加载频率和加载次数下的性能试验研究表明,此种阻尼器滞回环较为丰满(如图2),是一种良好的阻尼器,这种阻尼器的滞回性能稳定,耗能效果好,装置较小,出力较大,能够满足装置耗能的要求,且制作简单,无需养护.图3中还可以看出,相同位移峰值不同的频率的滞回曲线是基本一致的,可以得出铅剪切阻尼器在低频位移相关型的阻尼器的耗能性能与加载的频率无关,且阻尼器是拉压同性的,滞回曲线沿加载的原点对称;小位移的情况下,滞回曲线基本呈四边形.随着位移的增大,出现刚度增加,剪切作用趋于稳定,滞回曲线又逐渐趋于四边形,且较大位移的滞回曲线基本包容小位移的滞回曲线.

图1 新型铅阻尼器

图2 位移10 mm/0.5 Hz循环60次

2 铅板阻尼器

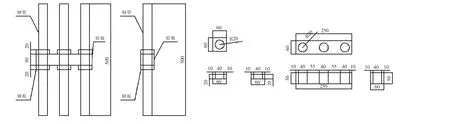

本文提出的铅板阻尼器,当其铅板在一定长度范围之内属于剪切型阻尼器,本阻尼器主要是由钢板、实心钢柱与铅组成,采用等级为Q 345的钢板与钢柱,钢板壁厚为20 mm,钢柱为直径40 mm的实心钢柱,50 mm厚的高纯度铅板.试件制作简单方便,具体尺寸模型如图3所示.

图3 阻尼器整体试件尺寸

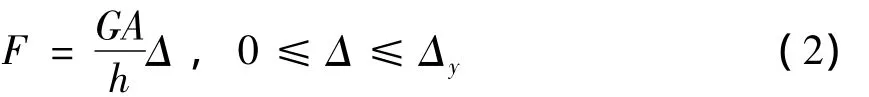

铅在较小应力情况下就会发生剪切屈服,屈服剪切应力为τy=12.5 MPa,本构关系可以表示为:

式中,G为剪切模量;γy为屈服剪应变.

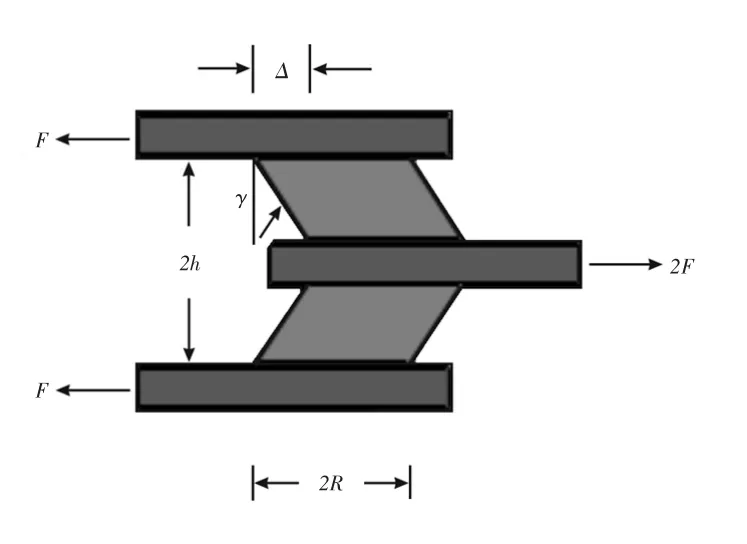

根据铅剪切阻尼器,h和R尺寸相当,在小变形下,可忽略弯曲应力和轴向应力的影响.假设横截面各点处剪切变形均匀相当,从而横截面各点材料屈服同时发生(如图4).

图4 铅剪切阻尼器

则剪切刚度、屈服剪力和屈服位移为:

综上所述,其耗能原理为:小位移时,铅受到剪切的作用,进入屈服;大位移时,主要为剪切变形耗能[5].也就是说,当为小变形时,钢板挤压铅体发生塑性弯曲和挤压变形而消耗能量;当大变形时,为铅片出现剪切变形从而消耗能量.

本文提出的铅板阻尼器属于铅剪切阻尼器的一种,但是其制作和安装要便捷于其他铅剪切阻尼器,并且其阻尼力的增加不需要重新制作来改变构件的尺寸,只要增加其铅片的数量就可以满足增加阻尼力的目的.

3 结语

铅阻尼器属于位移相关型阻尼器,耗能性能与速度无关.铅板阻尼器构造简单,无需维护,制作简单方便,并且可以提供稳定的阻尼力.然而,无论从铅板阻尼器的研究角度,还是从其以后在工程应用的角度来看,还存在一些需要解决的问题:

(1)铅板阻尼器的各项参数对其滞回性能影响较大,需要对不同参数的阻尼器对滞回性能的影响做深入的研究;

(2)铅板阻尼器的加工工艺(如铅板制作精细程度,铅本色的纯度控制)尚有待于进一步的研究.

随着铅板阻尼器的进一步研究成熟,必将可以应用于实际工程中.

[1]闫维明,刘 猛.新型铅剪切阻尼器的数值模拟试验研究[J].北京工业大学学报,2008(3):4-7.

[2]Monti MD.A Lead Shear Damper Suitable For Reducing The Motion Induced By Wind And Earthquake[A].11WCEE,1996:12-13.

[3]王艳武,王焕定,张永山.两类铅阻尼器试验研究[J].地震工程与工程振动,2004,24(1):21-23.

[4]彭凌云.地震随机模型及结构响应控制[D].北京:北京工业大学,2008.

[5]李冀龙,欧进萍.铅剪切阻尼器的阻尼力模型与设计[J].工程力学,2006(4):14-16.