高甲小戏《管甫送》的艺术特色*

2012-03-15叶倩

叶倩

(泉州师范学院 音乐与舞蹈学院,福建 泉州 362300)

1 高甲小戏《管甫送》的源流

高甲戏大约诞生在清朝道光年间,前身是“宋江戏”,流行于泉州、厦门及东南亚、台湾等闽南语系地区,高甲戏与梨园戏、莆仙戏、闽剧、芗剧同属福建省五大戏曲剧种.《管甫送》是高甲戏中具有代表性的丑旦小戏之一.蓝雪霏在《闽台闽南语民歌研究》中记载:闽南竹马戏、老白字戏《管甫送》距今至少有一百年的历史,主要描写在台湾当店家伙计的管甫接到漳州老家双亲的家书与台湾情人美娟依依惜别的情景.曾永义在《闽南戏剧》中记载:自宋代末在玉山村衍传了二十七世的林姓家族中发现了祖传抄本白字戏《管甫送》,据谢家群之调查,认为它是宋代传下来的竹马戏,是梨园戏中弄仔戏的根源.[1]据《泉州传统戏曲丛书》第七卷梨园戏下南剧目记载:梨园戏的上路、下南、小梨园三个流派都有《管甫送》这出传统单折戏,剧目的来源没有详细记载,因为这折戏很受男女老少喜爱,后来被泉州高甲戏改编进行演出.综上所述,高甲小戏《管甫送》是由梨园传统折子戏《管甫送》改编而来,而梨园传统折子戏《管甫送》则从竹马戏移植而来.

2 高甲小戏《管甫送》的音乐特点

2.1 采用南音曲牌

高甲小戏《管甫送》的音乐由八首曲子组成,除了第一首和第二首曲子是南音曲牌《水车》外,其余六首均为闽南民歌小调.南音曲牌《水车》一般采用洞箫四空管定调即F调,音乐旋律较舒缓,委婉地表达人物性格特点.在高甲戏《管甫送》中,《水车》采用品箫四空管定调即降A调,由于男女演员演唱能力的差异,在演出过程中也会适当地进行升降调.受剧情的影响音乐的速度比南音的演绎快些,个性化些,表现了台湾女子美娟沉浸在甜蜜的爱情中及泉州籍文书管甫收到双亲家书后喜忧参半的复杂心情.

2.2 采用闽南民歌小调

2.2.1 变化调式

高甲小戏《管甫送》中的第三首曲子和第六首曲子都采用了泉州民歌【管甫送】音调.民歌【管甫送】因高甲戏《管甫送》的广为流传而得名.民歌【管甫送】为五声音阶宮调式,在高甲戏中则变为五声音阶加“变宮”和“变徵”的七声音阶宫调式.“变宮”音是在曲子的前奏和间奏过程中出现,“变徵”音是在旋律中以经过音的形式代替“徵”音出现的.“变徵”音的出现,使曲子的宫调式结构增加了同主音徵调式的对比因素,产生了宫调式向徵调式的色彩转换,丰富了五声音阶宫调式的色彩.《管甫送》中出现的“变宮”音和“变徵”音不仅体现了闽南民歌小调的音乐特点,还与高甲戏吸收梨园戏、南音的唱腔有较紧密的关系.高甲戏《管甫送》中的第七首曲子采用了泉州民歌【五更鼓】音调,【五更鼓】来源于【孟姜女】音调.【孟姜女】调是五声音阶,受闽南地方方言的影响,民歌【五更鼓】是加“变宮”的六声音阶,在《管甫送》中变为加“变宮”和“变徵”的七声音阶.例如:[2](P14)

“变徵”音的出现使音乐的色彩发生了一些变化,流露出美娟送别时心里的一丝凉意和牵挂,表达了美娟“五步送哥”依依不舍之情.

2.2.2 加花、变奏

高甲戏《管甫送》中的第四首曲子采用了泉州民歌【送管甫】音调,但略有变化.

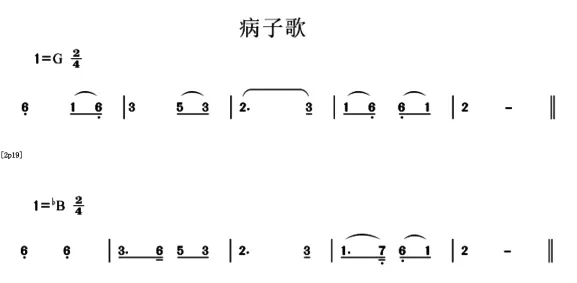

其旋律基本由民歌【送管甫】的主干音插花、变奏而成,节奏则在民歌原有的三处附点音符基础上增加了五处附点音符,强调了“老年”、“返乡”、“不孝”等词,表达了管甫希望美娟理解其身为人子的义务和责任,希望她给予支持并安心等待其归来成亲.在曲子的结尾处,还增加了一小节的回答“喂”,体现了说唱曲艺的特点.《管甫送》中的第五首曲子采用了泉州民歌【病子歌】音调.民歌【病子歌】旋律以二度、三度级进为主,间或四度、五度跳进,节奏以四分音符、八分音符为主.在《管甫送》中,【病子歌】音调则多附点音符和十六分音符,旋律多四度、五度跳进及间接的八度跳进,这种跳进方式使人有种豁然开朗的感觉,但由于后面旋律的不断下行又给人造成了些许惆怅,有较明显的落差感.例如:[2]

《管甫送》删减了【病子歌】的尾声乐句,在主题旋律的基础上进行一些变奏,运用两个连续的切分节奏强调美娟心里的不安,强调管甫对美娟的承诺.

2.2.3 改变节拍

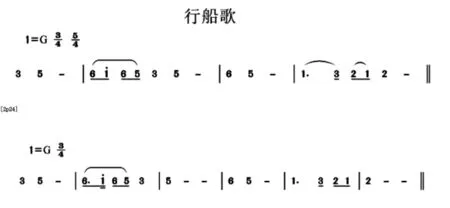

高甲戏《管甫送》中的第八首曲子采用泉州民歌【行船歌】音调.民歌【行船歌】的节拍是3/4拍子和5/4拍子交替进行的混合节拍.由于5/4拍子是3/4拍子和2/4拍子组成的混合节拍,其节拍可以组成3/4拍子和2/4拍子,也可以组成2/4拍子和3/4拍子,因此其强弱关系有两种不同的表现方式:强、弱、弱、次强、弱和强、弱、次强、弱弱.不同的组合方式造成了节拍重音的不同、节拍长短的不同,尤其是次强音的不固定给人一种不规则、跌宕起伏的感觉,这与海上行船时而风平浪静,时而狂风暴雨的状况很相似;与闽南方言的表达方式也有一定的关系.从整首歌曲来看,【行船歌】的第一小节是3/4拍子,第二小节是5/4拍子,第三小节是3/4拍子,第四小节是5/4拍子,以此类推,还是比较统一的.这也说明了行船是有规律、有节奏的,小风小浪不影响其正常的运行.在《管甫送》中,【行船歌】的节拍则变为3/4拍子,删减了5/4拍子的节奏.3/4拍子的节奏特点是强、弱、弱,给人较强的动感,这与管甫回泉州老家选择的交通工具——船是相符的.规整没有变化的3/4拍子一方面利于高甲戏演员载歌载舞地进行表演,另一方面暗喻美娟希望管甫此去一帆风顺,安全抵达泉州,寄托了美娟对情人远行的一种祝福和企盼,也寄托了海峡两岸浓浓的亲情和眷恋.例如:[2]

3 高甲小戏《管甫送》的表现形式

3.1 《管甫送》的角色特点

高甲小戏《管甫送》是一出丑旦戏,全剧只有两个角色,一个是丑角管甫,另一个是旦角美娟.高甲戏的丑角分为男丑和女丑两种类型,如果按照表演的角色还可分为公子丑、家丁丑等,按照表演的科步还可分为傀儡丑、拐杖丑、布袋丑等.管甫属于拐杖丑,拐杖丑的特点是“三分生,七分丑”.如果从高甲戏的丑行来分,管甫是属于文丑,长衫丑,长衫丑一般运用于有一定身份、地位,较富有子弟的表演.高甲戏中的丑角大部分是表现花花公子、纨绔子弟的丑陋面貌,少数表现正面的人物形象,管甫这一角色运用丑角的表演来展现其幽默、滑稽的一面.高甲戏的旦角一般分为武旦、花旦、青衣(苦旦)、老旦、彩旦(女丑)和小旦.美娟的角色属于小旦.高甲戏中的小旦一般指奴婢、丫环或年轻的、未出嫁的、身份地位不是很高的活泼女子.

3.2 《管甫送》的表演特点

3.2.1 丑角表演是《管甫送》的特色

高甲戏产生于清道光年间,在形成过程中吸收了梨园戏、竹马戏、京剧等剧种的精华,在漫长的演变过程中逐渐发展成具有自身特点的丑角艺术.《管甫送》最具特色的表演就是丑角.剧中管甫着长衫、短褂,手拿拐杖,风流潇洒、身段飘逸.运用拐杖夸张地表现各种行走、转身动作,其拐杖的表演丰富多彩,极具舞蹈性和观赏性,又结合了公子丑的一些科步动作,表现出管甫的风趣、活泼、诙谐的性格特点.由于管甫的身份是台湾小吏,其丑角动作的表演幅度比一般丑角节制些,脚步也更稳健些,变化多端的拐杖动作中夹杂着些许老成、官宦架子.

3.2.2 采用闽南方言演唱,运用民间口语、衬词

《管甫送》是一出传统的折子戏,又称“管甫弄”.经过几代人的不断加工、整理,管甫的身份经历了一些变化.上世纪八十年代,《管甫送》被重新定位为反应海峡两岸主题的折子戏,管甫的身份成了老家在泉州的台湾小吏(文书).《管甫送》的演唱和道白均采用闽南方言,以泉腔为主.由于其来源于生活,有较强的草根性,音乐多采用闽南民间小调,语言上也多采用闽南民间口语、衬词,朗朗上口,通俗易懂.如:“风吹啊,兄哥啊,对个对面来,风流潇洒(伊都)好人才,嗳喲管甫阮都爱,嗳嗳哟,嗳嗳哟,管甫阮都爱.”“兄哥”是闽南方言,意为“哥哥”也称“情哥”,“阮都爱”意为“我很爱”.“伊都”和“嗳哟”是闽南民歌小调中经常使用的衬词,这段话用简短的语言表达了管甫与美娟的情人关系.又如:“管甫哥,你此话说得准?”“十二点敲十二下,(是甲)准准准!”这句话运用闽南民间口语来塑造管甫风趣、幽默的人物形象,表现管甫的诙谐性格和真诚之心.

剧中管甫和美娟的对白还采用了方言押韵,语言对仗较工整.如:“阵阵锣鼓催人归,滴滴泪暗垂,乡愁阵阵游子归,难舍有情人.”“垂”和“人”在闽南方言中属同韵.管甫的道白还常用数板节奏,如:“嘉兴木梳,福州虱箆,苏州刺绣,杭州绸面,胭脂点嘴唇,粘柴贴云鬓.”其中“箆”、“面”、“鬓”在闽南方言中属同韵.如:“黄陵荔枝真出名,五店市李咸(李干)是时行(时兴),安溪铁观音,晋江西滨饼,范志神曲好字号,清源茶饼可特别好,石狮甜果(年糕)人阿谀(夸奖).”其中“名”和“行”,“音”和“饼”,“号”、“好”和“谀”在闽南方言中属同韵.这两段话管甫用数板节奏介绍了泉州的土特产和时髦的东西,非常风趣、活泼,有较强的喜剧效果.

4 高甲小戏《管甫送》的审美价值

4.1 艺术价值

高甲小戏《管甫送》作为传统的丑旦戏,经久不衰的主要原因是:(1)富有特色的丑角表演符合大众的审美要求,不拘一格又有一定程式化的表演生动地表现人物滑稽、幽默的性格特征;富有地方特色的语言表达方式容易被人们接受、欣赏.(2)音乐上采用闽南民歌小调.闽南民歌小调来源于生活,旋律优美,节奏简单,朗朗上口,富有地方民族色彩,易于传唱,有助于高甲戏被大众所熟知、认可、流传.(3)由于受男女老少喜爱经常作为加演的小戏在大戏开场之前进行演出,由于篇幅短小还经常在出国巡演、文艺调演、综艺节目和联欢晚会上演出.周恩来总理曾对高甲戏的丑角表演做过如此评价:“高甲戏丑角表演很独特,科步轻巧表演十分滑稽,脸部各个部分会说话,连胡须也会说话,满身都有戏,好看极了.看了令人精神振奋,心情欢乐…….”[1]

4.2 文化价值

“台湾与祖国的文化亲缘关系,最先最直接的就体现为台湾与福建的关系.这是由历史决定的.福建和台湾,都是以中原南徙的移民为主体而建构起来的社会.”[3]《管甫送》讲述的是一位身居台湾的泉州籍文书收到双亲家书后与台湾未婚妻依依惜别的情景.它反映了海峡两岸人民同根共祖、千丝万缕割不断的亲情,寄托了人们对亲人的思念,盼望台湾早日回归祖国,盼望祖国早日实现统一的强烈愿望和落叶归根的心情.

“戏曲艺术系人文、历史意识形态之反映,为现代文明与古代文化传统标志之一.国家之盛衰,世统之优劣,常呈现于戏曲艺术之中,因其形象生动,内容真美,兼备史艺之长,故能长期存茂.”[4]高甲戏作为泉州地方戏曲,福建五大戏曲种类之一,有其独特的、鲜明的艺术个性.其形成过程中受昆腔、弋阳腔的影响,吸收了竹马戏、梨园戏、京剧、木偶戏的精华,音乐以南音和泉州民间歌曲小调为主,发展成具有地方特色,以丑角见长的剧种.《管甫送》是高甲戏中较有代表性的丑旦戏之一,其经典的丑角表演和音乐特点,不仅为高甲戏创作提供了很好的借鉴,还为高甲戏这传统艺术的传承和发展提供了契机.作为一种非物质文化遗产,它理应得到很好的保护和传承.

[1]陈世雄,曾永义.闽南戏剧[M].福州:福建人民出版社,2008.

[2]泉州市文化馆,泉州市音协.泉州民间音乐[M].(第1辑).福州:福建人民出版社,1980:14,19,24.

[3]陈耕.闽台民间戏曲的传承与变迁[M].福州:福建人民出版社,2003.

[4]福建省泉州地方戏曲研究社.泉州地方戏曲[M].福州:福建人民出版社,1986.