藏北高寒草地生态系统现状及发展态势

2012-03-13刘兴元

刘兴元

(兰州大学草地农业科技学院 草地农业生态系统国家重点实验室,甘肃 兰州 730020)

藏北高寒草地是我国重要的畜牧业生产基地和生态安全屏障[1],独特的地理、气候和自然条件, 孕育了世界上独具特色的草地生态系统,具有丰富的自然和人文资源[2]。然而,受全球气候变暖和人类活动加剧的影响,藏北高原的人口、资源和环境系统的协调关系失衡,加之不合理的草地利用与管理模式,导致草地呈现大面积退化的发展趋势[3],生态环境日益恶化,高寒草地生态服务功能减弱,藏区牧民群众生活贫困,引发了一系列的生态、经济和社会问题,已经对藏北地区经济发展、社会稳定和生态屏障安全构成了威胁[4]。自20世纪80年代国家实行草地家庭承包责任制以来,这一地区的草地生态环境、畜牧业生产和牧民生活发生了巨大的变化。但随着人口和家畜数量的不断增长,草地超载过牧现象日趋严重,使藏北高寒草地资源的开发利用与生态安全屏障保护处于两难局面。当前,藏北高寒草地生态系统可持续发展面临的核心问题是生态环境恶化与牧民生活贫困的恶性循环,若任其发展,藏北高原可能会发展成我国第4个沙源地,将对国家生态屏障安全、藏区畜牧业经济发展、藏民族的繁荣产生巨大的影响[5-6]。由于西藏生态屏障的重要性和藏区社会发展的特殊性,国家已将西藏纳入了生态环境重点治理的区域,开展了大规模的生态环境治理与恢复项目。因此,本研究以藏北那曲地区为例,通过分析其自然、社会和经济现状及草地资源利用特征,判断高寒草地生态系统的发展态势,以期为制定藏北高寒草地生态补偿政策和可持续发展战略提供决策依据。

1 研究区概况

1.1自然与社会经济条件 藏北那曲地区位于青藏高原腹地,在冈底斯山和念青唐古拉山以北的广阔地区,29°56′20″~36°41′ N,83°52′20″~95°01′ E,全区总土地面积3 954万hm2,占西藏总土地面积的32.9%,平均海拔4 500 m以上,孕育了我国长江、怒江、澜沧江等多条大江大河及藏北高原内流河与众多湖泊[7]。高寒缺氧,气候干燥,多大风天气,年均气温-2.8~1.6 ℃,年均降水量247.3~513.6 mm,年日照时数2 400~3 200 h,年相对湿度48%~52%。每年的12月至次年5月是干旱风多期,大于8级的大风出现天数100 d以上,是沙尘暴和沙尘天气最易发生的季节[8]。区内高山带分布着一定面积的大陆性冰川,植被类型主要有森林、灌丛、草甸、草原和荒漠等,地表冻融作用强烈,冻融侵蚀分布区广泛[9-10]。

据西藏统计年鉴,2008年全区人口42.55万人,家畜总头数719万头(只),国民生产总值42.19亿元,牧业国民生产总值5.17亿元,农牧民人均纯收入3 219元,人均生活消费支出2 231元。那曲地区独特生态环境与悠久草原文化的有机融合,旅游资源十分丰富。但受地域和气候等方面的影响,以畜牧业为主的经济发展相对滞后,生产力水平较低,农村劳动力素质低下,文盲占农村劳动力总数的79.3%,草原畜牧业基础薄弱,抗灾能力差,多数地区仍处于靠天养畜的落后状态[11]。

1.2草地资源及其利用特征 藏北那曲地区拥有辽阔的天然草地资源,草地面积达3 377.7万hm2,占那曲总土地面积的85.6%和西藏总草地面积的41.2%。草地类型主要有高寒草原、高寒荒漠、高寒荒漠草原和高寒草甸四大类(图1),其中,高寒草原面积最大,占那曲总草地面积的56%,高寒荒漠面积最小,仅占那曲总草地面积的8.6%[7]。

图1 藏北那曲地区草地类型Fig.1 Rangeland types in Naqu region of northern Tibet

高寒草原主要分布于海拔4 600~5 200 m的平坦高原面或丘陵山地。年均温-3~-0.4 ℃,年降水量298.6~308.3 mm,年蒸发量1 976.9~2 181.1 mm,牧草生长期90~150 d,全年80%~90%降水在牧草生长期。植被主要由丛生禾草、小莎草(Cyperusmicroiria)、嵩草(Kobresiawilld)、灌丛、山地丛生禾草、山地小莎草、灌丛小莎草、灌丛禾草组构成,优势种以禾本科针茅属、莎草科苔草属和菊科蒿草属的寒旱生植物为主,平均盖度20%~30%,产量525 kg·hm-2。高寒荒漠主要分布于海拔4 900~5 200 m的高原湖盆底部、湖滨和古湖堤及宽谷。年均温-5~-3 ℃,年降水量100 mm以下,牧草生长期60~90 d,以灌丛组为主,优势种是垫状驼绒藜(Ceratoidesgagnebin),伴生有青藏苔草(Carexmoorcroftii)和紫花针茅等,平均盖度5%~20%,产量268.5 kg·hm-2。高寒荒漠草原主要分布于海拔4 900~5 200 m的可可西里山与昆仑山之间的高原面及丘陵山地,以小莎草组为主,建群种是青藏苔草和垫状驼绒藜,平均盖度15%~50%,产量369 kg·hm-2。高寒草甸主要分布于海拔4 300~5 300 m的高山狭谷、高原宽谷、山地阴坡、河滩地、湖滨等地,年均温低于0 ℃,年降水量350~550 mm,年蒸发量1 700 mm,由丛生禾草、小莎草、灌丛禾草、灌丛小莎草、沼泽和灌丛盐渍组构成,优势种以多年生莎草(Cyperusmicroiria)和丛生禾草为主,平均盖度50%~90%,产量977 kg·hm-2(表1)[7]。综上所述,藏北那曲地区海拔高、气温低、降水少,面积广,植被结构简单,类型单一,生长期短,盖度和产量低,时空差异大。高寒草地生态系统具有脆弱性和敏感性特征,受水热条件的制约和海拔高度变化的影响,各类型草地的群落特征呈明显的水平地带性和垂直地带性分布[12]。

表1 藏北那区地区高寒草地类型的群落特征Table 1 Characteristics of each rangeland type of Naqu region in the northern Tibet region of China

藏北那曲草原是中国五大牧场之一,与世界其他著名高原的草地相比,那曲草地是被全年放牧利用的高寒草地[13]。草地可利用面积2 889.8万hm2,无人区面积约236万hm2。在放牧草地中,暖季草地面积1 490.5万hm2,占那曲草地面积的43.6%,可利用草地面积1 345.81万hm2,占总可利用草地面积的46.0%;冷季草地面积694.29万hm2,占那曲草地面积的20.3%,可利用草地面积613.15万hm2,占总可利用草地面积的21.05%。高寒草甸与沼泽草甸是牦牛较适宜的放牧草地,高寒草原是藏绵羊适宜的放牧区域,但其产草量低,载畜能力不高,且青草期短,仅在6-9月暖季能放牧利用,加上草地土壤干燥、质地粗,石砾含量高,抗蚀力与耐牧性能差。高寒荒漠草原与高寒荒漠处于更为寒冷干旱的西北部,草地更易受破坏,宜牧性能极差,极大地限制了这些草地的放牧利用价值。藏北那曲地区高寒草原和高寒草甸是主要的放牧草地,在畜牧业生产中起着重要作用[1]。

2 藏北那曲地区草地生态系统现状

2.1草地退化严重 据2005年中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所与那曲地区畜牧局的监测,高寒草地退化面积占总草地面积的64.3%,其中,未退化草地占35.7%,轻度退化草地占28.1%,中度退化草地占19.8%,严重退化草地占16.5%;高寒草原、高寒荒漠、高寒荒漠草原和高寒草地的退化面积分别占总退化面积的52%、11.6%、9.4%和27.1%。高寒草原和高寒草甸退化面积占总退化面积的79.1%和总草地面积的50.9%(表2)。魏兴琥等[14]、李辉霞和刘淑珍[15]研究表明,那曲地区高寒草地轻度超载区、中度超载区和严重超载区的超载率分别达75%、134.6%和273.1%。总体来看,高寒草地退化以轻度和中度退化为主。从地域分布来看,那曲地区的中部、东部和北部地区草地退化较为严重。从不同类型草地退化面积的变化来看,冰川与雪山及其周围等气候变化较为敏感区域和放牧活动与人类其他活动频繁区域的草地退化相对严重[16]。

藏北那曲高寒草地退化造成草地生态系统群落结构被破坏,草地理化特性变差。如,高寒草原未退化时土壤有机质含量大于45 g·kg-1,严重退化时不足15 g·kg-1,土壤出现沙质化和沙砾化现象,严重退化草地产量比未退化草地的产量下降了48.6%,建群种和优势种减少,毒杂草种类增加,有毒害草类比20世纪50年代增加了70%~80%。高寒草甸的平均产草量从60年代到90年代产量下降了50%~60%,盖度降低了20%~30%。那曲地区牛的酮体减少50%,酥油产量减少近5 kg·头-1,绵羊产毛量减少近0.25 kg·只-1,草地生产力显著下降[17]。

2.2草地生态服务功能减弱 高寒草地退化使其保持CO2/O2平衡、维持O3数量、防紫外线和降低SO2等能力减弱。据那曲地区班戈县监测点,草地生态系统土壤CO2排放的年日均值和年总量分别为21.38 和187.46 g·m-2·h-1。草地净初级生产力的监测结果表明,草地退化使草地生态系统的碳汇能力变弱,CO2排放成倍增长,由碳汇变为碳源。草地土壤中CO2的含量随深度增加呈递减趋势,CH4在不同梯度下的浓度变化趋势与CO2相似,CO2和CH4的分布深度变浅,对水分和温度等外界条件变化更加敏感,同时对N2O的贮存能力、气候调节、水源涵养、土壤保持和废物处理等功能减弱[18]。

2.3草地沙漠化和水土流失严重 据2005年中国科学院对西藏沙漠化土地的调查,那曲地区沙漠化面积占土地总面积的51.83%,居西藏之首。尼玛县和班戈县的沙漠化面积6.7万~70万hm2,申扎县和那曲县的沙漠化面积约为0.67万hm2。由于那曲地区处于西风激流控制区,风力作用强,特别是冬春季节,气候干旱,加之春季冰雪融水和夏季降水的流水作用,草地退化加速了沙漠化的进程,使那曲地区形成戈壁和流动沙丘广布的高寒亚寒带沙漠化草地,水土流失面积占全区草地面积的25%,流域冰川面积和冰川储量分别减少了9%和8%[4,15]。

2.4生物多样性受到威胁 藏北那曲地区高寒草地大面积退化,使草地植物群落结构发生改变,导致生境破碎化和岛屿化,生物多样性面临着巨大威胁。目前受到威胁的生物物种占总种数的15%~20%,高于世界10%~15%的平均水平。原生植被群落中的优势种,如,矮生蒿草(K.humilis)、青藏苔草、高山蒿草(K.pygmaea)等逐渐减少,而毒杂草如华丽凤毛菊(S.superba)、委陵菜(Potentillaaiscolor)、矮火绒草(Leontopodiumnanum)、棘豆(Oxytropis)、马先蒿(Pedicularis)、狼毒(S.chamaejasme)等大量出现。同时,草地中名贵药用植物被过度采挖,如,黄连(Rhizomacoptidis)在20世纪80年代还十分丰富,但到了90年代已被我国列入濒临物种。虫草(Cordyceps)和红景天(Rhodiola)被滥采乱挖,麝、马鹿、藏羚羊等陆栖野生脊椎动物被盗猎,一些地区物种已消失。草原植物群落生物多样性和高原特有遗传基因面临严重威胁[19]。

2.5牧区自然灾害频发 藏北那曲地区自然灾害主要有雪灾、风灾、干旱、霜冻、强降温、沙尘暴、冰雹、泥石流等气象灾害和鼠害、虫害、毒草等生物灾害。据不完全统计,1971-2000年,雪灾发生率在70%以上,冬季风灾发生率在61.1%以上,旱灾发生率在39%以上,强降温发生率均在25%以上,夏季冰雹发生率73.1%以上,霜冻发生率在32%以上[20]。冬春季雪灾是牧区最为频发的灾害,由草地退化造成饲料补给不足,导致大批家畜因饥饿、寒冷而死亡的灾害性损失。频繁发生的自然灾害严重影响着那曲地区草地畜牧业经济发展和牧民生命财产安全。

3 藏北那曲地区草地生态系统发展态势

3.1气候变化 根据那曲、安多、索县、班戈和申扎5个气象台站1955-2005年的年均温和降水量变化表明,50年来年均温上升了0.8~2.0 ℃, 年降水量增加了100~240 mm(图2)。其中,中西部地区温度和降水比东部和北部地区增加更明显。气温升高和降水增加,使该地区气候向湿润暖温方向变化[8]。这对于减缓草地生态环境恶化趋势,恢复退化草地生态系统具有积极促进作用。但是,气温升高又会引起冻土层融化,而改变了土壤水分状况,如果温度和降水增加过高又可能加剧草地的退化。

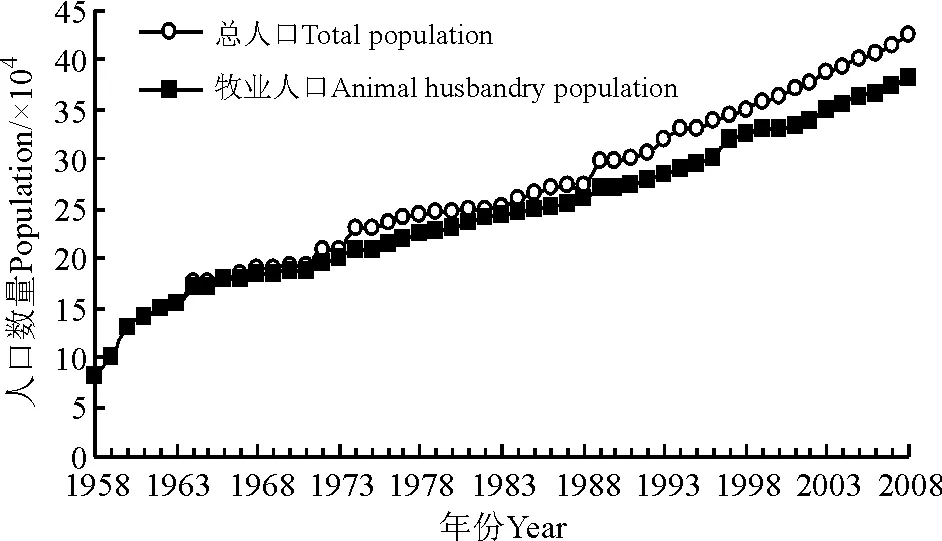

3.2人口数量变化 藏北那曲地区人口由1958年的8万增加到2008年的42.55万,牧业人口由8万增加到38.3万。50年来总人口和牧业人口均增加了5倍左右,年均增长率达1.6%。其中,1958-1970年,总人口和牧业人口的年均增加率分别为4.5%和4.4%,1971-1990年,年均增加率分别为1.8%和1.5%,1991-2008年,年增加速率为1.6%(图3)[11]。由于藏北那曲地区特殊的地理位置及历史原因,经济文化落后,第二、三产业发育不完善,人口素质偏低,大量过剩人口沉积在畜牧业生产领域,增加了草地人口承载压力,加重了草地生态系统的生产负荷[21]。因此,正确处理人口增长与有限环境容量的矛盾,对于藏北那曲地区高寒草地生态系统可持续发展极为重要[22]。

图2 藏北那曲地区年均温度和降水量变化Fig.2 Changes in annual average temperature and precipitation in Naqu region of northern Tibet

图3 藏北那曲地区总人口和牧业人口变化Fig.3 Changes in total population and animal husbandry population in Naqu region of northern Tibet

3.3草地和家畜数量变化 据20世纪80年西藏草地调查和2005年遥感调查数据,那曲地区草地面积变化很小。但是,家畜数量却呈逐渐上涨趋势,家畜年末存栏数由1958年的250万头只增加到2008年的719万头(只)。50年来家畜年末存栏数增加了2.9倍,年均增长率达1.3%。其中,1958-1967年家畜增长速率最快,年均增长6.3%。1968-1972年家畜年末存栏数呈下降趋势,年均下降1%,1973年又开始增长,到1978年达到历史最高值[770万头(只)],年均增长2.8%,1979-2008年,家畜存栏数呈波动性变化,与1978年相比,下降了0.2%(图4)[11]。因此,在草地面积变化不大的情况下,家畜年末存栏数的增加使草地单位面积载畜力呈逐渐上升的趋势。

图4 藏北那曲地区家畜数量和载畜力变化Fig.4 Changes in livestock numbers and carry capacity of rangeland in Naqu region of northern Tibet

随着人口和家畜数量的增加,人均占有草地面积和家畜数量呈下降趋势。由1958年的人均422 hm2减少到2008年的人均118.5 hm2,下降了72%,年均下降1.44%。但是,人均家畜在1978年之前呈逐渐增加趋势,由1958年的31头(只)增加到1978年的34头(只),增加了8.8%,年均增长0.4%。而在1978年后人均家畜呈逐年下降趋势,由1978年的人均34头(只)下降到2008年的人均27头(只),下降了21%,年均下降了0.7%(图5)。虽然过去50年家畜存栏数量呈增长态势,但人口数量同样呈增长态势,导致人均占有家畜数量和草地面积呈下降态势。

3.4畜牧业经济变化 那曲地区牧业GDP由1980年的0.75亿元增加到2008年的5.17亿元,增长了85.5%,年均增长3%。牧民人均纯收入从190元增加到3 219元,增长了94.1%,年均增长3.3%,同时,牧民人均消费支出也从151元增长到2 179元,增长了93.1%,年均增长3.2%。其中,1980-1989年,牧业GDP、牧民人均纯收入和消费支出增长较慢,牧业GDP、牧民人均纯收入和牧民人均消费支出同比分别增加了37.5%、60.4%和58.2%。1990-2008年,牧业GDP、牧民人均纯收入和消费支出增长较快,同比分别增加了84.5%、87.3%和85.6%(图6)[11]。在牧业GDP和牧民人均纯收入增长的同时,牧民消费支出也同步增长,牧民实际收入并没有大的增长。说明经济增长量的贡献不是来自草地生态系统本身,而是受物价上涨等因素导致价格变动的影响。

图5 藏北那曲地区人均草地和家畜变化Fig.5 Changes in per capita rangeland area and livestock numbers in Naqu region of northern Tibet

图6 藏北那曲地区牧业产值和人均纯收入和消费支出变化Fig.6 Changes in animal husbandry GDP, per capita net income and consumption expenditure in Naqu region of northern Tibet

3.5草地退化、荒漠化、沙漠化和水土流失呈加剧趋势 据统计,1981-2005年藏北那曲地区草地以每年3%~5%的速率在退化,各退化程度草地的面积均呈增加趋势,其中,重度退化草地的扩展速度最快,由10.5%增长到15.9%,增长幅度达到51.4%。草地退化主要发生在人口相对密集、放牧强度较大的平坦草地和阳坡草地,主要分布在4 500~5 250 m海拔范围内。在20世纪80年代,草地退化速度较快。从20世纪90年代初开始,草地退化态势略有减弱,但与20世纪80年代初草地退化状况相对比,仍呈加剧趋势。就全区而言,在中部、东部和北部地区草地退化有加剧趋势,而在西部地区草地退化略有减缓的趋势[3,23]。

据2005年国家林业局发布的《中国荒漠化和沙漠化状况公报》,那曲地区的荒漠化和沙漠化面积占了西藏荒漠化和沙漠化面积的一半。荒漠化和沙漠化平均增加速率由20世纪70-80年代的3.9%增至20世纪80-90年代的20%,且每年仍以5%的速度在扩大[16]。水土流失面积达533万km2,占那曲地区草地面积的25%,且呈加重趋势[24],土壤风蚀、水蚀和冻融侵蚀进一步加剧,冰川正以年均10~15 m的速度退缩[25]。

4 结论

藏北那曲地区高寒草地退化面积占总草地面积的64.3%,且仍以每年3%~5%的速率在退化,草地荒漠化、沙漠化和水土流失加剧,自然灾害频发,生物多样性受到威胁,生态服务功能减弱,已经对那曲地区经济发展、社会稳定和生态屏障安全构成了威胁。1955-2005年,藏北那曲地区的年均气温上升了0.8~2.0 ℃,年均降水量增加了100~240 mm,牧业人口均增加了5倍左右,年均增长率达1.6%。家畜存栏数增加了2.9倍,年均增长率达1.3%,牧民人均纯收入增长了94.1%,年均增长3.3%,人均消费支出增长了93.1%,年均增长3.2%。在牧业GDP和牧民人均纯收入增长的同时,牧民消费支出也同步增长,牧民实际收入并没有大的增长。说明经济增长量的贡献不是来自草地生态系统本身,而是受物价上涨等因素导致价格变动的影响。研究结果表明,气候呈湿润暖温方向变化,对减缓草地生态环境恶化趋势具有积极的促进作用,而过度放牧利用就成为高寒草地退化的主要原因。因此,正确处理人口增长与有限环境容量的矛盾,协调草地畜牧业发展与生态环境保护的关系,通过实施草地生态补偿政策,加大草地生态环境保护和恢复力度,提高藏北高寒草地生态系统服务功能,降低草地资源开发利用对生态环境破坏的影响,对于藏北那曲地区高寒草地生态系统可持续发展极为重要。

[1] 李明森.藏北高原草地资源合理利用[J].自然资源学报,2000,15(4):335-339.

[2] 王秀红,郑度.青藏高原高寒草甸资源的可持续利用[J].资源科学,1999(6):38-42.

[3] 毛飞,张艳红,侯英雨.藏北那曲地区草地退化动态评价[J].应用生态学报,2008,19(2):278-284.

[4] 钟祥浩,刘淑珍,王小丹,等.西藏高原国家生态安全屏障保护与建设[J].山地学报,2006,24(2):129-136.

[5] 龙瑞军.青藏高原草地生态系统之服务功能[J].科技导报,2007,25(9):26-28.

[6] 赵锦梅,张德罡,刘长仲,等.高寒地区不同土地利用方式对土壤抗风蚀能力的影响[J].水土保持学报,2010,24(1):45-48.

[7] 西藏那曲地区畜牧局.西藏那曲地区土地资源[M].北京:中国农业科技出版,1992.

[8] 韩国军,王玉兰,房世波.近50年青藏高原气候变化及其对农牧业的影响[J].资源科学,2011,33(10):1969-1975.

[9] 郑度,林振耀,张雪芹.青藏高原与全球环境变化研究进展[J].地学前缘,2002,9(1):95-102.

[10] 鄢燕,张建国,张锦华,等.西藏那曲地区高寒草地地下生物量[J].生态学报,2005,25(11):2819-2823.

[11] 西藏统计局.年西藏统计年鉴(1958-2008)[M].北京:中国统计出版社,2009.

[12] 甘肃草原生态研究所.西藏那曲地区草地畜牧业资源[M].兰州:甘肃科学技术出版社,1991.

[13] 胡自治,洛桑· 灵智多杰.青藏高原的草业发展与生态环境[M].北京:中国藏学出版社,2000.

[14] 魏兴琥,杨萍,李森,等.超载放牧与那曲地区高山嵩草草甸植被退化及其退化指标的探讨[J].草业学报,2005,14(3):41-49.

[15] 李辉霞,刘淑珍.西藏自治区那曲县草地退化的动态变化分析[J].水土保持研究,2007,14(2):98-100.

[16] 边多,李春,杨秀海,等.藏西北高寒牧区草地退化现状与机理分析[J].自然资源学报,2008,23(2):254-262.

[17] 张建国,刘淑珍,李辉霞,等.西藏那曲地区草地退化驱动力分析[J].资源调查与环境,2004,25(2):116-122.

[18] 王建林,常天军,李鹏,等.西藏草地生态系统植被碳贮量及其影响因子分析[J].水土保持学报,2008,22(3):120-125.

[19] 杨博辉,郎侠,孙晓萍.青藏高原生物多样性[J].家畜生态学报,2005,26(6):1-5.

[20] 贾建称,王根厚,杨国东,等.藏北地区自然灾害及其防治——以巴青县-索县地区为例[J].中国地质灾害与防治学报,2005,16(2):84-87.

[21] 陈孝胜.中国西部地区人口、环境、资源与经济可持续发展对策[J].生态经济,2007(8):52-54.

[22] 成升魁,沈镭.青藏高原人口、资源、环境与发展互动关系探讨[J].自然资源学报,2000,15(4):297-304.

[23] 高清竹,李玉娥,林而达,等.藏北地区草地退化的时空分布特征[J].地理学报,2005,60(6):965-973.

[24] 刘淑珍,周麟,仇崇善,等.西藏自治区那曲地区草地退化沙化研究[M].拉萨:西藏人民出版社,1999.

[25] 王绍令,赵林,李述训.青藏高原沙漠化与冻土相互作用的研究[J].中国沙漠,2002,22(1):33-39.