焦作市广利灌区青风岭漏斗区水资源评价分析

2012-03-05巩文军焦作市广利灌区管理局

□巩文军(焦作市广利灌区管理局)

焦作市广利灌区青风岭漏斗区水资源评价分析

□巩文军(焦作市广利灌区管理局)

随着工农业生产引起的水资源开发利用加剧,广利灌区下游青风岭一带已经形成了明显的地下水位降落漏斗。为了科学、合理地开发利用水资源,促进农业和农村经济持续稳定发展,文章以青风岭漏斗区为研究对象,在摸清水资源开发利用现状的基础上,进行了地下水资源评价和供需平衡分析,为下一步漏斗区治理提供了基础数据。

灌区,地下水位漏斗,地下水资源评价分析作

者简介:巩文军(1976-),男,工程师,长期从事灌区工程建设与管理。

1.青风岭漏斗区现状

青风岭漏斗区位于广利灌区下游,20世纪70年代以后,随着灌区引水口上游沁河水资源开发利用加剧,加之灌区工农业迅速发展,沁河水已不能满足用水需求,灌区用水逐渐转向开采地下水。特别是青风岭一带,地下水位下降尤为严重,1978年地下水平均埋深已超过11m,最大埋深>20m;2005年地下水位降落漏斗区面积更是扩展至370km2,地下水埋深>20m的面积达120km2。由此引发的机井出水量减少、水井相互干扰、开采成本增高、井泵报废、浅层地下水污染等问题,已经严重影响到了区域经济的发展和人民生活水平的提高。

2.水资源数量评价

2.1 评价范围

根据现状地下水位降落漏斗区及影响范围,确定评价区范围为沁阳市崇义镇的全部、王召乡的南部,温县番田镇、黄庄镇、北冷乡、武德镇的全部和祥云镇、岳村乡、温泉镇、南张羌镇和赵堡镇的部分地区,总面积约380km2,现有耕地面积27225hm2,2005年末人口403032人,2005年工业生产总值41.05亿元。

2.2 地表水资源量

2.2.1 当地地表水资源量

根据河南省径流深等值线图查得评价区所在区域多年平均年径流深为134mm,参照类似地区有关资料结合当地实际情况估算,多年平均径流系数为0.15左右,评价区频率25%、50%、75%和90%年份的年径流量分别为 4261万 m3、3022万 m3、2107万m3和1708万m3,多年平均为3278万m3。

2.2.2 客水资源量

青风岭漏斗区可利用的地表客水资源主要为来自沁河径流量,通过广利总干渠输入本区。据统计,1998-2002年年均引水量8500万m3,2004-2006年年均引水量3700万m3。2004-2006年,评价区属平水偏丰年,连续三年引水量相对平稳,以这三年引水量的平均数3700万m3作为现状条件下的客水(沁河水)资源量。

2.3 地下水资源量

2.3.1 降水入渗补给量

参照《沁阳市水资源管理模型与节水措施》(地质出版社,1993年)和《浅层地下水人工回灌和地下水合理开发利用研究报告》(水利部农田灌溉研究所,1986年)中关于降水入渗补给系数的研究成果,并综合考虑评价区现状,确定评价区降水入渗补给系数取值0.193,评价区频率25%、50%、75%和90%年份的降水入渗补给量分别为4925万m3、4090万m3、3289万m3和2699万m3,多年平均为4217万m3。

2.3.2 周边地下水侧向径流流入量

评价区周边地带的地下水流向均指向地下水位降落漏斗中心,形成周边侧向地下水径流补给,其补给量采用达西公式计算:Qidj=0.1T·I·L·Δt,周边侧向地下水径流流入补给量计算结果见表1。

2.3.3 渠灌入渗补给量

据统计,当前评价区直接引提沁河水和沿河渠小型提水站与临时提水点等利用地表水灌溉面积共约2668~4002hm2,年均引提地表水量约400万m3左右。参照河南省小型提水灌区田间水利用系数平均为0.8,计算评价区渠灌入渗补给量为80万m3/a。2.3.4河渠渗漏补给量

表1 评价区周边地下水侧向径流流入量计算成果表

由于评价区缺乏河渠蓄水时间和蓄水量资料,河渠渗漏量难以估算,因此,采用区域水量均衡原理计算。经计算,2005年评价区直接用于灌溉和入渗补给地下水的地表水(包括当地地表径流和入境地表径流)量约1150万m3,扣除渠灌用水量约400万m3,沟渠河网系统引(沁)渗补给地下水量约750万m3。2.3.5地下水资源量

现状条件下频率25%、50%、75%和90%年份的地下水资源量分别为 11371万 m3、10536万 m3、9701万 m3和 9117万 m3,多年平均为10663万m3。

2.4 水资源总量

评价区频率25%、50%、75%和90%年份的水资源总量分别为 18502万 m3、16428万 m3、14678万 m3和 13695万 m3,多年平均为16811万m3。

3.水资源供需平衡分析

3.1 现状年水资源供需平衡分析

3.1.1 现状年可供水资源量

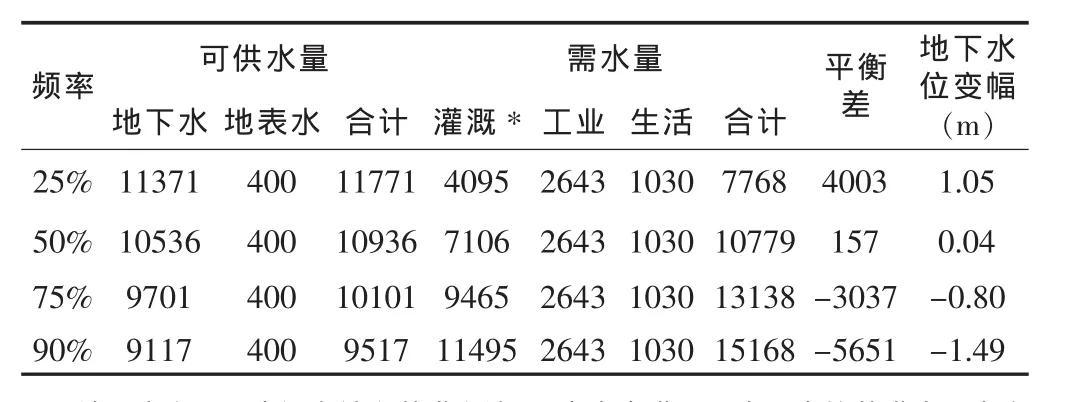

现状年当地可直接利用的地表水十分有限,可直接用于灌溉的地表水资源量约400万m3。地下水是本区主要的供水水源,现状条件下,保证率25%、50%、75%和90%的地下水资源量分别为 11371万 m3、10536万 m3、9701万 m3和 9117万 m3。

3.1.2 现状年需水量

现状年用水组成主要为农业灌溉用水、工业需水和农村大生活需水。现状工业用水量为2643万m3,农村大生活用水量1030万m3。农田灌溉用水量受降水量的影响年际变化较大,但多年平均灌溉用水量已趋稳定,保证率25%、50%、75%和90%的灌溉需水量分别为 4095万 m3、7106万 m3、9465万 m3和11495万 m3。

现状年保证率25%、50%、75%和90%的总需水量分别为7768万 m3、10779万 m3、13138万 m3和 15168万 m3。3.1.3现状年水资源供需平衡分析

表2 现状年水资源供需平衡分析成果表 单位:104m3/a

从表2可以看出,现状水平年的平水年水资源供需基本平衡,这是由于地下水位持续下降,区域地下水位降落漏斗不断扩展,改变了地下水与地表水,以及地下水侧向径流的补排关系,地下水周边侧向径流补给量,特别是黄河、沁河的补给量显著增大,增加了地下水的补给量。

3.2 预测水平年水资源供需平衡分析

3.2.1 预测水平年需水量预测

3.2.1.1 农 田灌溉需水量

自20世纪80年代以来,农田灌溉用水量已趋稳定,只是随着年降水量的变化而波动。将来随着农业节水技术的推广应用,灌溉用水量可能会出现下降趋势。

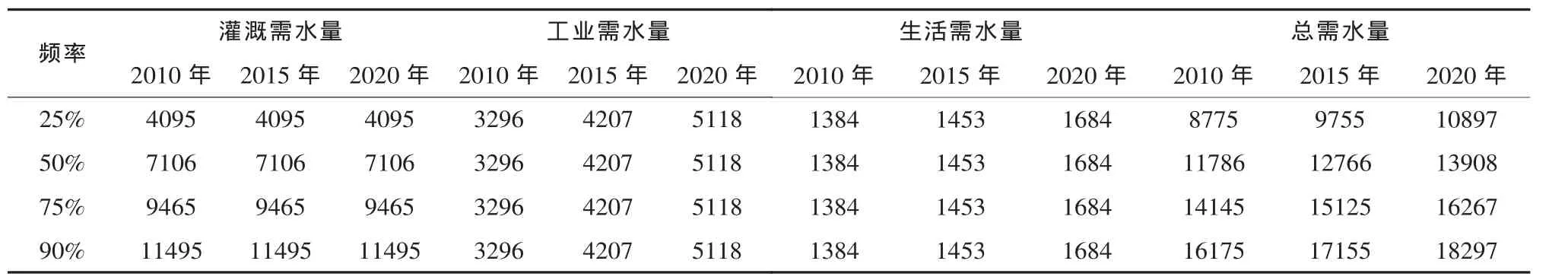

3.2.1.2 工 业需水量

2005年工业生产总值41.05亿元,用水量2643万m3。1990-2005年工业生产总值年均增速为20%,工业用水量年均增速为6.2%,随着工业节水技术的推广应用,工业用水增速将会减缓,2006-2010年、2011-2015年和2016-2020年工业用水年均增速分别按6%、5%和4%计算,相应年份工业用水量将分别增加到3296万m3、4207万m3和 5118万m3。

3.2.1.3 农 村大生活需水量

现状大生活用水量(含牲畜用水)为1030万m3。随着人口的增长和生活水平的提高,生活用水量将会逐年增加,2006-2010年、2011-2015年和2016-2020年生活用水量年均增速分别按3%、4%和3%计算,2010年、2015年和2020年大生活用水量将分别增加到1384万m3、1453万m3和1684万m3。

3.2.1.4 总 需水量预测

总需水量预测结果见表3。

表3 不同水平年总需水量预测结果表 单位:104m3/a

3.2.2 预测水平年可供水资源量

3.2.2.1 地 下水可开采量

现状条件下,频率25%、50%、75%和90%年份的地下水可开采量分别为11371万m3、10536万m3、9701万 m3和9117万 m3。

3.2.2.2 地 表水可供水量

近年利用广利总干渠年均补水量3200万~3900万m3,可直接用于农业灌溉的水量约400万m3左右。

3.2.3 预测水平年水资源供需平衡分析

3.2.3.1 地 表水利用量保持现状不变水资源供需平衡分析

若地表水利用量保持现状不变,随着用水量的增加,将使地下水开采量相应增加,水资源供需将严重失调,至2010年、2015年和2020年,平水年(P=50%)将分别缺水850万m3、1830万m3和 2972万 m3见表4。

表4 地表水可供水量保持现状水量供需平衡计算成果表

3.2.3.2 保 持地下水位相对稳定现状不变水资源供需平衡分析

由于用水量逐年增加,若保持地下水位相对稳定不再继续下降,就必须增加地表水的利用量。以地下水位相对稳定不再继续下降为约束条件,应用水资源供需平衡方程式计算2006-2010年、2011-2015年和2016-2020年地表水利用量应从现状1150万m3/a增加到1649万m3/a、2782万m3/a和3888万m3/a,才能使地下水位变化保持相对稳定,不再持续下降见表5。

表5 地下水位不再持续下降所需地表水利用量计算结果表

4.结语

综合上述分析评价,青风岭漏斗区水资源由于采补不平衡,导致地下水位下降。要维持地下水位现状或使地下水位回升,只有加大人工补给量。在此基础上,下一步要对漏斗区治理方法进行研究,提出科学的治理方案。

2012-09-13