第14届世界游泳锦标赛出发技术研究

2012-03-05杨红春李旭鸿

杨红春,陈 谦,李旭鸿,王 丽

1 前言

出发技术是游泳比赛第一个十分重要的环节,随着世界竞技游泳水平的提高和比赛的日益激烈,在以1/100 s决定胜负的游泳比赛中,出发技术对比赛的名次和成绩的影响更加凸显,在比赛和研究中都得到体现[6,7]。

运动技术在实践与认识的不断互动过程中逐渐得以完善。早期的摆臂式出发(swing start)技术很快被后来的抓台式(grab start,GS)和蹲踞式出发(track start,TS)技术所替代[5,8]。竞技游泳比赛中除接力项目外早已没有运动员采用摆臂式出发技术。在近10余年中,何种游泳出发技术占有何种优势并没有形成一致认识[1,12],其间,各种出发技术均有运动员采用,而在2011年国际泳联第14届游泳世界锦标赛上,优秀运动员几乎全部采用了蹲踞式出发技术,蹲踞式出发技术已完全占据主导地位。明确出发技术的优劣与否,对运动训练的指导意义不言而喻[9]。

基于前期系列研究,本研究采用现场研究法,以出发反应时(start reaction,SR,或称滞台时间)、出发15m 时间(start efficiency,SE,或称出发效率)为指标,对“2011年国际泳联第14届游泳世界锦标赛”28项个人决赛项目全部运动员的出发技术进行统计分析,以推广先进的出发技术,为运动训练提供参考。

2 研究对象与方法

2.1 研究对象

本研究对象为“2011年国际泳联第14届游泳世界锦标赛(以下简称‘上海世锦赛’)”28项游泳个人项目决赛运动员共224人次。分别是男、女50 m,100 m蝶泳,蛙泳,自由泳(共12组),200 m(蝶、蛙、自+个混,共8组),400 m(自、个混,共4组),800 m和1 500 m自由泳(共4组)。其中,24人次未获得出发反应时,41人次无出发15 m解析数据,40人次未将成绩纳入分析。

2.2 研究方法

2.2.1 研究参数设置

出发反应时(又称“滞台时间”,SR):指出发信号开始至运动员脚趾离台瞬间的时间间隔;出发效率(SE):指出发信号开始至运动员头部到达15 m距离的时间;出发技术:上海世锦赛游泳比赛的出发技术由拍摄下来的视频事后确定,分为蹲踞式(TS)和抓台式(GS)两种。

2.2.2 现场拍摄

采用4台SONY摄像机,从观众席侧方分别位于10 m、15 m、25 m、40 m线处拍摄全池。10 m处摄像机主要定点拍摄5 m线和10 m线,40 m处摄像机拍摄45 m线和转身后60 m线(40 m处),15 m处摄像机判断出发15 m时间,25 m处摄像机跟踪拍摄全程。

2.2.3 影像解析

拍摄速度25 fps,采用Dartfish等软件拆成50场/s解析,数据精度0.02 s。

2.2.4 数理统计

主要考察不同技术所占比例、当前两种出发技术的SR、SE均数,并分析不同距离项目上SR、SE以及成绩之间关系。

3 研究结果

3.1 出发技术发展趋势分析

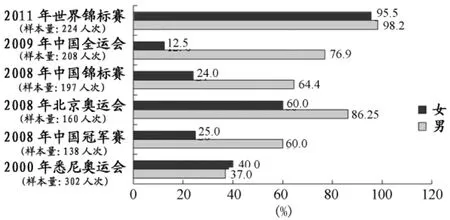

在2000年悉尼奥运会游泳半决赛和决赛中,37%的男运动员和40%的女运动员采用了蹲踞式出发技术[15];在2008年绍兴全国游泳冠军赛决赛中,60%的男子与25%的女子运动员采用了蹲踞式出发技术[4];2008年北京奥运会上,200 m以下项目160人次的比赛资料中有86.25%的男子运动员和60%的女子运动员采用蹲踞式[10];2008年常熟全国游泳锦标赛上,64.42%的男子运动员和23.96%的女子运动员采用蹲踞式;2009年第11届全运会游泳比赛中,76.9%的男子运动员和12.5%的女子运动员采用蹲踞式[3];而在2011年上海第14届世锦赛上,98.2%的男子运动员和95.5%的女子运动员采用蹲踞式:在112人次男子决赛运动员中,只有2人次采用抓台式出发技术;在112人次女子决赛运动员中,只有5人次采用抓台式出发技术(图1)。

3.2 2011年上海世界锦标赛与2000年奥运会游泳比赛出发数据分析

图1 10余年来6次大型比赛采用蹲踞式出发技术变化趋势示意图

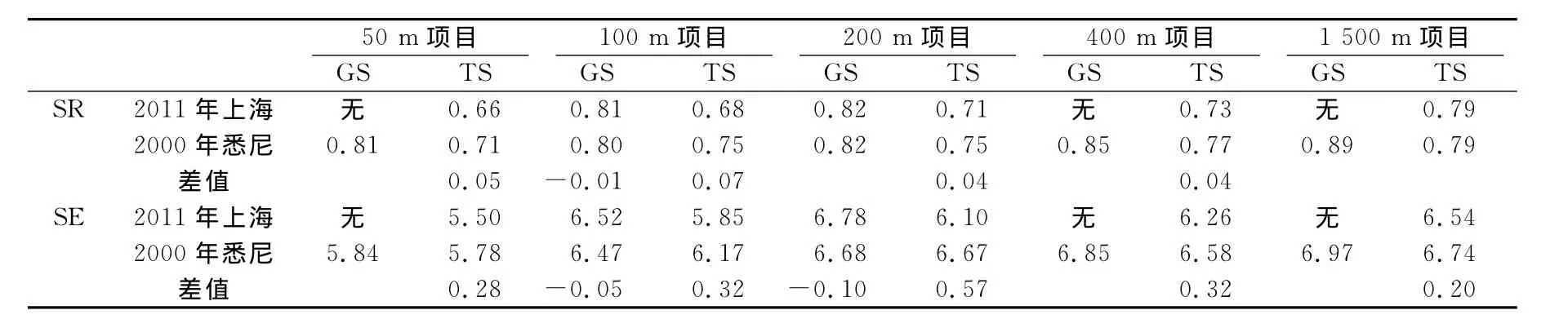

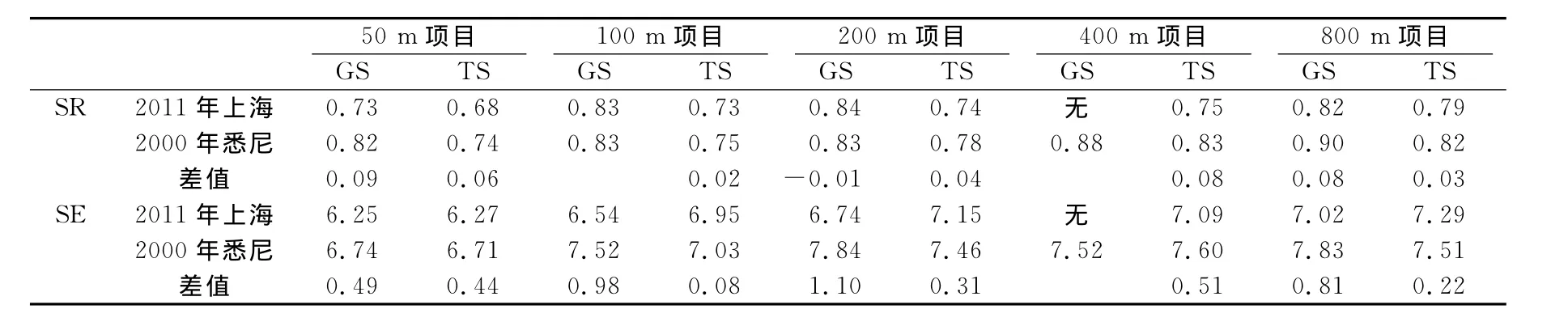

为便于数据呈现,按照项目距离将出发反应时(SR)和出发15 m距离(SE)统合起来,对2011年世锦赛与2000年悉尼奥运会游泳比赛数据进行对比。结果显示,至今几乎各项目的SR和SE都有所缩短,仅男子组100 m和200 m项目的抓台式出发15 m时间长于2000年平均数据,以及上海世锦赛上女子组100 m和200 m项目的抓台式出发15 m时间长于蹲踞式。对于这几处在表中灰色标出的数据,将在讨论中加以解释。

表1 男子组两次国际大赛中两种出发技术对比一览表 (s)

表2 女子组两次国际大赛中两种出发技术对比一览表 (s)

3.3 上海游泳世界锦标赛出发反应时和出发15 m时间分析

3.3.1 上海游泳世界锦标赛除仰泳外决赛组运动员SR及SE数据分析

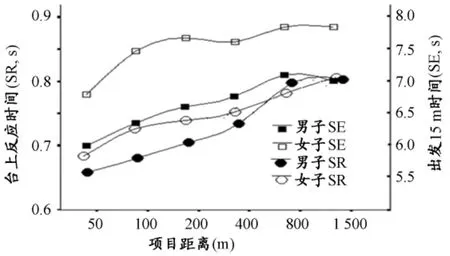

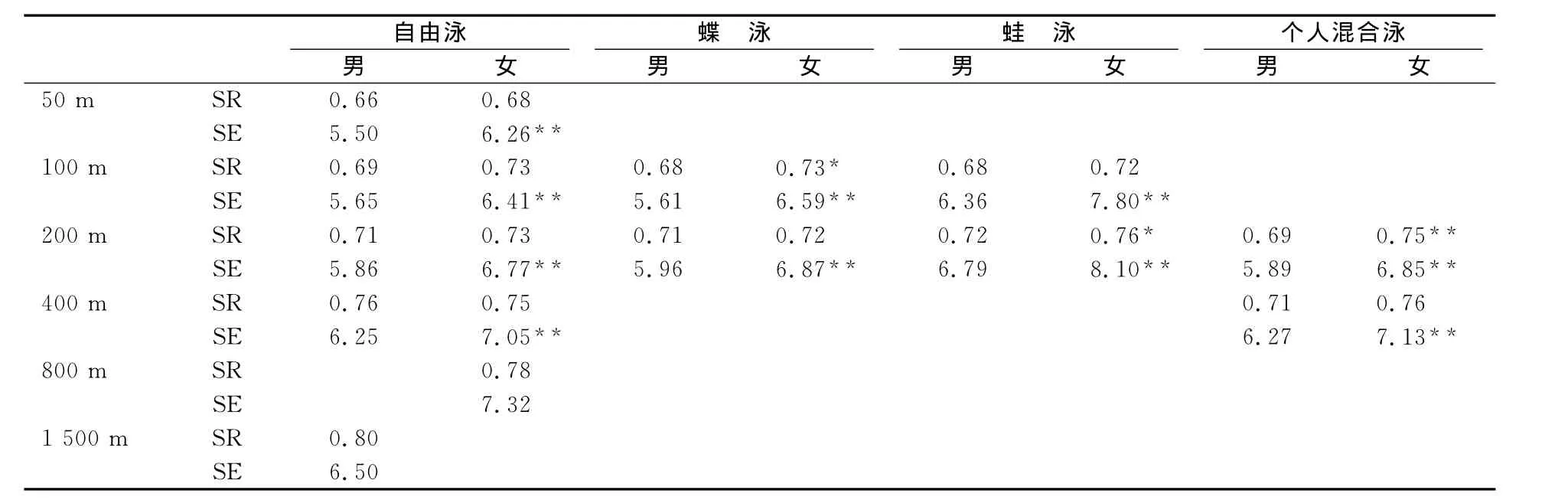

2011年上海世锦赛是最新举行的一次重要的国际高水平游泳比赛,汇集当今几乎所有世界顶级运动员。除去仅有7人次(5名运动员)采用的抓台式出发技术后,本研究对决赛运动员的SR及SE进行了归纳统计,并对男、女组的出发反应时(SR)、出发15 m时间(SE)进行独立样本t检验(表3)。结果发现,随运动项目距离的增加,SR、SE基本上呈现逐渐增长的趋势(图2)。SR仅在100 m蝶泳、200 m蛙泳、200 m混合泳项目上男、女组间存在显著差异(P<0.05和P<0.01)。在所有项目上男子组SE均显著快于女子组(P<0.01)。

图2 不同项目距离的反应时间、出发15 m时间曲线图

图3 蹲踞式(1)与抓台式(2)出发技术以及新(4)旧(3)出发台示意图

3.3.2 上海游泳世界锦标赛SR、SE与成绩(SC)之间相关分析

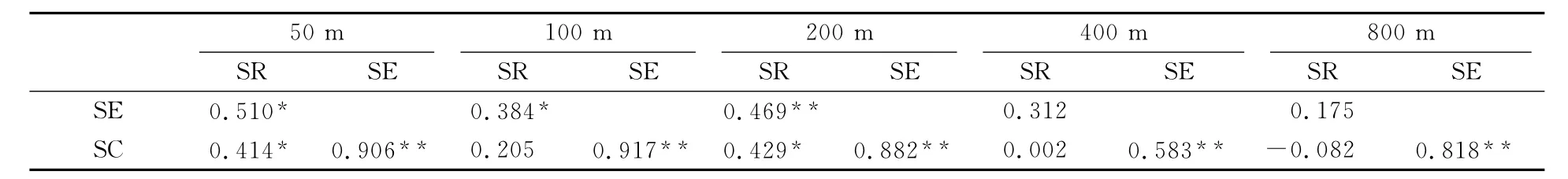

很明显,项目距离越短则SR、SE也越短。本研究对不同距离项目(除1 500 m自由泳外)的SR、SE与SC之间的相关关系进行了分析(表4)。结果发现,除100 m项目上SR与成绩之间相关系数不显著外,在50 m、100 m、200 m项目上,SR、SE与SC之间基本上呈现不同程度的显著相关关系。在400 m、800 m项目上,SR与SE、SC之间没有相关关系。在50 m至800 m的所有项目上,SE与SC之间呈现非常显著的高度相关关系。

表3 不同项目男、女组世界顶级运动员(决赛组)SR和SE 统计比较一览表

表4 不同距离项目上SR、SE与SC 之间相关分析一览表

4 讨论

4.1 出发技术从百花齐放到蹲踞式采样率达98%

尽管很多关于GS及TS技术的研究在给出明确结论。Vladimir 2000据为基础,已经发现在多项比赛中,TS技术具有明显的优势。仲宇对第8届世界游泳锦标赛资料统计后认为,短距离自由泳、蝶泳运动员采用蹲踞式技术较多[11]。但许多实,TS GS技术何者更有优势达成一致[13,14,16]。究其原因,是这些实验室研究很难排除技术熟练度对实验运动员分别采用两种技术的影响。杨红春等在2008年的两次国内重大游泳比赛中,观察到蹲踞式出发技术比抓台式出发技术具有全面的优势,研究结果与Vladimir的相似,而当时我国却有3/4的女子运动员采用抓台式出发技术。据研究资料表明,在2009年山东全运会游泳决赛160人次运动员中,我国女子运动员采用TS技术的仅占12.5%。尤其需指出,2010年出版的《运动生物力学》教材中,仅介绍了摆臂式与抓台式出发技术,竟没有提及蹲踞式出发技术[2]。

国际重大比赛中,采用蹲踞式出发技术的运动员比例从2000年悉尼奥运会上的低于40%上升到2011年上海世锦赛的约98%,短短10余年抓台式出发技术已从主导变成少数,印证了“从2008年两次全国游泳比赛资料看两种出发技术优劣”文章中对蹲踞式出发技术的推崇。在对2011年上海世锦赛影像资料的进一步梳理后发现,本次世锦赛决赛中,采用抓台式出发技术的仅有5人:男子乃是立陶宛100 m、200 m蛙泳运动员,为同一人;女子4人:日本50 m蝶泳、中国100 m蝶泳与200 m蝶泳(同一人)、俄罗斯800 m自由泳、西班牙1 500 m自由泳运动员。

4.2 新型出发台——助推器(Booster)出现

对SR、SE以及SC之间的相关关系分析表明,短距离项目上,SR、SE与成绩之间呈现显著相关关系。在除1 500 m自由泳外的所有项目上,SE与成绩之间均高度相关。分析结果论证了在短距离项目上出发技术对成绩的重要性。

2009年罗马游泳世锦赛上,助推器作为新技术亮相过,但国际泳联最早正式批准使用是在2010年,在上海世锦赛上则是世界级高水平重大游泳比赛的再次使用(图3)。在高科技泳衣受到规则限制的条件下,随着运动员对助推器技术的掌握,世界记录仍会被刷新。

4.3 对部分不合理数据的解释

游泳成绩10余年来进步明显,同样的情形也出现在SR和SE上。在表1与表2中,用灰色标出的与常理有所违背的数据,正是由于采用GS技术的运动员人数太少而造成的。如男子100 m、200 m项目中,只有1名运动员(100 m、200 m蛙泳)采用GS技术。而蛙泳的速度在4种泳姿中最慢,出发15 m时间也最长,所以,100 m和200 m项目上2011年的SE(蛙泳1人)反而慢于2000年(多人多泳姿平均成绩)。而女子100 m、200 m项目中,也仅1名运动员(100 m、200 m蝶泳)采用GS技术。而蝶泳运动员拥有较好的打腿技术,出发15 m时间较快,故而100 m和200 m项目上GS技术(蝶泳1人)SE反而快于TS(多人多项目平均),其他不合理之处原因亦在此。

5 结论

1.第14届游泳世锦赛(上海)决赛中高达98%人次采用蹲踞式出发技术的事实,以及系列性的研究结果证实了蹲踞式出发技术的全面优势;

2.出发台革新技术——助推器的出现,更加有利于个人项目采用蹲踞式出发技术;

3.运动员从小就需掌握蹲踞式出发技术,泳池设备生产厂商应尽快掌握新型出发台的产业标准和制造技术。

[1]高捷.游泳比赛出发技术的比较[N].光明日报,2006-04-10.

[2]陆爱云.运动生物力学[M].北京:人民体育出版社,2010:209-210.

[3]马保雷,仲宇,乔金灿.我国优秀游泳运动员出发技术的运用状况调查与分析_对第11届全运会游泳比赛的统计[J].游泳,2010,(2):45-47.

[4]杨红春.从2008年两次全国游泳比赛资料看两种出发技术优劣[J].中国体育科技,2010,46(4):68-72.

[5]殷剑侠,仲宇,石晓铭.对游泳出发技术的分析[J].游泳,2009,(2):18-21.

[6]于仙贵.对我国高水平游泳选手的出发技术诊断及科学化辅助训练[J].体育科学,1993,13(4):34-37.

[7]张铭.游泳出发技术研究综述[J].成都体育学院学报,2003,29(5):64-75.

[8]张铭,林洪,李汀.3种游泳出发技术的运动学分析[J].中国体育科技,2003,39(12):27-32.

[9]张铭,王琰.游泳出发技术的文献综述(上)[J].中国学校体育,2004,(2):42-43.

[10]张焱超.从北京奥运会看现代游泳出发技术的运用[J].运动,2011,19(3):4-6.

[11]仲宇.从第8届世界游泳锦标赛看蹲踞式出发[J].中国体育科技,1998,34(12):25-28.

[12]周家颖,王慧,仲宇.两种游泳出发技术的运动学分析[J].西安体育学院学报,1994,11(2):38-43.

[13]ALLEN,D.M.A kinetic and kinematic comparison of the grab start and track start in swimming[D].Exercise and Sport Science:Human Performance[M].University of Wisconsin-LA Crosse,1997:49-53.

[14]BRIAN BLANKSBY,LEE NICHOLSON,BRUCE ELLIOTT.游泳抓台式、抓柄式以及蹲踞式出发的生物力学分析[J].游泳信息,2009,(3):10-16.

[15]VLADIMIR,B.ISSURIN and OLEG,VERBITSKY.Track starts vs.grab start:Evidence of the sydney olympic games[J].Biomech Med Swim,2002,(21-23):213-218.

[16]WELCHER R L,HINRICHS R N,GEORGE T R.Front-or rearweighted track start or grab start:which is the best for female swimmers[J].Sport Biomech,2008,7(1):100-113.