756年张掖—酒泉地震考①

2012-01-27雷中生袁道阳郑文俊葛伟鹏刘兴旺

雷中生,袁道阳,2,郑文俊,葛伟鹏,2,刘兴旺,2

(1.中国地震局兰州地震研究所,甘肃 兰州 730000;2.中国地震局地震预测研究所兰州科技创新基地,甘肃 兰州 730000;3.中国地震局地质研究所 地震动力学国家重点实验室,北京 100029)

0 引言

唐肃宗至德元年十一月辛亥朔(初一日),即公元756年12月1日,在甘肃河西地区发生了一次强烈地震,造成“地裂陷,坏庐舍,张掖、酒泉尤甚”等严重震害。由于该次地震史料记载极为稀少,所以在已出版的各种地震目录中,将震中定在张掖、酒泉之间的高台附近,即39.2°N,99.5°E,震级为6级,震中烈度Ⅶ~Ⅷ度[1-2]。最近我们在收集整理河西地区历史地震史料时,新发现了一些可能与本次地震有关的史料,为进一步修订本次地震的参数提供了新的证据,也为综合分析河西地区历史强震活动提供了新的线索。

1 主要史料及存在的问题

1.1 原有史料

记载公元756年张掖、酒泉地震的原有史料主要包括[1-4]:

①《旧唐书·五行志》卷三七记载:“[肃宗]至德元年十一月辛亥朔,河西地震有声,地裂陷,坏庐舍,张掖、酒泉尤甚。至二载六月始止”。

②《旧唐书·肃宗纪》卷一0,《新唐书·五行志》卷三五:“(至德元年)十一月辛亥,河西地震有声,圮裂庐舍,张掖、酒泉尤甚。……[至德二载]三月癸亥,河西自去冬地震,至是方止。”

此外,《新唐书·肃宗纪》卷六,《新唐书·五行志》卷三十五,宋代王博《唐会要》卷四二也有简略记载。从上述史料可看出,这次地震由于波及范围广,地处偏远,人烟稀少,因而造成史料记载过于笼统、简略,为研究756年地震带来了诸多困难。

1.2 新补充史料

笔者最近在酒泉、敦煌查阅乾隆二年由肃州分巡道黄文炜[5]根据明万历四十四年肃镇志纂修的《重修肃州新志》时,发现书中收录了沙州千佛洞李氏再修功德碑残文,碑额篆书12字曰:“唐宗子陇西李氏再修功德记”。碑文首一行漫灭,自第二行至二十六行,虽有剥落,犹可辨识,其文摘云:“……至德年中,十郡土崩,殄绝玉关之路,凡二甲子。运偶大中之初,中兴启运,是金星耀芒之岁……时则妻父河西陇右一十一州节度……岁在甲寅十月庚申朔,五月甲子。”

从以上记载可知,该碑文刻于甲寅十月庚申朔。据考证,甲寅岁应为昭宗乾宁元年,即894年。碑中记到在至德年间,十郡(凡指河西及新疆东部各郡-笔者注)土崩,由于大规模的山崩地裂,断绝了去玉门关的路。加上安禄山造反,边兵多征发入援,留兵单薄,数年之间,河西州、县相继失守。大历元年(766年)河西节度使杨休明徙镇沙洲,是时河西诸州已全被吐蕃占领,唐军孤守沙洲达十余年。从此玉门关之路完全中断,长达近两个甲子年。直到大中二年(848年),沙洲人张议潮聚众起义,逐吐蕃守将,唐以张议潮为沙洲防御使。大中五年(851年),张议潮又发兵略定河西十郡,遣其兄张义泽到长安献沙、瓜十一州图籍。同时也打通了玉门关之路。

2 关于震中位置的讨论

史料记载,“河西地震有声,地裂陷,坏庐舍,张掖、酒泉尤甚。”所以本次地震的影响范围应大致在河西地区和新疆东部。由于史料记有张掖、酒泉尤甚,故震中应在张掖、酒泉之间。以下先对唐代河西道的建置做简单描述[6],然后讨论本次地震的极震区位置。

2.1 古地名考证

(1)河西道

史料中的“河西地震”应为河西道地震。贞观元年分天下为十道都督府,以河西属陇右。唐睿宗景云元年(701年),因江山所部阔远,分陇右道黄河以西为河西道,不在十道之内,置节度、支度、营田等使。开元以后,节度使身兼三使,驻凉州,统凉、甘、肃、瓜、沙、伊、西、庭8州郡,成为固定的道一级最高行政长官。吐谷浑王室也迁居这里,使凉州成为当时河西地区的重镇。8州郡中的凉、甘、肃、瓜、沙5州郡均在甘肃河西地区,伊吾、西、庭3州郡在今新疆哈密、吐鲁番一带。

(2)凉州

魏文帝黄初元年(220年)置凉州,辖地包括整个河西地区。隋唐的凉州则只相当于汉代的武威一郡。北魏太武帝太延五年(439年)平北凉,置凉州镇,属军事性质。孝文帝太和十四年(490年)改为凉州,周、隋因之。炀帝大业三年(607年)又改为武威郡。唐高祖武德二年(619年)改为凉州,州治及前凉张骏所筑之姑臧城,为河西节度使驻地,即今武威市城关。管县五:姑臧城,本汉旧县,神乌县,县治亦在州城,姑臧理其东,神乌理其西;嘉麟县,汉之鵉鸟县,今永昌县水源乡北地村,村北有古城遗址,俗称沙城子,城垣尚好;昌松县即汉代苍松县,今古浪县NE14km小桥堡村东南,唐时将县治移于旧城西南10km,即今古浪县城;天宝县,玄宗天宝元年(742年)改置,即汉代番和县,今永昌县西约12.5 km的焦家庄(水磨关)南面的古城遗址,当地群众称为西古城。

(3)甘州

本汉张掖郡地,北魏太武帝太延五年(349年)灭北凉,以为张掖军。西魏废帝二年(553年)改置甘州,因州东甘峻山得名,或云地多甘草故名。州治即今张掖市城关,管县二:张掖县,汉代觻得县(今张掖西北黑河西岸的北古城),唐代县治移至今张掖市城关,与州同理;删丹县,亦汉旧县,今山丹县南40 km霍城乡邓家庄北侧、山丹河东岸的汉湖古城,唐时治移至今山丹县城。

(4)肃州

本汉酒泉郡,北凉沮渠蒙逊,西凉李暠皆曾都于此。北魏太武帝平北凉,以为酒泉军。隋初立酒泉镇,所领县皆属甘州。隋文帝仁寿二年(602年)取“肃靖宁边”之意,改为肃州。唐武德二年(619年)复置肃州,州治即今酒泉市城关,管县三:酒泉县,本汉禄福县(后传写为福禄)县地,唐改置酒泉县,县治与州治同;福禄县,本汉乐涫县,今酒泉东南50km下河清乡的皇城遗址,唐以福禄县为酒泉县,移福禄于此;玉门县,本汉旧县。据《旧唐书·地理志》,“玉门军,在肃州西南二百里。‘称玉门军者’,因开元中,玉门县为吐蕃所陷,于县城置玉门军”。天宝十四年,哥舒翰奏请废军,重置县(见《元和志》),今玉门市赤金镇。

(5)瓜州

本汉冥安县地。晋惠帝元康五年(295年)于此地置晋昌郡。北周武帝时改为永兴郡。隋文帝开皇三年(583年)罢郡,改为常乐县,置瓜州于敦煌,以县来属。唐武德五年(622年)以敦煌为沙州,则于晋昌置瓜州,州治即今瓜洲县桥子乡南面的锁阳城遗址。管县二:晋昌县,隋为常乐县,唐武德七年(624年)改为晋昌县,今瓜州县桥子乡西北15km马圈村西。当地有大、小连城遗址,相距20步(30 m许),小城在东,大城在小城之西南,大城即唐晋昌县城址,小城即唐玉门关遗址,东南距瓜州城(即锁阳城遗址)约20km左右。常乐县,本汉广至县地,属敦煌郡。曹魏分广至置宜禾县。北魏明帝改置常乐郡。隋废为常乐镇。唐武德五年(622年)复置常乐县,今瓜州县西南六工村的破城子。

(6)沙州

即汉代敦煌郡。前凉张骏于此置沙洲,以鸣沙山而得名,仅3年变为敦煌郡。北魏太武帝平北凉,于此置敦煌镇。明帝罢镇立瓜州。隋炀帝大业三年(607年)复为敦煌郡。唐武德二年,复为瓜州,五年(622年)改为沙州,别于晋昌置瓜州,州治今敦煌旧城,党河西岸。管县二:敦煌县,本汉旧县,今党河西岸的古城址。寿昌县:即汉龙勤县,敦煌郡最西的一个县。唐武德二年改置寿昌,“因县南寿昌泽为名也”(《新唐书·地理》),今南湖乡。古城址北墙长300m,东西土垣各长270m,城内原有寿昌城碑石,今已毁。

(7)伊州

唐贞观四年(630年)伊吾城主归唐,其地置西伊州。贞观六年(632年)去西字。唐景云元年(710年)置伊吾军伊州刺使兼伊吾军使,驻甘露川(今巴里坤大河乡东头渠村东南),出土有开元通宝等。天宝元年(742年)改伊州为伊吾郡。756年地震后,即乾元元年(758年)复为伊州。领伊吾、柔远、纳职三县。天宝元年(742年)时,户2 467,人6 778口。伊州治所伊吾县在今哈密市东南破城子古城。隋唐时代的伊吾在“丝绸之路”上占有重要地位,是唐王朝在西域建立的第一个州级行政机构。史书上说,“轮台、伊吾屯田,菽禾弥望(一眼望不到边)”。“伊吾之右,波斯以东,职贡不绝,商旅相继”。张藉的“无数铃声遥过碛,应驮白练到安西”正是这一历史的写照。哈密地区唐代古城遗址众多,都反映出这里的繁荣。如拉甫乔克古城外遗留有大量古代佛寺遗址,其遗址延伸数十里,直至白杨河上游,由此可见当年这里人烟稠密,寺院林立[7]。

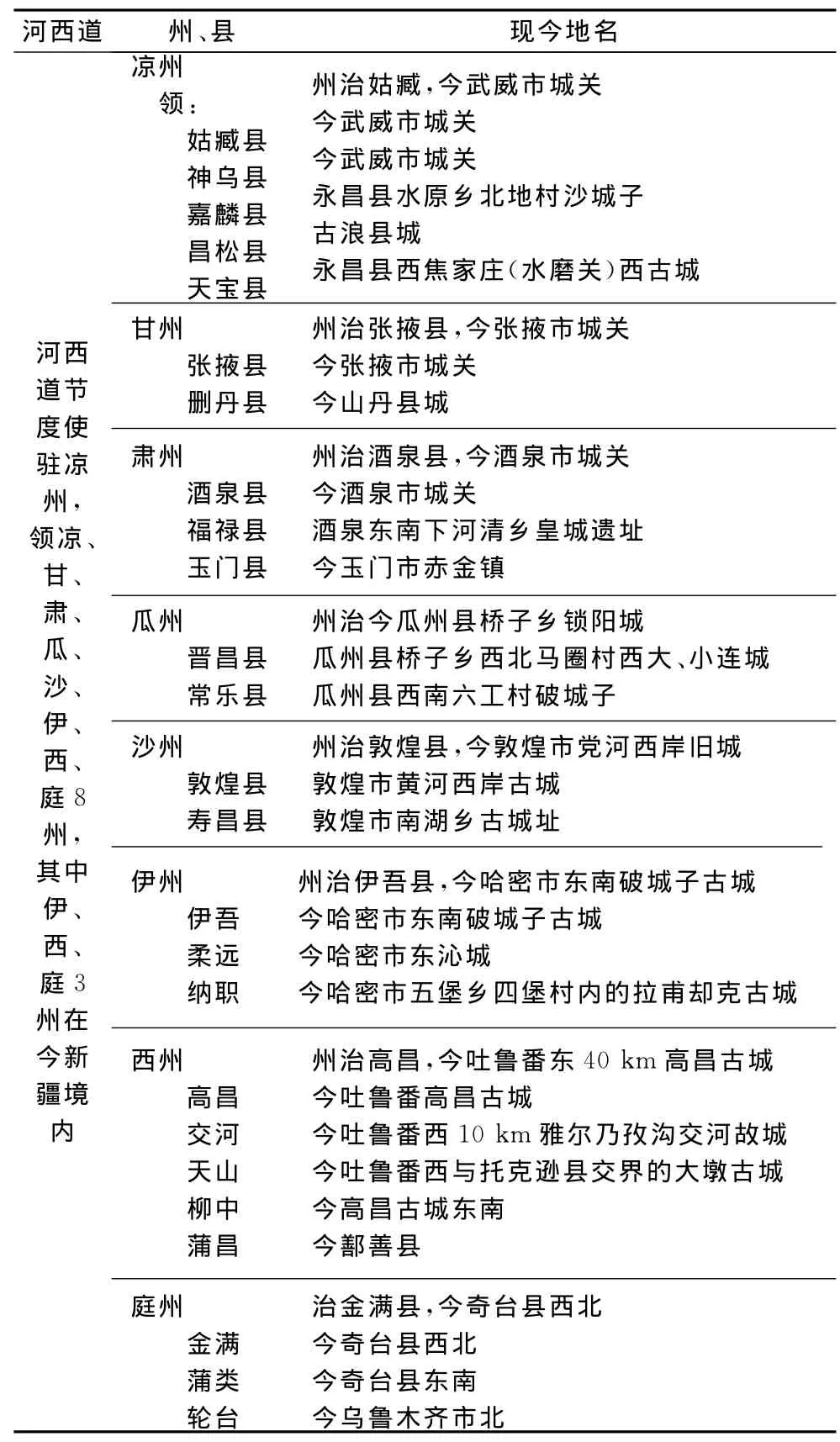

表1 756年地震前后河西道的建置简表

(8)西州

唐贞观十四年(640年)唐平高昌,置西州,领高昌、交河、天山、柳中、蒲昌等五县,其中高昌、交河、天山三县位于今吐鲁番境内。柳中、蒲昌位于鄯善境内。唐显庆三年(658年)改西州为西州都督府。天宝元年(742年)改为交河郡。乾元元年(758年)即地震后2年复为西州。交河故城位于吐鲁番西约10km处雅尔内孜沟中(又车师前国的都城),所在的台地长1 650m,最宽处300m,四周崖岸壁立,被宽100m,深30m的河谷环绕,形成天然屏障。其东、南、西面各开一门。也是交河县所在。天山县位于吐鲁番西部,为与托克逊县交界的大墩古城。高昌故城位于吐鲁番东约40km处的哈拉和卓附近,全城平面略呈不规则正方形,可分为外城、内城和宫城。贞观十四年(640年)时有人口3.7万人,也是安西都护府所在地(640-658年)[7]。

(9)庭州

庭州领金满、蒲类、轮台三县。唐长安二年(702年)置北庭都护府,庭州治金满,在今奇台县西北。蒲类县在今奇台县东南。轮台县在今乌鲁木齐市北。

归纳以上所述,河西道的建置见表1。

2.2 震中位置的讨论

(1)从震害最重的地方分析

从新旧唐书的记载得知,河西地震张掖、酒泉尤甚,所以过去出版的各种地震目录[1-2]均将震中定在张掖、酒泉之间是合适的。

(2)从沙州千佛洞李氏再修功德碑记载考虑

该碑记有“十郡土崩,殄绝玉关之路”。也就是说,地震时河西的十郡都发生了土崩(滑坡、崩塌),加之随后不久河西各州、县陷于吐蕃,使通往玉门关的路阻断。唐代的玉门关在今瓜州县桥子乡西北7.5km的马圈村西的大、小连城,其中大城为晋昌县城,小城即玉门关遗址,碑中所说“殄绝玉关之路”,虽然也不排除新疆通往玉门关的路被阻断,但主要应指阻断了从肃州、甘州、凉州等地通往玉门关的道路,所以震中应在瓜州县桥子乡马圈村以东。

(3)从地理位置上分析

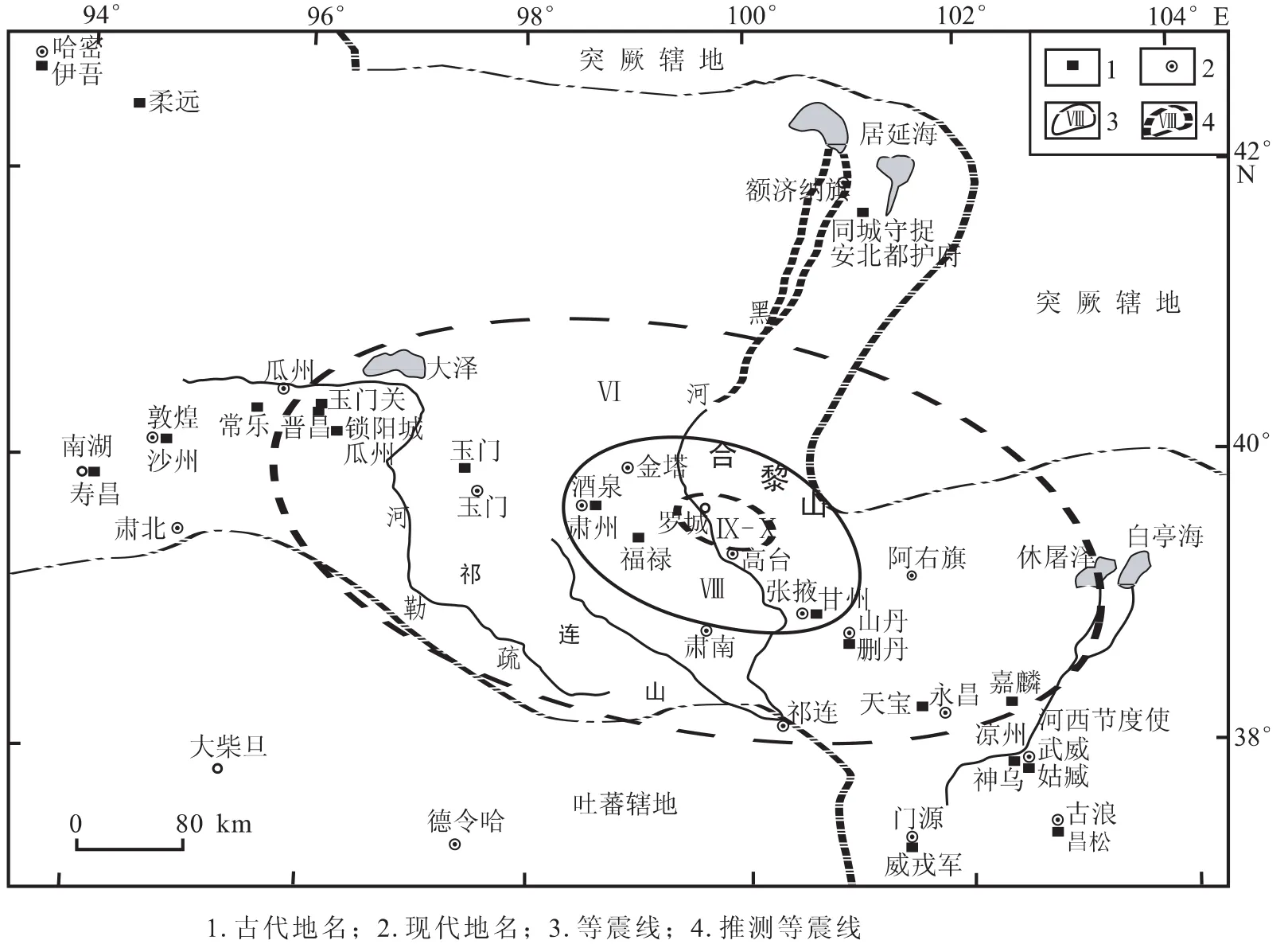

图1 756年张掖—酒泉7级地震等震线图Fig.1 The isoseismal lines of Zhangye-Jiuquan earthquake in 756A.D..

图1给出了唐代河西道各州县位置[8]。从图可看出,张掖、酒泉正位于河西道(甘肃境内)的中部,因而可以画出“尤甚”的大致范围,其中心应是震中所在。从图1不难看出,震中应位于今高台县北合黎山前罗城一带。

(4)从地震破坏资料分析

756年张掖、酒泉地震影响范围较广,仅“尤甚”的张掖、酒泉两地直线距离就近200km,河西各郡的主要建置均分布在走廊内,资料记载中却未给出任何一处的震害,显然,震中不应在走廊内,而应在河西走廊南、北两山。其中正南边的祁连山前沿佛洞庙—红崖子断裂发生过1609年红崖堡7⅟4级地震,其震级与断裂规模相当[9],在此之前发生756年7级左右地震的可能性很小。因此最有可能发生在北侧的合黎山南缘断裂。该断裂为全新世晚期活动的逆断裂,据郑文俊[10]的考察证实该断裂尚保存有部分地震形变带遗迹,很有可能为756年所致。这里唐代没有较大的行政建置,人烟稀少,又是突厥与唐王朝争夺之地。即便是经济高度发达的今天,合黎山地区人烟仍然稀少。所以这里发生强烈地震,震中区的破坏情况肯定会鲜为人知。强大的地震波影响到张掖、酒泉时,仍然造成地面陷裂,庐舍毁坏,而被史料所记载。

综合以上分析,我们初步认为,震中应在高台县西北罗城合黎山一带(图1),即39.8°N,99.9°E,精度4类,误差小于等于100km。

3 震级和震中烈度的推断

由于本次地震无详细震害资料,只能根据地震影响范围来综合评定震级和震中烈度。

(1)张掖、酒泉的烈度估计

根据新、旧唐书记载,756年地震时,“河西地震有声,地陷裂,坏庐舍,张掖、酒泉尤甚”。仅地面陷裂、庐舍毁坏这两条,由于数量不知,无法具体确定烈度,大致可定在Ⅶ~Ⅷ度。

(2)玉门关的烈度估计

玉门关(唐玉门关在今瓜州县桥子乡马圈村西北的小连城)虽然没有史料记载,但据唐昭宗乾宁元年(894年)的《沙州千佛洞李氏再修功德碑》记载,至德时“十郡土崩,殄绝玉关之路,凡二甲子”。所以估计玉门关也应受到影响,烈度可达Ⅵ度。

(3)关于十郡土崩的记载与本次地震的关系及烈度评估

唐代的《沙洲千佛洞李氏再修功德碑》所记的“至德年中,十郡土崩,殄绝玉关之路,凡二甲子”是否与756年地震有关呢?我们认为应与本次地震有关系。理由如下:

① 所记时间大致相同:十郡土崩发生在唐至德年中,而本次地震发生在至德元年十一月至二年三月。至德年号只有二年,所以地震和土崩事件在时间上是吻合的。

② 地点上是吻合的:功德碑上说到:“至德年中,十郡土崩,殄绝玉关之路”,这里十郡应指的是河西地区和新疆东部,因为《唐史》就提到过“大中五年(851年),发兵略定河西十郡”。另外,玉门关也在河西,因而十郡土崩事件与756年地震在地点上是吻合的。

③ 至德年间无大的战事:唐肃宗至德年号只维持了二年,即至德元年和二年。至德元年六月,安禄山攻陷长安,虽吐蕃乘虚进攻陇右、河西,但战争规模较小。该年十一月就发生河西大地震。至德二年正月发生河西兵马使盖庭伦与武威九姓胡商安门物等杀节度使周泌,聚众6万占据武威大城中的五个小城(共七个小城),但唐支度判官崔称与中使(宦官)刘日新以二城并攻之,经十七天就平定了叛乱,所以也未造成大的影响。故认为“土崩”事件不应是军事战争,而是自然灾害所造成。

④ 十郡土崩显然是地震所为:至德年间的这次十郡土崩事件范围极广,虽然土崩不一定有十个郡,但其影响范围很广是显而易见的。如此大面积的土崩事件显然只能是地震所为。而至德年间除756年地震波及河西道各州郡外,再无任何大地震发生的记载。所以756年地震是造成十郡大范围土崩的直接原因。

根据历史地震烈度、震级简表[11],“悬岸普遍裂坠,山头崩塌,山崩塞道或阻河”应是7~7⅟4级地震现象,所以从十郡土崩推断震级略高于7级,震中烈度Ⅸ~Ⅹ度。

(4)关于敦煌的影响

敦煌千佛洞是唐代《沙州千佛洞李氏再修功德碑》的出土地,虽然敦煌无任何史料,李氏再修千佛洞与本次地震有无关系尚不清楚(碑文中缺字太多,可读部分也没有这方面记载),但我们推断,敦煌作为河西州郡之一,至少会受到有感波及。

(5)河西节度使驻地凉州的影响

新旧唐书记的河西地震的情况一般可以有两种理解:一是所记“河西地震有声,地裂陷,坏庐舍”应是河西节度使驻地凉州的震害,后一句“张掖、酒泉尤甚”只是强调这次河西地震张掖、酒泉更为严重;另一种理解是这次地震时“地陷裂,坏庐舍”是泛指河西各州郡的震害,只是张掖、酒泉更为严重。但不管哪种理解,这次地震时,凉州至少有强烈震感,因而才会引起当地和中央政府的重视,记载在实录上。

(6)伊吾(今新疆哈密)等州的影响

伊吾州是河西道的八州郡之一,与肃州相邻,加之《功德碑》有“十郡土崩”的记载,估计伊吾州也会受到本次地震波及。通过对新疆哈密等处的考证,发现唐代佛教盛行,哈密地区有一大批佛教寺院。如白杨沟佛教寺院,位于柳树泉农场白杨河村东1 km的白杨河上游,是哈密地区时间较早、规模最大的一座寺院。现为新疆区级文物重点保护单位。据哈密市博物馆和当地文史考古专家介绍,哈密地区的盛唐寺院虽然很多,但史料上均无有关地震破坏的记载。考察中也没有发现与地震有关的线索。除此之外还有位于五堡乡四堡村北4.5km的恰普禅室,为唐代禅房;位于该村北2km有库木吐鲁寺、该村附近有甲朗聚龙佛寺;位于花园乡小南湖村东约1km有盛唐佛塔等。位于花园乡艾勒克吐尔村东约500m处至今还屹立着的唐代佛塔,现为市级文物重点保护单位,现场尚可看到塔边长5m,台基高2.2m,上筑塔身高近8m。唐光启年间(885-887年)的《沙洲·伊州地志》残卷中还记有“伊吾有宣风、安化二寺,纳职县有寺一”。从残卷还可知当时还有道教庙观4处,均无破坏记载[7]。

唐贞观十四年(640年)侯君集平定高昌时,行军副总管左屯卫将军姜行本曾在北山制作攻城器械,事毕后,姜毁汉代班超夺回伊吾记功碑的文字,用其石碑而重刻记功碑,并立于天山松树塘,清代修建天山关帝庙时移置其侧,现藏于新疆维吾尔自治区博物馆。此碑树立后一百多年就发生了756年河西地震,但该碑完好[7]。

根据上述分析认为,756年地震时,虽伊、西、庭三州属于河西道,但影响不大,最多伊州会有震感。

(7)从这次地震破坏区范围推断震级

根据以上分析,本次地震破坏区最远达320 km。据历史地震烈度、震级简表[11],最远的破坏点距震中100~300km为7~7⅟4级,考虑到资料的不确定性,震级可定在7~7⅟2之间。

(8)从有感影响范围推断震级

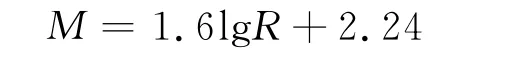

本次地震最远的有感范围西到哈密,距震中直线距离600km左右。但这一推断有很大的不确定性,也就是说是有感区的底线。从中国西部地区Ⅳ度等效圆半径R(km)与震级M的关系式[2]

计算所得震级6.91级。

(9)从震中烈度推断震级

本次地震震中烈度定为Ⅸ~Ⅹ度,根据中国西部地区震级与烈度的关系式[2]计算可得震级为7.1级左右。

综合上述分析和计算,可以推断756年张掖、酒泉地震的参考震级为7级左右,震中烈度Ⅸ~Ⅹ度。

4 结论及讨论

根据现有历史地震资料和新发现的《重修肃州新志》中收录的沙州千佛洞李氏再修功德碑残文所记载的“……至德年中,十郡土崩,殄绝玉关之路,凡二甲子”等资料综合分析,认为现行地震目录所给的756年张掖、酒泉地震参数不确切,应做如下修正:震级应由现在的6级修订为7级左右,震中烈度由Ⅶ~Ⅷ度修订为Ⅸ~Ⅹ度,极震区介于张掖、酒泉之间,大致位于高台县西北罗城合黎山一带,即大致39.8°N,99.9°E,精度4类,误差小于等于100km。

[1]国家地震局兰州地震研究所.陕甘宁青四省(区)强震目录[M].西安:陕西科技出版社,1985:11.

[2]国家地震局震害防御司.中国历史强震目录[M].北京:地震出版社,1995:15.

[3]国家地震局兰州地震研究所.甘肃省地震资料汇编[M].北京:地震出版社,1989:29-30.

[4]谢毓寿,蔡美彪,主编.中国地震历史资料汇编(第一卷)[M].北京:科学出版社,1983:83-84.

[5]黄文炜.重修肃州新志[M].乾隆二年(1735年)版.1735.

[6]甘肃大辞典编纂委员会.甘肃大辞典[M].兰州:甘肃文化出版社,2000.

[7]哈密地区地方志编纂委员会.哈密地区志[M].乌鲁木齐:新疆大学出版社,1997.

[8]谭其骧,主编.中国历史地图集(第五册)[M].上海:地图出版社,1982:61-64.

[9]刘兴旺,雷中生,袁道阳,等.1609年红崖堡7级地震考证研究[J].西北地震学报,2011,33(2):143-148.

[10]郑文俊.河西走廊及其邻区活动构造图像及构造变形模式[D].北京:中国地震局地质研究所,2009.

[11]顾功叙.中国地震目录Ⅳ[M].北京:科学出版社,1983:3-4.